Фото: Алексей Гаврелюк

Ректор ТГАСУ Виктор Власов о том, как университет-середнячок вывести в число передовых технических вузов

Представьте Виктора Власова трехлетней давности: доктор наук, известный в стране ученый-физик, руководитель крупной научной школы в политехническом университете, один из топ-менеджеров ТПУ – проректор по научной работе. Карьера сложилась, можно почивать на лаврах… И вдруг Власов приходит в ТГАСУ – становится руководителем вуза. Это было осенью 2012 года. Как ему удалось изменить психологию коллектива и увеличить научный бюджет в три раза, как рядовому вузу не из числа элитных работать в условиях остаточного финансирования – об этом Виктор Алексеевич рассказал на круглом столе в редакции «ТН».

Крепкий середнячок

– В томских вузах началось зачисление. По данным областной администрации, по количеству заявлений ТГАСУ позади всех томских университетов, кроме сельскохозяйственного. Не обидно, что ваш вуз оказался, по мнению абитуриентов, хуже других?

– Что значит хуже? Если бы мы были хуже, вы бы в своих домах боялись жить. А мы выпускаем прекрасных специалистов, треть заместителей губернатора Томской области – наши выпускники, 80% руководителей крупных томских строительных компаний – тоже выпускники вуза. Статистику нужно трактовать правильно. На 30 июля у нас было 4 128 заявлений, что на тысячу больше, чем в прошлом году. Из них на бюджет – 3 579, платно – 549. Всего в ТГАСУ 1 005 бюджетных мест, а в ТПУ, например, 2 645. И если смотреть соотношение абитуриентов к бюджетным местам, то в ведущих вузах такая же картина, как у нас. Результатом приемной кампании я в целом доволен, средний конкурс по заявлениям получился около четырех человек на место.

– Как оцените качество абитуриентов?

– Наиболее популярный у нас факультет – это архитектурный, где нет проблем с зачислением качественных абитуриентов. Помимо традиционных экзаменов по ЕГЭ они сдают еще и специальные экзамены: рисунок, живопись и черчение. Причем черчение – это наше изобретение, во многих профильных российских вузах его нет. В среднем по вузу мы вышли на средний балл более 60 среди абитуриентов, претендующих на бюджетные места. У платников средний балл ЕГЭ меньше, и сейчас перед нами стоит дилемма: либо соблюдать средний балл не ниже 60, либо все-таки принять больше платников, пусть и с меньшим баллом ЕГЭ.

– А зачем держать средний балл не ниже 60?

– Это планка, учитываемая в мониторинге эффективности вузов. Есть семь показателей, которые пристально отслеживает Минобразования РФ, в их числе средний балл ЕГЭ. Те, кто преодолевает планку, находятся в «зеленой зоне». Мы в прошлом году не дотянули: средний балл был 56,4 (справедливости ради отмечу, что все томские вузы, кроме ТПУ, имели в тех или иных областях «красные» показатели). Ситуация в стране в отношении высших учебных заведений нелучшая: их число сокращают. В этих условиях нужно быть на высоте.

Битва за деньги

– Какие проблемы вам, как новому ректору, пришлось решать в первую очередь?

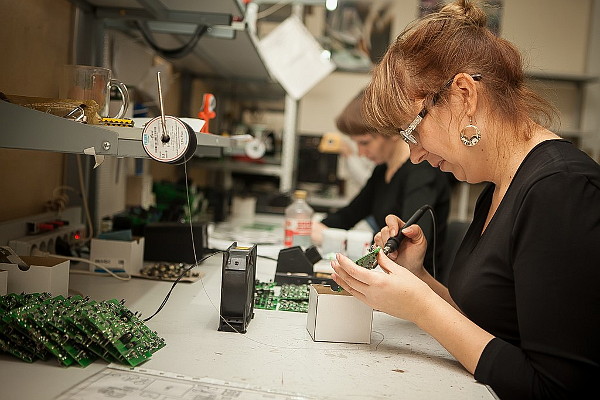

– Проблем было много. Основные трудности связаны с недофинансированием. Я смог бы сделать гораздо больше, имея больше финансовых средств на развитие. Поэтому белой завистью завидую ТПУ и ТГУ, они получают солидные суммы под развитие, а нам, середнячкам, приходится пробиваться через гранты, федеральные целевые программы. Хотя качество заявок мы можем обеспечить не хуже и у нас есть успехи: мы выиграли два крупных гранта по 218-му постановлению правительства, в котором участвуют совместные проекты вузов и производственных компаний. Первый грант – с ТДСК, на разработку и запуск в производство технологии строительства энергосберегающего и сейсмостойкого жилья экономкласса. Сумма гранта – 570 млн рублей на три года, половина финансируется из федерального бюджета, половина – ТДСК. Это дает нам возможность закупать новое оборудование и создавать лаборатории мирового уровня. Второй грант, совместный с ТУСУРом, также касается энергоэффективности в строительстве. Это еще плюс 30 млн рублей в бюджет вуза.

– Сколько вуз зарабатывает самостоятельно?

– Примерно половину бюджета. В прошлом году от Минобрнауки мы получили полмиллиарда рублей и еще столько же заработали сами. Впервые в истории ТГАСУ консолидированный бюджет превысил 1 млрд рублей. До этого много лет он был не более 800 млн рублей, то есть рост составил 25%. Научный бюджет вообще вырос в 3,3 раза – с 75 млн до 238 млн рублей.

– Про вас говорят как про эффективного лоббиста, мол, умеете работать с министерствами.

– Гранты по науке, которые мы получили, дают за конкретные проекты, то есть мы эти средства заработали. А вот, например, на реконструкцию третьего корпуса и строительство нового никак не могу добиться выделения средств (надо 500 млн рублей). И на реконструкцию красного корпуса – тоже, хотя проект на 140 млн рублей уже одобрен в Министерстве культуры. Надеюсь хотя бы в следующем году получить. Эту стену очень сложно пробить… Когда профильный министр говорит, что у нас нет проблем с финансированием вузов, он забывает, что кроме федеральных и национально-исследовательских в стране еще более 500 государственных высших учебных заведений. Государство в первую очередь вливает деньги в элитные университеты – их около 50. Потребности остальных закрываются по остаточному принципу. В июле я провел в Томске заседание Международной ассоциации строительных вузов, в кулуарах беседовал с каждым ректором, и все жаловались: гранты получить – целая проблема. В итоге элита отрывается от нас все дальше, и нам, чтобы поспевать за ними, приходится искать финансовые средства на рынке.

Свои инженеры лучше

– Видно, что вы стали настоящим патриотом ТГАСУ, хотя, казалось бы, душой должны остаться в политехническом университете.

– Первый договор я как ректор подписал о стратегическом партнерстве с ТПУ. Остаюсь там профессором на полставки, действует моя научная школа… Хотя постепенно и в ТГАСУ формируется новая школа. Я выиграл грант под свой научный коллектив, у меня появились аспиранты, и направление кафедр примерно одинаковое: плазменная тематика, обработка материалов высокоэнергетическими плазменными потоками.

– У вас ведь планы и по совместным образовательным программам?

– Да, есть ряд сетевых проектов по совместной подготовке кадров, например для нефтегазового сектора. Мы готовим специалистов в части строительства объектов, а ТПУ – в части эксплуатации, и получается прекрасный результат, когда человек разбирается и в том и в другом. То же самое и для атомной промышленности. Фактически у нас существует одна кафедра в стране, которая готовит специалистов для строительства атомных электростанций, – в МГСУ. А у нас Северск рядом, крупные проекты в перспективе. Вот и возникла идея объединить усилия.

– Как будет выглядеть диплом?

– Пока есть успешная практика только с зарубежными университетами, когда выдаются два диплома. Это называется double degree. Например, в этом году мы выпустили трех магистрантов с одним из ведущих казахстанских университетов. Как это делать внутри страны – проблема, потому что еще нет соответствующей нормативной базы. В октябре я, как член комиссии общественной палаты России по науке и образованию, собираюсь провести в Москве круглый стол на тему «Сетевые технологии обучения в российских вузах». Тем более что обстановка с Западом усложняется… Двойные дипломы с иностранными вузами – это престижно, но нам нужно, чтобы внутри России готовились высококлассные инженеры. И когда один вуз добавляет что-то, чего другой вуз не имеет, на выходе получается специалист высочайшего класса. А мы сами становимся более конкурентоспособными.

Подать пример

– Какие глобальные задачи вы ставите перед ТГАСУ?

– Одна из самых амбициозных задач – попасть в тридцатку лучших технических вузов России, и это вполне реально. Пока мы в лидерах среди архитектурно-строительных – делим первое-второе место с МГСУ. Мы приняли комплексную программу развития на пять лет – до 2017 года. В прошлом году 80% от всех пунктов выполнили. В этом году уже перевыполнили ряд пунктов, идем по нарастающей. Это меня радует. По всем направлениям у нас видно движение вперед. Например, защит диссертаций в прошлом году было в два раза больше, чем в позапрошлом. Опубликованных научных статей – в несколько раз больше, а сейчас науку начали мерить именно количеством статей. Даже получение грантов от этого зависит: руководитель направления имеет право подавать грант на конкурс только в том случае, если у него по меньшей мере 15 статей в Scopus (англоязычная база данных опубликованных статей. – Прим. ред.). Мы активно развиваем молодежь – создали кадровый резерв. Проводим для них семинары, тренинги, учим английскому, искусству презентации. Это поколение в следующей пятилетке будет управлять университетом, нужно готовить смену заранее.

– Как так резко выросла активность ученых? Не в приказном же порядке вы заставили их статьи писать…

– Я проработал проректором по науке в ТПУ 11 лет. Поэтому свой опыт, конечно же, постарался по максимуму применить в ТГАСУ. Первое, что мы сделали с учеными, – написали и выиграли крупнейший грант (на проект с ТДСК). Он нам очень помог и, кроме того, вселил в сотрудников уверенность, что ректор пришел с серьезными намерениями. Важным шагом стало открытие регионального проектного института. Знаковый заказ, который мы скоро сдадим, – проект экспоцентра ТВЗ. Следующий значимый проект – музей науки и техники, который будет стоять на берегу Томи. Сейчас объявлен международный конкурс на архитектурное решение, подано уже больше полусотни заявок, в том числе из-за рубежа.

Словом, когда есть четкий вектор развития в университете, все это видят и стараются работать с полной отдачей.

– Со многими ли сотрудниками пришлось расстаться? Иными словами, мела ли новая метла по-новому?

– У меня тактика другая: я ставлю новые задачи, и, если человек не справляется, он сам принимает решение, нужен он в команде или нет. Большинство прежних проректоров продолжают работать. Также я создал несколько новых отделов. Информационно-аналитический отдел мониторит информацию по стране и миру, что позволяет принимать оперативные решения. Благодаря деятельности нового отдела по международной науке мы недавно выиграли грант, которым ни один из томских вузов не может похвастаться, – с Кембриджем! Это научный грант Российского фонда фундаментальных исследований по направлению «материаловедение», ведут его наши известные профессора Нина Конева и Эдуард Козлов. Слабой была в вузе международная деятельность, поэтому я создал международно-образовательный отдел. И сразу же начали набирать студентов из дальнего зарубежья. Заключили договор с Россотрудничеством, эта организация имеет представительство во многих странах мира.

– Из каких стран к вам приезжают учиться?

– В этом году география расширяется: Йемен, Китай, Турция, Монголия. Кстати, по количеству иностранных студентов ТГАСУ занимает первое место среди профильных вузов в России. С 1 сентября у нас начнет работу свое подготовительное отделение, иностранцы смогут год учить русский как иностранный, потому что все наши образовательные программы на русском.

– Решаете ли вы проблемы с трудоустройством выпускников?

– Мы создали центр по профориентации и трудоустройству. Логично вести обучающегося, начиная со школы и заканчивая организацией, в которой он работает (после выпуска специалист может проходить у нас переподготовку в институте непрерывного образования ТГАСУ). Вообще, я бы ввел систему распределения. Сейчас понятия «молодой специалист» нет, есть только целевики, которые должны отработать по договору в компании, направившей на учебу. У остальных выпускников свободный выбор. Мы предлагаем потенциальные места работы, но в этом году осталось 300 незаполненных мест: строительные компании подали заявки на специалистов, а выпускники не захотели туда идти. Процент трудоустройства у нас около 95, думаю поднять его выше, для этого, наверное, и введем систему распределения. Выпускник должен знать, что у него в любом случае есть гарантированное место работы.

Личное время

– Сами сейчас успеваете заниматься наукой?

– У научных приборов уже не стою, что было бы неправильно, для этого есть аспиранты. Зачем у них хлеб отнимать? Да и времени на это уже нет. Но свой опыт в области науки я, безусловно, передаю. Один из моих аспирантов в ТПУ в конце июня защитил кандидатскую диссертацию, причем сделал это в ТГУ, то есть на чужой территории. Следующая защита – докторская, это тоже политехник. В ТГАСУ также появился свой аспирант, надеюсь, каждый год буду брать одного человека и в конце концов появится мощная научная школа. Пишем совместные гранты, чтобы у молодых ученых были средства на выполнение исследований. Как я уже говорил, выиграл грант под свой коллектив по новым материалам, в том числе нанодисперсным. Есть еще задумка организовать новый диссертационный совет в области нанотехнологий для строительства…

– Нагрузки у вас явно увеличились, выходных-проходных, поди, и не существует…

– Вовсе нет, я не работоголик в том смысле, чтобы забросить семью и заниматься только работой. Выходные я посвящаю именно семье, с удовольствием сам сажусь за руль, и мы уезжаем либо на дачу, либо за город на реку, в лес. Зимой – лес, костер с детьми…

– Чем занимаются дети?

– Сыновья уже большие, одному 33, второй на 16 лет младше, он еще школьник. В этом году перешел в 11-й класс, куда будет поступать, еще не определился. Как и большинство детей его возраста, увлекается компьютером, может, по этой линии и пойдет. Сейчас главное – хорошо сдать экзамены.

Виктор Власов, придя в ТГАСУ, перевел ректорат в красный, исторический корпус.

– Работать в старом, советских времен корпусе в кабинетах с такой же психологией я был не намерен, – поясняет он. – На третьем этаже есть план сделать большой конференц-зал: там больше места, чем в аналогичном зале ТПУ, и лучше акустика, чем в зале библиотеки ТГУ. Мечтаю, что в следующий приезд в Томск президента или премьер-министра какое-либо из совещаний пройдет у нас.

Справка «ТН»

Власов Виктор Алексеевич, доктор физико-математических наук, профессор, один из ведущих специалистов России в области физики и химии плазмы и молекулярной физики. Родился 11 июля 1958 г. в п. Гольма Горловского района Донецкой области. В 1981 г. окончил физико-технический факультет ТПИ, затем защитил по спецтеме кандидатскую (1985), спустя 12 лет – докторскую. В 1999 г. получил звание профессора и был избран на должность заведующего кафедрой технической физики. С октября 2011 по октябрь 2012 года работал проректором по научной работе и инновациям ТПУ. С 13 октября 2012 года – исполняющий обязанности ректора ТГАСУ, с 15 мая 2013-го – ректор.

Треть заместителей губернатора Томской области – выпускники ТГАСУ. И сам губернатор Сергей Жвачкин – дипломированный строитель (правда, получал образование не в Томске, а в Тюмени, специальность «промышленное и гражданское строительство»).

– Что такое хозяйство, областное или городское? Это в первую очередь новые проекты, строительство, дороги, ЖКХ, – объясняет феномен Виктор Власов. – Лучшим руководителем будет тот, кто во всем этом профессионально разбирается.

До Кембриджа – рукой подать

Международный проект «Исследование деформационного поведения сплава Ni3Ge как основы для создания новых высокотемпературных промышленных материалов для нужд авиакосмической техники» получил финансовую поддержку РФФИ и Лондонского королевского общества (Великобритания). Проект начнется в этом году, и осуществит его международный коллектив исследователей ТГАСУ и Кембриджского университета Великобритании.

Руководит группой архитектурно-строительного университета профессор кафедры физики Юлия Соловьева. На базе ТГАСУ пройдут научные исследования и экспериментальные разработки проекта.

Доктор Кэтрин Рае, профессор Кембриджского университета, представляет английскую сторону.

Научный коллектив архитектурно-строительного университета имеет давние контакты с Кембриджем. В октябре прошлого года профессор Кэтрин Рае посетила Томск с открытой лекцией «Исследование монокристаллов», вызвавшей большой интерес у специалистов. У Томска и Кембриджа уже есть удачный совместный опыт исследовательской работы.

Жарова дает жару!

Студентка Института кадастра, экономики и инженерных систем в строительстве ТГАСУ Екатерина Жарова успешно прошла во второй тур всероссийского конкурса научно-исследовательских и проектных работ «Устойчивое будущее России».

Из 500 участников конкурса только каждый десятый смог пройти отборочный тур, предоставив свою работу в рамках конкурсной тематики.

Организаторы конкурса выразили благодарность ректору ТГАСУ Виктору Власову и преподавательскому составу за высокий уровень подготовки и вовлеченность студентов и аспирантов в научно-исследовательскую работу. По мнению экспертов, цель конкурса – формирование кадрового резерва в интересах устойчивого развития России, а работа Екатерины Жаровой «Проблемы развития малоэтажного жилого строительства в регионе» будет «способствовать внедрению новых решений и подходов в инновационном развитии строительного комплекса и страны в целом».