Военные оказались большими оригиналами. Назначили мне свидание в 18.00 на контрольно-пропускном пункте Военного института Военного учебно-научного центра сухопутных войск «Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации».

Уф-ф…С первого раза не то что отчеканить, как того требует армейский устав, но и выговорить без запинки сложно. Через всю Москву лечу на встречу с земляками, проходящими срочную службу в научной роте № 5, которая в этом институте базируется. Лечу и размышляю – почему командиры мне так поздно свидание с томичами устроили? Я же хотела собственными глазами посмотреть, как ребятам служится, чем конкретно занимаются, какие армейские приказы выполняют, в каких лабораториях науку в интересах армии продвигают? И вообще, что на самом деле представляет собой служба в научной роте?

Вера Долженкова

Фото автора

Равнение на центр

А мне всего-навсего предлагают беседу с земляками в комнате отдыха казармы. Наивная сибирская душа. Я представить себе не могла, что, даже подключив все свои мыслимые и немыслимые связи, в том числе личное знакомство (во времена его службы министром МЧС) с генералом армии Сергеем Шойгу, ни при каких обстоятельствах у меня не получилось бы проникнуть туда, где служат наши ребята – в Национальный центр управления обороной России. Это сердце Российской армии, мощнейший инструмент Генерального штаба, в руках которого сосредоточены все возможности, вся текущая и перспективная жизнь наших Вооруженных сил.

А мне всего-навсего предлагают беседу с земляками в комнате отдыха казармы. Наивная сибирская душа. Я представить себе не могла, что, даже подключив все свои мыслимые и немыслимые связи, в том числе личное знакомство (во времена его службы министром МЧС) с генералом армии Сергеем Шойгу, ни при каких обстоятельствах у меня не получилось бы проникнуть туда, где служат наши ребята – в Национальный центр управления обороной России. Это сердце Российской армии, мощнейший инструмент Генерального штаба, в руках которого сосредоточены все возможности, вся текущая и перспективная жизнь наших Вооруженных сил.

Здесь в любую секунду суток знают, сколько военных самолетов в небе и куда, с какой целью они держат путь. Здесь в курсе запасов угля для котельных самого отдаленного гарнизона на Северном полюсе. Здесь сосредоточены реестры всех автомобильных и железных дорог страны. Здесь ежесуточно проходит до 15 видеоконференций с самой разнообразной повесткой дня (от конкретных задач перед космическими войсками до ликвидации военными медиками эпидемии) с огромным количеством схем, карт, слайдов. Здесь самый мощный компьютер на планете! Здесь собственный военный Интернет, в сутки обрабатывающий более 40 тыс. сообщений. Чтобы иметь истинное представление о сегодняшней Российской армии, рекомендую посмотреть документальный фильм о Национальном центре управления обороной России – «Равнение на центр». И сразу станет понятно, кому, как не выпускникам Томского политехнического университета и Томского университета систем управления и радиоэлектроники, участвовать в совершенствовании этой отлаженной, как хорошие часы, военной махины?

Ефрейтор Морланг

Еще на первом курсе ТУСУРа Денис Морланг обратил внимание на объявление возле дверей деканата: «Приглашаем служить в научные роты России». Приглашение предназначалось для выпускников, но Денис «положил» его себе на полочку. Заинтриговала возможность стать профессиональным военным с уже имеющимся дипломом о высшем образовании. Перелопатил кучу информации и составил для себя план действий. Сначала оканчивает вуз. Потом получает гражданство – Денис приехал в Томск из Казахстана. Идет служить в научную роту и остается в армии по контракту в звании лейтенанта.

– Родители искренне поддержали мои планы. Военная стезя – это для меня. При этом она дает возможность заниматься тем, что мне очень и очень интересно – электроникой и наноэлектроникой.

Увидев мои округлившиеся глаза, тут же «перевел»:

– Тем, чем, например, напичкан сотовый телефон.

Окончив университет, он устроился на работу и занялся получением российского гражданства. Параллельно продолжал разведку, досконально изучая информацию о научных ротах. Оказалось, что в Российской армии их уже немало. Рота ВВС в Воронеже, морская – в Санкт-Петербурге, рота воздушно-космической обороны в Подмосковье, научная рота связи в Краснодаре… Дениса заинтересовала пятая, имеющая отношение к сухопутным войскам. Подал заявление в военкомат, прошел жесткий отбор (в некоторых ротах проходной балл повыше иного вузовского будет – три, а то и четыре человека на место).

Но больше всего Дениса пора-зило собеседование после призыва, уже в роте. Вопросы «Что вас привлекает в исследовательской работе?» и «Какие научные интересы имеете?» полностью совпали с ожиданиями – пришел туда, куда надо. Он очень хотел использовать свои знания, напрягать свои мозги, проводя актуальные военно-научные исследования в интересах Министерства обороны России.

Из четырех томичей в пятой роте только у него одного рабочее место не в Национальном центре управления обороной. Каждый день военной службы Денис Морланг начинает с проходной известного оборонно-промышленного предприятия России. Чем занимается? Военная тайна. Если в двух словах – разработкой нелетального оружия.

– С армией хочу связать свою жизнь потому, что смогу полностью реализоваться – здесь уникальные возможности для исследователей. А Томску огромный привет. Особенно нашему отделению Русского географического общества. Я с вами, ребята!

Ефрейтор Янковский

А Ваня Янковский, выпускник Института кибернетики ТПУ, и вовсе вместо призывного пункта весной 2016 года должен был лететь в Турцию и заниматься там реализацией амбициозного промышленного проекта. Его специализация – автоматизация технологических процессов и производств – сейчас очень востребована и на гражданке, и в армии. Но вместо турецкого берега Иван увидел берег Москвы-реки. И сам сделал для этого все возможное и невозможное.

Окончив политехнический, устроился на хорошую работу. Постоянные командировки на Север с нестандартными задачами, много интересных людей вокруг. Но до 27 лет ему было далеко, и службу в армии еще никто не отменял.

– Прятаться от армии – не мое. Тем более что узнал о новшестве – научных ротах. Пришел в Северский военкомат, я родом из Самуськов, а мне говорят – мест нет. Жди очереди. Резюме в пятую научную направил, все документы собрал. Прошел! Но медики пальцем погрозили, пришлось притормозить, собой позаниматься. Но через полгода в следующий призыв удача мне улыбнулась, – рассказывает Иван. – Это действительно удача – служить в такой армии. Это идеальная армия для тех, кто не хочет после вуза оставить в покое свои мозги. Сфера информационных технологий сейчас на коне, и этим грех не воспользоваться. А Турция подождет. Какие наши годы!

Научная рота раскрыла в томиче Янковском еще один не менее яркий, чем исследовательский, талант – артистический. Нет, со сценой он знаком давно – в музыкальной школе по классу трубы занимался, потом барабанами загорелся. Но в армии в нем проснулся поэт и актер. На новогоднем огоньке Иван сыграл главную роль в мини-спектакле о перевоплощении паренька посредством армии в совершенно другого человека.

– Придумывать ничего не пришлось – все жизнь подсказала, – Ивана без улыбки увидеть сложно. – Я в роте только семь месяцев, а чувствую себя совершенно другим человеком. Мы с армией получили друг от друга очень многое. Я получил армию, которая позволяет развиваться. Армия – дипломированного специалиста, рвущегося в бой. И все довольны, все в плюсе.

Ефрейтор Гарайс

– Совершенно согласен с Иваном. Научные роты, во всяком случае наша, – один из эффективных кадровых механизмов, серьезно способствующих модернизации Российской армии, – Дмитрий Гарайс знает, что говорит.

Месяц назад ему исполнилось 27 лет, и он вполне официально мог отсидеться полгодика до окончания призыва дома. Аспирант, преподаватель ТУСУРа, у него были на это законные основания. Да и медицина имела к Диме ряд вопросов, и доктора, в принципе, имели право поставить на его службе в армии жирный крест.

– В один прекрасный момент я вдруг понял, что живу не своей жизнью. В коллективе замечательном работаю, маму из Магадана в Томск перевез, профессию получил, которая стала смыслом моей жизни, – я программист, – вспоминает Дмитрий, – но что-то было не так. Не та тема диссертации, не та атмосфера в науке… Вот и принял для себя волевое решение все кардинально поменять, тем более мама, Светлана Викторовна, меня на армию благословила.

От своих студентов Дмитрий Гарайс узнал о научных ротах и тоже исключительно самостоятельно стал наводить справки. Напрямую обратился в пятую научную. Его резюме прошло у командиров роты на ура. Научные публикации, в том числе и в зарубежных изданиях, собственные программные продукты, созданные на выигранные гранты. Такого ефрейтора, без пяти минут кандидата наук, получить за счастье.

В Томске мне удалось поговорить с коллегами Гарайса: «бог программирования», «он работает много и всегда с удовольствием», «IT-сфера – его страсть», «он всегда учится, ищет новые способы дерзких научных задач, которые перед собой ставит», «армия приобрела, пусть даже только на год, ценный кадр». О том, что наши оказались ценными кадрами, говорит любопытный факт. Когда ребята появились в научной роте, им поручили оформлять новые учебники для института. У Гарайса, как преподавателя вуза, в этом опыт большой. Играючи наши подготовили больше двух десятков современных учебников и пособий – с инфографикой, чертежами. И сделали на прекрасном уровне. Командиры работой томичей остались очень довольны.

– Это счастье, когда хобби совпадает с работой, – признается Дмитрий. – У меня сейчас в жизни именно такой период. Хочу осмотреться, нащупать наиболее перспективные научные темы и потом сосредоточиться на них. А еще благодаря армии я получил уникальную возможность побывать в Оружейной палате, в Третьяковской галерее. Очень хотим с ребятами нынешним маем посмотреть парад Победы вживую – курсанты нашего института много лет торжественным строем проходят 9 мая по Красной площади.

Ефрейтор Савин

– Мой отец служил в противовоздушных войсках в 1990-х. Поэтому, когда я после ТУСУРа заикнулся о том, что хочу в армию, безоговорочно поддержал меня, – рассказывает самый молодой из томского призыва Артем Савин.

У Артема тоже свой путь «через тернии к звездам». Он, как и его сослуживцы, обошелся без помощи военного комиссариата. Ребята сами искали информацию о научных ротах, сами торили туда тропинки, закидывали письма. Что очень удивляет. В городе с таким количеством башковитых студентов призывного возраста, рвущихся в научные роты, военкоматы практически не заинтересованы в их комплектации томичами. Как итог – большое удивление в пятой научной вызвал осенний призыв 2016-го. Ни одного томича! Притом что в последние годы здесь всегда была сильна (во всех смыслах) томская диаспора. Савина очень «сватали» в другую роту – в Красногорск, специализирующуюся на воздушно-космической обороне. Но два аргумента подтолкнули выбрать именно Москву. Это соседство с земляками, но прежде всего – возможность заниматься своей темой – 3D-графикой.

Артем намеренно искал роту, в которой исследованиям в этом направлении дали бы зеленый свет.

– Мне очень импонирует, что здесь можешь предложить свою тему и, если она интересна Министерству обороны, обязательно найдешь поддержку, – говорит Артем.

Собираясь после окончания ТУСУРа в питерскую магистратуру – там очень сильна школа 3D-графики и все, что с этим связано, Артем намеревался серьезно заняться системами автоматизации проектных решений. Но жизнь сложилась так, что он начал сотрудничать с томской компанией «Индорсофт». Сначала на вольных хлебах, а когда ему предложили оформиться в штат – тяжко вздохнул, военного билета на руках не было. Тогда и начал обзванивать научные роты. Вышел на контакт с командиром роты, поговорил, подготовил резюме. В роте по Савину приняли быстрое решение – берем с удовольствием, но в тот момент парень загремел в больницу, на операцию, которая требовала время на реабилитацию.

– Я очень переживал, что военные меня не будут ждать. Но через полгода позвонили из роты и настойчиво повторили приглашение, – Артем вспоминает прошлое с удовольствием.

Он уже строит планы на будущее. После армии с любимой девушкой, которой он, кстати, уже сделал предложение, они все же намерены уехать в Питер, где, по мнению Савина, перед ним открываются большие возможности в программировании.

– Армия меня делает настойчивее. Если человек настроен реализовать себя, научная рота – отличный вариант, – уверен Артем.

***

А служба в научной роте, как и в других войсках, в полном боекомплекте – и курс молодого бойца, и подготовки – строевая, физическая, и подъем практически до первых петухов.

С каждым из этих парней я бы не раздумывая пошла в разведку. Вот они вряд ли бы взяли меня с собой. На разных языках говорим: я от одного только слова «микронаноэлектроника» в обморок падаю, а для них это сегодняшняя жизнь. Захватывающая, с реальными научными достижениями и чистой совестью гражданина России. На прощанье я угостила парней коробкой наших фирменных конфет «Томские» и обещала кланяться всем их знакомым.

Томск – Москва – Томск

ЦИФРА

10 томичей проходят срочную службу в научных ротах Москвы и Московской области

Гиромагнитные генераторы сверхмощных радиоимпульсов излучают электронные импульсы с определенными характеристиками. А значит и свойствами. По словам сотрудника Института сильноточной электроники ТНЦ СО РАН доктора физико-математических наук Ильи Романенко, основных назначений у его детища пока два. Первое – воздействие на различные электронные компоненты. Это может быть использовано для обезвреживания, приостановки деятельности потенциально опасных приборов или любой другой электроники: с помощью нового генератора можно заставить компьютерный процессор «зависнуть». Или блокировать самодельное взрывное устройство. Или остановить автомобиль.

Гиромагнитные генераторы сверхмощных радиоимпульсов излучают электронные импульсы с определенными характеристиками. А значит и свойствами. По словам сотрудника Института сильноточной электроники ТНЦ СО РАН доктора физико-математических наук Ильи Романенко, основных назначений у его детища пока два. Первое – воздействие на различные электронные компоненты. Это может быть использовано для обезвреживания, приостановки деятельности потенциально опасных приборов или любой другой электроники: с помощью нового генератора можно заставить компьютерный процессор «зависнуть». Или блокировать самодельное взрывное устройство. Или остановить автомобиль. Роботизированная платформа повышенной проходимости «Дистанционно управляемая система (ДУС)», ласково называемая создателями ДУСя, произвела фурор среди силовиков на осенней

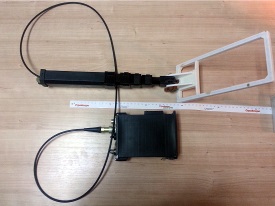

Роботизированная платформа повышенной проходимости «Дистанционно управляемая система (ДУС)», ласково называемая создателями ДУСя, произвела фурор среди силовиков на осенней  В буквальном смысле смотреть сквозь стены умеет стеновизор «Радиодозор», разработанный учеными РФФ ТГУ. Он определяет местоположение и траекторию движения людей, анализируя их перемещение и дыхание с использованием сверхширокополосного излучения. Установку можно применять при ликвидации угрозы терроризма, освобождении заложников, поиске людей под завалами и т.д. «Радиодозор» дешевле израильского аналога «Xaver 400» в пять раз, а по сравнению с отечественными моделями более функционален – сквозь преграду он способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см. Действие «Радиодозора» лично опробовал и высоко оценил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, выразивший желание иметь это чудо техники на вооружении. Правда, для этого нужно сделать его более компактным. Поэтому сейчас радиофизики работают над «похудением» прибора. Он уже уменьшился в два раза – с 1,5 м до 80 см в длину. Весит сейчас 7 кг, а его дальность действия составляет 7 м. Усовершенствование продолжается: в ближайшие полгода планируется еще уменьшить габариты и увеличить дальность действия до 20–40 метров.

В буквальном смысле смотреть сквозь стены умеет стеновизор «Радиодозор», разработанный учеными РФФ ТГУ. Он определяет местоположение и траекторию движения людей, анализируя их перемещение и дыхание с использованием сверхширокополосного излучения. Установку можно применять при ликвидации угрозы терроризма, освобождении заложников, поиске людей под завалами и т.д. «Радиодозор» дешевле израильского аналога «Xaver 400» в пять раз, а по сравнению с отечественными моделями более функционален – сквозь преграду он способен показать не только наличие человека в помещении, но и его местоположение с точностью до 10 см. Действие «Радиодозора» лично опробовал и высоко оценил директор Федеральной службы войск национальной гвардии РФ генерал армии Виктор Золотов, выразивший желание иметь это чудо техники на вооружении. Правда, для этого нужно сделать его более компактным. Поэтому сейчас радиофизики работают над «похудением» прибора. Он уже уменьшился в два раза – с 1,5 м до 80 см в длину. Весит сейчас 7 кг, а его дальность действия составляет 7 м. Усовершенствование продолжается: в ближайшие полгода планируется еще уменьшить габариты и увеличить дальность действия до 20–40 метров. Бронебойные пули не страшны автомобилю «Тайфун» благодаря сверхпрочной бронеплитке, изобретенной в ТПУ. Первая партия нового транспорта повышенной прочности поступила в войска для опытной эксплуатации в конце 2014 года. Он предназначен для перевозки личного состава. Когда-нибудь счет спасенных политехниками жизней пойдет на сотни: томичи помогли создать защиту, более пулестойкую при ударах с близкого расстояния, более прочную на пробой, чем та, что использовалась в машинах такого типа раньше.

Бронебойные пули не страшны автомобилю «Тайфун» благодаря сверхпрочной бронеплитке, изобретенной в ТПУ. Первая партия нового транспорта повышенной прочности поступила в войска для опытной эксплуатации в конце 2014 года. Он предназначен для перевозки личного состава. Когда-нибудь счет спасенных политехниками жизней пойдет на сотни: томичи помогли создать защиту, более пулестойкую при ударах с близкого расстояния, более прочную на пробой, чем та, что использовалась в машинах такого типа раньше. Практически плащ-невидимку удалось создать группе ученых СФТИ. Они разработали материал, позволяющий объекту максимально сливаться с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Маскирующий эффект обеспечивается за счет особой структуры камуфляжа: его отражательная способность подстраивается под любой фон. Это можно использовать при изготовлении спецодежды для охотников или военных. Как поясняет один из разработчиков, сотрудник лаборатории распространения оптических волн СФТИ ТГУ Владимир Харенков, обычно камуфляжные материалы обеспечивают маскирующие свойства в видимой части спектра электромагнитного излучения. Но в живой природе и в технике не менее широко представлены объекты инфракрасного излучения. Для того чтобы скрыть их, к примеру, от средств тепловидения, необходимо приблизить излучение объекта к фоновому излучению окружающей среды, то есть обеспечить минимальный контраст между объектом и средой. Томичам удалось достичь этого за счет особой трехслойной структуры камуфляжа. Его внутренний слой выполнен из теплоизоляционного материала и обеспечивает снижение теплового излучения объекта (Pyrogel ХT), промежуточный – из материала, обладающего охлаждающими свойствами, внешний – из материала ФПА (фильтр Петрянова ацетилцеллюлозный) с включением наночастиц. Именно последний слой обеспечивает необходимый минимальный контраст. Термостойкость верхнего слоя составляет 150°С.

Практически плащ-невидимку удалось создать группе ученых СФТИ. Они разработали материал, позволяющий объекту максимально сливаться с окружающей средой в инфракрасном спектральном диапазоне. Маскирующий эффект обеспечивается за счет особой структуры камуфляжа: его отражательная способность подстраивается под любой фон. Это можно использовать при изготовлении спецодежды для охотников или военных. Как поясняет один из разработчиков, сотрудник лаборатории распространения оптических волн СФТИ ТГУ Владимир Харенков, обычно камуфляжные материалы обеспечивают маскирующие свойства в видимой части спектра электромагнитного излучения. Но в живой природе и в технике не менее широко представлены объекты инфракрасного излучения. Для того чтобы скрыть их, к примеру, от средств тепловидения, необходимо приблизить излучение объекта к фоновому излучению окружающей среды, то есть обеспечить минимальный контраст между объектом и средой. Томичам удалось достичь этого за счет особой трехслойной структуры камуфляжа. Его внутренний слой выполнен из теплоизоляционного материала и обеспечивает снижение теплового излучения объекта (Pyrogel ХT), промежуточный – из материала, обладающего охлаждающими свойствами, внешний – из материала ФПА (фильтр Петрянова ацетилцеллюлозный) с включением наночастиц. Именно последний слой обеспечивает необходимый минимальный контраст. Термостойкость верхнего слоя составляет 150°С.

Благодаря радиолокационному датчику нового поколения, созданному в ТУСУРе, можно создать высокоточные и при этом компактные радары. Такие датчики совместно с данными видеокамер позволят обеспечить полностью автономное управление транспортным средством в любых погодных условиях и в любое время суток. Эта разработка перспективна для систем автоматического управления автомобилем и беспилотным летательным аппаратом.

Благодаря радиолокационному датчику нового поколения, созданному в ТУСУРе, можно создать высокоточные и при этом компактные радары. Такие датчики совместно с данными видеокамер позволят обеспечить полностью автономное управление транспортным средством в любых погодных условиях и в любое время суток. Эта разработка перспективна для систем автоматического управления автомобилем и беспилотным летательным аппаратом. Если обычные металлоискатели, как правило, требуют настройки на объект, то селективный индукционный металлоискатель ученых СФТИ ТГУ осуществляет поиск произвольного объекта и дифференцирует его. Прибор обнаруживает и точно определяет металлические и металлсодержащие объекты во всех средах, включая грунт, а также любой багаж, воду, биологические объекты. При этом он способен определять количество и тип обнаруженного металла. Детище томских физиков отличается эргономичностью, имеет малый вес – около 2 кг – и удобную конструкцию. Тяжелая часть находится в отдельном корпусе и размещается на теле оператора, благодаря чему его руки не испытывают большой нагрузки. Это позволяет увеличить время работы с привычных 30-50 минут до 4-6 часов. Немаловажно, что себестоимость металлоискателя почти в пять раз меньше, чем у импортных устройств подобного назначения.

Если обычные металлоискатели, как правило, требуют настройки на объект, то селективный индукционный металлоискатель ученых СФТИ ТГУ осуществляет поиск произвольного объекта и дифференцирует его. Прибор обнаруживает и точно определяет металлические и металлсодержащие объекты во всех средах, включая грунт, а также любой багаж, воду, биологические объекты. При этом он способен определять количество и тип обнаруженного металла. Детище томских физиков отличается эргономичностью, имеет малый вес – около 2 кг – и удобную конструкцию. Тяжелая часть находится в отдельном корпусе и размещается на теле оператора, благодаря чему его руки не испытывают большой нагрузки. Это позволяет увеличить время работы с привычных 30-50 минут до 4-6 часов. Немаловажно, что себестоимость металлоискателя почти в пять раз меньше, чем у импортных устройств подобного назначения. В условиях боевых действий обеспечить качественную связь штаба с подразделениями – важное дело. С ним великолепно справляется многоцелевой мобильный комплекс связи «МИК-МКС» от компании «Микран». Он представляет собой четырехосный «КамАЗ» с 32-метровой мачтой. Длина в рабочем положении – почти 12 метров. Комплекс предназначен для быстрого развертывания ретрансляционной точки цифровой радиорелейной линии связи и сетей широкополосного беспроводного доступа. Он обеспечивает построение многоинтервальных линий и сетей связи с передачей цифровой информации на скоростях от 5 до 155 Мбит/с одновременно в четырех направлениях и сетей широполосного беспроводного доступа емкостью до 200 абонентов со скоростью передачи данных до 37 Мбит/с. Развертывается эта махина всего за 15-20 минут экипажем из двух человек. Безотказно работает в сложной помеховой обстановке и в самых сложных метеоусловиях, на любой местности и в любой геоклиматической зоне. «МИК-МКС» выдержит ветер до 30 м/с, жару 55 градусов и мороз –50.

В условиях боевых действий обеспечить качественную связь штаба с подразделениями – важное дело. С ним великолепно справляется многоцелевой мобильный комплекс связи «МИК-МКС» от компании «Микран». Он представляет собой четырехосный «КамАЗ» с 32-метровой мачтой. Длина в рабочем положении – почти 12 метров. Комплекс предназначен для быстрого развертывания ретрансляционной точки цифровой радиорелейной линии связи и сетей широкополосного беспроводного доступа. Он обеспечивает построение многоинтервальных линий и сетей связи с передачей цифровой информации на скоростях от 5 до 155 Мбит/с одновременно в четырех направлениях и сетей широполосного беспроводного доступа емкостью до 200 абонентов со скоростью передачи данных до 37 Мбит/с. Развертывается эта махина всего за 15-20 минут экипажем из двух человек. Безотказно работает в сложной помеховой обстановке и в самых сложных метеоусловиях, на любой местности и в любой геоклиматической зоне. «МИК-МКС» выдержит ветер до 30 м/с, жару 55 градусов и мороз –50. 3D-платформа «UNIGINE» от одноименной томской компании помогает создавать виртуальную реальность, да с таким качеством изображения, что ландшафт не отличишь от настоящего.

3D-платформа «UNIGINE» от одноименной томской компании помогает создавать виртуальную реальность, да с таким качеством изображения, что ландшафт не отличишь от настоящего.

А как хорошо все начиналось! Будничная репетиция народного хора «Радуга» проходила в приподнятом, даже праздничном настроении. Поздравили одну из участниц коллектива с юбилеем, репертуар в этот день тоже подобрался как на заказ – все песни веселые, шуточные, игривые, с перцем. Но по домам вокалисты «Радуги» расходились не в радужном настроении. Нерадостная весть прилетела под занавес встречи – репетировать новые песенные программы и готовиться к концертам хору больше негде.

А как хорошо все начиналось! Будничная репетиция народного хора «Радуга» проходила в приподнятом, даже праздничном настроении. Поздравили одну из участниц коллектива с юбилеем, репертуар в этот день тоже подобрался как на заказ – все песни веселые, шуточные, игривые, с перцем. Но по домам вокалисты «Радуги» расходились не в радужном настроении. Нерадостная весть прилетела под занавес встречи – репетировать новые песенные программы и готовиться к концертам хору больше негде.

-Двухминутная готовность! – раздается за кулисами большого концертного зала Томской филармонии. За сценой суетятся почти шесть десятков музыкантов в белоснежных рубашках. Один протирает инструмент, другой что-то тихонько наигрывает, третий торопится перед выступлением сделать из стакана глоток воды побольше. Трубачи, кларнетисты, флейтисты и саксофонисты из разных коллективов готовятся впервые сыграть хором – в сводном духовом оркестре Томской области. Дебютное выступление приурочено ко Дню защитника Отечества. Первые слушатели нового коллектива – именно они: ветераны Великой Отечественной войны, побывавшие в горячих точках офицеры и их семьи.

-Двухминутная готовность! – раздается за кулисами большого концертного зала Томской филармонии. За сценой суетятся почти шесть десятков музыкантов в белоснежных рубашках. Один протирает инструмент, другой что-то тихонько наигрывает, третий торопится перед выступлением сделать из стакана глоток воды побольше. Трубачи, кларнетисты, флейтисты и саксофонисты из разных коллективов готовятся впервые сыграть хором – в сводном духовом оркестре Томской области. Дебютное выступление приурочено ко Дню защитника Отечества. Первые слушатели нового коллектива – именно они: ветераны Великой Отечественной войны, побывавшие в горячих точках офицеры и их семьи.  Иван и Альбина — брат и сестра. Ваня брюнет с карими глазами, а Альбинка — голубоглазая блондинка. Дети очень привязаны друг к другу. Их мать лишена родительских прав. Папа умер, поэтому ребята находятся на попечении государства. В центре живут месяц.

Иван и Альбина — брат и сестра. Ваня брюнет с карими глазами, а Альбинка — голубоглазая блондинка. Дети очень привязаны друг к другу. Их мать лишена родительских прав. Папа умер, поэтому ребята находятся на попечении государства. В центре живут месяц. Дмитрий, 8 лет — автор неудобных детских вопросов. В этом году Дима пошел учиться в подготовительный класс. У него хорошо развита речь, но есть проблемы со здоровьем. Дима предпочитает общаться со старшими детьми и взрослыми. Откликается на просьбы и идеально выполняет поручения. В отличие от многих детей, Дима бережно относится к вещам и игрушкам. Если он взял поиграть машинку — это его собственность, неприкосновенное. И без спроса эту игрушку другой ребенок не заберет. Мальчик прекрасно ведет себя на разных представлениях — елках, цирке, праздниках. Поэтому Диму чаще других детей воспитатели берут на массовые мероприятия. Он послушный, никогда, не подведет, очень надежный парень.

Дмитрий, 8 лет — автор неудобных детских вопросов. В этом году Дима пошел учиться в подготовительный класс. У него хорошо развита речь, но есть проблемы со здоровьем. Дима предпочитает общаться со старшими детьми и взрослыми. Откликается на просьбы и идеально выполняет поручения. В отличие от многих детей, Дима бережно относится к вещам и игрушкам. Если он взял поиграть машинку — это его собственность, неприкосновенное. И без спроса эту игрушку другой ребенок не заберет. Мальчик прекрасно ведет себя на разных представлениях — елках, цирке, праздниках. Поэтому Диму чаще других детей воспитатели берут на массовые мероприятия. Он послушный, никогда, не подведет, очень надежный парень. Николай и Руслан — родные братья. Мальчишки очень разные внешне и по характеру.

Николай и Руслан — родные братья. Мальчишки очень разные внешне и по характеру. Алексей, 4 года – малыш несколько отстает в развитии, но физически развит хорошо. Знает и называет свое имя. Понимает обращенную к нему речь. Выполняет несложные просьбы — принеси, положи, пойдем, но не всегда понимает правила поведения. Занятия Леша посещает, однако быстро утомляется, бывает, что капризничает. Аппетит у него хороший. Засыпает долго, сон прерывистый, днем может совсем не спать.

Алексей, 4 года – малыш несколько отстает в развитии, но физически развит хорошо. Знает и называет свое имя. Понимает обращенную к нему речь. Выполняет несложные просьбы — принеси, положи, пойдем, но не всегда понимает правила поведения. Занятия Леша посещает, однако быстро утомляется, бывает, что капризничает. Аппетит у него хороший. Засыпает долго, сон прерывистый, днем может совсем не спать.

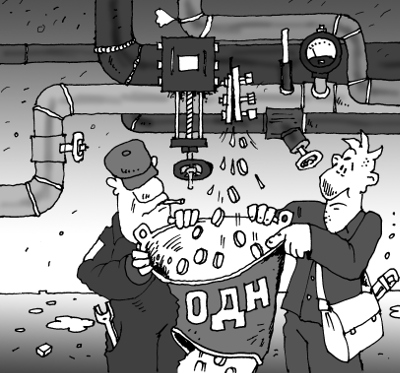

В новогоднюю ночь ОДН приказали долго жить. С 1 января 2017 года аббревиатура потеряла официальный статус, превратившись всего лишь в речевой оборот. Но это вовсе не значит, что платить за общедомовые нужды больше не придется. (Вот меньше – точно нет!) Просто теперь «оно» называется «содержание общего имущества многоквартирного дома» и рассчитывается строго по нормативам. То есть раскидывать по жильцам все свои косяки и непомерные амбиции у ресурсоснабжающих организаций больше не получится. Рискнем предположить: именно ради этого коммунальную услугу перевели в жилищную. УК и ТСЖ тоже весьма ограничены в маневре. За «содержание» теперь отвечают именно они. Выше норматива устанавливать плату нельзя, а вот ниже – пожалуйста. Но вряд ли такие альтруисты и бессребреники среди УК найдутся. Все же это коммерческие организации, созданные с целью стрижки купонов. По тому, как работают некоторые «укашки» , создается впечатление, что цель эта не только основная, но и единственная. Да и товарищества предпочтут соломки подстелить – мало ли. Тем не менее считается, что градус ответственности у тех и других повысится.

В новогоднюю ночь ОДН приказали долго жить. С 1 января 2017 года аббревиатура потеряла официальный статус, превратившись всего лишь в речевой оборот. Но это вовсе не значит, что платить за общедомовые нужды больше не придется. (Вот меньше – точно нет!) Просто теперь «оно» называется «содержание общего имущества многоквартирного дома» и рассчитывается строго по нормативам. То есть раскидывать по жильцам все свои косяки и непомерные амбиции у ресурсоснабжающих организаций больше не получится. Рискнем предположить: именно ради этого коммунальную услугу перевели в жилищную. УК и ТСЖ тоже весьма ограничены в маневре. За «содержание» теперь отвечают именно они. Выше норматива устанавливать плату нельзя, а вот ниже – пожалуйста. Но вряд ли такие альтруисты и бессребреники среди УК найдутся. Все же это коммерческие организации, созданные с целью стрижки купонов. По тому, как работают некоторые «укашки» , создается впечатление, что цель эта не только основная, но и единственная. Да и товарищества предпочтут соломки подстелить – мало ли. Тем не менее считается, что градус ответственности у тех и других повысится.

Марина Боброва

Марина Боброва Из частных объявлений:

Из частных объявлений: Сергей Панов, спикер думы города Томска:

Сергей Панов, спикер думы города Томска:

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию шарлатанством, не имеющим под собой научной основы. В связи с этим гомеопатические препараты нельзя будет рекламировать, они должны быть изъяты из государственных клиник. Аптекам предложено убрать их с витрин и не предлагать покупателям. Однако мнения разделились: почти половина россиян (46%), имеющих представление о том, что такое гомеопатия, поддерживают идею запрета такого метода лечения в государственных клиниках. Но почти такая же доля уверена в его эффективности.

Комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований признала гомеопатию шарлатанством, не имеющим под собой научной основы. В связи с этим гомеопатические препараты нельзя будет рекламировать, они должны быть изъяты из государственных клиник. Аптекам предложено убрать их с витрин и не предлагать покупателям. Однако мнения разделились: почти половина россиян (46%), имеющих представление о том, что такое гомеопатия, поддерживают идею запрета такого метода лечения в государственных клиниках. Но почти такая же доля уверена в его эффективности.

Пусть растут все цветы

Пусть растут все цветы

Круглый стол, посвященный состоянию теплосетей, прошел в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Это мероприятие стало очередным этапом кампании «С теплом – труба», начавшейся в Томске и перетекающей в районы области. Активисты ОНФ проехали по улицам в разных районах Томска, где проходят надземные теплотрассы. Даже выборочная проверка показала: теплосети сети не только изрядно уродуют город, но и греют воздух! «Фронтовики» зафиксировали восемь объектов с вопиющими нарушениями теплоизоляции. Общественники уверены: сквозь дыры в изоляции утекают наши с вами деньги, а балансодержатели не заинтересованы в снижении потерь, так как все они заложены в тарифы. Результаты мониторинга и план дальнейших действий и обсуждали члены рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни».

Круглый стол, посвященный состоянию теплосетей, прошел в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Это мероприятие стало очередным этапом кампании «С теплом – труба», начавшейся в Томске и перетекающей в районы области. Активисты ОНФ проехали по улицам в разных районах Томска, где проходят надземные теплотрассы. Даже выборочная проверка показала: теплосети сети не только изрядно уродуют город, но и греют воздух! «Фронтовики» зафиксировали восемь объектов с вопиющими нарушениями теплоизоляции. Общественники уверены: сквозь дыры в изоляции утекают наши с вами деньги, а балансодержатели не заинтересованы в снижении потерь, так как все они заложены в тарифы. Результаты мониторинга и план дальнейших действий и обсуждали члены рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни».  тепломагистралей. Мы выборочно проверили Ленинский район и самый густонаселенный – Октябрьского. Теплопотери даже при визуальном обследовании были выявлены колоссальные. Город несет их из-за отсутствия изоляции на трубах. На Беринга, 13 я «встретил» аварию, ее никто не спешил ликвидировать – вода просто хлестала на улицу, вокруг клубы пара. И – никого! Вопрос, который задают томичи и который задаем мы: кто несет ответственность за то, что эти трубы греют разве что асоциальный элемент? Куда уходят народные деньги? Ресурсоснабжающие организации говорят, что сами несут потери, хотя известно, что у них все заложено в непрерывно растущие тарифы. Страдают в конечном счете потребители.

тепломагистралей. Мы выборочно проверили Ленинский район и самый густонаселенный – Октябрьского. Теплопотери даже при визуальном обследовании были выявлены колоссальные. Город несет их из-за отсутствия изоляции на трубах. На Беринга, 13 я «встретил» аварию, ее никто не спешил ликвидировать – вода просто хлестала на улицу, вокруг клубы пара. И – никого! Вопрос, который задают томичи и который задаем мы: кто несет ответственность за то, что эти трубы греют разве что асоциальный элемент? Куда уходят народные деньги? Ресурсоснабжающие организации говорят, что сами несут потери, хотя известно, что у них все заложено в непрерывно растущие тарифы. Страдают в конечном счете потребители. –

–

Маленькая парикмахерская в цоколе томской многоэтажки. Пара кресел, небольшой шкаф с косметикой, фены, расчески и ножницы. В воздухе запах краски для волос. Салоном красоты это заведение не назовешь – масштаб не тот. Но и этого достаточно, чтобы изменить жизнь многодетной мамы. Анастасия здесь наконец занялась делом мечты, отложив диплом о высшем экономическом и сбежав от надоевшей работы.

Маленькая парикмахерская в цоколе томской многоэтажки. Пара кресел, небольшой шкаф с косметикой, фены, расчески и ножницы. В воздухе запах краски для волос. Салоном красоты это заведение не назовешь – масштаб не тот. Но и этого достаточно, чтобы изменить жизнь многодетной мамы. Анастасия здесь наконец занялась делом мечты, отложив диплом о высшем экономическом и сбежав от надоевшей работы. Еще одна многодетная мама Елизавета, дипломированный ландшафтный дизайнер, через томский Центр занятости населения выучилась на портного.

Еще одна многодетная мама Елизавета, дипломированный ландшафтный дизайнер, через томский Центр занятости населения выучилась на портного.

…Планы на ближайшую жизнь, наполненную увлекательной учебой, кипучей деятельностью в славных рядах стройтрядовцев и развеселых посиделок с одногруппниками, рухнули для томича Александра Якимова в одночасье. 1 апреля его, студента железнодорожного техникума, забрали в армию. Как раз в тот сладкий момент, когда стресс, сопровождавший переезд из родной деревни в шумный незнакомый город, сменился эйфорией от новых впечатлений и радостных перспектив.

…Планы на ближайшую жизнь, наполненную увлекательной учебой, кипучей деятельностью в славных рядах стройтрядовцев и развеселых посиделок с одногруппниками, рухнули для томича Александра Якимова в одночасье. 1 апреля его, студента железнодорожного техникума, забрали в армию. Как раз в тот сладкий момент, когда стресс, сопровождавший переезд из родной деревни в шумный незнакомый город, сменился эйфорией от новых впечатлений и радостных перспектив. 40-50 человек. Повезло, что располагалась она на равнине – там тепло. Некоторые точки связи были разбросаны в горах, где снег не таял круглый год. На этом везение заканчивалось.

40-50 человек. Повезло, что располагалась она на равнине – там тепло. Некоторые точки связи были разбросаны в горах, где снег не таял круглый год. На этом везение заканчивалось.

Ну открылась современная прачечная. Ну трудоустроено 17 человек. Не олимпийский же спорткомплекс.

Ну открылась современная прачечная. Ну трудоустроено 17 человек. Не олимпийский же спорткомплекс.  Вскоре подъезжает и главный гость – замгубернатора области по экономике Андрей Антонов. А народ все прибывает. Становится тесновато. В краткой вводной лекции «именинник» Качалов рассказывает, как ему помогли власти и кого обстирывает – всю северскую медицину. Вице-губернатор интересуется, есть ли у него конкуренты. Хозяин как-то тушуется, мол, конкуренция – это всегда хорошо. На помощь приходит мэр.

Вскоре подъезжает и главный гость – замгубернатора области по экономике Андрей Антонов. А народ все прибывает. Становится тесновато. В краткой вводной лекции «именинник» Качалов рассказывает, как ему помогли власти и кого обстирывает – всю северскую медицину. Вице-губернатор интересуется, есть ли у него конкуренты. Хозяин как-то тушуется, мол, конкуренция – это всегда хорошо. На помощь приходит мэр.