Фото: Алексей Гаврелюк

Откроем тайну: председателю Думы Томска Сергею Панову на следующий год исполнится 40 лет. Сто лет назад сказали бы: хороший мужской возраст. Но при общей моложавости, а также по привычке – впервые избравшись 11 лет назад, Сергей Юрьевич был одним из самых молодых депутатов – спикеру городского представительского органа нет-нет да и попеняют на возраст. Но Панов лишь немного младше своего предшественника и тезки Сергея Ильиных. Да и опыт думской работы имеет солидный – все-таки был, в отличие от большинства своих коллег, на освобожденной основе и возглавлял в гордуме правовой комитет. Так что в какой-то степени решение товарищей в партии, выдвинувших его кандидатуру на пост спикера, было закономерным. Хотя, признается Панов, и весьма неожиданным.

Главное, чтоб костюмчик сидел

– Вы были готовы стать «первым среди равных»? Имели для этого достаточную квалификацию, опыт?

– Опыт я имел, но это был опыт совершенно другой работы. Готовым спикером никто не рождается. Быть депутатом, даже главой комиссии и стать председателем – разница колоссальная. Если депутат в выступлениях и заявлениях высказывает исключительно свою точку зрения и мнение жителей того округа, который он представляет, то председатель Думы должен везде и всегда выражать позицию всего представительного органа. Это должна быть консолидированная и взвешенная позиция.

– Сразу смогли перестроиться под новую должность?

– Сразу – невозможно. Это другой пиджак, к нему надо привыкнуть. Хотя в жестком графике работаю давно, режим все равно поменялся. Это новая ответственность, новая организация работы. Поэтому и к себе стал более критично относиться. Глава Думы обязан участвовать во множестве мероприятий. И не просто участвовать, а представлять весь депутатский корпус.

– Вы помните свои первые шаги на новом поприще?

– Если бы меня избрали летом, все прошло бы мягче. А я стал председателем в конце ноября, в разгар работы над бюджетом. Это сложная процедура: обсуждение на комитетах, согласительная комиссия, публичные слушания… Достаточно много организационных мероприятий, требующих внимательного изучения документов, знания процедуры. Масса нюансов. Безусловно, требуется выстроить отношения со средствами массовой информации, ведь мы планируем свою работу на будущий год, то, как будет жить город. Вот в это время мое избрание и произошло. На раздумья времени не было.

– С чего вы начали?

– С изучения документов. Работу комитетов обеспечивает аппарат Думы: его сотрудники готовят проекты решений, справочную информацию, ведь у депутатов время на вес золота, они работают не на освобожденной основе. Я всего документооборота раньше не касался. Пришлось учиться.

– Кто вас особо поддержал, в какой форме?

– Многие поддерживали. Одной из главных оценок для меня стало то, что депутаты проголосовали практически единогласно, только один воздержался.

– Вы знаете, кто это?

– Нет, откуда? Голосование тайное, с бюллетенями, в отдельной комнате. У нас все по-честному. Поэтому такая поддержка многого стоит.

Встроились, но не подстроились

– Сергей Юрьевич, вы можете назвать свое главное достижение за этот год?

– Себя трудно оценивать. Для эффективной работы одной из задач для меня было выстроить отношения с администрацией города. Кстати, возвращаясь к вашему вопросу о пожеланиях. Многие депутаты подходили ко мне со словами: давайте не будем очередным отделом городской администрации. Конфликтовать непродуктивно, но и послушно исполнять задачи, поставленные мэрией, депутаты не должны. Надо отдать должное Ивану Кляйну. Он сам отработал много лет депутатом и хорошо знает этот механизм. Понимает, что депутаты нужны не для того, чтобы палки в колеса администрации ставить, и не для удовлетворения чьих-то амбиций. Мы обкатываем инициативы администрации, подходим к ним с точки зрения избирателей, томичей. Задача Думы – расставить приоритеты и внести поправки, находясь в постоянном диалоге с администрацией. Если этого не произойдет, работа в двух красных домах, наверное, пойдет очень интересно для прессы. Но для рядового томича толку от такой междоусобицы не будет. Другая наша задача – ретранслировать мнение горожан, причем с максимальной оперативностью.

– Что конкретно вы имеете в виду?

– Самый яркий пример – с маршрутным транспортом. Когда администрация задумала преобразование маршрутной сети в Томске и проведение затем конкурсных процедур, первое предложение звучало весьма радикально: маршруты – изменить, количество частных автобусов – сократить. Тогда, мол, основная нагрузка ляжет на муниципальный транспорт – троллейбусы и трамваи, что тоже хорошо. Когда вынесли предложения на суд общественности, открылся целый ряд нестыковок: там новый маршрут не проходит через поликлинику, здесь – через школу… Иногородние разработчики не учли уникальные особенности Томска.

– Почему они были иногородними? Как-то нелогично.

– Они выиграли конкурс. Таково требование федерального закона. Если бы разработчиков нанял мэр, сказали бы: «Администрация посадила свою карманную фирму».

– Вместо этого получили варягов и много-много шума.

– Не только. Еще оптимизированную схему и… 100 миллионов рублей в городской бюджет. Скажу без ложной скромности: Дума этот вопрос отработала хорошо. Помимо наших традиционных комитетов и комиссии по транспорту проводились встречи во всех районах, плюс депутаты работали на округах. Совершенства в этом вопросе добиться трудно – все равно будут недовольные. Но населению возможность высказаться мы предоставили. Мы все предложения систематизировали и направили для изучения в администрацию. Многие, кстати, были абсолютно разумными. В итоге убедили мэрию отказаться от кардинальной смены маршрутной сети. Вторую часть плана администрации удалось воплотить полностью. Я говорю о проведении конкурсных процедур. На протяжении многих лет представители маршрутного бизнеса требовали от депутатов повышения тарифов: «Мы еле выживаем, мы задыхаемся»… В итоге оказалось, что они готовы не только работать по прежним расценкам, но и заплатить за право перевозить пассажиров более 100 миллионов.

– Еще одна часто звучащая тема – штрафы за мелкие административные нарушения, от выгула собак до шумных соседей. Город принимает правильные решения, но они не работают. Потому что, видите ли, не полномочия муниципалитета…

– Для томича не так уж важно, кто должен разработать правила. Вы не хотите, чтобы на детской площадке машины стояли или собачки гуляли. И я не хочу. И 99% населения не хочет. Вроде бы все в рамках здравого смысла. Но реально мы видим: правила должны быть изложены на бумаге. Это первое, что было сделано. Процесс шел довольно долго – говорят, обещанного три года ждут. Примерно столько подготовка документов и заняла. Дальше нужно определить меру ответственности за нарушения. Вот здесь у нас получился сбой. Прокуратура вынесла протест: штрафы может устанавливать либо субъект, либо Федерация. Однако у городской Думы есть право законодательной инициативы, им мы и воспользовались. Надеюсь, что уже в начале будущего года областная Дума примет соответствующие поправки.

– Недавно городские депутаты не без сопротивления со стороны ресурсоснабжающих организаций приняли решение увеличить штрафы за срыв сроков подачи горячей воды.

– Есть такие штрафы, которых никто не боится. Что такое 5 тысяч рублей для крупной организации за превышение сроков ремонта сетей? Ничего. А 150 тысяч? Уже ощутимо, особенно если объектов несколько. Нас пытались убедить, что вводить драконовские штрафы нельзя, что есть объективные законы физики. Мы это все понимаем, но также видим, что порой ремонт на сетях длится два месяца вместо нормативных двух недель не в силу объективных обстоятельств, а из-за плохой организации работ. Вот за это нужно наказывать. В данном случае депутаты полностью встали на сторону жителей города. Форс-мажор и ветхие сети мы примем во внимание. Но не разгильдяйство УК или ресурсоснабжающей организации.

О роли депутата в воспитательном процессе

– Говорят, прежде чем спрашивать, создайте условия: площадки для выгула собак, места для парковок…

– Создавать условия мы, как власть, обязаны, хотя это больше к исполнительной, чем к представительной ветви. Но… Я хочу привести пример с пивом. Лет семь назад было в порядке вещей, что по городу гуляют компании с бутылками в руках. Мы приняли ряд нормативных документов, запрещающих распитие алкоголя в общественных местах. Одновременно с определением штрафов за это шла большая работа с общественностью – формировалось неприятие, негативное отношение к распитию на людях пива. Помните, сначала бутылки стали прятать в пакеты. Но и это прошло. К тому времени, когда на федеральном уровне была введена жесткая ответственность за правонарушение, люди уже привыкли, что пить на улице нехорошо. Я думаю, постепенно то же самое произойдет и с другими нарушениями элементарных правил благоустройства.

– Но если у нас объективно нет мест, оборудованных для выгула собак и парковок?

– Что мешает хозяину собаки взять с собой кулек и совочек? Почему-то на Западе это обычное правило. Что касается парковок и стоянок… Я вырос на улице Лазо, гараж у отца был далеко, в получасе ходьбы. И никто этим не возмущался. А сейчас мы все хотим, чтобы машина стояла под окном, да еще и бесплатно. Так не получится. Я скажу сейчас непопулярную вещь, но рано или поздно городу придется вводить плату за парковку. Особенно в центре.

– Это наверняка вызовет бурю негодования среди автомобилистов.

– Да, тем не менее это неизбежный процесс. Большие города во всем мире пытаются решить эту проблему и делают это по-разному. В Нью-Йорке и многих городах Европы машину приходится оставлять на окраине, дальше ехать на общественном транспорте. Мы до этого пока не дошли. Но в центральной части города надо рассматривать возможность организации платных парковок уже сейчас. Мы решаем сразу два вопроса: в бюджет пойдут деньги и от платных парковок, и от платы за проезд в общественном транспорте. При этом часть пробок рассосется.

Каждый бюджет – особенный

– Возвращаясь к теме штрафов, которые город пока не имеет права брать, – какое количество денег поступало бы дополнительно в бюджет! С его наполнением у нас, кажется, не ахти. Сейчас как раз идет над ним работа. Чем нынешний бюджет отличается от предыдущих?

– Бюджет каждого года особый, приоритеты финансирования определяются томичами. В этом году одно из главных направлений – увеличение мест в школах. Многие уже на личном опыте или опыте своих знакомых знают, что не всегда удается отдать ребенка в школу по соседству. Специалисты говорят, что вслед за проблемой нехватки мест в детсадах, которую мы решили, встает та же проблема в школах. Как ответ на запрос томичей – в проекте бюджета будущего года запланированы 8 миллионов рублей на организацию 10 дополнительных классов. Заложены средства на содержание новой школы в Зеленых Горках. Она решит проблему целого микрорайона. В общих чертах понятны источники финансирования перепрофилирования бывшего здания ТВМИ на проспекте Кирова, 49, под школу. Еще одна тема: безопасность в детских садах и школах. Работу в этом направлении мы начали в 2014 году, продолжим ее и в 2017-м, что бы ни было с финансами. Системы видеонаблюдения, контроля доступа на территорию должны быть установлены во всех учреждениях образования.

– Одна из самых затратных бюджетных статей – дороги. Они нам ну очень дороги.

– У нас было принято политическое решение – ежегодно на дороги мы выделяем не менее 300 миллионов рублей. В нынешнем году на эти средства удалось многое, но оставался вопрос по внутрикварталке. Жители пачки бумаги исписали жалобами, и вот результат: в проекте бюджета-2017 почти 100 миллионов рублей на содержание и ремонт внутрикварталки. Это я и называю «пожелания населения, облеченные в цифры».

– В уходящем году наконец-то удалось открыть и запустить новую котельную в Лоскутове. Какие мечты томичей будут воплощены в следующем году, над чем вы с коллегами работаете?

– Среди приоритетов – два переезда, степановский и мокрушинский. Уже сейчас в утренние часы там огромные пробки. И мы проблему должны решать сегодня: это два огромных микрорайона, отделенных от города железной дорогой. При этом развиваются они просто колоссальными темпами. Есть еще развязка на площади Транспортной, куда ведут потоки с Богашевской трассы, Аникино, Коларово…

– Все мы понимаем, что без помощи не только области, но и Федерации с этими объектами Томску не справиться. А что собственные доходы? Какие-то дополнительные средства мобилизовать удалось?

– Про 100 миллионов рублей от аукционов на маршруты уже сказали. Во время работы согласительной комиссии мы увеличили плановые показатели по доходам города – более чем на 50 миллионов – за счет предполагаемого увеличения сбора налогов. Еще будут федеральные и областные субсидии и субвенции. А вот муниципального имущества, земли осталось не так много, этот ресурс уже очень ограничен.

– Мы сейчас живем по смете?

– Нет пока. Но, действительно, у города не так много остается денег – с каждого заработанного рубля только девять копеек. И это несправедливо. Областные власти понять можно, но мы все же надеемся на достижение консенсуса по этой теме.

Сколько слов не сказано…

– Сергей Юрьевич, расскажите о себе, о семье, о своих увлечениях. Вы томич?

– Нет, я родился в Карелии, в городе Кондопога. Но родители переехали в Томск, и я вместе с ними. Окончил Юридический институт Томского государственного университета. Был активистом: председателем совета отряда, дружины, старостой группы, руководителем профсоюзной организации на факультете. Так что мое депутатство было в общем-то вполне закономерным итогом.

– А увлечения?

– Всегда занимался спортом, а благодаря мощной пиар-компании зимних видов спорта в прошлом году встал на беговые лыжи. Это совсем иные ощущения, нежели в студенчестве или школе. Лыжи – это доступно, а сейчас еще и комфортно: трасса подготовлена, музыка играет, адреналин зашкаливает… Плюс практически каждый день дома велотренажер, очень здорово стрессовые нагрузки снимает. Ну и очень важная сторона: есть такое выражение – ничто не дисциплинирует так, как дети. Когда в семье двое детей, жизнь подчинена им: сон, садик, обед-ужин, игры… Думаю, меня многие поймут.

– Сколько им?

– Дочке шесть, сыну два с половиной.

– Много времени с ними проводите?

– Как минимум час утром и полтора-два вечером.

– Читаете, играете, дурака валяете?

– Дети сегодня другие. Кроме сада они ходят еще и на дополнительные занятия, поэтому хочется, чтобы дома они отдыхали. Я стараюсь, чтобы наши игры носили какой-то осмысленный характер, но порой иду у них на поводу, и мы занимаемся просто дуракавалянием.

– Как они реагируют, когда видят вас по телевизору?

– Спрашивают у других детей, почему их пап не показывают.

– Лето где предпочитаете проводить? За границами?

– Ни на что не променяю Горный Алтай. Обязательно стараемся летом на 7–10 дней всей семьей уехать туда. Благодаря такому своему опыту я всегда знаю, что говорю, выступая перед коллегами на тему внутреннего туризма.

– У каждого из нас есть какая-то отдушина. У кого-то это книги, у кого-то сериалы… Ужастики, стрелялки?

– Ужасы не люблю, у нас в жизни и так много негатива, на стрелялки и бродилки времени нет… Музыку люблю.

– Какую?

– Разную. В студенчестве слушал только зарубежный рок, а сейчас… это разноплановая музыка. Если и рок, то уже не тяжелый.

– А что-нибудь более экстремальное?

– Хорошей частью жизни, уже современной, стал мотоцикл. Это была давняя мечта, которая реализовалась. Даже не думал, какое это удовольствие мне принесет. Не знаю, может, кто-то меня неправильно поймет…

– Почему? Вы что, в байкерских клубах зависаете или обывателей по ночам распугиваете?

– Да нет, в байкерскую жизнь я не погружен и общественный порядок не нарушаю. Но проехаться где-то за городом на трассе в выходной день – это непередаваемое ощущение.

– В таком случае – высоких вам скоростей! И ровной дороги.

– Спасибо.

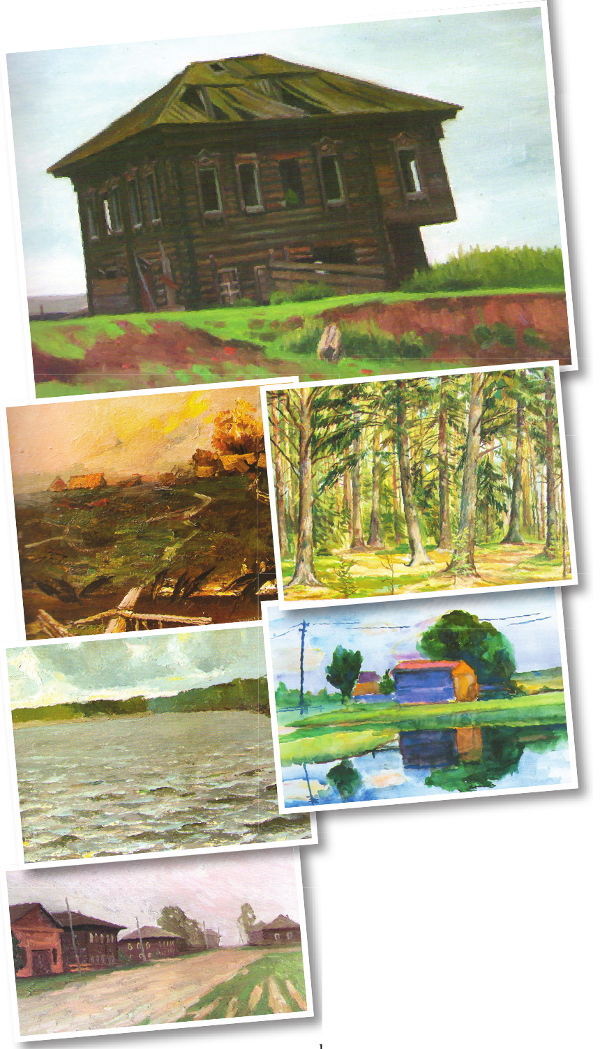

Вдохновение для художников

Вдохновение для художников

Постоять за ценой

Постоять за ценой