Сегодня (20 марта — прим. редакции) в конторе отключили электричество, на весь день.

Сегодня (20 марта — прим. редакции) в конторе отключили электричество, на весь день.

Это происходит с завидной регулярностью, примерно дважды в месяц в течение всех 10 месяцев, как мы переехали в новый офис на проспект Развития 3.

Обычно об этом сообщают за день до самого события. И никто меня не спрашивает — может быть у меня назначены переговоры с клиентами на этот день, а может быть нам срочно нужно принять 200 мегабайт важнейших материалов на почтовый сервер. Да и вообще-то по многим контрактам мы обязаны реагировать на проблемы клиента в течение одного рабочего дня.

Это называется — мы вам построили инфраструктуру, а вам все чего-то не хватает.

Ответственно заявляю — это не инфраструктура, это говно. Инфраструктура это когда электричество пропадает раз в пять лет и через 20 минут поломка устраняется, когда от автобусной остановки к зданию можно подойти с чистой обувью, когда туалет для маршрутников не воняет в радиусе сто метров, когда машинам, выезжающим со стройки моют колеса …

Раша тудей сделала симпатичный такой фильм на 25 минут про инновационный Томск. Тактично вырезав эпизод, когда они брали у меня интервью на улице у нашего здания, а в это время случилась пыльная буря — ветром подняло дерьмо, размазанное по дороге строительными автомобилями.

Уверяю вас, что ВВС такой сюжет поставит на самое видное место.

И еще вот это загадочное «мы». Мы вам построили…

Иногда оно не произносится, но всегда подразумевается. Я точно знаю, что к этому «мы» себя относит Минэкономразвития, администрация области, администрация нашей зоны и даже охрана нашего здания.

Проводил телефонные переговоры с американскими партнерами, выхожу из офиса в полпервого ночи, а мне охранник заявляет — мы работаем до 11. В том смысле, что я должен ему в ноги упасть за то, что он меня в 11 не выгнал, и уж больше никогда так не делать. Простая идея, что он здесь сидит для того, чтобы меня охранять от возможных проблем не приходит ему в голову. Он полагает, что он входит в те самые «мы», которые должны определять для меня график работы.

Есть у нас в офисе такое замечательное изобретение, как пожарная сигнализация — в каждом кабинете висит громкий весьма динамик, из которого время от времени раздается пищание и противный голос сообщает о том, что сработала пожарная сигнализация и всем необходимо покинуть здание. Первое время выходили на улицу, теперь забиваем. Пока что такого ни разу не случалось во время важных встреч, хотя и бывает регулярно.

А вот другой способ использования этой сигнализаци уже дважды случался во время очень серьезных переговоров. Сидим, переговариваемся, а тут наглый голос из динамика у меня в кабинете начинает орать: «Кто поставил автомобиль марки Тойота госномер такой-то, немедленно уберите. Повторяю …» и так пару раз. Представляете ситуацию? Хочется в этот момент провалиться под землю.

На входе в здание висит объявление: «Проводить погрузочно-разгрузочные работы через главный вход запрещено» и приписка внизу — «согласовано, начальник охраны такой-то». Это со мной должно быть согласовано! Построили они нам инфраструктуру …

Я не знаю точной суммы, истраченной на эту инфраструктуру. Хотя и вхожу в наблюдательный совет нашей зоны (Может меня исключили уже? Что-то давно на заседания не приглашают).

Откуда-то вертится сумма в 18 миллиардов, думаю, что не слишком далека от истины.

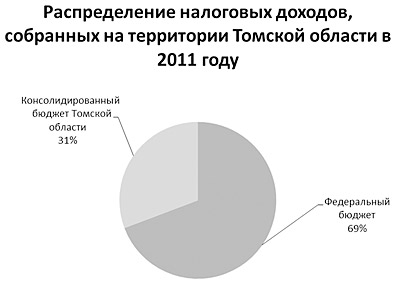

Так вот на инфраструктуру истратили 18 миллиардов, а венчурный фонд Томской области составляет 120 миллионов. То есть, на развитие строительного бизнеса выделили в сто пятьдесят раз больше, чем на развитие бизнесов для которых эта инфраструктура построена. Инфраструктура нужна конечно же, но нельзя ли примерно поровну вкладывать в бизнес и инфраструктуру?

Предположим, что можно.

Сегодня Элекард занимает один из шести этажей здания на пр. Развития 3. Грубо — одну пятнадцатую от всех построенных зданий, если учесть еще одно недостроенное. Платим за это помещение что-то около 5 миллионов в год. Одна пятнадцатая от половины вложений в зону составит примерно 600 миллионов рублей.

Как вы думаете, что бы я предпочел — получить супер льготный кредит в 600 миллионов и выплачивать по нему 5 млн в год, или один этаж здания за те же деньги?

Как вы думаете, что было бы эффективнее в смысле развития бизнеса? Средняя эффективность вложений в нашем бизнесе в пересчете на рабочие места — одно новое рабочее место на 2 миллиона инвестиций. Т.е. при инвестициях в 600 миллионов, Элекард мог бы вырасти на 300 человек.

А что было бы выгоднее государству? Получать от меня пять милионов в год в погашение кредита и дополнительные налоговые отчисления с трехсот сотрудников, или содержать убыточное здание? (Арендной платы, как водится, не хватает на уборку, охрану, содержание администрации).

Налоговых отчислений с тресот дополнительных сотрудников я выплачивал бы примерно двадцать миллионов НДФЛа — в областную казну, и еще столько же социалки в федеральную (у иннноваторов в зоне 14%). Не считая НДС и прочих налогов на прибыль. В сумме никак не меньше 50 миллионов в год. А ведь триста не нашедших работы в Томске выпускников свою зарплату тратили бы на еду, покупку квартир, развлечения. Что дает дополнительно примерно 100 миллионов в ВРП области.

Положим, что остальные четырнадцать пятнадцатых (если Элекард это 1/15 часть) истратили бы вложения с той же эффективностью. Тогда в результате неверной инвестиционной политики — инвестиции только в инфраструктуру, Томская область недополучила 4500 высококвалифицированных рабочих мест, 6 миллиардов ВРП (2% !!!), полтора миллиарда налоговых отчислений в бюджет области (300 миллионов в год за пять лет), 2.25 миллиарда в бюджеты других уровней.

Получается не «мы вам построили», а «мы чрезвычайно неэффективно истратили ваши деньги».

Такая вот инфраструктура.

Людмила Эфтимович отметила необходимость больше внимания в национальной концепции уделить вопросам качества дошкольных образовательных услуг.

Людмила Эфтимович отметила необходимость больше внимания в национальной концепции уделить вопросам качества дошкольных образовательных услуг.