В Томском театре драмы вспоминали легендарного маэстро Сергея Королёва

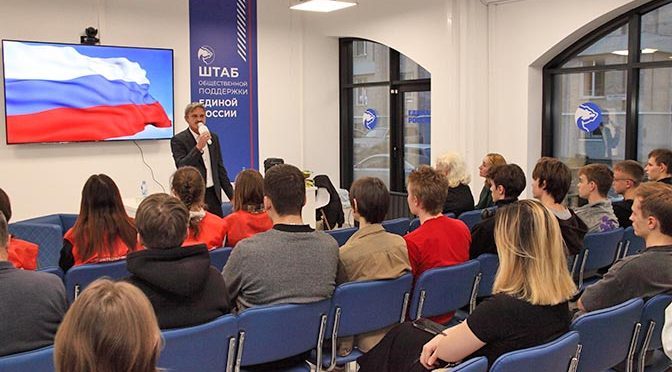

Музыкальный звонок, приглашающий зрителей в зал Томского театра драмы, – фрагмент мелодии, которая звучала в 1960-е в спектакле «Университетская роща». А ещё это живая память театра о легендарном человеке, её написавшем, – Сергее Александровиче Королёве. 25 октября, в день, когда исполнилось 100 лет со дня рождения маэстро, в Томском театре драмы прошёл вечер его памяти.

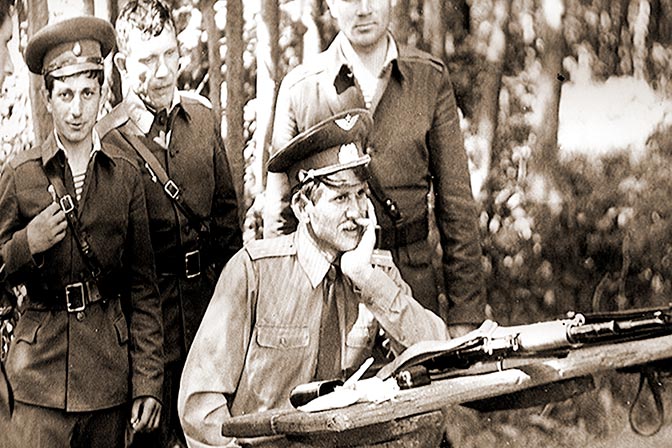

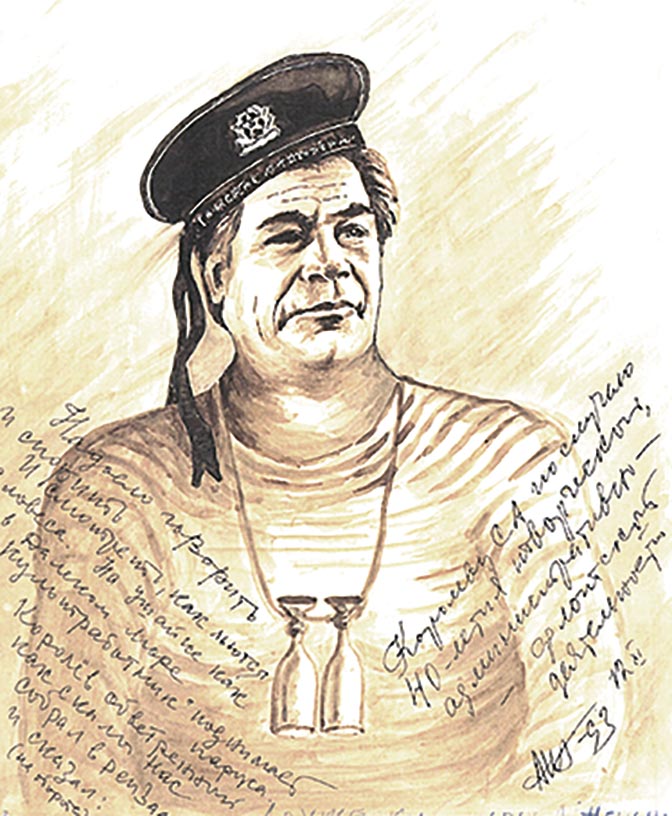

«Живой экспонат театрального музея», — в шутку называл себя Сергей Александрович. Он действительно легенда театрального Томска. Заслуженный работник культуры РСФСР, бессменный заведующий музыкальной частью Театра драмы на протяжении многих лет, композитор, герой Великой Отечественной войны, кавалер многих орденов и медалей – Королёв был необычайно ярким и талантливым человеком.

О его душевной широте писала в 2006 году тогдашний завлит Томской драмы Мария Марковна Смирнова: «В его маленьком кабинете на втором этаже всегда кипела жизнь, толпились артисты и музыканты, всех были рады напоить чаем и кофе. Дядя Серёжа не просто любил угощать своих гостей, каждое утро в киоске у театра он покупал мороженое для вахтёров. Такую завёл традицию».

И говорили о нём 25 октября с необычайной теплотой и искренностью. Казалось, у каждого, кто был знаком с Сергеем Александровичем, есть в запасе яркая история с ним связанная. И не одна. Каждый делился каким-то личным воспоминанием, из которых складывалась картина удивительной и прекрасной жизни.

– Это была распахнутая навстречу любому человеку душа, – так, вспоминая Королёва, сформулировала ощущения всех присутствующих театральный критик, доктор филологический наук, профессор Валентина Егоровна Головчинер.

Сергей Александрович сочинил музыку к огромному количеству спектаклей, и многие его песни, как, например, «Роща моя золотая…», «Живая память», «Женщины стоят на берегу», стали популярными далеко за пределами театра. И, конечно же, 25 октября эти песни звучали со сцены.

А у присутствующих была возможность вновь услышать необычайно выразительный голос Сергея Королёва.

«По сибирской реке в непогоду увозили мужчин на войну. Какое же это было трагическое событие, когда на катерах, паузках, баржах на войну отправлялись самые сильные, самые красивые, самые крепкие мужики Сибири. А на берегу оставались женщины, старики и дети, забредавшие в воду по щиколотку, по колено вслед уходящим судам, провожая отцов, мужей, братьев на войну. Многих из них провожавшие никогда не увидят. Теплые, задушевные стихи на эту тему написал Саша Соловьев, наш известный поэт. И вот звучит песня “Женщины стоят на берегу”, исполняет песню прославленный коллектив области, театр фольклорной песни «Разноцветье» под руководством заслуженного работника культуры России Галины Дробышевской», — так в видеозаписи представил Королёв одно из своих произведений.

Народная артистка России Людмила Травкина исполнила романс «Мама, я не плачу».

– Когда я услышала романс «Мама», то сразу же в него влюбилась и поняла, что это мой романс, – вспоминает Людмила Фёдоровна, – Я испытываю огромное уважение к человеку, который посвятил всего себя большому искусству. Низкий поклон Сергею Александровичу.

Прозвище «Маэстро Королини» Сергей Александрович получил в те времена, когда у Томского театра драмы был свой оркестр. Вспоминали и деятельность этого оркестра, и уникальный творческий дуэт Королёва с актёром Владимиром Семёновым. Артисты объездили с концертами всю Томскую область, включая самые маленькие посёлки.

– Не было ни одного предприятия в городе, не было ни одного уголка в области, где бы ни ступала нога этих двух артистов. Ансамбль был удивительный. Они играли любую музыку, играли виртуозно, причем импровизировали. Их знали везде. Приезда этого дуэта ждали с нетерпением, – рассказывает народный артист РФ, известный томский музыкант Сергей Зеленкин.

Строгость, внутренний стержень, умение заражать, азарт во всём – такие качества маэстро вспоминала народная артистка РФ Валентина Бекетова.

– Прикосновение к этому поколению для меня становится всё дороже и дороже. В них было то, что сейчас утрачивается. По разным причинам, но утрачивается. Это идея служения театру, служения собственному предназначению, – отметила Валентина Алексеевна.

Вспоминать о Королёве можно бесконечно долго. Он был настолько ярким, что оставил след в душе каждого, кого с ним сводила жизнь. И мы с огромным чувством благодарности храним память об этом удивительном человеке, который так много сделал для искусства, для театра, для Томска, для России.

Автор: Наталья Бабенко

Фото из архива Томского театра драмы