Вакцинация – основной способ обезопаситься от бешенства

Недавно информационные агентства распространили информацию о том, что в стране выявлены отдельные случаи заболевания бешенством среди животных. Не минула эта беда и наш регион. О том, какие проводятся мероприятия, направленные на ликвидацию очагов бешенства на территории Томской области, мы решили поговорить с заместителем председателя комитета организации ветеринарной деятельности департамента ветеринарии Томской области Иваном Егоровым.

Кузбасс – надёжные соседи

– Иван Владимирович, расскажите, пожалуйста, о том, какова сейчас ситуация с бешенством животных на территории России и в нашем регионе? Кто здесь самый благополучный из сибирских соседей?

– Действительно, на сегодняшний момент случаи бешенства среди животных фиксируются как в европейской части нашей страны, так и в Сибирском федеральном округе. Как сообщает газета «Известия», с начала 2024 года уже в 27 регионах России введён карантинный режим из-за ситуации с бешенством животных: в Смоленской, Свердловской, Самарской, Воронежской, Челябинской, Тамбовской, Тюменской, Курганской, Омской областях, в Алтайском и Красноярском краях, а также в Республике Мордовия и в Ненецком автономном округе и других. Статистика, которую мы ведем уже не один год, демонстрирует нам, что на территории у наших ближайших соседей с этим заболеванием тоже не всё благополучно. В 2023 году в Новосибирской области среди животных зарегистрировано 25 случаев заражения бешенством, в Красноярском крае – 24, в Алтайском крае -13. Самым благополучным регионом в Сибирском федеральном округе является Кузбасс. В нашем регионе в прошлом году зарегистрировано 7 очагов бешенства, для Томской области это немного.

Уже 3 случая заражения бешенством животных зарегистрировано с начала года в нашем регионе.

Все очаги бешенства в регионе возникли на границе с Новосибирской областью, на территории которой фиксируется наибольшее количество таких очагов. Основной источник возбудителя, как правило, дикие лисы. Последние зимы были малоснежными, произошла миграция диких животных на наши территории. Всплеск заболеваемости бешенства среди лисиц ранней весной связан с гоном у этих животных, во время которого самцы наносят друг другу укусы и передают вирус. Вот вам и результат. В настоящее время у нас зарегистрировано два случая заражения собак и одной дикой лисы в Колпашевском районе. На территории эпизоотических очагов установлен карантин, который предполагает запрет на: лечение больных бешенством животных, ввоз и вывоз восприимчивых животных (за исключением вакцинированных против бешенства в течение 179 календарных дней до перемещения), снятие шкур с трупов, а также ограничивает проведение массовых мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных.

Новые жильцы

– Какие животные в основном подвержены бешенству?

– В большинстве выявленных случаев бешенству подвержены лисицы, которые являются природным резервуаром возбудителя. Но особо подчеркну, что от их укусов заражаются другие животные, например, крупный рогатый скот или собаки. Так, в 2013 году был зарегистрирован очаг бешенства с участием крупного рогатого скота в Томском районе. Кстати, до этого случая у нас в регионе фиксировался период относительного благополучия в плане бешенства животных, так и после него. Очаги заражения вновь появились только в 2018 году, когда зафиксировали заражение четырех диких лис, трех собак и одной головы крупного рогатого скота, затем в 2019 и 2022 годах было выделено по две диких лисы, инфицированных вирусом бешенства. А в прошлом году это были уже шесть диких лис и одна голова крупного рогатого скота.

В 2024 году большинство случаев заболевания зафиксировано среди лисиц – 48. Стоит отметить, что процесс заражения постепенно видоизменяется, в него вовлекаются и другие виды животных. Среди енотовидных собак и крупного рогатого скота специалистами выделено по шесть случаев бешенства, у мелкого рогатого скота – три, белок и песцов – по два случая. Например, случай с оленем на прошлой неделе зафиксировали в соседнем Ямало-Ненецком округе. Также, по одному факту инфицирования отмечено в популяциях волков, лосей и косуль. Особенно интересны в этом плане енотовидные собаки. Многие считают их пришлым видом. Но, как я уже упомянул, минувшая зима была мягкой и эти животные, мигрировав, прочно обосновались на новых территориях, в связи с чем могут представлять потенциальную опасность в качестве участников инфекционного процесса.

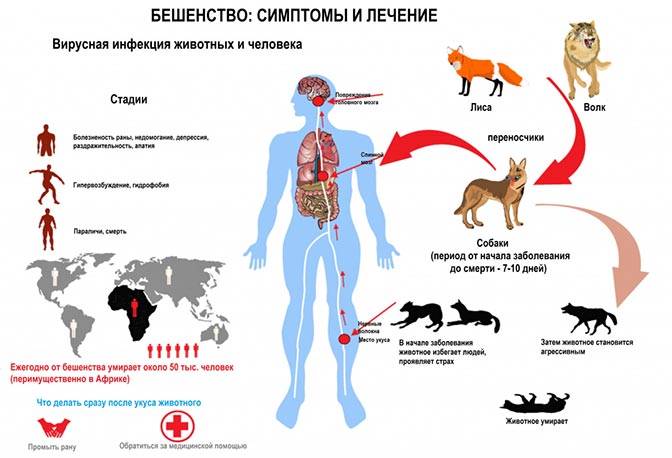

Данный вид инфекции гораздо опаснее, чем, кажется на первый непрофессиональный взгляд. Вообще, к нам регулярно поступает информация от Роспотребнадзора о том, что где-то животное покусало человека. При обращении с покусами специалисты медицинских служб ведут наблюдение за людьми. А ветеринарные специалисты наблюдают за изолированным животным в течение десяти дней. Обращаюсь к владельцам домашних животных – если вы обнаружили у своего питомца какое-то неестественное поведение, например, агрессивность, светобоязнь, водобоязнь, отвисание челюсти, шаткую походку, слюнотечение – не пытайтесь сами принимать какие-то лечебные меры. Бешенство у животных может иметь буйную и тихую формы. Также бешенство может проявляться дезориентацией, излишней ласковостью или, наоборот, отрешенностью. Последнее характерно для лис, при этом они заходят на территории населенных пунктов, частных подворий, где могут контактировать с домашними животными. Срочно вызывайте ветеринаров, сегодня они мобильны, приедут обязательно. К тому же, благодаря поддержке областной администрации, госветслужба ежегодно приобретает современное лабораторное оборудование. Так что анализ будет сделан оперативно и на высоком профессиональном уровне.

– Слышал, что для установления диагноза животное должно умерщвляться. Так ли это?

– Действительно, окончательный диагноз «бешенство» при жизни животного не ставится. С согласия владельца, животное, подозрительное в заболевании бешенством усыпляется, только после этого отбираются пробы для лабораторного исследования. При этом особое внимание уделяется исследованию тканей головного мозга. То есть вариантов вылечить зараженное животное – нет! Кроме того, если вокруг зараженного животного в непосредственной близости находятся другие восприимчивые к вирусу животные, они подлежат профилактической вакцинации. Как правило, это собаки, кошки, рогатый скот, лошади, свиньи. Далее вокруг эпизоотического очага определяется неблагополучный пункт, его радиус от 500 метров до трёх километров, в зависимости от географических особенностей и хозяйственных связей. Все восприимчивые к вирусу бешенства животные, находящиеся в неблагополучном пункте, тоже подвергаются вакцинации. Могу сказать, что на сегодня в регионе уже привито от бешенства около 15 тысяч сельхозживотных. Кроме того, на территории области содержится около 25 тысяч зарегистрированных собак и столько же кошек. За последние три года мы проделали значительную работу, использовав, в том числе и для их вакцинации, примерно 90 тысяч доз вакцины.

– А существуют ли меры профилактики от бешенства?

– Основная мера профилактики – это иммунизация животного. За ее сроками должен следить владелец. Это его прямая обязанность. Если владелец обратится в ветеринарную службу, он обязательно получит для своего питомца бесплатную вакцину, которая приобретается за счет средств федерального бюджета. Так же владельцы могут использовать и комплексные коммерческие вакцины, в их состав тоже входит компонент от бешенства. Животных необходимо вакцинировать планово – раз в год.

Профилактика бешенства среди людей может быть не только по факту укуса животным, но и проводится отдельным категориям граждан до контакта с потенциально опасным животным. Такая профилактика положена людям, находящимся в группах повышенного риска заражения бешенством. К ним относятся ветеринарные специалисты, работники зоопарков, научные сотрудники, работающие с вирусом в лаборатории. Чтобы минимизировать риск заражения бешенством, покусанному человеку необходимо промыть мыльным раствором места укусов (чем больше их количество, тем больше шансов заболеть), обработать их перекисью водорода и йодом. После следует немедленно обратиться к медикам и срочно пройти курс вакцинации против бешенства. Оно может не проявляться длительное время. В среднем через один-три месяца появляются симптомы, напоминающие острое респираторное заболевание: повышение температуры, недомогание, головная боль, нарушение аппетита и сна. Вскоре возникают приступы буйства, судороги, галлюцинации.

Не допустить фатальный исход – в наших руках!

Автор: Андрей Суров

Фото: Евгений Тамбовцев