Но крепкие духом и полные верой

Долго тянется время в ожидании наших мужчин с фронта. А если их нет на связи, то такие дни, недели, а иногда и месяцы кажутся вечностью. И нет предела счастью, когда вдруг раздаётся телефонный звонок, а из трубки звучит родной голос: «Всё нормально…». Хотя ясно, что за этим «нормально» скрыт целый мир. Другой мир, который нам не понять и не прочувствовать, как не старайся…

Возрождение из пепла

Наша поездка в ДНР уже далеко не первая. Едем повидать своих мужчин: мужа и отца, крестного батю, дядьку и ещё многих тех, кто за эти годы уже стал родным. Самолётом, поездом, автобусом, на автомобиле… И мы под Донецком, в Макеевке. Ещё последний рывок – и вот оно, место назначения, где нам с сыном Виктором дозволено немного погостить – город Ясиноватая, что в нескольких километрах от Авдеевки.

Год назад здесь царила разруха. Вместо дорог сплошные ямы да ухабы от постоянных обстрелов. Торчащие в полях «зубы дракона», придающие чёткое очертание городу, до сих пор используются в качестве оборонительного рубежа. Обожжённые многоэтажки в пробоинах, полуразрушенные, мрачно «смотрели» зеницами затянутых плёнкой или забитых фанерой оконных проёмов. А вечером в городе стояла почти полная темнота: мало кто осмеливался включать свет, чтобы не привлечь какой-нибудь снаряд. Только иногда по комнатам «танцевало» тусклое пламя свечи.

Сегодня жизнь здесь налаживается. Ясиноватую взялся помочь отстраивать Челябинск. И вот мы уже катим по свеженькому асфальту, где ещё вчера были чуть ли не танковые колеи. Отремонтирована площадь Победы, куда любили бить укрофашисты, целясь в легендарный Т-34, гордо возвышающийся на постаменте. Обновлённые фасады зданий, практически везде вставлены стеклопакеты, отреставрированы искорёженные балконы. Частный сектор утопает в цветах, в огромном количестве роз. Люди неспешно прогуливаются по аллеям, машины заполнили некогда пустынные дороги. И, казалось, всё, война отступила… Пока не стемнело.

Вечереет рано, в восемь уже не видно ни зги. И вот они, первые «маячки», кричащие о том, что фронт всё-таки близко. Дома содрогаются от грохота, машины во дворах

верещат «сигналками». Это где-то прорываются в город ракеты и БПЛА, но их вовремя перехватывают наши ПВО или сбивают зенитки. А те дроны, которые все же просачиваются через оборонительные кордоны, ждут наши меткие снайперы, встречая их ружьями, «мосинками» или на крайний случай автоматами. Особенно шумно на праздники, в том числе и православные: щедро враг угощает мирных жителей очередной порцией смертоносных «фейерверков». Тихими считаются ночи с пролетающими над районом 2-3 дронами или БПЛА. Это противное жужжание не спутаешь ни с чем.

Ночь. Позволяем себе посидеть на кухне у открытого окна, отдыхая от дневной жары. Громко ухают фазаны, которые важно вышагивают по местным газонам. Забываемся, не выключили свет, и вот уже пронизывает слух металлическое «З-з-з-з-з-з-з». Пронесло. Дрон ушёл дальше. Судя по тому, что поблизости не было слышно хлопка – орудовал разведчик. Но на следующий день неподалёку, в районе школы, все же прогремел взрыв. На место уже мчались пожарные машины. В магазине бурно обсуждали, что же прилетело: мина с «Бабы Яги» или дальнобойный «Хаймерс»? К счастью, на этот раз обошлось без жертв, огонь быстро потушили. Немного погодя осколки и вывороченные комья асфальта с землёй убрали под метёлку, и люди, наведя порядок, как ни в чем ни бывало, разошлись по своим делам. О происшествии безмолвно напоминали лишь стоящие во дворе пара посечённых машин с выбитыми стёклами да выбоина в старом дорожном покрытии.

Здесь это обыденность. Даже местные каналы постоянно вещают, как вести себя при ракетной или дроновой опасности, где и как прятаться и куда звонить в случае пожара или завала. Дикторами выступают дети – чтоб информация была доступнее для таких же, как они. Местные СМИ, кстати, пронизаны патриотизмом. На телевидении очень много документальных исторических передач, транслируются советские фильмы о Великой Отечественной войне, и часто проводится параллель с СВО.

Земляки в строю

Довелось повстречаться в Ясиноватой и с земляками. Батуринец Степан Корженевский и асиновец Евгений Гаврилов собирались заходить на позиции. Мобилизованный Максим Агузанов, уже дважды раненый (слава Богу, ранения лёгкие) должен был в очередной раз лечь в госпиталь, а пока угощал нас отменным домашним ужином. В Ясиноватой все трое задержались потому, что проходили врачебную воинскую комиссию после ранений и обнаружения заболеваний. О снайпере-дронобое Степане «Хаски» мы уже рассказывали в «Томских новостях». Немногим позже него (в марте 2024 года) прибыл в зону СВО Гаврилов (позывной «Шанхай»). Пошёл сюда за старшим двоюродным братом, говорит, стыдно ему в глаза смотреть было, когда тот в отпуск на побывку приходил. Напросился к брату в 1454 мотострелковый полк. На тот момент бойцы только освободили и зачистили Авдеевку и двигали неприятеля дальше. Раньше Евгений не служил, и практически не имел навыков обращения с оружием. Но он быстро втянулся в боевую работу, и уже меньше, чем через месяц отправился в составе небольшой группы на первое задание. До Авдеевки довезла «Газель», дальше – пешком до «ноля» (передовые позиции линии боевого соприкосновения) на охрану только что отвоёванных рубежей.

– По Авдеевке проходить было жутко, часто прятались от дронов, – делится «Шанхай». – Запрыгнем от «птички» в развалины, а там… почерневшие, разбухшие или мумифицированные тела в истлевшей форме ВСУшников. Затаившись, приходится лежать с ними бок о бок по нескольку часов.

Добравшись до места, расположились в окопах. Иногда было затишье, в это время парни оборудовали новые позиции. В мае 2024-го, находясь с сослуживцем на задании недалеко от Желанного, их атаковали дроны. Евгению Гаврилову, отстреливаясь с автомата, удалось сбить одну «птицу». Но другой дрон все же успел сбросить взрывное устройство, вследствие чего «Шанхай» получил ранение. После непродолжительного лечения в госпитале рядовой Гаврилов вернулся в строй, отказавшись от реабилитации. И снова окопы, стрельба, взрывы…

Один из заходов на позиции зимой был для Гаврилова самым тяжёлым. До пункта назначения нужно было добираться пешком километров 20. Ближе машинам не давали подъехать «птички». Кое-как в полном обмундировании, где бегом, где ползком, добирались до перевалочного пункта. Но начался сильный артобстрел, от которого вдвоём укрылись в маленькой землянке. И выбраться из неё получилось не скоро…

– Бессчётное множество дронов и БПЛА над полем, всё давно выжжено снарядами, – волнуясь, вспоминает Евгений. – Плюс здесь постоянно «паслась» «Баба Яга». Это ежеминутное ожидание смерти, опасности, что тебя вычислили и вот-вот рванёт, не притуплялось ни на секунду. Хорошо ещё, связь сумели наладить по рации. Знали, когда нам парни могут доставить раз в два-три дня, сбросив с коптера банку тушёнки или полулитровую бутылочку воды. И весь рацион на пару дней. В лучшем случае. Да землянка была настолько тесной, что встать можно было только вполовину согнувшись. И пронизывающий холод… Зажечь окопную свечу – значит быть обнаруженным, а это смерть. Но радовались, когда выпадал снег (нынче зимой его было совсем мало). Тогда ночью, в редкие минуты затишья, можно было высунуть наружу руку и зачерпнуть ладонью целую горсть снега, чтобы хоть губы смочить…

Так с напарником мы отшельничали почти два месяца, пока не появилась небольшая возможность выйти из укрытия. И снова проблема: ноги в полусогнутом состоянии и постоянном холоде атрофировались так, что, думал, и ста метров не дойду. Как проползли эти десятки километров – до сих пор не пойму. Вот что значит желание жить!

Впрочем, два месяца на позициях – ещё не самый долгий срок. Встретились у местной больницы с мобилизованными батальона из ХМАО «Арчи» и «Цыганом». Они не могли выйти из-под огня семь месяцев. А их товарищ «Рыжий», находившийся на соседней позиции, один продержался девять месяцев… среди погибших сослуживцев, которых он сложил в закутке окопа. Когда «Рыжий» вернулся, его не узнавал никто. Грузный молодой парень превратился в тощего измождённого старика…

Крепче брони

В последнее время враг активизировался. Сегодня 1454 полк в составе 114-й гвардейской бригады ДНР ведёт тяжёлые бои на подступах к Красноармейску (Покровску). В Ясиноватой – относительный тыл, где ведут работу и занимаются обеспечением полка солдаты, которые в силу физических возможностей, ранений и увечий уже не могут полноценно воевать. Бумажная волокита (без неё никуда, порядок должен быть везде) возложена, в том числе, на нашего хорошего товарища «Лёву» из Кургана. В 2023-м он с нашими земляками-асиновцами подорвался на мине и лишился одной ноги и половины пятки на другой. Но списываться не стал, и теперь трудиться ему приходится круглосуточно. На сон может урвать часа четыре, или подремать минут 20. Время от времени снимает и поправляет неуклюжий протез, раскрашенный в цвета «триколора», кусая губы. Но своей слабости он никогда не показывает, всегда на людях бодр и энергичен.

Его земляк «Леший», в прошлом участник боев в Сирии, разведчик, после вырезанной опухоли из лёгких, тоже на более или менее мирной должности. «Леший» – инструктор в тренировочном лагере новобранцев-контрактников. Кстати, сюда мы слёзно напросились поработать вместе с прибывшим пополнением.

Забираем инструктора с места отдыха. Выходит из бункера весь мокрый. Оказалось, чтобы после операции не потерять физическую форму, в его графике ежедневные пробежки и занятия со штангой. А вот и она, самодельная – к железной трубе с каждой стороны приварены по три штампованных колёсных диска, всего весом 70 кг.

К полигону, что под Авдеевкой, мчим на автомобиле. Вечереет. Я за рулём, штурманом – «Леший». Скорость высокая, так как трасса периодически простреливается. Уходим в лесополосу. По обочинам просёлочной дороги поеденные ржавчиной остовы разбитых машин-внедорожников. «Только не цепляй обочину, – предупреждает «Леший», – в траве повсюду мины». Преодолев с пяток километров, бросаем авто под деревьями. По периметру полигона замаскированные снайперы с ружьями на случай дроновой атаки. Инструктор рассказывает, как обращаться с оружием, технические характеристики каждого. Сегодня работали «двойками» (в паре с другим бойцом). В арсенале для стрельбы по мишеням автомат, пулемёт Калашникова, РПГ (ручной гранатомёт). А также, отрабатывая штурм здания, бросали гранаты РГД-шки (чеки-колечки оставила на память).

После такой полуторачасовой тренировки адреналин зашкаливает, трясутся руки. И конечно для меня это была имитация боя. Стрельба с пулемёта только в положении «лёжа» и «с колена», потому что на весу эти почти 12 кг, да ещё с крепкой отдачей, не удержала бы. Каждый шаг – подсказка. И никакого противника. Как в «зарницу» поиграла, только оружие всё боевое.

Поняла смысл известной фразы «война – дело молодых». Ведь чтобы пережить даже короткий бой, требуется отличная физическая подготовка, моментальность мышления, большая скорость реакции и ещё много качеств, которые с возрастом притупляются. Не представляю, как наши парни воюют сутками, месяцами, годами… Это за пределами человеческих возможностей! Даже роботы за такой срок выходят из строя. Только русские солдаты крепче брони и стали. Духом, мужеством, отвагой…

В мире и согласии

Но не только на поле боя отличаются смелостью и отвагой наши ребята. Они всегда отзывчивы и внимательны к местным жителям, никогда не отказывают в помощи. В свободное время помогли восстанавливать одну из местных школ, монтируя водопроводные трубы и электропроводку. Продуктами из гуманитарной помощи, которую регулярно получают от земляков, бойцы делятся с пенсионерами и многодетными семьями. На праздники парни скидываются, ребятню балуют подарками. И у местных мальчишек и девчонок уже стало доброй традицией встречать и провожать военные машины, становясь по стойке «смирно!», отдавая честь и махая вслед ручонками.

Проезжая мимо коммунального предприятия заметили на крыше одного из боксов наших парней. Те махали руками, чтобы остановить машину. Оказывается, местные работники, когда начали чинить здание, пострадавшее от обстрелов, обнаружили на крыше неразорвавшиеся 122-миллиметровые снаряды от реактивной системы «Град». Достать и обезвредить боеприпасы попросили наших военных. Для аккуратного спуска потребовалась дополнительные тросы. Вот и останавливали знакомых автомобилистов. Снаряды аккуратно спустили на верёвках.

А неделей ранее сельхозработники ломали голову, как обезвредить упавшую «Бабу Ягу» с неразорвавшимся взрывным устройством. Сложность состояла в том, что взрыв мог произойти от любого приближения металлического предмета. Да ещё укронацисты придумали такие капсулы, которые при детонировании заливают все в радиусе пары метров горючей жидкостью, которая плавит даже железо. Именно эту «бабку» с гремучей смесью и чувствительным запалом не брался никто ликвидировать. А при простом уничтожении была опасность возникновения природного пожара (жара высушивала посевы). Добровольцем обезвредить «старуху» вызвался наш знакомый «Леший». Раздевшись почти до трусов, чтобы не спровоцировать взрыв какой-нибудь металлической кнопкой на одежде, он, спустя с десяток минут, «обеззубил» эту машину смерти.

Думал ли Алексей, что одно неправильное движение может привести к гибели? Уже нет. Со временем, когда долго находишься в условиях войны, страх исчезает. А это не всегда хорошо. С одной стороны твой разум становится холоден и действия чёткими, а с другой – ты уже часто пренебрегаешь правилами безопасности, уверовал в свою удачу и не осознаешь, что эта капризная дама может отвернуться в любой момент.

– Боялся? – спрашиваю я.

– Да, – улыбается Алексей. – Но только того, что «Удав» (позывной комбата, – прим. авт.) узнает. Влетело бы сильно, под горячую руку мог бы и тростью вдоль хребта огреть. Комбат запрещает рисковать собой вне поля боя. Изо всех сил старается нас, солдат, уберечь. Хотя сам, мы все уверены, поступил бы точно так же.

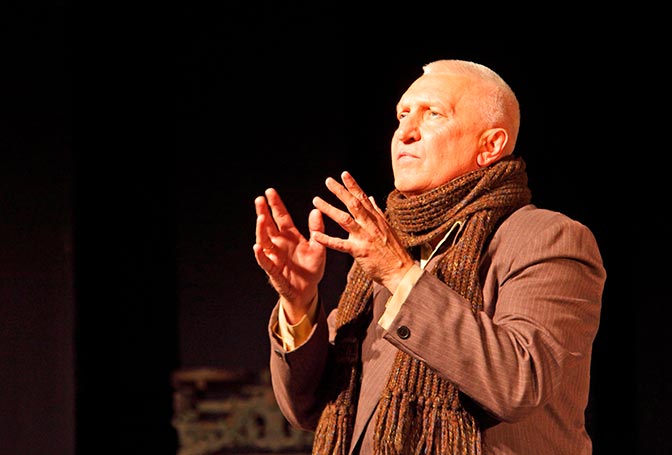

Командир 1 мотострелкового батальона – отдельная история. Знакомы с ним заочно давно, больше из рассказов его же бойцов. Все, как один, твердят: комбатя (так называют его ребята) строг, требователен и порой резок, но справедлив. Ест со своими солдатами из одного котла, с ними же в окопах, несмотря на то, что больные ноги и передвигается с тростью. Но физически ещё силён и вынослив – участник войны в Афганистане, конфликтов в Таджикистане, Чечне и даже в ополчении Донбасса в 2014 году.

– Это человек-война, – соглашаются сослуживцы. – Офицер, воспитанный советской эпохой, на первое место ставит служение Родине. А Родина – это вся Россия, в том числе и Донбасс!

Надо сказать, что ему под стать и солдаты, они равняются на командира. Стойкие оловянные солдатики, которые даже на одной ноге идут вперёд и отважно прыгают в огонь.

Четвёртый год войны… Они устали. Они измождены. Но по-прежнему крепки духом, полны верой, что Победа обязательно будет за нами!

Автор: Алёна Меренкова

Фото автора