Молодые исследователи Томска сошлись в битве интеллектуалов

Ринг на сцене кафе, подача научной проблемы в виде стендапа или вокал во время презентации. Как вам такие фишки в битве интеллектуалов? И вообще, возможен ли столь несерьезный подход к тематике прикладных и фундаментальных исследований? Оказывается, еще как возможен, что и доказали недавние финалисты «Science Slam Томск» в одном из модных городских кафе.

Желающих лицезреть подобное шоу было столь велико, что всем не хватило места за столиками, публике пришлось сидеть на балконе и на ступеньках лестниц. Болельщики – от школьников до уважаемых профессоров – с интересом внимали шестерке отважных спикеров – три девушки и три парня сошлись на научном ринге.

Живой батл

Выход мероприятия в офлайн можно смело считать долгожданным событием не только для зрителей, но и для организаторов. Например, в 2019-м им удалось провести Science Slam с участием гостей из Германии – родоначальников научного ринга.

– Мы, конечно, хотели бы пригласить как можно больше людей, которые, во‑первых, уже соскучились по таким мероприятиям, а во‑вторых, потому что любим этот формат и верим, что он интересен и даже полезен всем. В этом году мы проводим классический городской турнир, – поясняет член правления ассоциации «Science Slam Россия» Анна Ильина. – У нас шесть участников с абсолютно разными темами, и так совпало, что сегодня выступят два гуманитария, два представителя естественного направления и два – технического.

Для остальной любопытствующей публики была организована онлайн-трансляция в соцсети «ВКонтакте» в официальной группе «Science Slam Томск».

О науке за десять минут

По традиции соревнования Science Slam проходят на площадке ночного клуба или бара. Суть мероприятия состоит в том, чтобы за 10 минут в неформальной обстановке познакомить неподготовленную аудиторию с интересными работами ученых томских вузов и НИИ. Предварительно каждый из шести финалистов прошел специальную подготовку по методике научной коммуникации. Для них были организованы мастер-классы по технике презентации, актерскому мастерству и технике речи. А победитель определялся зрителями по силе аплодисментов за выступление.

Пока вечерняя публика наслаждалась живой музыкой кавер-группы Rytmix из томского Академгородка, участники научного слэма собирались с духом, чтобы с улыбкой на лице, раскованно и непринужденно ступить на сцену.

Самый взрослый из финалистов, Павел Зорин, работает заместителем директора по информационным технологиям Центра сервисного обслуживания и впервые выступает на соревнованиях молодых ученых. Свой нескучный доклад Павел назвал «Осторожно, калории!». Именно на двусмысленном значении слова «калории» он и построил свое выступление. Его цель – поделиться информацией о том, как дома считают калории и зачем нужны теплосчетчики.

– Я буду говорить о том, что все мы движемся в сторону цифровизации: данные теплосчетчиков – это те цифры, которые можно обработать и найти определенные закономерности. Уверен, они будут полезны всем нам, жителям многоквартирных домов, – заявляет Павел Зорин.

А открыл долгожданный вечер специальный гость мероприятия – победитель «Science Slam Томск – 2019» заведующий лабораторией механико-математического факультета ТГУ Денис Касымов. Он рассказал о том, как на основе расчетов можно предотвращать всевозможные пожары. Молодой ученый задал высокую планку и нужный градус вечернему мероприятию.

– Я занимаюсь популяризацией науки с 2015 года и пришла на научно-популярное шоу, чтобы рассказать, как изучала научно-популярное шоу: фух, я это сказала, – призналась довольная собою сотрудница СибГМУ Кристина Быкова.

Именно эта миниатюрная финалистка в маленьком черном платье первой ступила на ринг-сцену.

Примерно за три часа публика смогла узнать очень многое. Об утерянных садах и парках старого Томска рассказала аспирантка ТГАСУ Эльнура Мамедова. О влиянии туристов на заповедники поведал магистрант ТГУ Алексей Редникин. А магистрант ТГУ Ульяна Матюшенко представила гендерную репрезентацию героинь в видеоиграх.

Для всех выступающих подобная форма нескучного доклада позволила в неформальной форме презентовать собственные исследования, а для зрителей, пусть и неглубоко, но все-таки окунуться в интересный мир науки.

Здесь же докладчики награждали презентами зрителей за лучший вопрос, который они им задавали.

Science Slam – проект популяризации науки, придуманный немцем Грегором Бьюнингом в 2010 году. Представляет собой серию научных лекций, которые читают молодые ученые.

Аплодисменты, аплодисменты…

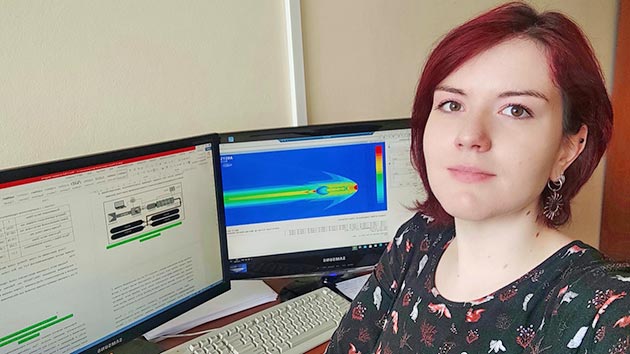

В итоге победителем «Science Slam Томск – 2021» стал младший научный сотрудник ИФПМ СО РАН Александр Еремин. Его доклад назывался, на первый взгляд, вполне себе заурядно – «Разбор полетов», но в выступлении обаятельного ученого было столько импровизации, куража и, самое главное, глубокого исследования на весьма актуальную тему, что уже на середине презентации лично мы уже знали – голосуем именно за него.

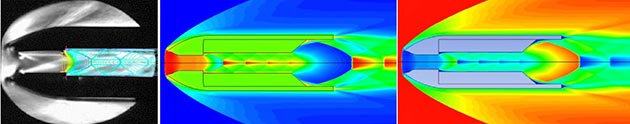

Свой доклад Александр начал с интриги – выноса на сцену черного ящика под знакомую мелодию из популярной телеигры «Что? Где? Когда?». Черный кусок синтетического материала пошел по рукам зрителей. А в это время молодой исследователь подробно рассказывал о нанокомпозитах из углепластика, используемых в авиастроении. Вместе с коллегами своего института Александр Еремин решает сложную задачу по улучшению структуры и свойств композита, который в следующие десятилетия может заменить алюминий при строительстве самолетов.

По традиции, принятой на слэмах, победителя определяли с помощью силы аплодисментов публики. Шумомером замерялся максимальный уровень и громкость зрительских ладошек по каждой кандидатуре. В результате по накалу и продолжительности аплодисментов абсолютным победителем стал Александр Еремин. Почетный приз – боксерские перчатки – ему вручила Анна Ильина. Но сначала она поблагодарила всех участников за серьезную подготовку, за преодоление себя, легкость, открытость выступлений перед публикой.

В ответном слове победитель был краток.

– Помните, что наука – это очень интересно: любите науку, читайте про науку, занимайтесь наукой, – посоветовал под нестареющий мировой хит британской рок-группы Queen «We Are The Champions» Александр Еремин.

Ему, как начинающему ученому, очень важно не только глубоко погружаться в исследовательскую работу, но и уметь грамотно ее представлять. В научном сообществе это ох как необходимо. Вот почему он решил испытать себя на научном ринге.

– Когда ты приезжаешь на научную конференцию, тебе предстоит передать смысл твоего исследования и сделать это качественно, чтобы заинтересовать коллег, – поясняет победитель. – Так что Science Slam – это полезный навык для того, чтобы рассказать о своем исследовании людям, совсем далеким от научной среды.

Хотя, считает Александр, современная наука намного ближе, чем думают обыватели.

Разрешено все, кроме заумных терминов!

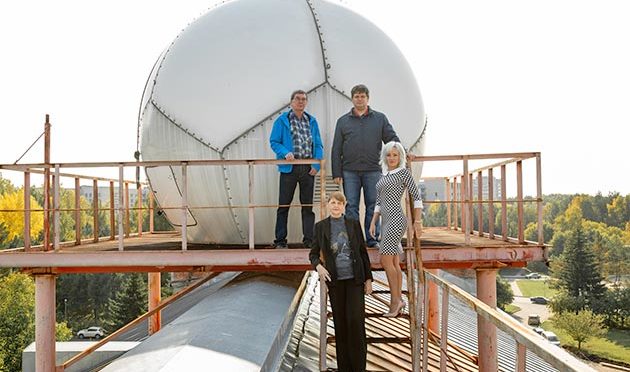

Первые подобные соревнования состоялись в студенческом Томске в 2013 году в рамках форума INNOVUS. В копилке томских ученых – участие и победы на слэмах всероссийского и международного уровня. Нынче соревнования молодых ученых Science Slam состоялись при поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества. Среди организаторов мероприятия – эксперт управления научной деятельности ТГАСУ Инга Прищепа и член попечительского совета ассоциации «Science Slam Россия» Ксения Никитчук.

По словам Анны Ильиной, за последнее время в Томске сформировалось мощное слэм-сообщество. Результатом прокачки томских слэмеров стало открытие Школы нескучного доклада, которая распахнула свои двери почти пять лет назад. На ее базе слэмеры учат, как сделать выступление на научную тему нескучным и понятным. Для этого они разработали программу трехступенчатого тренинга, рассчитанную на студентов и аспирантов. Но, к удивлению и участников, и организаторов, программа стала пользоваться широким спросом и у других слоев общества. Слэмеров стали приглашать проводить тренинги для школьников, учителей и даже сотрудников крупных нефтегазовых предприятий. Причина – в растущей потребности навыков научной коммуникации.

А финалом очередного Science Slam стало традиционное селфи с залом. Мы же пошли переваривать информацию об услышанном и искать следы бывшего гороховского сада за стенами Дома офицеров…

Автор: Татьяна Абрамова

Фото: Евгений Тамбовцев