золотые руки томских хирургов

Врачи – третья профессиональная категория, самых авторитетных людей которой «ТН» представляют в проекте «Высшая лига». И ни в одной из двух предыдущих («Бизнес» и «Наука») не было столь безусловного лидера, каким в медицинском сообществе является профессор Георгий Дамбаев. Из более чем 90 опрошенных практикующих врачей Георгия Цыреновича называл примерно каждый четвертый.

Второе наблюдение: подавляющее большинство из итогового топ-списка – хирурги. Такую же специализацию имеют все неоднократно упоминавшиеся томскими экспертами врачи из районов области – Юрий Ключников (Парабель), Виктор Нестеров (Кривошеино). Они же – наиболее яркие, на взгляд медицинского сообщества, представители муниципальных лечебных учреждений: Владимир Попов и Павел Савченко (городская больница скорой медицинской помощи), Александр Помыткин и Игорь Клиновицкий (городская больница № 3), Виталий Лазарев (МСЧ «Строитель»).

– Во-первых, в Томске исторически сложилась блестящая хирургическая школа – кардиохирургия, которая пошла от профессора Пекарского, общехирургическая школа, яркие представители которой – Борис Альперович, Георгий Дамбаев, Георгий Жерлов, – так заведующий отделением 3-й горбольницы Игорь Клиновицкий объясняет известность хирургов. – Во-вторых, еще римский философ и врач Корнелий говорил: «Действие хирургии среди разделов медицины самое очевидное». Успехи хирургов гораздо заметнее, как и поражения…

Впрочем, среди финалистов – и блестящие педиатры, гинекологи, эндокринологи, урологи, терапевты.

– Лучшим обязательно свойственны два рода качеств, – говорит заведующий клиникой общей хирургии СибГМУ Олег Попов. – Человеческие – доброта, человеколюбие, отзывчивость. Профессиональные – способность мыслить по-врачебному, помогать по-врачебному, жертвовать многим, отдавать себя.

В расширенном списке самых авторитетных медиков оказалось 30 фамилий, непопадание кого-то в финалисты может быть просто погрешностью в опросе (да и невозможно опросить всех врачей всех больниц). Однако мы уверены, что персоны из шорт-листа ни у кого из медицинской среды не вызовут вопросов. У их пациентов – тем более.

Елена ТАЙЛАШЕВА, журналист «ТН», координатор проекта

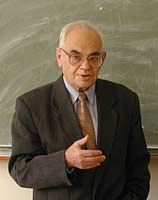

Ювелир

Профессор Георгий Дамбаев уникален и как хирург, и как ученый, и как изобретатель

«Находится в вечном поиске, стремится вперед, новатор, рационализатор, изобретатель, большой ученый. Делает ювелирные операции», – так описывают Георгия Дамбаева коллеги. «Суперврач!» – резюмирует ректор СибГМУ Вячеслав Новицкий.

От самого же Георгия Цыреновича редко услышишь слово «я» – рассказывая об изобретениях, сделавших фамилию Дамбаева всемирно известной в медицинских кругах, он всегда говорит «мы». У возглавляемой им кафедры госпитальной хирургии СибГМУ больше сотни ноу-хау – принципиально новых методик операций и медицинских приборов.

Впереди планеты всей

Названия новых операций, предложенных Георгием Дамбаевым и его коллективом, – резекция кардиального отдела желудка, новый метод панкреатодуоденальной резекции, новый способ создания арефлюксных анастомозов и т.д. – ничего не скажут обывателю. Но для пациентов всегда означают спасение, шанс на нормальную жизнь.

– Все оперируем по-своему, – с гордостью говорит Георгий Дамбаев. – В желудочной хирургии мы имеем мировой приоритет: то, что изобретено здесь, используется потом во всем мире. Потому что наши методики не дают осложнений.

В иных случаях вообще обходятся без хирургического вмешательства.

– Абсцессы, гангрены легких у нас почти не оперируются – излечиваем их консервативно. Например, при легочных воспалениях в лимфатическую систему вводятся лекарственные препараты и непосредственно в легких их концентрация доводится до максимальной. Сейчас эта практика распространяется на Санкт-Петербург и Москву.

У самого профессора Дамбаева от операций свободен только один день в неделю.

Наука и техника

Первую ученую степень выпускник Читинского мединститута Георгий Дамбаев получил в 1973 году.

– По сути, кандидатскую я сделал в деревне, – улыбается он. – 12 лет отдал практической медицине. После спецординатуры в Томском мединституте вернулся в Читинскую область, занимался электрической стимуляцией органов пищеварительного тракта. Разработал специальные датчики – их глотаешь, они записывают сокращения пищевода, желудка. Потом проводишь электростимуляцию и смотришь, как изменились характеристики. Мой учитель, томский профессор Сергей Петрович Ходкевич, для этих целей покупал аппарат в полстола, назывался «универсальный электростимулятор». А это современный аналог…

Георгий Цыренович достает из ящика стола «кремлевскую таблетку» – на вид как обычная капсула мультивитаминов.

– Создана профессором Агафонниковым из ТУСУРа и опробована нами в клинической практике. Работает по принципу эндогенного ионофореза: на поверхность наносятся ионы, например кальция (для людей с больными суставами), цинка, хрома или меди (для диабетиков), таблетка проглатывается. И идет мгновенное поступление микроэлементов в организм со 100%-й усвояемостью.

– А вот на это мы сейчас получаем разрешение на серийное производство, – Георгий Дамбаев демонстрирует аппарат с несколькими трубками, по размеру похожими на зонд для дуоденального зондирования. – С помощью такого прибора (его будет выпускать фирма «Дюны») мы воздействуем на органы брюшной полости ультразвуком и озоном, что позволяет отказаться от антибиотиков. Это важно сегодня… Люди употребляют слишком много алкоголя, поэтому на первое место по распространенности выходит панкреатит – воспаление поджелудочной железы. А санация брюшной полости при гнойных заболеваниях – бич хирургии.

Наноорганы

Больше 20 лет коллективом Дамбаева ведется создание биосовместимых имплантатов, обладающих памятью формы. Они используются при операциях на легких, сосудах, печени и поджелудочной железе. Материал адаптирован к человеческим тканям, поэтому при пересадке на место пораженного участка отторжений не возникает. Руководства по применению имплантатов с памятью формы переводятся даже на английский язык.

– Сейчас совместно с НИИ медицинских материалов, который возглавляет Виктор Гюнтер, ведем эксперимент по искусственному выращиванию внутренних органов, – рассказывает Дамбаев. – Берем материал с памятью формы, придаем форму того или иного органа, пересаживаем на него соответствующие клетки, и они начинают расти.

Также внедряем методики замещения костной ткани с использованием наноструктурного пористого никелида титана.

Георгий Цыренович показывает сетчатую трубку:

– Это, например, искусственный пищевод, мы используем его при реконструктивных операциях у онкологических больных. Когда сталкиваешься с ситуациями, в которых медицина пока бессильна, хочется расширить границы возможного: без тех же имплантатов с памятью формы многих пациентов мы просто не смогли бы спасти…

СПРАВКА ТН

Георгий Дамбаев родился 18 июня 1942 года в бурятском селе Холой. В 1965-м окончил Читинский мединститут, в 1971-м – клиническую спецординатуру при Томском мединституте. В 1973 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Механоэлектрический метод регистрации моторики желудочно-кишечного тракта». С 1965 по 1976 год работал хирургом в больницах Читинской области, затем его переманили в Томск, на кафедру общей хирургии ТМИ, пообещав квартиру (правда, жилья от государства Георгий Цыренович так и не дождался). В 1989 году, защитив докторскую, возглавил кафедру госпитальной хирургии.

Жена профессора Дамбаева Галина Петровна – врач-гинеколог, доктор медицинских наук. Дочки в пристрастиях разделились: старшая Ирина стала гинекологом, младшая Елена – хирургом. «Надо же было как-то книжки делить», – шутит глава династии.

Самые авторитетные люди Томской области

Владимир Ткачев

К.м.н., заведующий гинекологической клиникой СибГМУ

К.м.н., заведующий гинекологической клиникой СибГМУ

«Пациентки знают: если оперировать будет Владимир Николаевич, все будет хорошо», – утверждают коллеги Ткачева. Для многих женщин он последняя надежда, поскольку в числе его научных интересов – диагностика и лечение миомы матки, эндометриоза, бесплодия. Так, после операций в клинике репродуктивная функция восстанавливается у 23–45% пациенток. Владимир Ткачев много где был и первопроходцем, например, первым в Сибири начал проводить современные TVT-операции при недержании мочи. Ноу-хау томичей – реконструктивно-пластические операции при аномалиях развития половых органов с применением металла с памятью формы.

Всего на счету Владимира Ткачева более трех тысяч эндоскопических операций, он не устает повторять: «Дорогие женщины, вы в любом возрасте вправе распоряжаться собственным здоровьем!»

– Помню, как удивился, когда зрелая, старше 50 лет, женщина в ответ на традиционный вопрос на консультации: «На что жалуетесь?» ответила: «Ни на что, пришла на профосмотр», – рассказывает Владимир Ткачев. – Так и приходит, как по расписанию, каждые полгода. Хотя… такие пациентки накладывают определенную ответственность: человек к тебе ходил регулярно, а если обнаруживается заболевание, вроде бы как ты проглядел, на невнимательность пациента к своему бесценному здоровью уже не сошлешься. Так что нас все пациентки – и здоровые, и с проблемами – держат в профессиональном тонусе.

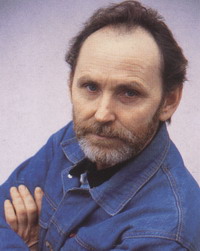

Игорь Савельев

Заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ

Заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ

При непосредственном участии Игоря Савельева в ОКБ почти 25 лет назад было организовано отделение сосудистой хирургии – единственное в системе практического здравоохранения области. С первых дней перед коллективом стояла задача не только хорошо оперировать, но и повысить уровень диагностики, найти новые технологии лечения. Как итог: 12 тыс. операций пациентам с патологией сосудов, то есть почти 12 тыс. спасенных жизней. Лично Игорь Олегович сделал более 2,5 тыс. операций – как истинный фанат своего дела, всегда оставляет себе самые сложные случаи. И послеоперационная летальность у него, наверное, самая низкая в России – 1,2%.

Не устает генерировать идеи, так, первым в стране разработал и внедрил в клиническую практику конструкцию из никелида титана в реконструктивной хирургии у больных с различными сосудистыми проблемами. Этим и смежным темам посвящены его многочисленные статьи в медицинской печати. Своих сотрудников он в плане развития тоже не оставляет в покое (в хорошем смысле!). Все сердечно-сосудистые хирурги его отделения имеют высшую квалификационную категорию, трое – кандидаты наук. Текучки кадров – никакой…

Евгений Кривощеков

Д.м.н., старший научный сотрудник НИИ кардиологии СО РАМН

Д.м.н., старший научный сотрудник НИИ кардиологии СО РАМН

«Операции на сердце, и тем более на сердце маленького ребенка – это искусство и технологии высочайшего уровня», – говорит директор НИИ кардиологии Ростислав Карпов. То, что делает Евгений Кривощеков, с февраля 2004 года возглавляющий группу хирургического лечения больных с врожденными пороками сердца, часто характеризуют словом «уникальный». Так, последнее достижение, ставшее известным широкой публике, – апрельская операция на сердце новорожденного ребенка, проведенная Евгением Владимировичем совместно с эндоваскулярным хирургом Виктором Варваренко. У плода 22-летней женщины за несколько недель до родов подтвердили тяжелый врожденный порок сердца. Мальчик родился весом всего 2,5 кг, его и маму сразу доставили в НИИ кардиологии, где ребенку сделали первую операцию – разрыв межпредсердной перегородки. Это дало возможность выиграть время для следующей, самой сложной в кардиохирургии, гибридной операции, когда совмещаются два метода вмешательства: хирургического и эндоваскулярного. По такой технологии оперируют крайне редко не только в России, но и в мире.

Евгений Владимирович уважаем коллегами не только за хирургический дар от Бога. Кривощеков – организатор благотворительного проекта «Российский фонд помощи» в Сибири. Ежегодно за счет РФП маленькие томичи получают благотворительную помощь более чем на 10 млн рублей.

Зинаида Маевская

К.м.н., заведующая клиникой детских болезней СибГМУ

К.м.н., заведующая клиникой детских болезней СибГМУ

В том, что Зинаида Маевская – лучший педиатр города, сходятся многие эксперты. А еще она большой сподвижник. Как главный детский гематолог области много сделала для того, чтобы в Томске появились

условия для детей, больных раком крови. Например, занималась внедрением протокола ALL-BFM-90, разработанного гематологами Германии и Австрии. Эта схема полихимиотерапии остается золотым стандартом детской онкогематологии и по сей день, позволяет вывести острый лимфобластный лейкоз из категории фатальных в категорию излечимых.

– Прежде всего наша областная власть должна создать хорошую материально-техническую базу в тех больницах, которые уже существуют, – нам будет проще ставить диагнозы, – говорит Зинаида Маевская в общественных выступлениях. – Второе – хорошее лекарственное обеспечение. Больной попадает в стационар и платит деньги – за пребывание, за выбор врача, да еще дополнительно должен закупать лекарственные средства, это же не секрет. А тем, кто не может себя обеспечить (пенсия маленькая, заработок низкий), им что – умирать? Пусть у нас будет хорошее материально-техническое оснащение и благополучно с лекарствами, а мы уж постараемся. Сейчас, когда информация открыта и приезжают иностранцы делиться опытом, мы убеждаемся, что многое умеем сами, и профессиональный уровень у нас гораздо выше.

Виктор Латыпов

Д.м.н., заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ

Д.м.н., заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ

Кажется, томские врачи делятся на две группы: те, кто был у хирурга-уролога Виктора Латыпова, и те, кто не был, но наслышан. «Большой мастер», – сходятся эксперты «ТН» во мнении.

Докторский стаж Латыпова – четверть века: он пришел в клиники СибГМУ сразу после окончания ТМИ в 1986-м. В отделении, которым он руководит, выполняются практически все виды операций, за исключением трансплантаций (хотя уровень квалификации сотрудников позволяет делать и это). Причем оперируют не только на мочевом пузыре, предстательной железе, почках, но и могут создать, например, мочевой пузырь из фрагментов желудочно-кишечного тракта.

«Виктор Равильевич не просто спасает тяжелобольных – он думает и об их жизни после больницы», – подчеркивают эксперты. Докторская диссертация, защищенная в 2007 году, называется «Пути улучшения результатов хирургического лечения заболеваний мочевого пузыря». А в описании одного из его патентов так и сказано: «Основной задачей в лечении больных со злокачественными поражениями органов малого таза является не только излечение от рака, но и поддержание на высоком уровне качества жизни пациента».

– А для того, чтобы здоровому человеку не превратиться в урологического больного, рекомендации банальны, – советует Виктор Латыпов. – Это рациональное питание, физическая активность, регулярная половая жизнь.

Николай Кравченко

Заведующий хирургическим отделением детской городской больницы № 4

Заведующий хирургическим отделением детской городской больницы № 4

Лечить детей трудно. Лечить детей со страшными травмами вообще, кажется, за гранью возможного для человеческой психики. Поэтому эксперты «ТН» всех сотрудников хирургического отделения детской больницы № 4 причисляют к безусловным героям. Отмечая при этом не только золотые руки и стальные нервы руководителя отделения Николая Кравченко (прошедшего, кстати, войну в Афганистане), но и его трепетное, почти отцовское отношение к маленьким пациентам. Хотя, казалось бы, миндальничать совсем нет времени, когда привозят детей с дикими болями в животе, гнойно-септическими заболеваниями, страшными ожогами (хирургическое отделение 4-й детской больницы – единственное место в городе, которое функционирует как детский ожоговый центр, «главный по ожогам» – Николай Трохимчук, также неоднократно упоминавшийся коллегами из других больниц).

Сам Николай Кравченко в основном занимается проблемами торакальной хирургии, а также лечением легочных заболеваний. В следующем году его врачебной практике исполнится 40 лет, конкретно в 4-й детской он с 1983 года. Как удается сохранить в порядке нервы, когда видишь страдающих малышей?

– Главное – все делать правильно, – отвечает Николай Михайлович, – делать по-честному, по-хорошему, с добротой, чтобы потом не было стыдно за себя.

Владимир Найденкин

К.м.н., заместитель главного врача клиник СибГМУ по хирургической работе

К.м.н., заместитель главного врача клиник СибГМУ по хирургической работе

Несмотря на руководящую должность, Владимир Найденкин каждую неделю задает начальству вопрос: «А меня поставили в график на операции?»

– Я убежден: только занимаясь клинической деятельностью, можно знать реальные потребности хирургов. Когда стоишь у станка, то на себе чувствуешь, какие аппараты плохо работают, хорош ли шовный материал и так далее. А если знаешь недостатки, их проще исправлять. Ну и потом есть операции, которые молодежь еще не готова сделать…

Еще на втором курсе мединститута Владимир Иванович пришел в клиники санитаром. Затем прошел интернатуру и ординатуру на кафедре общей хирургии. Учителя были сплошь звезды: Сергей Ходкевич, Викентий Пекарский, Борис Зырянов, Георгий Дамбаев. Каждый из них разрабатывал свою тему в хирургии, и потому Найденкин оперировал травмы (и нейротравмы) головы, сосуды, сердце, желудочно-кишечный тракт, одним из первых вместе с кардиобригадой ставил электрокардиостимуляторы, делал гарнеопластику и т.д. Словом, универсален, профессионален, квалифицирован, потому и говорят коллеги в адрес Владимира Ивановича: «Руки у него золотые». А еще добавляют: «И сердце золотое».

Татьяна Милованова

К.м.н., заведующая отделением эндокринологии ОКБ

К.м.н., заведующая отделением эндокринологии ОКБ

«Я всегда с удовольствием иду на работу. Работа – моя главная удача в жизни!» – говорит Татьяна Милованова. «Неравнодушный человек, выхаживает очень тяжелых больных», – говорят о ней коллеги.

Татьяна Анатольевна начинала педиатром в участковой больнице пос. Курлек, а после окончания ординатуры в 1989 году был выбор: аспирантура или работа в открывающемся отделении эндокринологии ОКБ. Выбрала второе и ни разу не пожалела. В 1993-м возглавила это отделение, сегодня ставшее одним из самых крупных в лечебном процессе в ОКБ.

В отделение чаще всего попадают больные с сахарным диабетом и патологией щитовидной железы, много стало беременных жен-

щин-диабетиков. За каждой – особый контроль совместно с акушерами и генетиками.

– В результате у нас появляются на свет очень хорошие детки, – гордится Татьяна Анатольевна.

Андрей Хващевский

К.м.н., заведующий отделением хирургии Томской ОКБ

К.м.н., заведующий отделением хирургии Томской ОКБ

«Не дай бог к нему попасть, – говорят о Хващевском коллеги. И добавляют: – Но если что случилось – только к нему!» Завотделением ОКБ отдают должное не только другие хирурги.

«Буквально недавно Андрей Иванович оперировал двух беременных женщин с очень тяжелыми хирургическими патологиями. И обе живы-здоровы!» – восхитилась его работой акушер-гинеколог родильного дома им. Семашко Гульнора Жураева.

Андрея Хващевского до сих пор вспоминают и на севере области: после окончания ТМИ он 17 лет работал в Центральной городской больнице Стрежевого. Внедрил в нефтяной глубинке прогрессивные медицинские малоинвазивные технологии, провел первые лапароскопические операции, создал систему применения эндоскопической оперативной технологии. По итогам «северных подвигов» защитил в 1999 году кандидатскую (всего же написал 21 научную работу и получил два патента на изобретения). С 2001 года работает в Томске, с 2002-го возглавляет профильное отделение ОКБ (признанное, кстати, ведущим в Томской области по разделам общей и гнойной хирургии). Кажется, оперирует сутками – Андрея Ивановича практически невозможно застать в кабинете. Не перестает совершенствоваться как врач. Так, Хващевский представил передовую европейскую методику хирургического лечения сложных грыж пахово-бедренной области, которую пока никто не внедрил не то что в Томске – во всей Сибири.

Наталья Балакшина

Д.м.н., заведующая отделением гинекологии ОКБ

Д.м.н., заведующая отделением гинекологии ОКБ

Наталья Балакшина – одна из немногих гинекологов–докторов наук, которая осталась в практике. «Таких самоотверженных людей очень мало», – считают ее коллеги. И подчеркивают ее постоянство в работе, рациональность, спокойствие, какая бы ни была тяжелая пациентка… В ее врачебной биографии есть даже такой экзотический опыт, как четырехлетняя командировка в Польшу в должности заведующей родильным отделением и главного внештатного акушера-гинеколога северной части в Советской группе войск.

Огонь, воду и медные трубы прошла, участвуя в работе санавиации ОКБ.

– Мы приехали к девушке, а ее необходимо госпитализировать, – вспоминает Наталья Балакшина, – смотрим – а сапог нет. Оказывается, они на семью всего одни, и в них мать ушла в магазин…

Гинекологическое отделение в ОКБ Наталья Георгиевна создала с нуля, оно – ровесник самой больницы. Из всех сотрудников опыт работы акушером-гинекологом имела только она, у остальных гинекологов ОКБ не было опыта акушерской деятельности, а у привлеченных из каждого ЛПУ специалистов была своя методика ведения беременных… Сегодня ее подчиненные подчеркивают: «Мы посещаем все значимые профессиональные семинары, курсы, в том числе и за пределами Томска».

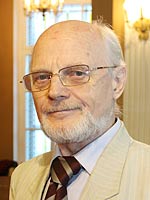

Виктор Тихонов

Д.м.н., заведующий кафедрой общей хирургии СибГМУ

Д.м.н., заведующий кафедрой общей хирургии СибГМУ

…В свое время студент Алма-Атинского мединститута Виктор Тихонов перевелся в Томск только потому, что много лестного слышал о выдающихся томских хирургах. На четвертом курсе вызвался дежурить по скорой – абсолютно бескорыстно, из интереса к профессии, раз 50 ассистировал на операциях по удалению аппендикса, вскоре сам выполнил такую операцию под руководством старшего коллеги, а на шестом уже учил младшекурсников азам хирургического мастерства. По распределению уехал в Александровскую ЦРБ, где чуть ли не ежедневно сталкивался с экстремальными случаями: оперировал в малоприспособленных помещениях раненых охотников, спасал получивших травмы жителей отдаленных деревень, принимал роды в фельдшерских пунктах. Его могли в любой момент отправить в глухомань, могли в течение двух месяцев подряд еженощно вызывать в больницу…

Сегодня студенты, мечтающие стать блестящими хирургами, едут в Томск в том числе и «на Тихонова». Основные направления научной и практической деятельности – пластическая и реконструктивная хирургия органов пищеварительной системы, эндоскопическая хирургия. К пациентам Виктор Иванович относится как к родным:

– Больным, когда они при выписке спрашивают, можно ли заходить в клинику просто так, в гости, отвечаю: «Конечно, мы же с вами породнились кровью».

Финалисты Высшей лиги

Целому ряду врачей не хватило всего одного-двух голосов, чтобы войти в итоговый шорт-лист

Сергей Клоков, к.м.н., зам. директора по лечебной работе НИИ гастроэнтерологии. Один из самых известных хирургов Томской области, продолжатель дела Георгия Жерлова.

Эльвира Белобородова, д.м.н, один из старейших и опытнейших терапевтов Томска, которая «учит других терапевтов, какими быть». Профессор кафедры терапии ФПК и ППС СибГМУ.

Георгий Черногорюк, д.м.н., зав. кафедрой госпитальной терапии СибГМУ. «Прекрасный специалист и человек. Остается завидовать его энергии, терпению, знаниям», – говорят коллеги.

Сергей Попов, д.м.н., зам. директора НИИ кардиологии СО РАН по научной и лечебной работе. Лауреат национальной премии в области кардиологии в номинации «Гордость российской кардиологии».

Светлана Стан, зав. отделением гастроэнтерологии ОКБ. Об уровне отделения наглядно говорит защита на его базе большого количества кандидатских и докторских диссертаций.

Валентина Алифирова, д.м.н., один из самых востребованных невропатологов, декан ФПК и ППС СибГМУ, зав. кафедрой неврологии и нейрохирургии.

Александр Гудков, д.м.н., блестящий практик и ученый, заведующий кафедрой урологии СибГМУ.

Ирина Евтушенко, д.м.н., зав. кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ. Специалист, к которому выстраиваются очереди из женщин.

Нина Краюшкина, к.м.н, гематолог,

доцент кафедры госпитальной терапии СибГМУ. По отзывам коллег, удивительно сочетает науку и практику.

Павел Савченко, врач–травматолог-ортопед городской больницы скорой медицинской помощи. Самая емкая характеристика: «Собирает людям позвоночники».

эксперты «ТН»

Вячеслав Новицкий, ректор СибГМУ; Владимир Найденкин, заместитель главного врача клиник СибГМУ; Виктор Тихонов, заведующий кафедрой общей хирургии СибГМУ; Виталий Шипаков, заведующий кафедрой анестезиологии, реаниматологии и интенсивной терапии СибГМУ; Владимир Ткачев, заведующий гинекологической клиникой СибГМУ; Ольга Кобякова, начальник Департамента здравоохранения Томской области; Ирина Евтушенко, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии СибГМУ; Елена Камалтынова, заведующая отделением клинической иммунологии и аллергологии областной детской больницы; Георгий Черногорюк, заведующий кафедрой госпитальной терапии СибГМУ, ОКБ; Валентин Марков, заведующий отделением неотложной кардиологии Томского НИИ кардиологии; Тамара Кравцова, заместитель главного врача клиник СибГМУ. Гульнора Жураева, заведующая акушерским отделением роддома им. Семашко; Ирина Балашева, профессор кафедры факультетской педиатрии СибГМУ; Виктор Латыпов, заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ; Андрей Кошель, директор НИИ гастроэнтерологии им. Г.К. Жерлова СибГМУ; Сергей Клоков, заместитель директора по лечебной работе НИИ гастроэнтерологии; Георгий Дамбаев, заведующий кафедрой госпитальной хирургии СибГМУ; Ольга Трифонова, заведующая отделением кардиологии клиники НИИ фармакологии; Татьяна Калинкина, терапевт МСЧ № 2; Николай Морозов, главный врач детской больницы № 4; Ростислав Карпов, директор НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН; Евгений Топольницкий, врач–торакальный хирург ОКБ; Владимир Черемных, заведующий отделением анестезиологии-реанимации Томской ЦРБ. Сергей Ермоленко, врач-неонатолог отделения реанимации интенсивной терапии детской больницы № 1; Надежда Светлова, главный врач родильного дома им. Н.А. Семашко; Маргарита Хрусталева, главный педиатр Департамента здравоохранения Томской области. Вера Завадовская, заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии

СибГМУ; Игорь Ковалев, руководитель отделения детской кардиологии НИИ кардиологии; Владимир Байтингер, директор НИИ микрохирургии; Николай Молчанов, главный врач НПЦ «Стоматология»; Владимир Мосеев, заведующий отделением урологии ОКБ; Лилия Кох, заведующая кафедрой акушерства и гинекологии ФПК И ППС СибГМУ; Игорь Клиновицкий, заведующий хирургическим отделением горбольницы № 3; Евгений Кривощеков, старший научный сотрудник НИИ кардиологии; Наталья Филоненко, заведующая детским отделением роддома № 4; Елена Устюжанина, заведующая отделением пульмонологии ОКБ; Зинаида Маевская, заведующая клиникой детских болезней СибГМУ; Татьяна Хрулева, заведующая ревматологическим отделением клиник СибГМУ; Игорь Савельев, заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ. Нина Юнеман, доцент кафедры терапии ФПК и ППС СибГМУ; Эльвира Белобородова, профессор кафедры терапии ФПК и ППС СибГМУ; Алексей Евтушенко, заведующий отделением кардиохирургии НИИ кардиологии; Борис Альперович, профессор кафедры хирургических болезней педиатрического факультета СибГМУ; Андрей Хващевский, заведующий отделением хирургии ОКБ; Валентина Алифирова, декан ФПК и ППС СибГМУ, заведующая кафедрой неврологии и нейрохирургии; Ольга Зотова, заведующая отделением детской инфекционной больницы им. Г.Е. Сибирцева; Нина Краюшкина, доцент кафедры госпитальной терапии СибГМУ; Юрий Красильников, профессор кафедры оториноларингологии СибГМУ; Татьяна Милованова, заведующая отделением эндокринологии ОКБ; Евгений Кузнецов, заведующий реанимационным отделением детской городской больницы № 4; Светлана Стан, заведующая отделением гастроэнтерологии ОКБ; Марина Волчановская, врач-гематолог, ОКБ; Игорь Запускалов, заведующий кафедрой офтальмологии СибГМУ; Людмила Волкова, заведующая кафедрой внутренних болезней педиатрического факультета

СибГМУ на базе горбольницы № 3; Александр Староха, заведующий кафедрой оториноларингологии СибГМУ на базе лор-отделения горбольницы

№ 3; Павел Савченко, врач–травмато-лог-ортопед ГБСМП; Виктор Подгорных, врач-эндоскопист ОКБ; Евгений Малюгин, врач-токсиколог ОКБ; Андрей Соснин, анестезиолог-реаниматолог родильного дома № 4; Юрий Ключников, заведующий хирургическим отделением Парабельской ЦРБ; Ольга Булдакова, заведующая отделом колопроктологии ОКБ; Александр Холопов, главный врач Томского областного перинатального центра; Вера Прокопович, заведующая акушерским отделением родильного дома № 4; Николай Кравченко, заведующий хирургическим отделением детской больницы № 4; Александр Помыткин, заведующий отделением гнойной хирургии горбольницы № 3; Татьяна Ковалева, доцент кафедры инфекционных болезней ФПК и ППС СибГМУ; Николай Трохимчук, врач–детский хирург детской больницы № 4; Михаил Клюев, заведующий отделением урологии клиники общей хирургии СибГМУ; Марина Внушинская, руководитель центра «Чернобыль». Максим Винник, нейрохирург ОКБ; Ольга Сорокина, заведующая терапевтическим отделением поликлиники № 8; Лариса Кунгурова, врач-гастроэнтеролог городской больницы № 3; Марина Казырская, главврач поликлиники ТНЦ СО РАН; Софья Нестерович, заведующая отделением терапевтической участковой службы горбольницы № 3; Надежда Бужак, заведующая инфекционной клиникой

СибГМУ; Виктор Нестеров, главный врач Кривошеинской ЦРБ; Александр Антипкин, заведующий урологическим отделением горбольницы № 3; Владимир Попов, заведующий травматологическим отделением ГБСМП; Сергей Моторин, заведующий санавиацией ОКБ; Олег Попов, заведующий клиникой общей хирургии

СибГМУ. Радислав Брыксин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации клиник СибГМУ; Елена Слонимская, руководитель отделения общей онкологии НИИ онкологии; Марина Петрова, акушер-гинеколог гинекологической клиники СибГМУ; Геннадий Филиппов, заведующий кафедрой госпитальной педиатрии СибГМУ (на базе детской больницы № 1); Дмитрий Давыдов, уролог клиник СибГМУ; Денис Черкашин, заместитель главного врача детской больницы № 2; Валентина Чебуранова, доцент кафедры факультетской терапии СибГМУ; Владимир Климов, заведующий кафедрой иммунологии и аллергологии СибГМУ; Виталий Лазарев, заведующий травматолого-ортопедическим отделением МСЧ «Строитель»; Александр Косых, нейрохирург ОКБ; Александр Соколов, руководитель отделения функциональных и лабораторных методов исследования НИИ кардиологии.

Марина Вихлянцева: Гражданское право – это математика в юриспруденции

Марина Вихлянцева: Гражданское право – это математика в юриспруденции Лариса Шейфер стала в этом году заслуженным юристом России

Лариса Шейфер стала в этом году заслуженным юристом России

Скульптор

Скульптор  Руководитель камерного симфонического оркестра и ансамбля скрипачей ТГУ

Руководитель камерного симфонического оркестра и ансамбля скрипачей ТГУ  Режиссер ГТРК «Томск»

Режиссер ГТРК «Томск» Актер Северского театра для детей и юношества

Актер Северского театра для детей и юношества Художник

Художник Первая скрипка Томского симфонического оркестра

Первая скрипка Томского симфонического оркестра  Писатель

Писатель Руководитель театра фольклора «Разноцветье»

Руководитель театра фольклора «Разноцветье» Руководитель джаз-оркестра «ТГУ-62»

Руководитель джаз-оркестра «ТГУ-62» Аранжировщик и скрипач джаз-оркестра «ТГУ-62»

Аранжировщик и скрипач джаз-оркестра «ТГУ-62» Солистка Северского музыкального театра

Солистка Северского музыкального театра  Художник

Художник Гитарист

Гитарист

К.м.н., заведующий гинекологической клиникой СибГМУ

К.м.н., заведующий гинекологической клиникой СибГМУ  Заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ

Заведующий отделением сосудистой хирургии ОКБ  Д.м.н., старший научный сотрудник НИИ кардиологии СО РАМН

Д.м.н., старший научный сотрудник НИИ кардиологии СО РАМН  К.м.н., заведующая клиникой детских болезней СибГМУ

К.м.н., заведующая клиникой детских болезней СибГМУ  Д.м.н., заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ

Д.м.н., заведующий урологическим отделением клиники общей хирургии СибГМУ  Заведующий хирургическим отделением детской городской больницы № 4

Заведующий хирургическим отделением детской городской больницы № 4  К.м.н., заместитель главного врача клиник СибГМУ по хирургической работе

К.м.н., заместитель главного врача клиник СибГМУ по хирургической работе  К.м.н., заведующая отделением эндокринологии ОКБ

К.м.н., заведующая отделением эндокринологии ОКБ  К.м.н., заведующий отделением хирургии Томской ОКБ

К.м.н., заведующий отделением хирургии Томской ОКБ  Д.м.н., заведующая отделением гинекологии ОКБ

Д.м.н., заведующая отделением гинекологии ОКБ  Д.м.н., заведующий кафедрой общей хирургии СибГМУ

Д.м.н., заведующий кафедрой общей хирургии СибГМУ