Ректор Томского политехнического университета определил семь знаковых итогов и семь глобальных задач, которые ТПУ ставит перед собой на ближайшие годы. Неслучайно и знаковое в определенной мере интервью Петр Чубик дал «ТН» именно 7 декабря. В нем руководитель ведущего университета России и мира рассказывает о системных изменениях, уже определивших перспективу развития Томского политехнического университета в XXI веке. Познакомиться с его содержанием читатели «ТН» смогут в нашей газете 18 декабря 2015 года, в номере, который подведет широкомасштабные итоги уходящего года.

Архив рубрики: Образование

Студенты ТУСУРа показали, какие фантастические технологии они вскоре сделают доступными

Фото: Артем Изофатов

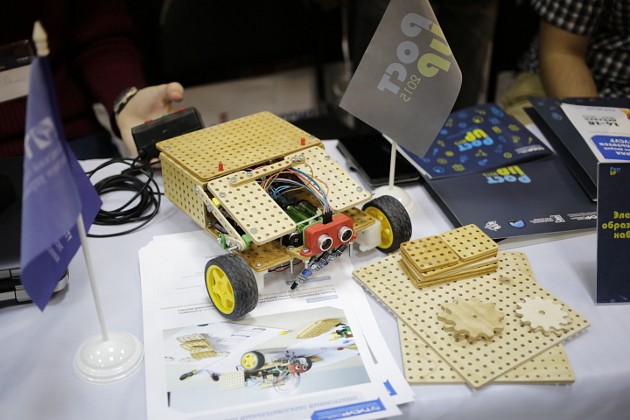

Робот, который сам готовит еду в кафе. Светодиодные лампы для коррекции психофизиологического состояния человека. Автономный автомобиль, которому для управления достаточно «видеть» разметку… Эти и другие проекты, представленные на выставке достижений молодых ученых «Рост.Up-2015», позволили буквально переместиться в будущее и узнать, какие фантастические, на первый взгляд, технологии вскоре станут реальностью. А еще – понять, как много в современной науке сделано руками студентов и аспирантов.

Прыгнуть выше головы

Открывая выставку, проходившую 24–25 ноября в Томском планетарии, ректор ТУСУРа доктор технических наук Александр Шелупанов подчеркнуто обратился к ее участникам: «Коллеги!»

– Могу назвать вас коллегами в полной мере, потому что вы обладаете сегодня собственными научными разработками, а значит, вы ученые, то есть коллеги. Выставка «Рост.Up» для университета – это знаковое событие, поскольку она реализует одну из наших стратегических целей: доказать, что наука происходит здесь и сейчас. Если человек умеет думать, он может предложить миру что-то новое. Затем важно оценить, насколько эта идея может быть полезна людям. И, наконец, оценив значимость, попытаться ее коммерциализировать. Это важный принцип, который мы внедряем в ТУСУРе: если есть достойная идея – найди способ превратить ее в продукт, который станет достоянием всего общества. Поэтому не бойтесь мечтать! Выдающийся ученый Никола Тесла, который опередил свое время, когда-то сказал: «Вам знакомо выражение «Выше головы не прыгнешь»? Это заблуждение. Человек может все».

Радиотехника, радиолокация, информационная безопасность, робототехника, наноэлектроника, печатная электроника – вот что больше всего интересует сегодня молодых ученых ТУСУРа, участвующих в выставке. Всего на ней было представлено 27 проектов. Что примечательно, многие из них уже, что называется, при деньгах: либо получали финансирование по программам Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, либо приобрели промышленного партнера. А некоторые – и то и другое сразу.

Евгений Тренкаль, аспирант кафедры конструирования узлов и деталей радиоэлектронной аппаратуры ТУСУРа, показывает свою экспериментальную установку для исследования параметров многофазных жидкостей методом короткоимпульсной нелинейной рефлектометрии. Выговорить сложно, но понять суть очень легко: с помощью этой штуки измеряются уровни различных жидкостей. Вот, например, есть закрытый резервуар с сырой нефтью, только что перекачанной из скважины…

– Чистой нефти не бывает – это всегда смесь нефти, воды, – поясняет Евгений. – Наша автоматизированная система поможет измерить уровни этих жидкостей с точностью до 1 мм. На первые исследования мы получили грант по программе «УМНИК», а сейчас согласовываем техзадание с крупным отечественным предприятием – производителем уровнемеров для нефтяной отрасли. В дальнейших планах – апробация и внедрение прибора через это предприятие.

Маленький вклад в большую науку

Нашел промышленного партнера и проект микроэлектромеханического переключателя для СВЧ-электроники. Точнее, так: эта разработка сразу создавалась под нужды большой компании – НПФ «Микран». Размер устройства всего 500*200*4 микрометра, разглядеть его можно только в микроскоп…

– Сейчас «Микран» использует полупроводниковые переключатели и частично зарубежные микроэлектромеханические системы (МЭМС), а это будут наши, российские. Применение МЭМС вместо полупроводниковых переключателей позволит значительно улучшить рабочие характеристики СВЧ-устройств, – рассказывает магистрант Татьяна Сигута о перспективах импортозамещения. – Я создала механическую модель, а инженер-технолог «Микрана» Иван Кулинич разработал технологический маршрут изготовления. Это очень широкая тема – уже писала по ней диплом бакалавра, по ней же буду писать магистерскую, да еще и на кандидатскую хватит.

Татьяна учится на первом курсе магистратуры факультета электронной техники. Говорит, девушек у них мало, но попадают они на такие специальности не случайно:

– С третьего курса у нас в университете вводится групповое проектное обучение: студентам дают определенную роль в большом общем проекте, – продолжает она. – Так совпало, что тема, которую дал научный руководитель, оказалась мне очень интересна. Можно сказать, что в ней я нашла себя…

Еще пара лет, и девушка сможет похвастаться, что в развитии систем беспроводной связи, телекоммуникации и радио есть и ее вклад.

Роботы сегодня – это не просто игрушки: их активно используют школы в образовательной деятельности. Например, антропоморфных (то есть человекоподобных) футболистов Федора и Иннокентия собрать не сложно. Научная задача молодых ученых Дарьи Жулаевой и Дмитрия Римера – написать программу для управляемого робофутбола.

– Каждый год роботы все усложняются и усложняются. К 2050 году поставлена цель: роботы должны обыграть людей на чемпионате мира по футболу, – говорят Даша и Дима. – Мы тоже над этим будем работать.

Электронный образовательный набор для школьников занял на выставке «Рост.Up-2015» третье место. Бронзу с ним разделила разработка переключателя для СВЧ-электроники. Второе место жюри дало идее создания программно-аппаратного комплекса для управления стеганографической информацией для мультимедиа потоков в цифровом телевидении. Главный приз получила система индивидуального мониторинга течения хронических неинфекционных заболеваний. А приз зрительских симпатий достался проекту «Использование сверхъярких светодиодов для визуальной стимуляции головного мозга»: например, человек ставит на рабочий стол специальную лампу – и депрессии как не бывало!

Семен Шкарупо, аспирант ТУСУРа, около трех лет занимается разработкой электроцикла и зарядных станций к нему. Станция готова на 90%, а в разработке мощного мотоцикла, который сможет проезжать на одной зарядке около 200 км, проведено 50% работ. В идею уже вложено около 1,5 млн рублей, Семен дважды выигрывал гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере – «УМНИК» (400 тыс.) и «Старт» (1 млн). Всего в ТУСУРе с 2007 года победителями стали 128 проектов. 26 ноября на базе университета состоялся 14-й региональный смотр-конкурс инновационных проектов студентов, аспирантов и молодых ученых, заявленных в программу «УМНИК». Конкурсная комиссия заслушала авторов 50 проектов. От ТУСУРа в региональном туре участвовали 10 проектов, они разные, но большинство так или иначе про наше качество жизни. Здесь, например, и сенсор акустического зрения для систем активной безопасности автомобиля, и программный комплекс автоматизации обучения вокалу, и новые системы волоконно-оптической линии связи, и программный код сигнального процессора для радиоинтерфейса Интернета вещей…

Звезды мирового спорта рассказали юным томичам, как стать чемпионами

Елена Смирнова

Поверить в то, что ее мечта сбылась, 15-летняя Ксюша Киселева из Зырянского детского дома смогла не сразу. Уж очень нереальным казалось такое развитие событий. Да и для чудес нынче не сезон – до Нового года, который сулит сбычу мечт, еще целый месяц…

К фигурному катанию Ксения неравнодушна уже давно. Просмотр спортивных соревнований и шоу «Ледниковый период» для нее настоящий праздник. Ксюша и сама не прочь с ветерком промчаться на коньках. Жаль только, что случай такой выдается не часто.

– Мой самый любимый фигурист – Илья Авербух. Он красивый, артистичный и здорово катается, – улыбается Ксения. – Поэтому, когда воспитатели объявили нам, что в выходные мы поедем в Томск на мастер-класс к Илье Авербуху, я им не поверила. Думала, что это розыгрыш. Такой известный фигурист – и вдруг приехал в Томск, чтобы учить нас кататься на коньках…

Звезда прилетела!

Поработала добрым волшебником и подарила трем сотням маленьких и юных томичей настоящую ледовую сказку компания «СИБУР». При ее поддержке в трех российских городах – Перми, Тобольске и Томске – прошел интерактивный фестиваль зимних видов спорта Winter Fest. Главные герои этого яркого ледяного праздника – юные спортсмены и просто те, кто любит покататься на коньках. Чтобы поделиться с начинающими хоккеистами и фигуристами секретами своего мастерства, скорректировали рабочий и жизненный график суперзвезды отечественного и мирового спорта. Это олимпийский чемпион Алексей Ягудин и первая российская чемпионка мира Мария Бутырская, обладатель кубков европейского первенства и автор 45 голов в играх за сборную Сергей Гимаев, знаменосец Олимпийской сборной России Алексей Морозов. Маленьким томичам мастер-классы на острие лезвия дали заслуженный тренер России Федор Канарейкин и серебряный призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух.

В спортивной ли закалке тут дело или в человеческих качествах, но звездных запросов у признанных звезд, согласившихся «пофестивалить» с компанией «СИБУР», не было. Из обязательных условий – только крытый каток, чтобы ребятишки могли экипироваться для выхода на лед без перспективы заработать ангину, и горячий чай – отогреться в перерывах между занятиями и зарядиться на дальнейшую работу.

В Томске отличной площадкой для проведения мастер-классов стал ледовый дворец «Кристалл». Да и заряд бодрости в виде обжигающего чая и бутербродов приезжим звездам не помешал: Федор Канарейкин и Илья Авербух дали по три мастер-класса в режиме нон-стоп. Осваивали несложные па на коньках и приемы игры в хоккей учащиеся спортивных школ, ребята из детских домов Томской области и дети сотрудников СИБУРа. В общей сложности за два дня фестиваля на лед вышли 360 будущих Харламовых, Родниных и Тихоновых. Могли бы и больше, но возможности ледовой площадки ограничены.

Рецепт для чемпиона

Пока семилетний Егор Харченко старательно зашнуровывает коньки, готовясь встретиться с Федором Канарейкиным, папа Илья держит его хоккейную клюшку. Она как реквизит для актера: доверить можно только самому надежному человеку.

– Егор, когда увидел объявление о мастер-классе, сразу же заявил мне: «Папа, пойдем!», – с улыбкой рассказывает Илья Харченко. – Он у нас вообще парень самостоятельный. По поводу хоккея тоже нас с мамой поставил перед фактом. Занимался акробатикой, а потом пришел и сказал: «Хочу быть хоккеистом!» И все, без вариантов. Если честно, я и сам всегда мечтал, чтобы сын стал профессиональным хоккеистом. Мечты, как видите, сбываются.

Желающих принять участие в морозном фестивале и встретиться с выдающимися спортсменами оказалось так много, что организаторам даже пришлось проводить кастинг. Свои анкеты, заявки и перечень достижений ребята размещали в группе, созданной в одной из социальных сетей. Самым популярным на вопрос «Почему именно вы должны стать участником мастер-класса?» стал ответ: «Хочу спросить у звезды, как стать чемпионом».

У прославленного тренера Федора Канарейкина ответ на этот вопрос есть:

– Три составляющие настоящего успеха в спорте – вера в себя, упорный труд и поддержка родителей. Со временем занятие хоккеем из детской забавы переходит в серьезные нагрузки, которые требуют массу сил и времени не только от ребят, но и от их мам и пап. Но эта совместная большая работа перерастает в результат, когда спортсмен становится чемпионом.

Завершая первый день фестиваля, посвященный хоккею, тренер признался: томские маленькие хоккеисты напомнили ему собственные первые шаги в спорте.

– Мое поколение было очень патриотичным и искренним в своем стремлении достигать спортивных вершин. Проводя сегодня мастер-классы, я увидел те же горящие глаза, неподдельный азарт и огромное желание заниматься хоккеем, – делится Федор Леонидович. – Ребята показали неплохой результат, чувствуется рука опытного тренера, который с ними занимается. Главное сейчас – поставить технику катания: научить их правильно скользить по льду, хорошо отталкиваться, ездить спиной вперед. Потому что чем лучше игрок ею владеет, тем больше у него времени на обдумывание ходов, которые возникают во время игры. Все остальное – постановка техники рук, паса и броска – дело времени и тренировок.

Двойной тулуп для сибиряков

…На ледовой арене – настоящий аншлаг. Одни мальчишки и девчонки едут осторожно, держась за бортики. Сразу видно – на коньки они встали недавно. Другие лихо рассекают по льду, падают, но поднимаются и мчат дальше, потирая ушибленные места. А самые отчаянные пытаются изобразить дорожку шагов и прыжки. Не аксель и не двойной тулуп, конечно, но тоже выглядит довольно эффектно. Особенно в глазах тех, кто научиться стоять на коньках только мечтает.

Броуновское движение на катке прекращается, как только на лед выезжает Илья Авербух, который мгновенно становится центром притяжения.

– Друзья, научить вас сложным фигурам за одно занятие я, конечно же, не смогу. Но кое-какие приемы и элементы фигурного катания покажу. На дворовом катке вы с ними уж точно станете звездами и чемпионами, – обезоруживающе улыбается харизматичный Авербух.

С учащимися спортивных школ, которые серьезно занимаются фигурным катанием, разговор другой. Этим ребятам можно предложить элементы посложнее.

– Сделать из ребенка чемпиона на раз невозможно. Но фестиваль Winter Fest такой цели и не ставит, – говорит Илья Авербух. – Важна сама встреча и общение ребят со спортсменами. Наша задача – вдохновить и заинтересовать детей, чтобы у них были стимул и желание заниматься зимними видами спорта.

…Те, кому посчастливилось познакомиться с Федором Канарейкиным и Ильей Авербухом, эту встречу уж точно долго не забудут. Особенно Ксюша Киселева и еще 45 ребят из детских домов. Напоминать о фестивале им будут новенькие коньки – подарок компании «СИБУР».

Студенты политеха собрали первый в Томске мини-спутник

Андрей Гулидов

Фото: Елена Поданёва

Можно ли без миллиардов рублей своими руками собрать спутник? Как утверждают студенты Томского политехнического, можно. Правда, этот спутник размером будет не больше микроволновой печи и запустить в стратосферу его предполагается при помощи гелиевых шаров. Инженер виртуального конструкторского бюро ТПУ Андрей Коломейцев рассказал «Томским новостям», что мини-спутник разрабатывался группой студентов-энтузиастов уже давно и является отличной альтернативой своим большим собратьям.

– Над «Стратосатом» (от слова «стратосфера» и английского satellite – спутник. – Прим. ред.) команда из 15 студентов работает уже полтора года. В открытый космос его пока рано отправлять, а вот проверить функциональность в стратосфере можно запросто. На самом деле это очень простой вариант: не нужно искать ракету, которая отправит наш спутник в космос, нет необходимости проходить официальные сертификации, закупать дорогостоящее оборудование и так далее, – рассуждает Коломейцев.

Условия в стратосфере максимально похожи на космические, так что спутник будет выполнять те же самые задачи, что и большие его аналоги, только работать мини-спутник способен не так долго. Выход в стратосферу позволит молодым ученым посмотреть, как их детище чувствует себя в «боевых» условиях.

Идею создания такого необычного спутника студенты позаимствовали у участников чемпионата по конструированию «Констат», где молодые ученые со всего мира соревнуются в запуске летательных аппаратов на гелиевых шарах.

В Томске мини-спутник создается впервые, хотя в Самаре и Красноярске подобный опыт уже имеется. В мире такую технику массово производят США и Япония.

– В Америке есть специальная пушка, которая выстреливает подобные спутники сразу в космос. Наши спутники, так как их не так много, запускаются астронавтами с руки: космонавт выходит в открытый космос, достает из сумки аппарат и кидает его далеко в сторону, чтобы тот не врезался в станцию. Или можно делать как мы, то есть использовать гелиевые шары, – отшучивается Андрей Коломейцев.

Студенты уже распечатали модель своего спутника на 3D-принтере и теперь работают над его начинкой. Несмотря на то что аппарат миниатюрный, структура у него практически идентична большому. Он имеет бортовой компьютер, обеспечен системой электропитания, солнечными панелями и системой телеметрии, которая позволяет общаться спутнику с Землей. Впихнуть все это в небольшой аппарат сложно, и поэтому конструкция требует дальнейшей детальной доработки.

Студенты уже распечатали модель своего спутника на 3D-принтере и теперь работают над его начинкой. Несмотря на то что аппарат миниатюрный, структура у него практически идентична большому. Он имеет бортовой компьютер, обеспечен системой электропитания, солнечными панелями и системой телеметрии, которая позволяет общаться спутнику с Землей. Впихнуть все это в небольшой аппарат сложно, и поэтому конструкция требует дальнейшей детальной доработки.

– Необходимо раз за разом отработать все режимы жизнедеятельности спутника и на компьютере, и на бумаге, чтобы проверить, не развалится ли все это при первой вибрации, – добавляет лаборант виртуального конструкторского бюро Евгений Тараканец.

Собирать «Стратосат» студенты намерены уже в ближайшее время в специальной чистой комнате, где нет пыли и грязи, очень влияющих на работу электроники. Первый запуск экспериментального летательного аппарата политехники планируют провести в День космонавтики – 12 апреля 2016 года. Если запуск пройдет успешно, производство таких малых спутников в Томске будет поставлено на поток.

Язык довел до Нарыма. Обыкновенные приключения итальянца в Сибири

Анатолий Алексеев

Встретиться с Паоло Стефанини, итальянским журналистом, а ныне студентом ТПУ, удалось не сразу – договаривались по весне. Но прошло лето, пролетела осень… И все же знакомство состоялось, когда он, вернувшись из путешествия на Байкал, пришел в редакцию, сразу обратив на себя внимание женской половины. Типичный житель Средиземноморья – улыбчивый, доброжелательный, ни дать ни взять копия одного из героев знаменитого рязановского фильма «Невероятные приключения итальянцев в России».

Я решил отдохнуть от работы

В Россию его, уже сформировавшегося журналиста, привела детская мечта выучить язык Толстого и Достоевского. Родившись недалеко от Флоренции, он долго жил в Риме, учился в тамошнем университете, стал журналистом. По профессии работал в Милане, но, имея возможность беспрепятственно путешествовать по Европе, не оставлял мечту побывать в России. Паоло человек по складу характера не авантюрный, но когда подвернулся случай, долго не раздумывал, решил сменить декорации. В Италии это возможно. После 10 лет трудового стажа, получая от государства 60% от зарплаты на последнем месте работы, можно в свободном полете два года поискать себя в чем-то другом. На родине пиццы, спагетти и «Альфа-Ромео» причитающиеся ему 1 500 евро в месяц сумма не весть какая, а в России – весьма приличные деньги.

Языковой проект с легким акцентом

Сознательно выбирая место для возможной учебы, он исходил из простых соображений: конечно, в Москве или Питере жить и учиться эффектней, здесь много обрусевших итальянцев, пришедших к успеху, но жизнь в столицах дорога. К тому же давно известно: чтобы максимально окунуться в языковую среду и понять Россию глубже, надо ехать в глубинку. Там жизнь дешевле, соблазнов меньше, говорящих на английском и тем более на итальянском раз-два и обчелся, а значит, есть все шансы общаться только с русскими людьми в чистой среде, что значительно ускоряет вхождение в язык.

Бывая раньше в туристических поездках в России, про Томск он слышал: далеко и холодно. Но это город студентов и известных вузов. К тому же здесь можно

изучать русский язык как иностранный. Впрочем, и итальянцы для Томска не диковинка, есть здесь и студенты по академическому обмену, и преподаватели языка в ТГУ. Но встречаться с земляками и обращаться за помощью к ним в планы Паоло не входило, да и не принято это в Европе.

Удивительно, но, приехав в метельный Томск в феврале 2014 года и начав изучать алфавит, он быстро стал понимать особенности русского языка, попутно разрушая мифы о его невероятной сложности.

– Конечно, поначалу все было непривычно, потому что в моем родном языке нет падежей и видов глаголов, да и внутренняя логика разнится, – вспоминает Паоло. – Для итальянцев очень странно, что «о» без ударения произносится как «а» или «е» без ударения – как «и». Русский язык сложный, иногда ставит в тупик, требует прилежания, но это европейский язык, а значит, более доступен, чем языки других культур.

О доле журналистской

В Томске Паоло Стефанини периодически читает местные газеты, но не удовольствия ради, а выполняя домашнее задание, чтобы затем рассказать аудитории о прочитанном на русском языке. И по привычке сравнивает итальянские и русские СМИ.

В своей журналистской жизни Паоло работал в трех изданиях: в журнале «Диарио» («Дневник»), ежедневной газете «Ла Стампа», третьей по рейтингу в Италии, и напоследок в онлайн-газете.

Если интернет-газеты примерно одного типа, то печатные издания отличаются. В Италии люди мало интересуются публикациями аналитического характера. Хотя, по статистике, около 5 млн человек регулярно держат в руках книги или газеты, в которых… мало текста – львиная часть площади отдана большим фотографиям, рекламным модулям и инфографике.

– Большие тексты теперь считаются немодными, – утверждает журналист, – хотя лет 10 назад все было наоборот: в ходу были материалы по 36 тыс. знаков (это примерно четыре страницы в «ТН»). Время, разнообразие и доступность различных источников информации снизили привлекательность газет. Но газетчики не унывают: чтобы завоевать читателя, экспериментируют с дизайном, ищут новые формы и способы подачи материала.

В тематике, по его словам, особо большой разницы по сравнению с Россией нет. На Апеннинах очень мало интересуются происходящим в мире, здесь больше говорят о внутренней политике, а самые большие газеты рассказывают только об итальянской экономике, культуре и, конечно, футболе. О нем, предмете национальной любви, пишут невероятно виртуозно и эмоционально, да так, что самый скучный матч могут легко представить как захватывающее зрелище. Заядлый болельщик миланского «Интера», Паоло на томский футбол еще не сходил – боится разочароваться уровнем сибирского стиля игры, к тому же он знает, что «Томи» не совсем везет за последние годы.

А вот с острыми материалами все сложнее.

– Сейчас в Италии, как и во всей Европе, трудно с критикой, – убежден Паоло. – Можно запросто ругать президента, но критиковать крупные фирмы чревато, без рекламы можно остаться. Если крупная нефтегазовая компания ENI выкупает большие газетные площади, то газета должна быть лояльной к ней. Однажды наша газета написала громкий материал, обличающий правительство, и рекламная компания, принадлежавшая Берлускони, редакцию просто прекратила замечать.

Журналист уверен, что в медийном пространстве Италии свобода мнения больше на словах, а вместо журналистики – пропаганда. Что говорить, решают те, кто заказывает музыку. А любые попытки создать якобы независимые СМИ заканчивались фиаско.

Пицца для размышлений

В Италии в последнее время экономика страны в трудном положении, и одна из причин кризиса – политика санкций. Следуя профессиональной привычке, Паоло ситуацию изучил с двух сторон: как с позиции России, так и с позиции Евросоюза. Досадует, что Италия потеряла из-за санкций больше, чем приобрела.

– Покупая большую часть нефти и газа в России, – сетует итальянец, – наша республика не может продавать сюда свои товары и продукты традиционного экспорта, и производители этим очень не довольны.

– Но… Италия – один из основателей ЕС, – утверждает журналист. – Еще в школе нам говорили о преимуществах Евросоюза – не надо тратиться на вооружение, ведь есть НАТО – надежный щит от войны. Можно везде путешествовать, работать, где захочется. Но в последнее время оптимизм уменьшился. Раньше говорили, что итальянцы самые большие еврооптимисты, потому что всем нравилась идея Евросоюза. Но сейчас многие думают и говорят о том, что ЕС получился не совсем справедливым и сбалансированным: Германия, слишком мощная страна, подмяла все под себя и получила больше всех выгод за счет других. Напротив, южные страны – Грецию, Италию, Испанию – одолевают серьезные социальные проблемы. Безработица среди молодежи достигла 40%! Зарплата существенно упала.

Там, где он раньше работал, осталось три сотрудника, поделившие зарплату одного.

Беженцы привнесли новую волну страха и неуверенности. Единственные, кто чувствует себя все уверенней, это правые партии, которые выступают против миграции и набирают очки перед будущими выборами. Идея дружной семьи ЕС в головах людей разрушается, о солидарности больше нет речи.

– Итальянская пресса про Россию пишет в одном тоне, – вздыхает Паоло Стефанини, – это агрессивная, злобная страна, желающая восстановить бывший СССР.

Патриотизм-лимитед

В отличие от России, где многие россияне очень информированы и следят за событиями в стране и мире, в Италии уровень политизированности общества резко упал.

– Если раньше было несколько основных партий и 90% населения ходили на выборы, – рассказывает Паоло, – то сейчас активного электората только 5%. Чуть ли не половина итальянцев утверждают, что они вне политики, а если и голосуют, то только за партии, не связанные с политикой, или за тех, кто проповедует идеи отделения севера страны от юга и призывает бороться против беженцев. Официальная пропаганда не устает повторять, что американцы – наши лучшие друзья.

Но, по мнению Паоло, появились люди с другим мнением, которые спрашивают: почему у нас столько американских военных баз? Тема очень щекотливая, об этом не принято говорить, возможно, потому, что базы большие – десятки тысяч военных, а это хороший доход в местные бюджеты. Мы не ура-патриоты, нет острого чувства гордости и независимости, что мы крутые итальянцы. Это в России чувство величия народа развито, в Италии же сильны сепаратистские настроения: если бы не было нищего юга, было бы лучше.

Покажите Сибирь, но оставьте мне Италию

Томск, конечно, не похож на итальянские города, даже несмотря на старинную каменную архитектуру от зодчих петербургской школы. Но он по-итальянски удобен: маленький, зеленый, традиционный. Здесь Паоло чувствует себя вполне комфортно.

«В России относительно отдыха и путешествий много преимуществ: купил удочку и иди, лови рыбку, где хочешь. Дороги бесплатные, можно ехать куда угодно.

– На каникулах успел побывать на Алтае, в Хакасии, – рассказывает студент. – В Байкале, несмотря на ледяную воду, все-таки искупался. На теплоходе три дня шли по Оби до Салехарда, красоты необыкновенные. В прошлом январе с друзьями-студентами из Франции, Финляндии, Греции и Вьетнама ездил на север, в Парабель. В Нарыме посетили музей Сталина, искупались в горячих источниках. В России относительно отдыха и путешествий много преимуществ: купил удочку и иди, лови рыбку, где хочешь, слова никто не скажет. Дороги бесплатные, можно ехать куда угодно. В Италии за все нужно платить, включая учебники и книги в университетской библиотеке.

В Италии за все нужно платить, включая учебники и книги в университетской библиотеке.

Паоло холост, но, отмечая, что сибирячки очень красивые, как и большинство молодых итальянцев, считает, что о семье нужно думать после 30 лет, потому что на первом месте бизнес и карьера. Так что все внимание итальянца сейчас – к России, а не прекрасным ее обитательницам.

«Снег не диковинка для меня, в Италии несколько раз его видел – мокрый, он быстро исчезал, не успев даже толком лечь на землю. В России поразил не снег и даже не его количество, а то, что он лежит: день, второй, третий – и не тает… Поначалу это воспринимал как чудо.

Гуманитариям здесь не место

О проблеме снижения значимости гуманитарного образования не говорит только ленивый, потому что ситуация на поверхности. Тренд понятен, даже мотив не скрывается: у государства нет денег на развитие гуманитарной сферы образования. Раньше эта сфера была приоритетной, теперь нет. Во всех странах мира гуманитарии лишь тонкий слой – научными проблемами философии, литературы, языкознания, истории и другими занимаются единицы. Даже развитые и богатые государства не могут себе позволить роскошь содержать людей, которые придумывают не машины и оборудование, а культурные смыслы и ценностные знания, а их продать на рынке нельзя.

Есть ли кризис образования в России и какие проблемы в сфере гуманитарного образования сегодня беспокоят вузовскую общественность, мы решили спросить у преподавателей из Томска и Москвы.

Аристофан: «Чтоб круг квадратом сделать»

Лев Пичурин, профессор

– Козьма Прутков говаривал: «Зри в корень!» А корень-то в кризисе культуры и образования (мировом, а вовсе не только российском!), производном от экономического кризиса. Отсюда и погоня за вчерашним днем (Болонская система, нелепые реформы в системе образования, ЕГЭ и т.д.). В дорогом моему сердцу Афганистане говорят, что на вопрос «Почему у тебя шея кривая?» верблюд ответил: «А что у меня прямое?» Что у нас в образовании прямое?

Но что-то не хочется сейчас говорить об общих проблемах. Приятнее вспомнить – простите за нескромность! – комплименты, полученные мною за статью «Математика – гуманитарная наука», опубликованную в 2002 году в журнале «Математика в школе».

Зачем люди изучают математику? Обычно говорят, что раз она занимается пространственными формами и количественными отношениями действительного мира, то и спрашивать не о чем – она по определению есть «самая важная наука». К тому же она, как утверждал один гений, «ум в порядок приводит», и даже, как говорил другой, – «в любой науке столько истины, сколько в ней математики». Это правда, но далеко не вся!

Классический пример. Архимед открыл способ отыскания площади фигуры, ограниченной параболой и ее секущей, чем предвосхитил интегральное исчисление, созданное лишь в XVII веке.

Кому в III веке до н.э. это было нужно? А тем, кому была интересна наука, кто хотел найти безупречный ответ на вопросы, не имевшие никакого практического смысла, интересные сами по себе, ради торжества разума, любви к мудрости, делающей человека человеком. Эти люди хотели, например, понять, почему площадь под параболой можно вычислить рациональным путем, а площадь круга – нельзя (знаменитая квадратура круга). И таких людей было много и в Афинах, и в Сиракузах, и в Александрии. Не верите – перечитайте Аристофана. Один из его героев рассуждает, как приложить линейку, «чтоб круг квадратом сделался». И зрители в 414 г. до н.э. понимали, о чем идет речь!

А какой сегодня интерес? Прибыли-то нет. А для подсчета зарплаты в конверте или граммов в стакане нет необходимости рассуждать о неевклидовой геометрии, теории стихосложения или критическом реализме

Российская и советская, в какой-то степени французская и некоторые другие школы всегда отличались от прагматической школы США именно высоким духом. «Мы любим всё – и жар холодных числ, И дар божественных видений, Нам внятно всё – и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений…» В этом и суть – не спор, не противопоставление, а настоящие интеллигентность и кругозор, настоящая любовь к мудрости.

Не могу поверить, что кто-то хочет обеднить наш народ. А в то, что наше общество сумеет противостоять этому, пока еще верю.

Куда ведет реформа образования?

Марина Шестакова, доцент

– Мы являемся свидетелями глубоких изменений в системе высшего образования в России.

Безусловно, правильными являются цели проводимых реформ – повышение качества образования, интеграция российской науки в мировую. Однако средства достижения поставленных целей вызывают серьезные сомнения.

Главным инструментом реформирования оказались количественные показатели, на основании которых определяются эффективные и неэффективные вузы, перспективные и неперспективные направления вузовской науки, эффективные и неэффективные преподаватели.

В этой системе отсчета наиболее слабые показатели у гуманитарных и социальных дисциплин, что ведет к сокращению часов и преподавателей по этим направлениям. Но цель социально-гуманитарного образования не сводится только к получению и передаче знания. В ходе изучения исторических, филологических и социальных наук формируются ценностные установки личности, вырабатываются нормы социального поведения.

Конечно, можно сказать, что ценностные проблемы – не дело высшего образования, которое должно заниматься подготовкой высокопрофессиональных кадров, востребованных на рынке труда.

Но тогда чье же это дело?

Разумеется, у нас есть религиозные школы и общества, теологические кафедры и факультеты в вузах, которые отвечают на эти вопросы. Но могут ли они заменить светское, гуманитарное, научное образование?

Уважая право религиозного образования, нельзя забывать о различного рода экстремистских организациях, которые также претендуют на формирование мировоззренческих установок молодежи.

В этой сложной и взрывоопасной ситуации на плечи высшего образования ложится особая социальная ответственность.

Здесь следовало бы ожидать государственной поддержки светских социально-гуманитарных наук и образования; мы же видим прямо противоположную картину. Социально-гуманитарные дисциплины методично вытесняются из системы высшего образования РФ.

Куда же ведет такая реформа образования? Очевидно, что не в сторону распространения и развития научной гуманитарной культуры. Странно, что профессиональное сообщество не сплотилось перед лицом этой опасности.

Сейчас ведется борьба не за повышение зарплаты, не за сохранение рабочего места, а за судьбу молодого поколения, а значит, и за судьбу России. Почему же молчит научное сообщество?

Не ладно что-то в нашем королевстве

Ирина Симонова, доцент

– Статус гуманитарного образования, начиная с идеологии и заканчивая организацией воспроизводства этой сферы, резко снижается, особенно в последние пять лет. Если говорить о главных принципах, то здесь кардинально поменялась парадигма обучения – зачем учить? Вместо традиционных отечественных целей развитие получила философия образования на принципах американца Дьюи – ценности и блага не могут быть абстрактными, но должны быть конкретными, и стремиться нужно не к ним, а к их количеству.

Главными средствами стали новые методы обучения – нынешние программы переориентированы на интерактивные подходы, означающие, что человек должен добывать знания сам. Если раньше соотношение лекций к практическим занятиям в гуманитарном вузе было четыре к одному, то теперь все наоборот. При этом считается, что при подготовке к практическим занятиям студенты обязаны освоить нужные знания самостоятельно. Преподаватели, в свою очередь, должны с ними работать дистанционно, по сути, необходимость в живом преподавании отпадает, носители знаний теперь не нужны. Профессуре предлагается писать электронные пособия по несбалансированным программам, которые меняются каждый год, и «подвешивать» в Moodle (система управления курсами (электронное обучение), также известная как система управления обучением, или виртуальная обучающая среда). Студенты тычут пальцем в гаджет, якобы знакомятся с темой – информация эта не присваивается, потому что не становится обретенным смыслом.

В прямой связи с новыми веяниями исчез принцип напряженности учебного труда. Аудиторная нагрузка студентов гуманитарного цикла резко снизилась – максимум две пары в день и по субботам не учатся. Раз сокращаются часы, значит, убирают ставки, а затем закрывают кафедры. В конечном итоге из вуза выходят выпускники, которые уже вряд ли знают, в каком веке творил Пушкин, а вскоре, возможно, будут спрашивать, кто это.

Все это напоминает социальную эвтаназию: общество, променявшее свои корни и традиции на чуждую почву и конъюнктурные идеи, теряя суверенность и свою идентичность, явно сознательно идет к самоуничтожению.

Прибыльная наука

В международном экономическом рейтинге «Экспортер года» ТПУ получил золотую медаль за результаты по объему экспорта технического оборудования. Среди 20 победителей в этой номинации политех оказался единственным университетом, его соседями по номинации стали такие крупные компании, как «Аэрофлот», оборонное предприятие «Алмаз-Антей». Основной экспортный продукт вуза – это малогабаритные бетатроны – ускорители частиц, работающие по принципу рентгеновского аппарата.

Только в Великобританию за последние пять лет ТПУ поставил более 200 бетатронов, в Германию – более 100, десятки изделий – в Китай и США. Заинтересованность зарубежных партнеров понятна. Например, томский бетатрон МИБ-9, используемый в автоматизированных системах неразрушающего контроля, стоит 10 млн рублей, аналогичный линейный ускоритель из США – 60 млн рублей. Наш мобилен, их – нет.

– Саму технологию начали разрабатывать еще в 1950-х годах. Тогда это были ускорители частиц для сложных научных экспериментов по исследованию свойств материи, – рассказал проректор по науке и инновациям ТПУ Александр Дьяченко. – Но политехники научились применять бетатроны в промышленности, сейчас они приносят реальную пользу обществу: например, в досмотровых системах аэропортов позволяют обнаруживать в грузах взрывчатые вещества и наркотики. Их покупают для проверки качества сварных швов, опор мостов. Широкий спектр применения в медицине, например, для лечения заболеваний кожи и постоперационной терапии онкобольных.

Всего в 2014 году политех заработал на своих научных разработках (не только бетатронах) 3 592 млн рублей.

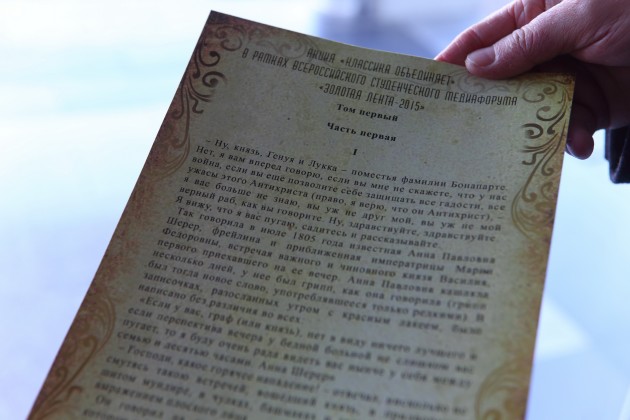

Классика пошла по рукам

Пришли за рекордом

Пришли за рекордом

В минувший вторник в Томске состоялась литературная акция «Читаем вместе». Ее участники поставили своеобразный рекорд по самому массовому одновременному прочтению знаменитого романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Задумка была простой, но в то же время очень оригинальной – всем желающим предлагалось публично одномоментно и хором прочесть по одной страничке знаменитого во всем мире романа.

Именно за этим пришли сюда студенты четвертого курса Института неразрушающего контроля НИ ТПУ Вячеслав Семенчук и Роман Шабалин.

– Если мы прочитаем весь роман, то войдем в Книгу рекордов Гиннесса, – признаются будущие инженеры. – Мы любим такие мероприятия, уже не в первый раз участвуем в них. В этом году танцевали здесь же, перед театром драмы, во время проведения U-NOVUS. А вообще массовые флешмобы сближают, заставляют вырываться

«в люди» при любой погоде.

Читаем графа Толстого

Книги принято читать в библиотеках, транспорте, но чаще всего – уютно устроившись на домашнем диване. «Долой комфорт!» – решили томские политехники и в Год литературы организовали большой студенческий медиаквест. Сергей Жвачкин, который возглавляет наблюдательный совет НИ ТПУ, поддержал инициативу политехников и принял участие в самой массовой читке романа графа Толстого.

– Несмотря на то что на дворе цифровой век, книги продолжают играть одну из главных ролей в жизни каждого человека, открывают нам окно в мир, учат переживать, любить, жить, помогают нам становиться личностями. Неслучайно нынешний год в России президент объявил Годом литературы, – приветствовал участников акции губернатор Сергей Жвачкин.

Глава региона подчеркнул, что настолько массовой студенческая акция возможна только в Томске – городе, который снискал славу студенческой столицы России.

Чуть позже губернатор признался, что его самым любимым местом в романе является эпизод, когда раненный под Аустерлицем Андрей Болконский встречается с Наполеоном и тот отмечает мужество русских солдат. И посетовал, что из-за занятости читает в основном в дороге, отдавая предпочтения классике и фантастике.

– Сейчас, когда у меня есть внуки, читаю еще и русские народные сказки, – признался губернатор и сфотографировался вместе с сотнями молодых людей на ступеньках областного театра драмы.

Многие участники акции не растерялись и сделали оперативное селфи с губернатором.

Техника скорочтения

– В Международный день студентов нам хотелось напомнить томичам, что век информационных технологий и соцсетей не отменяет великой русской литературы, – заметил перед началом оригинального мероприятия начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов. – Мы ожидаем, что участие в флешмобе примут около 1 500 человек.

И эти надежды оправдались: полторы тысячи юношей и девушек – по числу страниц великого романа, не торопясь, как учили их в школе педагоги-литераторы, с выражением прочитали доставшиеся им страницы «Войны и мира». К ним присоединились и все желающие, получившие приглашение на этот праздник книги на сайтах администрации Томской области и губернатора. На чтение страницы каждому требовалось в среднем по две минуты.

Первокурснице Института социальных гуманитарных технологий НИ ТПУ Софье Пинчук попался отрывок из десятой главы «Войны и мира», в которой Наташа пишет письмо Андрею Болконскому. Дойдя до последней фразы, как и все, она радостно подняла вверх свой экземпляр – сигнал еще одной перевернутой страницы великого романа.

– В политехе работает мощная служба по организации самых разных мероприятий, и мы буквально с первых дней студенчества ныряем в это бурное море событий, – замечает Софья. – Такие акции нас сближают, вон сколько вокруг счастливых лиц.

Фишка, придуманная студентами-томичами, уже прописалась не только в медиапространстве (об акции рассказали уже и в американских, и канадских СМИ), но и на бескрайних просторах Интернета. А что до слабого морозца, разве можно им испугать сибиряков, легко позирующих в купальниках при минус 40? Да и в Татьянин день, когда морозы за 30, никто не отказывается от уличных праздников. А тут всего каких-то минус 15 было.

Охота на ведьмины метлы

– Он в тропиках, – сообщает мне коллега Михаила Ямбурова и тут же ошарашивает: – Через час будет.

Оказалось, что личным самолетом своего сотрудника ботанический сад ТГУ пока не обеспечил, а тропиками здесь называют оранжерею с флорой этого климатического пояса. В ней Михаил, как заведующий лабораторией интродукции тропических и субтропических растений, времени проводит не меньше, чем искатели приключений в диких джунглях.

Будни ботаника

Утро Михаила Ямбурова начинается с обхода оранжерей, всего их четыре, но некоторые делятся на несколько отделов. Внимание биолога сосредоточено на состоянии растений, температуре и прочих показателях.

– После обхода возникает куча разных дел, – говорит Михаил. – Работа с литературой, инвентарными списками, у нас одна из крупнейших коллекций в Сибири – около 8 тыс. видов и сортов растений, из них треть тропические и субтропические, которые растут в оранжереях. А нам с коллегами следить надо за каждым.

Опустилась температура? Звонок в хозяйственную часть, чтобы отрегулировали до нужного уровня. Одному растению не хватило воды, а другому, наоборот, слишком много? Обсудили эти вопросы с садовником (в каждом отделе оранжереи есть свой специалист).

Помимо прочего сотрудники ботанического сада подбирают интересных представителей флоры для экспозиций. Их специально перемещают ближе к экскурсионной аллее.

– Активнее всего люди приходят в феврале и марте, когда у нас начинают цвести азалии. Думаю, потому, что все к этому времени уже успели устать от зимы, – говорит Михаил.

В коридоре административного здания, которое разделяет заснеженную улицу и оранжереи, создается ощущение диссонанса. Повсюду зелень, как будто не ноябрь на дворе.

– Мы замечаем, что времена года меняются, – улыбается Михаил Ямбуров. – Многие растения осенью сбрасывают листья, а зимой в субтропических оранжереях холодает – держим температуру шесть – восемь градусов.

Наш герой не только заведует лабораторией, но и проводит научные исследования, преподает в университете, работает по грантовым программам…

Откуда корни растут

Тяга к растениям у Михаила с детства. Спасибо стоит сказать бабушкам и их огородам, где рядом с морковкой, картошкой и прочими дачными радостями нашлось место для декоративных растений. Внук помогал на участках и в отличие от многих своих сверстников делал это с удовольствием. Любовь к флоре отразилась и на школе – олимпиады, кружок юных натуралистов… К концу учебы у Михаила не оставалось сомнений в выборе профессии – только биолог.

– Поступил на кафедру ботаники Томского государственного университета, – вспоминает Михаил Ямбуров. – Дипломную работу защищал по кедровому стланику. Замечательное было время, мы с моим научным руководителем Сергеем Горошкевичем ездили с экспедициями по Сибири, Курильским островам и изучали это удивительное растение, брали образцы для лабораторных опытов.

Про кедровый стланик, внешне не особо выдающийся, Михаил может рассказывать часами. И о «широкой экологической амплитуде», что означает, что кусты растения можно встретить и на скалах, и на болоте, и в тундре. И про его уникальную живучесть – при наступлении отрицательных температур стланик загибает свои ветви, пряча под слоем снега почки от вымерзания. И про его форму в виде чаши…

Тему кандидатской диссертации «Ведьмины метлы» нашему герою предложил взять научный руководитель. Причины, по которым Михаил согласился, уходят корнями в детство:

– Я жил в пригороде Улан-Удэ, и в школу приходилось ездить через небольшой лес. По дороге росла сосна с огромной ведьминой метлой, и меня уже тогда разбирало любопытство, что же это такое.

Ведьмины метлы – это шарообразные образования из множества тонких веток с недоразвитыми листьями, которые можно заметить практически на всех видах деревьев. Они образуются в результате мутации почек.

Магия метлы

Хоть Михаил и уверяет, что предмет его научной работы не имеет никакого отношения к оккультизму (своим названием метлы обязаны средневековым ботаникам, которые все необъяснимые явления считали колдовством), его жизнь он разделил на две части. В одной он занимается оранжереями, в другой – охотится за метлами.

– В моей нынешней работе, которую я очень люблю, метлам места не нашлось, – поясняет Михаил Ямбуров. – А интерес к ним не угас, материала собрано немало, к тому же с этой темой я выиграл несколько грантов. Поэтому продолжаю с коллегами ездить в экспедиции – собирать в природе ведьмины метлы.

Дело Михаила Ямбурова продолжила его студентка Екатерина Коняхина, выиграв грант фонда Бортника «УМНИК». Они создают питомник декоративных хвойных растений на основе этих природных мутантов.

– Большинство сортов хвойных, которые сейчас присутствуют на рынке, – европейской селекции, с нашими зимними условиями они не дружат, – говорит Михаил. – А наши сорта создаются на основе местных видов, и у них этой проблемы нет, напротив, они смогут расти и в более северных регионах.

Занесло Михаила с ведьмиными метлами и на сцену. Он стал победителем томского этапа Science Slam – научной битвы молодых ученых, где они буквально на пальцах рассказывают тему своего исследования неподготовленной аудитории. На выступление дается 10 минут. Михаил Ямбуров за это время успел не только рассказать о своей теме, но и устроить при помощи жидкого азота парную, чтобы, помахивая веником из ведьминых метел, подробнее рассказать об их великолепных целебных свойствах.

– До этого я выступал только на научных конференциях, где аудитория владеет терминологией, – рассказывает биолог. – А с неподготовленными слушателями приходится работать совсем по-другому. Зато теперь, подавая заявления на грант, всегда знаю, какие моменты выделить, а какие сгладить.

И зимой в тропики

Раньше дома у Михаила было много растений, разные диковинки, выписанные по Интернету. Но потом все они перекочевали в ботанический сад, в квартире остались лишь самые стойкие. С таким графиком командировок и экспедиций выжить имеют шансы только те представители флоры, которые могут перенести месяц без поливки. Вот и в декабре у биолога очередное путешествие – на этот раз во Вьетнам.

– Это будет отпуск, но я всегда совмещаю его с научной деятельностью. Общаюсь с коллегами, собираю материал для статей, – говорит Михаил.

Есть у биолога и хобби – из множества своих путешествий по Азии (Индия, Таиланд, Непал, Китай, Камбоджа) Михаил привез массу фотографий растений, которые используются в озеленении городов тропических стран.

– Хочу издать книгу с фототекой в следующем году. Многие просто удивляются красоте растений и не подозревают, что о них существует масса интереснейшей информации. Легенды, мифы, исторические факты, – делится планами Михаил.

Впрочем, и без книги дел у заведующего лабораторией хватает. В его «тропиках» планируется сразу три экспозиции: одна будет посвящена Азии, вторая – Австралии, а третья – Новому Свету. Чтобы томичи в самую снежную зиму могли прийти и посмотреть на экзотические живые растения.

ЦИФРА

20 тыс.посетителей в год приходят любоваться экспозициями ботанического сада.

Мамонтовый период

Обычная экспедиция студентов и преподавателей геолого-географического факультета ТГУ закончилась большой удачей. В Новосибирской области было найдено больше 600 различных останков мамонтов, что стало крупнейшей находкой в Азии. Глава экспедиции заведующий лабораторией ТГУ Сергей Лещинский рассказал «Томским новостям», что значат найденные кости для науки.

Обычная экспедиция студентов и преподавателей геолого-географического факультета ТГУ закончилась большой удачей. В Новосибирской области было найдено больше 600 различных останков мамонтов, что стало крупнейшей находкой в Азии. Глава экспедиции заведующий лабораторией ТГУ Сергей Лещинский рассказал «Томским новостям», что значат найденные кости для науки.

-Мы работали в месте под названием Волчья Грива. Местонахождение крупное, перспективное в плане больших находок. Располагается оно в черте села, которое символично называется Мамонтовое. По непонятным причинам оно очень мало изучалось. Работы там проводились всего лишь несколько раз: где-то в 1960-х годах и в начале 1990-х, – сообщил Лещинский.

В нынешней экспедиции участвовали не только археологи из Томска, но и специалисты из Новосибирска и молодые геологи из Польши. О работе с поляками рассказал участник экспедиции студент 4-го курса ГГФ ТГУ Никита Федяев:

– Поляки очень веселые и улыбчивые ребята. Так как польский и русский языки очень похожи, проблем с общением не было: они нам слово по-польски, мы им по-русски, потом уже догадывались по смыслу. Если нам нужно было употребить какой-то термин, говорили на английском. Если и это не помогало, объяснялись на пальцах.

Грязь для мамонтов

Палеонтологи надеялись максимум на пару сотен артефактов, но никак не на 600. По словам главы экспедиции Сергея Лещинского, больше костей было найдено только в районе Ханты-Мансийска и за полярным кругом.

– К сожалению, самые крупные находки мы не смогли привезти, потому что они были в плохом состоянии. Их зачистили, сфотографировали, но транспортировать такие останки было невозможно, – с досадой отметил Лещинский.

Помимо костей мамонтов были найдены останки древних лошадей и каменная стружка от острых палок древних людей. Это еще раз подтверждает, что люди и мамонты были очень близко знакомы.

– Мамонты приходили на Волчью Гриву есть грязь, в которой были полезные для них минералы, как это сейчас делают слоны в Африке. Часть из них погибала от истощения: дойти-то он дошел, но на этом силы его и покинули. Более здоровые особи могли быть атакованы древними людьми, для которых было святым делом добить хромого мамонта, – рассуждает Лещинский.

По подсчетам палеонтологов, за 6 тыс. лет существования в тех местах погибло около семи сотен особей. При этом практически все останки исчезли полностью путем выветривания или по другим естественным причинам. Остались только те кости, которые были затоптаны в землю. Причем чем глубже они находились, тем лучше сохранились.

Найденные артефакты показали, что древние мамонты страдали от различных костных заболеваний. Возможно, именно это и стало причиной их массового вымирания.

Раскопки в селе Мамонтовом обязательно будут продолжены. И кто знает, может быть, в следующий раз томские палеонтологи найдут еще более интересные и важные артефакты.

Географ глобус не пропил

Савелий Куранин

Томичи написали географический диктант

В Томске, как и во всей России, впервые прошел географический диктант. В нашем городе площадкой для диктанта стал ТГУ. Свои знания по географии родной страны проверили 228 томичей, среди которых были студенты, школьники, люди среднего возраста и даже представители МЧС по Томской области. Каждый участник получил специальный бланк для ответов и список из 25 вопросов о расположении устьев рек, о климате регионов, о часовых поясах и многом другом.

Как считает декан геолого-географического факультета ТГУ Геннадий Татьянин, диктант не только просвещает людей, но и помогает развить любовь к родине.

В целом географический диктант не вызвал у томичей особых затруднений. Самым первым свою работу сдал подполковник МЧС Михаил Бегун. Очень быстро с заданиями справились школьники. Старшеклассник Иван Соловьев отметил, что задания для него были очень легкими, а из всех вопросов затруднение у него вызвал только один: в каком регионе России в среднем выпадает наибольшее количество осадков.

– Ответил, что в Сахалинской области. Еще не знаю, правильно или нет, но мне задания понравились.

Участникам понадобились знания не только по географии, но и по истории и даже по литературе, когда вопросы касались биографий писателей.

Результаты географического диктанта можно будет узнать 10 декабря на сайте Русского географического общества.

УЗИ для новостроек

Татьяна Александрова

Фото: Вероника Белецкая

Нагрузку природных аномалий на здания могут просчитать в новом научно-образовательном центре ТГАСУ

Современная фантазия архитекторов не знает границ: лондонский «огурец», деловой комплекс Москва-сити, город искусств и наук в Валенсии, небоскребы в Арабских Эмиратах, да и томские высотки последних лет – 18-этажный «Гудвин» на Комсомольском, свечки-«Каскады» – поражают размахом, высотой, смелыми техническими решениями. Все эти здания еще в начальной стадии проектирования прошли не одну экспертизу на надежность и устойчивость.

Задолго до рождения

Рассчитать с высокой точностью поведение строительных конструкций в случае природных и техногенных катаклизмов, убедиться в надежности зданий и сооружений еще на предпроектных стадиях – теперь такая возможность появилась у студентов и научных сотрудников ТГАСУ. В минувший понедельник здесь открылся научно-образовательный центр компьютерного моделирования строительных конструкций и систем. Он оснащен самыми современными программными комплексами в области моделирования, расчета и проектирования зданий и сооружений.

Под дружные аплодисменты символическую красную ленточку разрезали ректор ТГАСУ Виктор Власов, заместитель губернатора области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, академик РААСН профессор Леонид Ляхович и директор нового центра Никита Мещеулов.

– За последние годы университет значительно нарастил материально-техническую базу. Сегодняшнее открытие – еще одно тому подтверждение, – отметил в приветственном слове руководитель вуза. – Центр позволит моделировать здания и сооружения задолго до начала строительства. Появится возможность заранее изменить или усилить отдельные конструкции сооружений. Здесь будут работать не только студенты и ученые нашего университета, но и специалисты из проектных организаций и строительных компаний. Первая группа желающих уже набрана.

Предотвратить катастрофу

– В этом центре может быть реализована функция сопровождения конструкций в течение всего жизненного цикла, – считает Михаил Сонькин. – В настоящее время у нас создается ситуационный центр губернатора Томской области, где будет проводиться анализ социально-экономического развития региона, а также составляться прогноз событий с точки зрения безопасности. Думаю, оценка качества и текущее состояние ответственных объектов тоже может стать составляющей частью этого центра. Одно дело – спроектировать, другое – продолжать эксплуатировать, а третье – оценивать и давать информацию о реальном состоянии зданий и сооружений.

Дуэт авторитета и молодости

Научным руководителем томского центра стал профессор Московского государственного строительного университета Александр Белостоцкий – признанный авторитет математического моделирования в строительстве. Под его руководством проектировались значимые объекты в олимпийском Сочи и основные сооружения ряда атомных объектов и гидроэлектростанций. В онлайн-поздравлении московский профессор пожелал сибирякам стать аккумулирующим ядром строительного образования в России.

О главных целях нового научно-образовательного подразделения ТГАСУ рассказал директор – 26-летний аспирант кафедры железобетонных и каменных конструкций строительного факультета ТГАСУ Никита Мещеулов. По его словам, к созданию новой структуры университет шел давно, и вопрос актуальности создания центра рассматривался неоднократно на всех уровнях университета, но окончательное решение было принято лишь этим летом.

– Моделированием строительных конструкций я начал заниматься еще в студенчестве, – говорит молодой ученый. – В ТГАСУ накоплен большой экспериментальный опыт и большая обновленная экспериментальная база для проведения исследований. Сегодня, получив передовой математический аппарат, мы имеем комплекс инструментов для решения всевозможных инженерных и научных задач в области строительства.

Петр Чубик: В свободное от ректорства время я работаю дворником

Фото: Алексей Гаврелюк

Заманить на чашечку чая ректора ТПУ Петра Чубика оказалось непросто. Глава одного из ведущих томских вузов – на разрыв. Поймать Петра Савельевича нам удалось буквально между двумя командировками. В беседе с журналистами «Томских новостей» гость рассказал о том, кто в университете получает самую высокую зарплату, оценил шансы вхождения ТПУ в рейтинг «100 лучших вузов мира» и вспомнил самый яркий эпизод из своей студенческой жизни.

Как там, на фронте?

– Петр Савельевич, для студента горячие деньки наступают дважды в год – в период летней и зимней сессий. Жизнь научных сотрудников выходит из привычной зоны комфорта в дни защиты кандидатской или докторской диссертации. Тех, кто еще не может назвать вуз своим вторым домом, но очень хотел бы, приводит в трепет приемная кампания. А когда наступает жаркая пора для ректора?

– Я бы отметил четыре таких периода. Прежде всего, традиционный бал краснодипломников. Но он ознаменован приятными хлопотами. Ежегодно из стен ТПУ выходят более 1?200 выпускников, чьи дипломы украшают отличные оценки. Вручая им памятные медали, я всегда испытываю особенное волнение, потому что понимаю: от этих ребят зависит будущее отечественных предприятий, отраслей, страны, да и всего человечества.

Летом, когда все наслаждаются заслуженным отпуском, для ректора начинается самое напряженное время – нужно обеспечить качественный набор в аспирантуру, магистратуру и особенно на первый курс. При сегодняшней демографической ситуации и низкой доле выпускников, сдающих ЕГЭ по физике, это не так просто. В нынешнем году средний балл по ЕГЭ первокурсников ТПУ – 75. С гордостью могу сказать, что это лучший результат в Томске и один из лучших в стране. По качеству приема, к слову сказать, мы занимаем среди технических вузов России 11-е место.

Далее – сентябрь, время опубликования итогов мировых рейтингов. Томский политехнический закрепился в рейтингах QS и TНЕ. Но мало занять там топовую позицию, важна динамика изменений.

Новогодние каникулы «омрачает» подведение итогов года. Всегда жду их с некоторой тревогой, потому что ТПУ как национальный исследовательский университет и участник проекта «5–100» взял на себя более чем серьезные обязательства. Их невыполнение чревато для вуза потерей статуса и права участия в этом масштабном проекте. Должен признаться, что не всегда и не всё у нас выходит гладко. В 2013 году, например, мы недотягивали по двум показателям. Пришлось поднапрячься, чтобы исправить ситуацию. И это нам удалось.

– С чего начинается стандартный рабочий день ректора Томского политехнического?

– С просмотра сводок от служб по режиму и безопасности. Сегодня ТПУ – это целый университетский город. Одновременно в общежитиях вуза проживают 6?200 студентов, количество сотрудников примерно такое же. В нашем ведении 21 учебный корпус, а это 1?667 аудиторий и лабораторий. Разумеется, в деятельности такой огромной системы вполне могут возникать какие-то сбои. Тогда день начинается с разрешения нештатных ситуаций. Если же разведка доносит, что на фронтах все спокойно, – можно вздохнуть с облегчением и заняться текущей работой.

– Вы – выпускник ТПУ. Какими аргументами руководствовались вы и ваши сверстники, выбирая в свое время Томский политехнический? И по какой причине, на ваш взгляд, делают такой же выбор нынешние абитуриенты?

– Меня привлек томский политех тем, что здесь была одна из лучших за Уралом геологоразведочных школ. И я не ошибся: она и сегодня на тех же позициях.

Что же касается современных абитуриентов, то проведенные нами специальные соцопросы первокурсников показали следующее: 62% из них привлекло положение ТПУ в мировых рейтингах, на втором месте оказалась практически стопроцентная гарантия трудоустройства в крупных компаниях страны, на третьей позиции – возможность включенного обучения и академических обменов с зарубежными вузами. Сегодня ТПУ реализует полтора десятка магистерских программ уровня «Двойной диплом». Еще одна причина учиться в томском политехе – возможность вести насыщенную и разностороннюю студенческую жизнь.

– А вы в свои университетские годы были примерным и старательным студентом?

– Отличником я не был никогда. Правда, возможность сдать сессию на одни пятерки несколько раз выпадала. Но не случилось. За одну из таких несостоявшихся попыток стыдно до сих пор (улыбается). У студентов-геологов было принято жениться еще в годы учебы. Разумное решение, между прочим: выпускников распределяли чаще всего в какую-нибудь тмутаракань, и найти там спутницу жизни было не просто. Я студенческой традиции не изменил: женился, через девять месяцев родился сын. Некоторые мои одногруппники уже успели обзавестись детьми, но мальчик на нашем потоке был первый. Ребята на такую новость отреагировали мгновенно, повесив в общежитии объявление: «У Чубика родился сын. Принимаются заявки». Обмывали мы это дело всю ночь шампанским, а на следующий день – экзамен по электротехнике. Принимала его очень симпатичная и очень строгая женщина. Когда я «поплыл» в теории, ребята не удержались: «Да у него вчера сын родился!» На что экзаменатор ответила: «Рождение сына нужно встречать отличными отметками». Я, обидевшись, попросил ее посмотреть мою зачетку, в которой были одни пятерки. Она несколько смутилась, тут же сказав: «Но я вам выше тройки поставить не могу». Вот так я отпраздновал появление сына.

Рецепт для мудреца

– Сегодня ТПУ борется за место в рейтинге «100 лучших вузов мира». А что такое университет международного уровня?

– Есть общепринятое определение, на первый взгляд, очень простое. Университет международного уровня – это концентрация студенческих и преподавательских талантов, изобилие ресурсов, чтобы привлечь и удержать эти таланты, и эффективное управление. Но, как говорят мудрецы, даже если рецепт лекарства известен, еще не факт, что оно поможет.

Все знают, к чему нужно стремиться, вопрос – как этого достичь. К тому же у всех вузов разные стартовые условия по объективным причинам. ТПУ, например, до сентября 2010 года не мог принимать на работу иностранных ученых из-за своей закрытости: у нас есть действующий исследовательский атомный реактор. Между прочим, единственный в вузах России. Чтобы ТПУ стал университетом мирового уровня, ему должны сказать свое «да» международные эксперты. А для того чтобы это произошло, они должны узнать про томский вуз.

Сегодня одна из основных наших задач на пути к вершинам мировых рейтингов – максимальная включенность в международную научную жизнь. Сейчас, например, я веду переговоры о том, чтобы в 2017 году заседание Ассоциации CESAER, в которую входят 52 ведущих инженерных вуза из 24 стран Европы, прошло на базе ТПУ. Если все случится, это будут дополнительные баллы в нашей копилке.

– Какими принципами вы руководствуетесь, управляя огромной командой, чтобы вывести свой вуз в мировые лидеры?

– Должен отметить, что сегодня у нас самая молодая среди российских вузов команда. Средний возраст топ-менеджеров не превышает 40 лет. А вообще в ТПУ выстроена четкая система, которая работает как часы. Есть утвержденные министерством программы развития. Чтобы держать руку на пульсе времени и оперативно принимать необходимые решения, проводятся еженедельные заседания ректората с утвержденной заранее повесткой. Делегации из других вузов от такой нашей системы в шоке, в хорошем смысле этого слова.

Добрую службу сослужил и переход на систему эффективного контракта для руководителей и научно-педагогических работников. У последних 6-часовой рабочий день и 6-дневная рабочая неделя. В год получается 1550 рабочих часов. Самая массовая профессия в вузе – доцент. Средняя нагрузка у него 650 часов плюс 160 часов на административно-методическую работу. На оставшиеся 740 часов мы предложили доцентам на выбор 20 направлений исследовательской и творческой работы и ввели критерии ее оценки. В первый год около 40% научно-педагогических работников вуза (это 740 человек) с лихвой выполнили условия эффективного контракта, за что получили премии по 100 тыс. рублей плюс стимулирующие выплаты за перевыполнение отдельных показателей.

Это был ожидаемый результат. Сейчас перед нами стоит задача повысить количество сотрудников, выполняющих эффективный контракт, до 70–80%.

– Так сложилось, что в Томске сосредоточены сильные вузы, один лучше другого. Такое положение вещей как-то влияет на жизнь университетов?

– Замечательно влияет! Как подметил президент Томского государственного университета Георгий Майер, вековое соперничество двух ведущих вузов, ТГУ и ТПУ, стало движителем развития томского научно-образовательного комплекса. Уже много лет мы идем, что называется, ноздря в ноздрю: в 1997 году ТПУ стал особо ценным объектом культурного наследия народов России, в 1998 году – ТГУ. В 2009 году мы получили статус национального исследовательского университета, на следующий год – ТГУ. Ну и так далее. С конкуренций у нас все в порядке. Хуже обстоят дела с кооперацией. А она необходима, чтобы дополнять друг друга недостающими компетенциями. Совместно университеты могут реализовывать уникальные научные проекты, с которыми в одиночку не справиться. Думаю, со временем кооперация и конкуренция будут в равных пропорциях.

Инвестиции от ума

– Некоторые скептики заявляют: ну борются вузы за студентов и мировые рейтинги, а области-то какой от этого толк…

– И они в корне не правы. Докажу на цифрах. ТПУ дает томичам 6 тыс. рабочих мест с не самой низкой заработной платой (средняя цифра по вузу – 45 тыс. рублей). Ежегодно студенты инвестируют в Томскую область 7,5 млрд рублей, из них не менее 2 млрд приходится на обучающихся ТПУ. Наш вуз выплачивает налогов в местный и региональный бюджеты на сумму полмиллиарда рублей. Вложения в строительство объектов инфраструктуры и капитальный ремонт в этом году составляют порядка 830 млн рублей. Строят и ремонтируют – тоже томичи. А импорт мозгов (в ТПУ поступают жители 60–70 регионов страны)? А повышение узнаваемости Томска в мире через вхождение ТПУ в мировые рейтинги и иностранных студентов? И многое другое.

– Еще один упрек нередко адресуют вузам работодатели из самых разных сфер деятельности. Мол, выпускник нынче не тот: ничего толком не знает, ничему не обучен… Томскому политехническому приходится слышать подобные упреки в свой адрес?

– Крайне редко. Выпускники ТПУ сегодня нарасхват, ежегодно в очередь за ними выстраиваются до 1200 предприятий. Томский политех занимает шестое место в стране по трудоустройству, причем 95% ребят устраиваются по специальности. А для того чтобы упреки, о которых вы говорите, в наш адрес не звучали, пять лет назад ТПУ первым из томских вузов вступил в межотраслевое производственное объединение работодателей Томской области. Мы согласовали программы обучения с двумя сотнями предприятий. По объемам научных исследований для реального сектора экономики ТПУ входит в тройку лидеров по стране. Больше только у Бауманки и МИФИ.

– До сих пор не утихают споры по поводу целесообразности ЕГЭ. По вашим ощущениям, введение единого государственного экзамена действительно сказалось на качестве знаний выпускников школ?

– Я бы ответил так: дело не в ЕГЭ, а в его количестве (в количестве баллов). Наши специальные исследования показывают, что высокие баллы ЕГЭ – под и за 90 – очень хорошо коррелируют с результатами первой экзаменационной сессии. Поэтому вузам очень важно привлечь высокобалльников, те самые таланты.

Кто приносит большую зарплату жене?

– Сегодня высшее образование – это прежде всего менеджеры, юристы, экономисты. И мало кто стремится в инженеры. Как вам кажется, удастся ли когда-то поднять престиж этой профессии?

– До прежнего уровня – нет. Знаете, как меня на уроках русского языка в школе учили проверять правильность написания слова «инженер»? Это тот, кто приносит жене большую зарплату. Сегодня спутницам инженеров на такое рассчитывать не приходится. Мало того, в советские времена перед этими специалистами маячил серьезный карьерный рост – от главного инженера до директора предприятия. В наши времена у руля стоят немного другие люди. Так что массового возврата в инженеры, с высокой степенью вероятности, не будет. Скажу больше, не в фаворе эта профессия и у наших зарубежных вузов-партнеров.

Тем не менее ребята, увлеченные и, главное, способные к обучению инженерному делу, есть. И в ТПУ регулярно появляются новые программы и проекты, которые помогают намывать этот золотой песочек.

– Петр Савельевич, а вы играющий тренер? Встаете сегодня за преподавательскую кафедру?

– А как же! Читаю для старшекурсников курс «Буровые технологические жидкости». Это помогает держать себя в тонусе. В наши дни роль преподавателя кардинально изменилась. Все «испортил» Интернет. Раньше у преподавателя была полная монополия на знания: он приходил в аудиторию и студенты слушали его разинув рты. Сейчас студенты одним легким нажатием кнопки могут найти ту же самую информацию, зачастую еще даже лучше упакованную. Поэтому жить в тех же координатах, что и 15–20 лет назад, преподавателю нельзя. Он может сохранить лицо, только занимаясь наукой, публикуясь в престижных журналах, выступая на международных конференциях, что позволяет нести в аудиторию свежие знания, которых еще нет в Интернете. К счастью, большинство наших ученых это хорошо понимают.

– Как вы распоряжаетесь свободным временем, если оно выдается?

– С удовольствием провожу время с семьей. У меня сын, дочь и два внука. Старшему – 11 лет, младшему – год и два месяца. Зимой катаюсь со старшим на лыжах, в теплое время года пересаживаемся на велосипеды. По выходным дед встает к плите, и мы устраиваем с внуком мужские завтраки. Я живу за городом, так что развлечений всегда хватает: летом стригу газон, зимой чищу снег. Одним словом, в свободное от ректорства время работаю дворником.

Справка «ТН»

Петр Чубик родился 7 июля 1954 года в Красноярском крае. Окончил геологоразведочный факультет Томского политехнического института. В ТПУ работает с 1976 года, сразу после его окончания. Проделал путь от инженера научно-исследовательского сектора до ректора. Три года занимал должность заместителя губернатора Томской области по кадровой политике. ТПУ возглавляет с 2008 года. Является вице-президентом Ассоциации инженерного образования России и Ассоциации технических университетов, председателем Совета Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций, сопредседателем консорциума опорных вузов госкорпорации «Росатом», членом экспертного совета при заместителе губернатора по научно-образовательному комплексу и инновационной политике.

Знаете, как меня на уроках русского языка в школе учили проверять правильность написания слова «инженер»? Это тот, кто приносит жене большую зарплату. Сегодня спутницам инженеров на такое рассчитывать не приходится.

Университет международного уровня – это концентрация студенческих и преподавательских талантов, изобилие ресурсов, чтобы привлечь и удержать эти таланты, и эффективное управление. Вопрос – как этого достичь?

С конкуренцией у главных томских вузов все в порядке. Хуже обстоят дела с кооперацией.

Чтобы выйти на такую орбиту, политехники объединили теорию и практику

«В эфире – новости ТПУ». Именно так – с выпуска свежих университетских теленовостей по уже устоявшейся традиции началось очередное заседание ученого совета Национального исследовательского Томского политехнического университета. И самым главным событием октября для ТПУ стало включение вуза в топ-300 лучших университетов планеты по версии престижного рейтинга Times Higher Education. Томский политехнический впервые в своей истории был включен в этот авторитетный реестр. Компанию томичам в топ-300 составили всего лишь несколько российских вузов: МГУ, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, МИФИ, Казанский федеральный университет. Председатель наблюдательного совета университета губернатор Томской области Сергей Жвачкин искренне порадовался этому событию:

– Включение в мировой рейтинг означает открытие новых перспектив по укреплению научного и образовательного сотрудничества ТПУ с ведущими университетами мира, привлечению в Томск новых студентов со всей России и из-за рубежа, дальнейшему развитию материально-технической базы вуза, появлению новых кафедр и лабораторий. Такие события наглядно свидетельствуют о том, что дорожная карта по превращению ТПУ и ТГУ в лучшие университеты мира, реализуемая сегодня при активной поддержке федеральных и областных властей, реально работает и приносит свои плоды.

Поздравляя коллектив со знаковым достижением, губернатор также подчеркнул, что сегодняшние успехи политехников являются заслугой не только современных ученых и преподавателей, но и их легендарных предшественников.

Одной из живых легенд томской науки и политехнического университета является Иван Чучалин, отметивший в октябре свой 90-й день рождения.

За плечами этого поистине легендарного человека почти семь десятилетий, отданных высшей школе, вместивших в себя создание НИИ ядерной физики, десятки смелых научных открытий, ректорство в ТПУ и ТУСУРе. Во многом благодаря Ивану Петровичу у ТПИ появился собственный ядерный реактор, была сформирована уникальная база исследовательского оборудования, включая электронный синхротрон «СИРИУС», один из крупнейших в мире.

Чествование юбиляра стало самым трогательным и торжественным моментом заседания ученого совета. Под аплодисменты присутствующих Сергей Жвачкин вручил виновнику торжества высшую награду региона – орден «Томская слава». Наградой юбиляру от родного вуза стали звание почетного выпускника, именная медаль и включение портрета в университетскую галерею славы.

– Иван Петрович – гордость и легенда томской науки и всей нашей области. Он сражался на фронтах Великой Отечественной, возглавлял два ведущих технических вуза страны, воспитал сотни талантливых инженеров, конструкторов, ученых и преподавателей. И сегодня до сих пор в строю, служит родному вузу. Мне кажется, именно о таких людях написаны знаменитые строки: «Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей!» – сказал губернатор, вручая заслуженную награду.

В годы ректорства профессора была заложена одна из лучших традиций политехнического – тесное сотрудничество с промышленными предприятиями Томска. Союз теории и практики воплотился во множестве совместных проектов и разработок, ставших новым словом в науке и производственных технологиях. Современные реалии лишь усилили значимость этого альянса.

– В наши дни, когда технологии стремительно сменяют друг друга, сотрудничество с наукой и университетом имеет для нас особенно важное значение, – сказал Иван Пушкарев, директор Томского электромеханического завода, принявший участие в заседании ученого совета ТПУ и подписавший в этот день вместе с ректором ТПУ Петром Чубиком соглашение о сотрудничестве флагмана сибирского машиностроения ТЭМЗа и НИ ТПУ.

– Начиная с 1920 года, когда мастерские Томского технологического института выделились в отдельное предприятие, ставшее впоследствии Томским электромеханическим заводом, нас связывает неразрывное сотрудничество. Почти весь инженерный корпус ТЭМЗа, включая директора завода, – это наши выпускники. Все предыдущие 95 лет мы жили, так сказать, в гражданском браке, а теперь решили узаконить отношения, подписав официальную бумагу. И все же этот шаг нельзя назвать простым соблюдением формальностей – соглашение содержит план реализации нескольких конкретных проектов с указанием четких сроков и ответственных лиц, – с особым удовольствием рассказал участникам ученого совета Петр Чубик.

Прежде всего речь идет об открытии на базе томского политеха двух новых лабораторий неразрушающих методов контроля и свойств материалов, продолжении совместного проекта по разработке и производству дефектоскопов для грандиозного российского проекта газопровода «Сила Сибири». Эти аппараты позволяют проверять качество сварного шва трубопровода, не снижая скорости прокладки труб.

– Когда ТПУ и ТГУ поставили своей стратегической целью вхождение в число лучших мировых университетов, многие отнеслись к этому скептически. Но то, что мы сейчас наблюдаем в этих двух университетах, наглядно показывает: эти цели не из серии заоблачных, а вполне реальны и достижимы, – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Юных кулибиных – на карандаш

Пожалуй, впервые в международный деловой центр с серьезным названием «Технопарк» притопали сразу 150 дошколят и младших школьников, представителей детских садов и школ из 15 районов области. И не на утренник или спектакль, а на очень даже взрослое мероприятие. Здесь стартовал турнир на кубок главы региона между теми, кто с малолетства увлекается научно-техническим и конструкторским творчеством. Недетские соревнования между детьми открыл лично губернатор Сергей Жвачкин. Вспоминая, как школьником сам с огромным удовольствием бегал в технические кружки, он искренне позавидовал нынешней детворе:

– Сегодня мы подводим итог нашей деятельности по развитию научно-технического творчества в детсадах и школах. Этой работой мы начали заниматься совсем недавно, но нам уже есть чем гордиться. Кружки по робототехнике набирают популярность среди детей, и мы поддерживаем их – приобретаем оборудование и детали для конструирования.