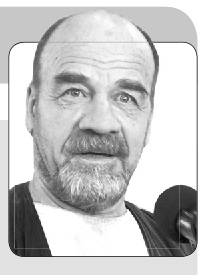

Сергей Никифоров

Завершившийся учебный год для Томского политехнического университета стал юбилейным: вуз был основан 120 лет назад, в 1896 году, а спустя 10 лет осуществил первый выпуск инженеров. Об итогах учебного года и о вкладе Томского политехнического в развитие региона рассказывает ректор ТПУ, председатель совета Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций Петр Чубик.

Остаются лучшие

– Высшие учебные заведения подводят итоги дважды: в середине года, когда завершается весенний семестр и очередной отряд выпускников празднует окончание вузов, и в конце года – по календарю. Петр Савельевич, как вы оцениваете качество нынешнего юбилейного выпуска томских политехников?

– В советские времена существовал Знак качества. Он присваивался самой надежной, самой качественной отечественной продукции. Если бы сегодня эту традицию можно было перенести на выпускников вуза, такой знак, вне всякого сомнения, был бы присвоен практически всем, кто окончил Томский политехнический. В этом году у нас вновь самый большой среди томских университетов отряд краснодипломников. В юбилейном выпуске 724 обладателя диплома с отличием: 236 бакалавров, 64 специалиста и 424 магистра. Самое главное – абсолютное большинство из них уже знают, где будут выстраивать свою дальнейшую карьеру. Спрос на выпускников ТПУ огромный, он превышает предложение почти в два раза. То есть на каждого выпускника приходятся две заявки от работодателей. По трудоустройству выпускников Томский политех – один из лидеров в стране. До 100% не хватает чуть-чуть – в основном из-за представительниц прекрасного пола, которые, получив диплом, отправляются не на рабочие места, а в роддома – улучшать демографическую ситуацию в стране. Многие бакалавры будут продолжать учиться в магистратуре, а специалисты и магистры – в аспирантуре ТПУ. В этом году нашему вузу на 10% увеличили число бюджетных мест в магистратуре, их теперь почти 1 200. И еще 220 мест для аспирантов.

– В советские времена существовал Знак качества. Он присваивался самой надежной, самой качественной отечественной продукции. Если бы сегодня эту традицию можно было перенести на выпускников вуза, такой знак, вне всякого сомнения, был бы присвоен практически всем, кто окончил Томский политехнический. В этом году у нас вновь самый большой среди томских университетов отряд краснодипломников. В юбилейном выпуске 724 обладателя диплома с отличием: 236 бакалавров, 64 специалиста и 424 магистра. Самое главное – абсолютное большинство из них уже знают, где будут выстраивать свою дальнейшую карьеру. Спрос на выпускников ТПУ огромный, он превышает предложение почти в два раза. То есть на каждого выпускника приходятся две заявки от работодателей. По трудоустройству выпускников Томский политех – один из лидеров в стране. До 100% не хватает чуть-чуть – в основном из-за представительниц прекрасного пола, которые, получив диплом, отправляются не на рабочие места, а в роддома – улучшать демографическую ситуацию в стране. Многие бакалавры будут продолжать учиться в магистратуре, а специалисты и магистры – в аспирантуре ТПУ. В этом году нашему вузу на 10% увеличили число бюджетных мест в магистратуре, их теперь почти 1 200. И еще 220 мест для аспирантов.

– Более 60% студентов ТПУ приехали учиться в Томск из других регионов страны и из-за рубежа. Сколько из них после окончания вуза остаются в Томской области?

– Более половины всех выпускников остается в нашем регионе. А из иногородних – лучшие из лучших. В этом громадное преимущество Томской области по сравнению с соседями – мы в наши университеты привлекаем из разных регионов России самых способных, самых талантливых выпускников школ, а потом лучших из них томские предприятия имеют возможность взять к себе на работу. Если, конечно, предложат конкурентоспособные условия по зарплате и социальному пакету. За время учебы в вузе многие студенты «прикипают» к Томску, Томская земля становится для них второй родиной. Я сам из таких – приехал поступать в Томский политех в 1971 году из Кемеровской области, да так и остался здесь, живу в Томске вот уже 45 лет. Если вы изучите биографии руководителей органов власти Томской области, депутатов, директоров предприятий и организаций, крупных ученых, вы убедитесь – три четверти из них родились в других регионах, но, получив образование в одном из томских вузов, остались здесь, пустили корни. Мои дети – уже томичи. О том, какую роль играют политехники в жизни региона, можно судить хотя бы по такому примеру: спикер Законодательной думы Томской области Оксана Козловская – наш выпускник, мэр Томска Иван Кляйн – тоже, как и почти 30 областных депутатов. Среди наших выпускников вице-губернаторы, руководители департаментов областной администрации, директора крупнейших предприятий Томской области – Сибирского химического комбината, «Сибкабеля», Томского электромеханического завода, «Томских распределительных сетей», «Томских мельниц» и многих других.

Важнейшая составляющая экономики

– ТПУ сегодня – вуз национального масштаба, он активно стремится выйти на мировой уровень, продвигается на высокие позиции в международных университетских рейтингах. Не отрывается ли университет тем самым от нужд и потребностей родного региона? Каков сегодня вклад Томского политеха в региональную экономику и другие сферы жизнедеятельности области?

– Напротив, я считаю, чем больше вес и влияние ТПУ в мире, тем крепче и надежнее его связь с Томском и Томской областью. Мы недавно проверяли состояние фундаментов под старыми, историческими корпусами вуза, и поверьте, там все нормально. Это очень символично: Томский политех врос в Томскую землю на века. ТПУ был, есть и будет одной из главных опор для региона наряду с другими томскими университетами и томским научно-образовательным комплексом в целом.

Что касается вклада нашего вуза в экономику Томской области, назову только несколько цифр. ТПУ сегодня является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в регионе. Ежегодно он выплачивает в казну более 500 млн рублей налогов. ТПУ – это более 6 тыс. рабочих мест, причем высокооплачиваемых – средняя зарплата в вузе в полтора раза выше средней по региону, а у профессорско-преподавательского состава – в два раза выше. ТПУ ежегодно закупает товаров и услуг у томских компаний и организаций примерно на 700 млн рублей. Иногородние студенты-политехники ежегодно тратят в Томске порядка 2 млрд рублей. (питание, проезд, жилье, досуг и т.п.). Томский политехнический университет – важнейшая составляющая региональной экономики. И свой вклад вуз намерен только наращивать.

– Как развиваются связи ТПУ с томскими промышленными предприятиями?

– ТПУ имеет соглашения о сотрудничестве и партнерстве практически со всеми крупными предприятиями Томской области. Особенно тесные связи сложились у вуза с нефтегазовым комплексом («Газпромтрансгаз Томск», «Востокгазпром», «Томск-

нефть», «Газпромнефть-Восток», «Транснефть-Центральная Сибирь»), химической и нефтехимической отраслью, фарминдустрией («Томскнефтехим», «Вирион», «Фармстандарт-Томскхимфарм»), энергетикой («Томская генерация», Томская распределительная компания, «Горсети», «ТомскРТС»), машиностроением (ТЭМЗ, «Сибкабель», НПЦ «Полюс») и многими другими компаниями.

Для томских промышленных предприятий ТПУ готовит специалистов по целевому набору (для газовиков, например, за последние пять лет по целевым программам выпущего свыше 150 инженеров). Работники предприятий проходят обучение в ТПУ на курсах переподготовки и повышения квалификации – 1 400 специалистов в год.

Томские предприятия активно используют в своей деятельности инновационные разработки ученых ТПУ. Например, в компании «Газпромтрансгаз Томск» применяются водоочистные комплексы «Импульс», «Аэрозон», «Гейзер ТМ», разработанные томскими политехниками. Недавно специалисты Института воды ТПУ установили уникальный водоочистной комплекс «Гейзер ТМ» в деревне Кижирово – 40 км от ЗАТО Северск, в районе поселка Самусь. Много лет жители деревни пользовались водой с повышенным содержанием железа и марганца. Благодаря новой водоочистной системе они могут использовать чистую воду для личных и хозяйственных нужд.

В сотрудничестве с Томским электромеханическим заводом осуществляется серийное производство мобильных комплексов для дефектоскопии труб газопроводов. Таких примеров очень много.

Проблемы глубинки

– С муниципалитетами области вуз выстраивает какие-нибудь отношения?

– Да, и довольно успешно. Наиболее тесно – с администрацией Томска. Не так давно ТПУ разработал для областного центра схему теплоснабжения. В соответствии с этим документом будет развиваться система коммуникаций города в ближайшие 15 лет. Политехники впервые собрали воедино все данные о городских тепловых сетях и объединили их в электронную модель – карту Томска с теплосетями, всеми источниками тепла и потребителями. Новая схема теплоснабжения содержит информацию о зданиях, сооружениях, дорожной сети, элементах системы отопления и учитывает перспективное строительство районов и предприятий города до 2030 года. Всю информацию политехники систематизировали на 16 тыс. страниц. Специалисты-теплотехники отмечают, что созданный проект заметно приблизил Томск к стандартам, принятым в сфере теплоснабжения в Европе, в частности Дании. Она в этом деле считается законодателем мод. До недавних пор у Томска не было утвержденной схемы теплоснабжения города, ее на сегодняшний день имеют всего несколько крупных городов России.

Студенты и сотрудники ТПУ участвовали в масштабном исследовании пассажиропотоков в Томске. Полученные данные позволили усовершенствовать городскую маршрутную сеть.

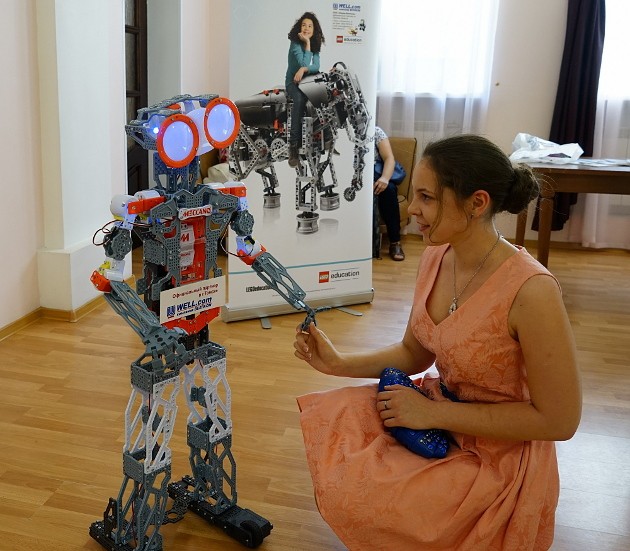

Активно сотрудничает вуз и с районами области. Томский политехнический университет ведет активную работу как с педагогами из районов области, так и со школьниками. Мы проводим конкурсы «Юный инженер», «Юные исследователи», онлайн-курсы «Университетская суббота» и так далее. Для сельских учителей проводим ежегодную научно-практическую конференцию по организации исследовательской деятельности детей и молодежи, региональные конкурсы «От школьной физики – к высоким технологиями» и «Мой выбор – химия».

Преподаватели ТПУ ведут дистанционные уроки по физике и другим дисциплинам для школьников из отдаленных населенных пунктов области, где нет учителей этого профиля.

Конечно, есть и проблемы. Я недавно побывал в некоторых районах области: Чаинском, Парабельском, Томском, встречался с работниками муниципалитетов, педагогами. Мы говорили о сложностях с качественной подготовкой школьников в сельских школах, вызванных дефицитом учителей, о возвращении квалифицированных кадров после учебы в вузе на малую родину, о более широком распространении механизмов целевого набора для нужд предприятий и организаций районов области. Все эти вопросы требуют решения как на региональном, так и на федеральном уровнях власти. Я и как ректор ТПУ, и как председатель совета Томского консорциума научно-образовательных и научных организаций договорился с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным о тесной координации работы по решению этих проблем.

Определяющая роль НОК

– Что можно сделать для увеличения вклада томского научно-образовательного комплекса в развитие региона?

– Томским вузам и НИИ грех жаловаться на невнимание к их работе со стороны органов власти Томской области. Мы действуем в одной связке и достаточно тесно сотрудничаем. Но сказать, что потенциал томского научно-образовательного комплекса (НОК) используется для нужд региона на 100%, я тоже не могу. Резервы есть. Известно: чтобы лучше жить, нужно иметь деньги и уметь эффективно их тратить. Для увеличения бюджета (регионального, муниципальных) необходимо расширять налогооблагаемую базу за счет привлечения в область инвестиций и инвесторов, создания новых производств (бизнесов) и рабочих мест, роста заработной платы. Инвестиции, в том числе из федерального бюджета, идут на важные для страны проекты («ИНО Томск», «Прорыв», Особая экономическая зона), а инвесторы идут туда, где есть высококвалифицированные специалисты и ведущие вузы для их подготовки, развитый научно-исследовательский сектор и перспективные разработки. Это позволяет инвесторам не тратить дополнительные ресурсы на привлечение специалистов извне, а также на содержание собственных НИИ и КБ, то есть это очень выгодно. Таким образом, для развития будущего Томской области роль ее научно-образовательного комплекса является определяющей.

Перспективы усиления этой роли, повышения коэффициента полезной деятельности томских вузов и НИИ для региона я вижу в том числе в увеличении представительства научно-образовательного сообщества в органах власти. Если раньше мы гордились, что среди 42 депутатов областной Думы один-два профессора: вот, мол, томский НОК достойно представлен, то теперь этого совершенно недостаточно. В Думе должно быть как можно больше представителей томской науки и высшего профессионального образования. И речь здесь не только о лоббировании интересов научно-образовательного комплекса. Каждый такой представитель – готовый эксперт в самых различных отраслях и сферах. При разработке стратегических приоритетов развития региона, при принятии программ развития, бюджета области – участие компетентных экспертов от НОК, имеющих успешный профессиональный, научный, управленческий, да и просто жизненный опыт, совершенно необходимо. Я убежден, это выведет работу областной Думы на новый качественный уровень, а значит, скажется на результативности и эффективности принимаемых властью решений, что в конечном итоге приведет к повышению качества жизни каждого из нас.

В июне большинство учебных заведений подводят итоги работы за год. Школьников испытывают ЕГЭ, студенты корпят над сложными экзаменами. В томской Академии знаний («ТН» писали про этот уникальный проект для пожилых людей, созданный в 2009 году при активном участии Пенсионного фонда России, в №?16 (832) от 22.04.2016) тоже заканчивается учебный год.

В июне большинство учебных заведений подводят итоги работы за год. Школьников испытывают ЕГЭ, студенты корпят над сложными экзаменами. В томской Академии знаний («ТН» писали про этот уникальный проект для пожилых людей, созданный в 2009 году при активном участии Пенсионного фонда России, в №?16 (832) от 22.04.2016) тоже заканчивается учебный год.