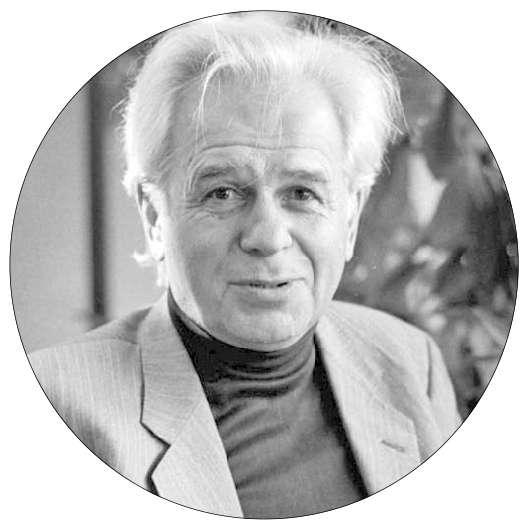

Фото: Вероника Белецкая

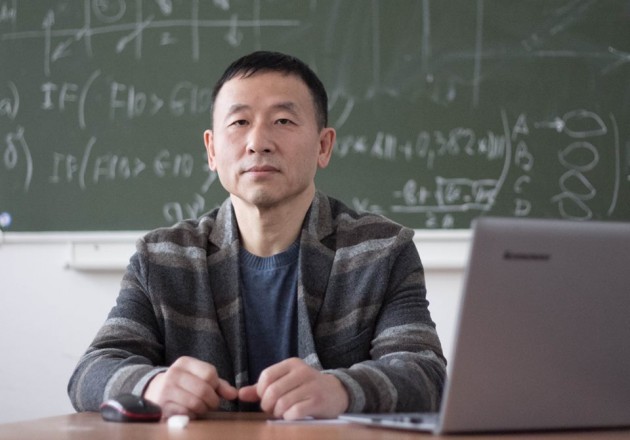

Кризис на дворе, говорите? Возможно. Но как и почему тогда Томский офис Промсвязьбанка приобрел большое количество новых клиентов и увеличил размер прибыли по итогам 2015 года вдвое? Для получения ответов на эти вопросы мы пригласили в гости регионального директора операционного офиса «Томский» Сибирского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Андрея Сальникова. Он рассказал журналистам «Томских новостей» об успехах банка на региональном и федеральном уровнях, а также поделился мнением о состоянии российской экономики и объяснил, почему банкиры не гребут деньги лопатой.

Зачем присоединять банки

– В ноябре Промсвязьбанк завершил сделку по приобретению Первобанка – одного из крупнейших банков Самарской области. Незадолго до этого вы стали санатором Автовазбанка. Зачем нужно в экономическую непогоду связываться с проблемными активами?

– Такие сделки совершаются именно, как вы сказали, в экономическую непогоду. Органически расти в таких условиях сложно. Поэтому нужно использовать момент, приобретая, поправлю, не проблемные активы, а хорошие банки с качественной клиентской базой, для нас таким активом стал Первобанк. Приобретение активов – один из приоритетов развития Промсвязьбанка сегодня, часть нашей стратегии.

За год практически закрыты две сделки. Слияние с Первобанком позволит нам стать вторым банком в Поволжье с точки зрения размеров бизнеса и банком первого выбора для жителей региона.

Санация Автовазбанка – это наиболее простой, дешевый и эффективный способ сохранения банка, поддержка его ликвидности в текущий момент времени. Из здоровых кредитных организаций выбираются те, кто способен санировать, и под это выделяются деньги. Автовазбанк занимает в Поволжье серьезные позиции, для нас это стало хорошим аргументом – мы усилили свои позиции в регионе за счет двух солидных игроков.

Кроме того, у Промсвязьбанка в этом году появился близкий партнер и союзник – банк «Возрождение». Напомню, что акционер нашего банка, холдинговая структура Promsvyazcapital?B.?V., приобрел контрольный пакет банка «Возрождение». Промсвязьбанк и «Возрождение» будут развиваться параллельно, активно обмениваясь опытом и перенимая лучшие практики друг друга.

– Почему именно Поволжье?

– Появились возможности реализовать две сделки именно там. Но мы ведем подобные переговоры во многих регионах России.

– Бывает ли санация в убыток?

– Риски присутствуют всегда. Банки тщательно анализируют экономические показатели, но все равно для принятия решения не всегда достаточно информации. Тем не менее сегодня в процесс санации вовлечен ряд российских банков.

– Создается ощущение, что постепенно происходит поглощение крупными устойчивыми банками более мелких. На ваш взгляд, сколько в России должно остаться банков?

– Это не ощущение, это факт: рынок заметно меняется, и я считаю, что это правильно. Большую работу по оздоровлению финансовой системы проводит Центробанк. За два года отозвано уже более 200 лицензий. И теперь банков в нашей стране уже далеко не тысяча. Плюс к этому действительно многие банки объединяются, но это более сложный и долгий рыночный процесс. Я думаю, что для полноценного функционирования российской экономики достаточно порядка 150 банков. Но помимо этого финансовый сектор должен быть насыщен и другими организациями – микрофинансовыми, потребительскими кооперативами и т.п.

– Как сокращение числа банков сказывается на потребителях – компаниях, физических лицах? Не слишком ли сузится выбор, ассортимент финансовых продуктов, если банков будет всего 150?

– Думаю, что сокращение банков скажется положительно на всех участниках рынка. В каком-то смысле упростится задача регулятора: станет меньше банкротств. Разнообразие банковских услуг и продуктов не пострадает, зато подравняется уровень сервиса, технологий и возможностей банков. Сегодня такое количество предложений, что потребители могут попадать в ловушку, переплачивать за банковские услуги и даже не знать, что существуют и другие, более привлекательные варианты в надежных банках.

Успешный год

– Каким для Томского офиса Промсвязьбанка получился 2015 год?

– Успешным. По итогам года мы заработаем рекордный объем прибыли за всю десятилетнюю историю существования Томского офиса. По предварительным прогнозам, в два раза больше, чем в 2014 году.

– В начале года речи об увеличении прибыли вообще не могло быть, учитывая экономическую ситуацию в стране. Как удалось пережить этот период и в итоге добиться такого прогресса?

– Основные доходы – это обслуживание клиентов, наша профильная деятельность. Мы сформировали большой объем комиссионного вознаграждения и выдали достаточно кредитов. Безусловно, это результат многолетней работы. Мы смогли создать качественный кредитный портфель, так как никогда не гнались за объемами, кредитная политика была очень взвешенной. У нас высокая степень дифференциации портфеля.

В связи с тем что кредитный портфель Томского офиса высокого качества, мы не формируем резервы. В то время как многие кредитные организации вынуждены создавать на балансе резерв на случай, если деньги не вернутся. Это обязанность банков, поэтому система в целом находится под давлением огромного объема резервов, которые создаются из-за дефолтов в экономике. У нас же таких сделок почти нет.

– В какой момент года случился перелом, после которого все пошло по оптимистичному сценарию?

– Его и до сих пор нет. Мы трезво смотрим на рынок, пока позитива мало. И возникает масса рисков, которые даже не знаешь, как оценивать. Сегодня экономика настолько завязана на международную политику, что предсказать, как вести себя, когда рост на рынке возобновится, очень сложно. А это когда-нибудь явно произойдет. Пока ясно только, что мы, как и любой хозяйствующий субъект, будем стремиться меньше тратить, больше зарабатывать, почти не рисковать.

– Когда же возобновится рост на рынке банковских услуг и в целом в экономике?

– Как я уже сказал, прогнозировать очень сложно. Когда для нас откроются европейские финансовые рынки, тогда и в экономике начнется оживление. Сейчас это приоритетная задача и для политического руководства страны, и для экономического блока правительства. Из всех санкционных мер, которые были предприняты в отношении нашего государства, наиболее болезненным для финансового сектора оказалось закрытие рынка капитала. Если мы не найдем финансовые источники для дальнейшего существования, это станет ключевой проблемой.

Промсвязьбанк, кстати, буквально недавно заключил сделку с китайским банком China Construction Bank (ООО «Чайна Констракшн Банк») – нам открыли кредитный лимит. Мы первый частный российский банк, с которым China Construction Bank начинает сотрудничество. Переговоры продолжались около двух лет – с момента ввода санкций. Мы получили хороший источник для фондирования. Деньги в Азии, конечно, всегда были дороже, чем в Европе. Поэтому все российские компании и банки традиционно работали на европейских рынках капитала. Но теперь нужно искать новые варианты.

– Есть точка зрения, что курс рубля снижался искусственно, чтобы закрыть бюджетные дыры от падения цен на нефть. Ваше мнение?

– Национальная валюта находилась под мощнейшим давлением. Совершать интервенции не было смысла – можно было остаться без штанов. Да, снижение курса рубля в какой-то мере компенсировало падение нефтяных доходов. Но не думаю, что это было целью.

– Ключевая ставка Центробанка сегодня должна снижаться, повышаться, стоять на месте?

– Смотря из чего исходить. Если говорить об экономическом развитии, то она должна быть минимальной. Правда, не нужно сравнивать Россию с Европой и Америкой, там другая экономика, там капитал имеет столетнюю историю. У нас же все проблемы в банковской системе и возникают от недостаточности капитала внутри страны.

– От вас не было массового побега вкладчиков в 2015 году?

– Нет. Его вообще в нашей стране не было. Объем вкладов в России растет, даже несмотря на снижение реальных доходов населения. Приостановились инвестиции в бизнес, потому что это сопряжено с риском. А вот банковские инструменты сбережения и приумножения средств пользуются спросом. Мне кажется, это объясняется еще и тем, что люди научились обращаться с финансами. Жить от зарплаты до зарплаты или в долг – неправильно. Инвестиционный потенциал государства коррелирует со способностью населения сберегать. Если эта культура существует, то у государства есть будущее, если нет – то это слегка варварское общество.

Отставить лопаты

– Получается, наоборот, многие клиенты перешли к вам в связи с непростой экономической ситуацией?

– Огромное количество. Это общероссийская тенденция: клиенты мигрируют из более мелких финансовых организаций в более крупные – дом понадежнее, крыша побольше.

– У вас и проценты по вкладам чуть повыше по сравнению с госбанками…

– Мы – частный банк, поэтому у нас всегда есть некая премия по сравнению с государственными. То есть наши продукты всегда привлекательнее на 1–1,5 процентного пункта. Мы переплачиваем за средства клиентов, но благодаря этому отыгрываем свою долю. Борьба за вкладчиков идет всегда. Банк имеет право на существование только тогда, когда у него хорошая ресурсная база. От того, как мы сформируем ресурсную базу, во многом зависит наша прибыль. Ведь нам нужно получать свою маржу при выдаче кредитов. Если банк продает деньги дорого, то сразу уходит в более рискованный сегмент: качественный заемщик не будет брать деньги дорого.

– Ваша маржа – коммерческая тайна?

– Нет. Сегодня мы идем в сделки, где она составляет 2,5–3%.

– Так мало? А всем кажется, что банки деньги лопатой гребут.

– Раньше банки даже не стали бы рассматривать такие сделки, но сегодня это уже приемлемая цифра. Теперь рынок именно такой. Поэтому банковский бизнес и стал менее привлекательным для новых игроков.

– Как в процентном отношении формируется ваш кредитный портфель?

– Портфели юридических и физических лиц в нашем офисе сегодня примерно равны. Если говорить о предприятиях и организациях, то примерно 60% портфеля составляет средний бизнес и по 20% – малый и крупный. При этом за 2015 год портфель по малым предприятиям сократился в два раза.

– Какой бизнес сегодня активнее живет?

– Далеко не всякий бизнес сегодня умирает. Есть те, кто прекрасно себя чувствует. Прежде всего это предприятия сферы здравоохранения, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Стабильная ситуация и в сфере образования, позитивная динамика на рынке операций с недвижимостью. Да, в начале года банки предприняли ряд мер в рамках антикризисной политики, ужесточили требования к заемщикам. И кредитование почти остановилось, но речь идет только о сегменте малого и среднего бизнеса. С крупными структурами так поступать нельзя – там другие отношения между банком и бизнесом. Но сейчас и в отношении малого и среднего бизнеса наблюдается либерализация условий.

– С крупными клиентами работаете лично вы? Часто у них бывает соблазн договориться на особые условия…

– Мы не делаем различия между крупными и мелкими клиентами – я встречаюсь со всеми, если есть проблема и нужна наша помощь. Но вы должны понимать, что на таких встречах мы с клиентом обсуждаем ключевые вопросы и стратегию взаимодействия, а воплощают в жизнь наши рамочные договоренности специалисты офиса, каждый из которых профессионал в своей области.

По поводу соблазна – в федеральных банках это не работает, поскольку региональный управляющий не определяет ни процентную ставку, ни тарифную политику. Крупные компании имеют преференции, но на официальных началах. У них особый режим обслуживания, персональные менеджеры, персональные финансовые условия. Банк на них много зарабатывает, поэтому в каких-то вопросах может отступить от общих стандартов. У банков, в том числе и у нашего, есть программа развития бизнес-клиентов. Это свод расчетов, где мы смотрим горизонты, потенциальные объемы бизнеса и, исходя из этого, формируем тарифные планы для клиентов. Если на протяжении определенного периода времени эти расчеты подтверждаются фактическими объемами, то мы их принимаем и работаем с клиентами на индивидуальных условиях.

Думать о развитии

– Вы говорите, что 2015 год сложился для вас очень хорошо, но в то же время Промсвязьбанк закрыл часть отделений в Томске. Чем это объясняется?

– Оптимизацией. В Томске нет проблем с территориальной доступностью, поэтому мы закрыли два отделения, а клиентские базы перевели в другие подразделения.

– Количество банкоматов как-то изменилось?

– Фактически даже увеличилось. Мы объединили сети с несколькими крупными российскими банками, наши клиенты могут обслуживаться в их банкоматах без комиссии и наоборот. Так что расширять собственную сеть нет смысла.

– Что ждет клиентов Промсвязьбанка в 2016 году?

– Будут сезонные вклады с повышенными ставками, будут новые карточные продукты. Если банк не предлагает ничего нового клиентам, то у него какие-то проблемы. Если банк начинает привлекать деньги с явно завышенной для рынка ставкой, обещать невероятные проценты по вкладам – это тоже признак проблем. Значит, у него в данный момент нет ликвидности, и он просто затыкает дыры. Сегодня большая часть банковского рынка поделилась на две половины – на тех, кто уже и не думает, как выживать, и тех, кто все-таки пытается это делать. Мы же не забываем думать и о развитии.

Справка «ТН»

Андрей Сальников родился в 1972 году в Томске. В 1995 году окончил физико-технический факультет Томского государственного университета, в 1996 году – экономический факультет ТГУ.

С 1994 по 2006 год работал в Сбербанке России, где прошел путь от специалиста до и.?о. управляющего отделением.

В 2006 году пришел в Промсвязьбанк на должность начальника отдела корпоративных клиентов Томского филиала. В том же году был назначен заместителем управляющего филиалом. В 2007 году стал заместителем управляющего по развитию розничного бизнеса. В августе 2009 года был назначен управляющим Томским филиалом Промсвязьбанка.

В 2012 году прошел обучение в Чикагской школе бизнеса (The University of Chicago Booth School of Business).

Женат, воспитывает троих сыновей.

Краснодар вместо Лондона

– Вы были у нас в гостях полтора года назад, и тогда у вас ожидалось прибавление в семействе…

– Да, родился третий сын, назвали Андреем. Долго-долго выбирали имя, но в итоге решили так.

– Перед вашим старшим сыном тогда стоял выбор: продолжить образование в Лондоне или сосредоточиться на футбольной карьере. Что он выбрал?

– Он выбрал профессиональную футбольную карьеру. Это исключительно его решение, и я его в этом поддержал.

– Средний сын уже задумывается, кем он станет в будущем?

– Пока он мечтает быть поваром… Ну а какой повар без знания французского языка? С моей подачи он стал изучать и французский.

– Что из культурных событий в последнее время запомнилось?

– Посетил концерт Дениса Мацуева в Томске – очень понравилось. Я однажды был на его концерте в Москве, и мне кажется, что на гастролях он ведет себя более естественно. Это проявляется и в разговорах, и в игре.

Если что-то случится с таким банком, как Промсвязьбанк, то это разрушит всю банковскую систему страны. Поэтому Банк России и ввел понятие «системно значимые банки». В этот список вошли 10 финансовых организаций, включая нашу. И это накладывает на нас дополнительную ответственность.

Спор между Глазьевым и Набиуллиной – это спор между кандидатом в президенты и президентом. Первый говорит во многом правильные вещи, но ни за что не отвечает. Вторая же вынуждена здесь и сейчас решать задачи устойчивости финансовой системы. Поставьте Глазьева на место председателя ЦБ, и посмотрим, что он будет делать.

Создавать национальную платежную систему необходимо. Но об этом нужно было задуматься уже давно. Главный вопрос – как теперь экспортировать нашу платежную систему на весь мир? Это инфраструктура, которая формируется десятилетиями.

ЦИФРА

50 тыс. томичей являются клиентами Томского офиса Промсвязьбанка.

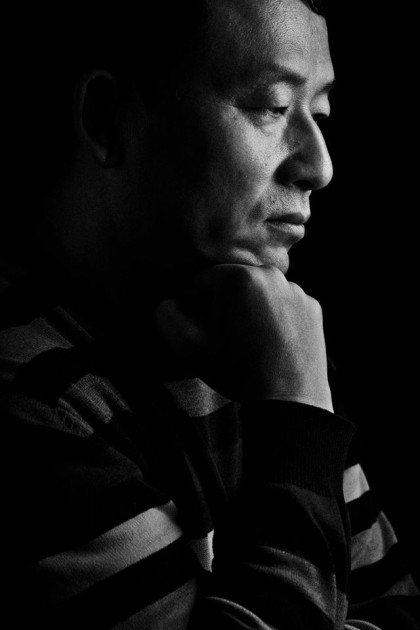

Примерно год назад директор компании «Мистер Хе» Олег Ли собрал своих сотрудников и сказал: «Мы хорошо поработали. Но на этом нашу историю можно закончить…»

Примерно год назад директор компании «Мистер Хе» Олег Ли собрал своих сотрудников и сказал: «Мы хорошо поработали. Но на этом нашу историю можно закончить…»

Ректор-созидатель

Ректор-созидатель