28 марта 2012 года на 67 году ушел из жизни основатель Научно-производственной фирмы «Микран», научный руководитель НИИ СЭС ТУСУРа

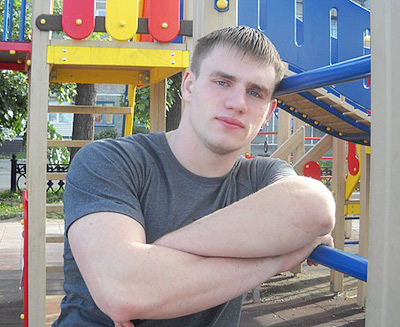

Виктор Яковлевич Гюнтер

Научно-производственная деятельность В.Я. Гюнтера началась с 1969 года после окончания Томского института радиоэлектроники и электронной техники (ТИРиЭТ). В 1991 году В.Я. Гюнтером на базе научно-исследовательской лаборатории института была организована научно-производственная фирма «Микран» c основными направлениями деятельности в области радиоэлектроники СВЧ.

Инициатива В.Я. Гюнтера, его умение находить нестандартные и эффективные решения, как сложных научно-технических задач, так и производственно-хозяйственных проблем, позволили в трудные 90-е годы создать эффективно работающий в условиях рыночных отношений коллектив.

С2000 г. объем реализации продукции ЗАО «НПФ «Микран» каждый год непрерывно растет. Количество сотрудников предприятия на начало 2012 г. превысило 1100 человек.

Производственные площади за счет нового строительства кратно увеличились и составляют 14 тыс.кв.м. (в2000 г. предприятие арендовало 600 кв.м., в2005 г. – 5 тыс.кв.м.). Создано 2 предприятия-резидента Томской особой экономической технико-внедренческой зоны для разработки элементной базы радиоэлектроники.

За последние годы под руководством В.Я. Гюнтера фирма внесла значительный вклад в создание научно-технического потенциала, который позволяет не только проводить опережающие научные исследования как в интересах ОПК страны, так и гражданских отраслей экономики, но и организовать серийное производство разработанных изделий.

На основании опыта НПФ «Микран» в области телекоммуникаций 1 декабря 2011 года Nokia Siemens Networks, РОСНАНО и НПФ «Микран» открыли в Томской особой экономической зоне Томска первое в России производство базовых станций одного из самых перспективных на отечественных и мировом рынках телекоммуникационного оборудования для беспроводной связи четвёртого поколения стандарта LTE.

Проводимые при непосредственном руководстве и участии В.Я. Гюнтера научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы позволили создать практически весь спектр функциональных и многофункциональных СВЧ модулей и узлов, необходимых для создания и реализации современных отечественных конкурентоспособных систем связи, радиолокации и приборостроения, а также организовать серийное производство модулей и аппаратуры на их основе.

В.Я. Гюнтер активно участвовал в интеграции образования и науки с современным производством. При его непосредственном участии на базе НПФ «Микран» совместно с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) с2000 г. работает НИИ систем электрической связи (НИИ СЭС). Эта структура позволила создать высокоэффективную систему практической подготовки инженерных и научных кадров не только для г. Томска, но и для всего Сибирского региона. В.Я. Гюнтер являлся научным руководителем НИИ СЭС, членом Ученого совета ТУСУР, членом Попечительского совета ТУСУР, членом Высшего экономического совета при Губернаторе Томской области. Под руководством В.Я. Гюнтера проводилась активная кадровая политика с привлечением к работе студентов ТУСУР, обучающихся по индивидуальным учебным программам. На постоянной основе в научно-исследовательской и производственной деятельности ежегодно принимают участие 30–40 студентов 3–5 курсов. За 3 последних года в «Микран» принято свыше 80 молодых специалистов, прошедших практическую подготовку на предприятии.

За заслуги перед страной В.Я.Гюнтер награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и орденом Почета Российской Федерации.

Все направления научно-технологической и производственной деятельности созданной В.Я.Гюнтером научно-производственной фирмы «Микран» соответствуют Приоритетным направлениям развития науки, технологии и техники РФ и задачам развития оборонно-промышленного комплекса страны.

Ушел из жизни Человек, Друг, Учитель, Гражданин, Отец, Муж, Дед. Утрата его безмерна. Лучшим памятником ему будут стократные усилия созданного им коллектива по реализации всего им задуманного.

Гражданская панихида пройдет 30 марта с 10 до 12 часов в помещении Дома ученых по адресу ул. Советская, 45.

Руководство НПФ «Микран»

Ректорат ТУСУРа

Редакция газет «Томские новости» и «Томский вестник» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Виктора Яковлевича Гюнтера.