Фото: Артем Изофатов

Первый день IV форума молодых ученых U-NOVUS выдался снежным. Но внезапно охватившая город стихия не помешала сотням исследователей и изобретателей из Томска и не только зарядить энергией разума и свершений всех собравшихся на главном научном событии года.

ИНО-будущее

Форум U-NOVUS, за последние годы ставший ярким томским брендом, по традиции стартовал с пленарного заседания. Участие в нем приняли заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев, руководитель ФАНО Михаил Котюков, заместитель генерального директора ГК «Росатом» Вячеслав Першуков, генеральный директор АО «РВК» Александр Повалко, генеральный директор ФИОП Андрей Свинаренко. От имени полномочного представителя Президента РФ в СФО гостей форума поприветствовал заместитель полпреда Вадим Головко. Приветственное письмо прилетело на U-NOVUS и от министра образования и науки РФ Ольги Васильевой.

Молодые томские ученые и высокопоставленные гости жарко дискутировали о вызовах, которые ставит перед наукой Стратегия научно-технологического развития России. Она была утверждена 1 декабря 2016 года и определила приоритетные цели и задачи для научного сообщества. Лауреату премии Президента РФ Илье Романченко, обладателю гранта Президента РФ Григорию Копанице и другим молодым томским талантам тоже было что сказать. В ходе двухчасовой дискуссии эксперты пришли к выводу, что именно интеллектуальный потенциал и энергия молодых ученых, способных искать и реализовывать нестандартные эффективные решения, должны не только помочь в достижении перечисленных в стратегии задач, но и вывести научное знание на качественно новый уровень.

Глава ФАНО Михаил Котюков отметил, что Томск является той самой точкой на карте России, где удается успешно воплощать в жизнь самые смелые задумки на стыке науки и реального производства.

– Именно в Томске мы запустили программу по разработке новых материалов с заданными свойствами. К этой программе постепенно стали подключаться подведомственные ФАНО организации, сюда пришли университеты, реальный интерес высказали корпорации, – сказал Михаил Михайлович. – Эта работа позволяет сократить разрыв между научным сектором и производством.

Это подтверждает и успешный пример кластера SMART Technology Tomsk, ставшего одним из 11, прошедших отбор Министерства экономического развития РФ. Ранее в рамках кластера были определены 11 перспективных рынков: техническое зрение, телемедицина, промышленная робототехника, пробиотики, фармацевтические ингредиенты и другие. Под каждое направление необходимо собрать проектный альянс из компаний, вузов и научных организаций.

– Когда несколько лет назад мы начинали работать с кластерами, мы воспринимали их как инфраструктуру для реализации в России инновационной политики, как инструмент взаимодействия всех игроков этого инновационного рынка – вузов, научных организаций, бизнеса, государства – с минимальными издержками, – отметил замминистра экономразвития России Олег Фомичев. – Отбор кластеров проходил по принципу наличия эффективной инфраструктуры для взаимодействия.

Уже в этом году кластер SMART Technology Tomsk может получить от Федерации 100 млн руб-лей. Соответствующая работа ведется Минэкономразвития совместно с Министерством финансов РФ. В другом варианте развития событий средства поступят в Томск в следующей трехлетке – из федерального бюджета 2018–2020 годов. Эти деньги пойдут на организацию работы кластера, создание кооперационных проектов, усиление управленческой команды.

– Для нас это реальный приоритет, – добавил Олег Фомичев. – В томском кластере мы видим будущее российской инновационной политики.

Великолепная пятерка

Пленарное заседание форума завершилось презентацией врио губернатора Сергея Жвачкина. Он представил гостям пять главных итогов развития томского научно-образовательного комплекса за минувший год.

– С прошлого форума U-NOVUS мы сделали значительный шаг вперед в области науки и инновационного развития, – сказал Сергей Анатольевич. – Первый итог: наши исследовательские университеты продолжают восхождение в мировых рейтингах, а в Российском национальном рейтинге каждый наш вуз в своей категории входит в топ-3. Второй итог: СибГМУ получил статус опорного вуза страны. Всего за Уралом семь таких вузов, а медицинский – один, томский. Третий итог: томские вузы увеличили число мест в магистратуре.

– С прошлого форума U-NOVUS мы сделали значительный шаг вперед в области науки и инновационного развития, – сказал Сергей Анатольевич. – Первый итог: наши исследовательские университеты продолжают восхождение в мировых рейтингах, а в Российском национальном рейтинге каждый наш вуз в своей категории входит в топ-3. Второй итог: СибГМУ получил статус опорного вуза страны. Всего за Уралом семь таких вузов, а медицинский – один, томский. Третий итог: томские вузы увеличили число мест в магистратуре.

– Программа-минимум выполнена: мы перенастроили работу всего коллектива центра, – отметил глава региона. – Впереди программа-максимум: сократить путь между новыми открытиями в области медицины и реальными пациентами.

Пятым и главным итогом Сергей Жвачкин назвал достижения томских ученых. В 2016 году молодое томское научное сообщество получило 26 грантов Президента РФ.

– Это один из самых высоких показателей в стране. А наш Илья Романченко стал лауреатом премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых, – подчеркнул врио губернатора. – Мы в Томской области занимаемся наукой не по разнарядке, а по призванию. Томичи сумели найти золотую середину между фундаментальными исследованиями и прикладными разработками. У нас есть базовая программа – «ИНО Томск». Многое мы сделали, чтобы создать молодым ученым достойные условия для жизни. В прошлом году Томск вошел в мировой топ-100 лучших городов для студентов!

Одним из важнейших событий первого дня форума стало подписание соглашения между администрацией Томской области и Фондом инфраструктурных и образовательных программ. Свои подписи под документом поставили Сергей Жвачкин и глава ФИОП Андрей Свинаренко. Соглашение подразумевает совместную работу по реализации государственной политики в сфере нанотехнологий и наноиндустрии, развитие инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий в Томской области и стимулирование производства нанопродукции в регионе. В первый день форума Томская область заключила еще два соглашения: с образовательным фондом «Талант и успех» и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия».

Когда идеи работают

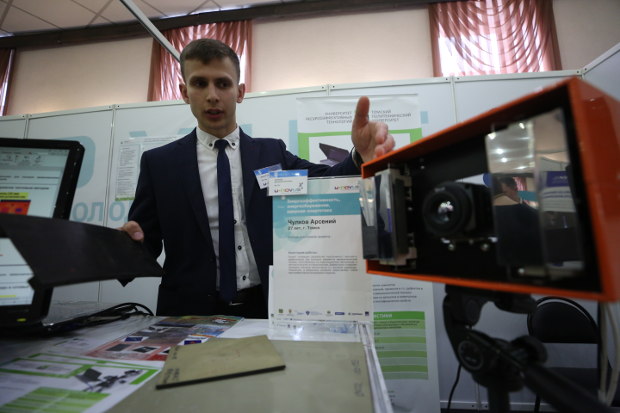

Подводные и летательные аппараты, новейшие комплексы для диагностики и лечения заболеваний, дефектоскопы, современные устройства для выращивания сельхозкультур – это и многое другое представили томские разработчики на выставке в рамках U-NOVUS.

– Из сотен проектов мы выбрали 30 лучших, – отметил на открытии выставки Сергей Жвачкин. – Главным критерием отбора была именно возможность практического применения. Все, что здесь представлено, либо находится на стадии испытаний, либо уже прошло лицензирование.

Врио губернатора осмотрел разработки ТПУ, ТУСУРа, Томского национального исследовательского медцентра, пообщался с разработчиками. Аспирант НИИ кардиологии Ульяна Канева продемонстрировала главе региона прибор крат-косрочного изменения газового состава крови, предназначенный для людей с гипоксией – спорт-сменов, пилотов, водолазов. А Кирилл Хан из ТУСУРа – комплекс для лечения онкологических заболеваний, воздействующий на глубоко расположенные опухоли.

– Наше преимущество в том, что почти все томские наработки имеют практическое применение, – резюмировал Сергей Анатольевич. – Мы способны производить не только нефть и дикоросы, но и перспективные продукты в области медицины, обороноспособности страны. В Томске рождается атомное будущее страны и мира. Здесь соединились молодость и сильнейшие научные школы. Все это позволяет нашему научно-образовательному комплексу уверенно смотреть в будущее.