Раскрутить инновационное развитие в регионах можно только с участием сырьевого сектора, масштабной социальной политики и при формировании комфортной городской среды, уверен губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Раскрутить инновационное развитие в регионах можно только с участием сырьевого сектора, масштабной социальной политики и при формировании комфортной городской среды, уверен губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

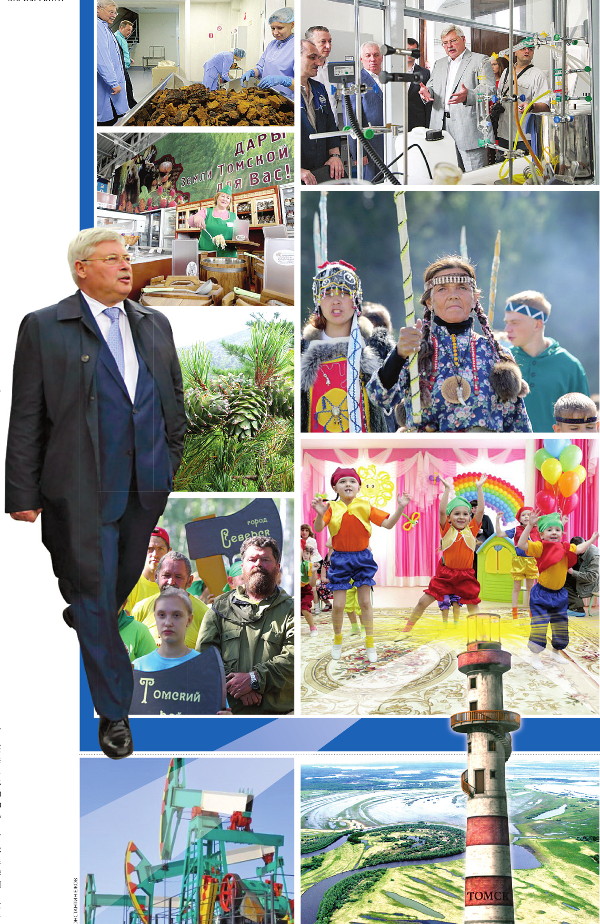

Томская область, известная в стране и далеко за ее пределами мощным научно-образовательным комплексом, развитой инновационной экономикой, самым большим в мире ядерным комбинатом и самым необъятным – Васюганским болотом, празднует 70-летие. О том, с какими результатами сибиряки подошли к юбилею, – губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Продолжая традиции

– Какие этапы развития Томской области вы бы выделили за прошедшие 70 лет?

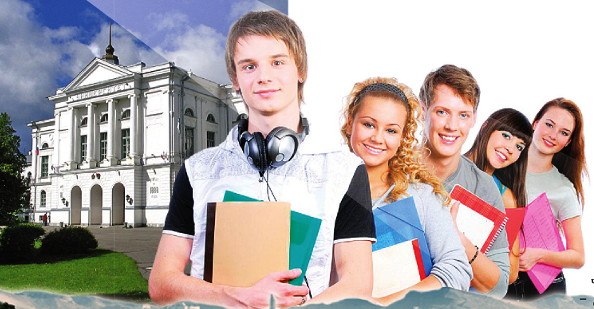

– Томская земля имеет куда более давнюю историю, чем прошедшие несколько десятилетий. В этом году мы отмечаем еще и 210-летие Томской губернии, которая простиралась от Алтайского до Красноярского края, включая даже земли Северного Казахстана, а также 410 лет Томска. Чтобы понять значение и потенциал нашего региона, также нужно вернуться на 136 лет назад. Именно тогда в Томске был открыт первый за Уралом императорский университет. А 118 лет назад у нас заработал первый в азиатской части России технический вуз. Сегодня это национальные исследовательские Томский государственный и Томский политехнический университеты, которые включены в топ-15 российских вузов и ведут борьбу за право войти в топ-100 лучших университетов мира. На протяжении почти полутора столетий наш регион является научно-образовательным форпостом России в восточной части страны, поэтому создание в Томске высшей школы – один из наиболее значительных этапов развития региона.

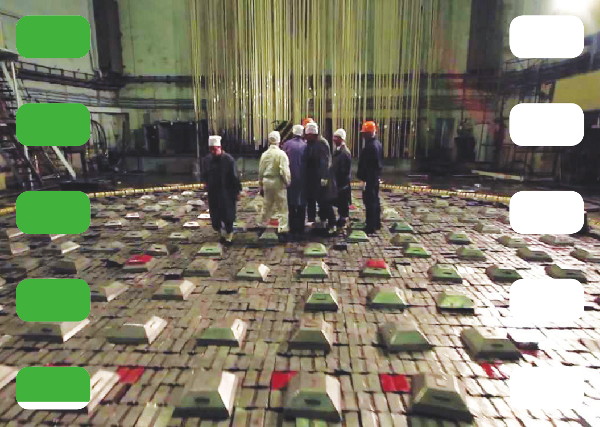

Второй этап связан с Великой Отечественной войной и эвакуацией в Томск более 30 промышленных предприятий, многих научных коллективов и исследовательских центров. В связке с вузами они усилили свой технологический потенциал, а наука взяла курс не только на фундаментальные исследования, но и на прикладные разработки. Благодаря этому 65 лет назад в окрестностях Томска началось строительство города Северска, самого крупного закрытого административно-территориального образования в стране, и Сибирского химического комбината – мощнейшего в мире предприятия ядерно-топливного цикла.

О нашем большом промышленном потенциале, о тесной связи производственников и ученых свидетельствует масса фактов. Например, осенью прошлого года СИБУР запустил в окрестностях Томска новый завод по выпуску БОПП-пленки – первый и единственный за Уралом. При выборе площадки свою роль сыграл Томский нефтехимический комплекс, первый в России резидент особых экономических зон технико-внедренческого типа – корпоративный исследовательский центр СИБУРа компания «НИОСТ», значительный кадровый и научный потенциал, которым славятся томские университеты. Также председатель совета директоров СИБУРа, глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон, участвовавший в открытии, подчеркнул важность и нашего регионального закона. Согласно ему инвестор, вкладывающий в создание нового производства более 1 млрд рублей и в модернизацию действующего – более 6 млрд, получает существенные налоговые льготы и субсидию областного бюджета на возмещение до 2/3 затрат.

Третий этап развития Томской области – безусловно, лигачевская эпоха. Легендарный Егор Кузьмич руководил Томской областью 17 лет, именно в это время на севере региона началась промышленная добыча нефти, в окрестностях областного центра был построен нефтехимический гигант, появилось новое здание театра драмы, Дворец пионеров и множество других промышленных, социальных и инфраструктурных объектов.

– Как бы вы назвали нынешний этап развития региона?

– Развивая все, что было создано нашими предшественниками, мы приступили к очередному этапу – созданию новой экономики. Весь наш научно-образовательный и производственный потенциал мы используем для инновационного развития. Не зря именно в Томске президент Владимир Путин открыл первую в стране особую экономическую зону технико-внедренческого типа, в которой сейчас работают более 60 резидентов. Мы инициировали создание Ассоциации инновационных регионов России, сейчас возглавляемой президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, в ее состав входят уже полтора десятка субъектов.

Наша цель – 25% своего ВРП перевести на инновационные рельсы. Сейчас эта доля – около 10%, что тоже неплохо, поскольку в 2,5 раза превышает средние российские показатели. Но почивать на лаврах мы не намерены. Достичь цели нам поможет концепция «ИНО Томск – 2020», которую мы реализуем в рамках распоряжения Правительства РФ от 2011 года о создании в Томской области федерального центра образования, исследований и разработок. Сегодня серьезно актуализируем концепцию: возглавить соответствующую рабочую группу премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Аркадию Дворковичу. Время идет, оно предъявляет новые требования и создает новые возможности, мы должны их максимально учесть, сделать проект более реалистичным с точки зрения сегодняшних реалий. Мы провели уже несколько встреч в Москве и Томске с Аркадием Дворковичем и руководителями десяти федеральных министерств, с капитанами науки и крупного бизнеса. Все отмечают большие перспективы, которые «ИНО Томск – 2020» откроет и перед регионом, и перед нашим научно-образовательным комплексом, и перед владельцами капиталов.

Университеты и инновации

– Какая роль в этой концепции отводится томским университетам?

– Ключевая, и с этим тоже связана необходимость актуализировать концепцию. В июле наши национальные исследовательские Томский государственный и Томский политехнический университеты победили в конкурсе Министерства образования и науки РФ и вошли в число 15 ведущих университетов России. Томск стал единственным нестоличным городом, где сразу два университета заняли места в престижном рейтинге. Перед ТГУ и ТПУ стоит задача войти в мировой топ-100 уже к 2020 году. Задача амбициозная, мягко говоря, непростая, и мы всеми силами помогаем нашим вузам ее решить. Потому что превратить Томск в мировой научно-образовательный центр – это давняя мечта томичей.

Одним из условий вхождения вузов в мировые рейтинги является резкий рост численности иностранных студентов. Их у нас 6 тыс. – ребята из 45 государств. Это очень много, учитывая, что до 1991 года Томск в принципе был закрыт для посещения иностранцев. Разумеется, большая часть иностранцев представляет страны Средней и Юго-Восточной Азии. На них мы делаем ставку, понимая, что географически проигрываем столичным вузам в привлечении студентов из западных государств.

Томск является единственным городом России, который входит в Сеть главных городов Азии. Наряду с нами в этой международной организации участвуют Токио, Дели, Бангкок, Джакарта, Куала-Лумпур, Манила, Сеул, Сингапур, Тайбэй, Ханой, Улан-Батор и Янгон.

4 сентября провели у себя пленарную встречу Сети, на которой обсудили в том числе создание условий для интеграции в общественную жизнь молодежи. Не только студентов, но и молодежи в целом, потому что заинтересованы и в учащихся вузов, и в молодых ученых, и в молодых специалистах. Уверен, этот международный диалог позволит резко увеличить численность зарубежных студентов в томских университетах.

– Каково сейчас состояние инновационной инфраструктуры региона и какие ресурсы вы намерены вкладывать в нее в дальнейшем?

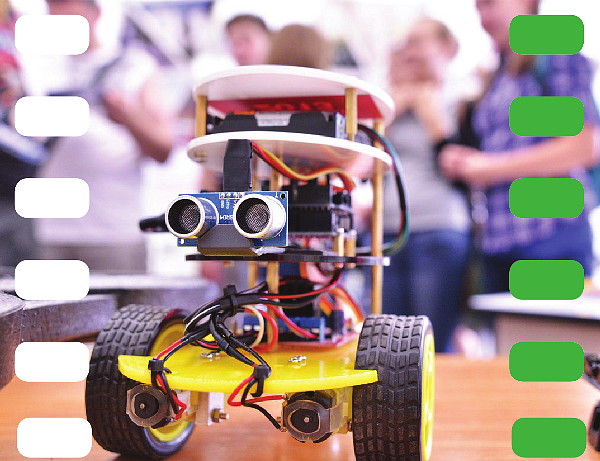

– У нас работает не только инфраструктура, но и система инновационного развития. Ее основа – университеты, которые формируют вокруг себя студенческие бизнес-инкубаторы, включая первый в России межвузовский инкубатор «Дружба», малые инновационные предприятия при вузах, которых у нас больше 100, R’n’D-центры крупных компаний: Росатома, СИБУРа, «Р-Фарма», Bosch и других. При поддержке Российской венчурной компании действует региональный венчурный фонд. Мы тесно сотрудничаем с фондом Бортника, 20-летие которого в этом году праздновалось именно в Томске. Развиваем собственные центры трансфера технологий. Вершину нашей инновационной системы по праву занимает особая экономическая зона. Сегодня мы переформатируем ОЭЗ из этакой суперлаборатории в современный деловой квартал с развитой социальной и бизнес-инфраструктурой. Активно развиваем проект создания инжинирингового центра – единого окна для компаний, переходящих из стадии разработки в производство. Большую активность проявляют 250 предприятий – участников территориального инновационного кластера, которые объединились для выполнения 80 приоритетных кластерных проектов. Мы готовим специалистов в области продаж инновационной продукции по уникальным образовательным программам – спасибо за идею Анатолию Чубайсу.

Наш потенциал сполна раскроет один из приоритетных региональных проектов, которые мы называем маяками, – «Томские набережные». Этот проект в прошлом году я представил президенту России Владимиру Путину, а в нынешнем – премьер-министру Дмитрию Медведеву. И глава государства, и председатель правительства «Томские набережные» поддержали. Уже дан ряд поручений. Например, технические вопросы берегоукрепления реки Томи уже на личном контроле у министра экологии и природных ресурсов Сергея Донского.

Мы создаем территорию опережающего развития преимущественно для научно-образовательного комплекса. У наших университетов есть все: самое современное оборудование, самые лучшие преподаватели и ученые, имя и престиж. Не хватает одного – по-европейски комфортных условий для студентов и молодых ученых, современной среды не только для работы, но и для отдыха, занятий спортом, проведения свободного времени с детьми, той среды, которая стала бы магнитом для перспективной молодежи.

Мы в Томске успешно опровергаем крайне вредный стереотип о стареющей и умирающей российской науке. В одном только Томском научном центре Сибирского отделения Российской академии наук сегодня возраст четвертой части научных сотрудников – до 33 лет. В прошлом году треть защищенных в Томске кандидатских диссертаций и четверть докторских пришлись на молодых ученых. Создадим для них комфортные условия – еще больше молодежи пойдет в науку, еще больший импульс зададим нашему инновационному развитию.

Радует то, что сегодня мы говорим о «Томских набережных» не в будущем времени. В этот проект уже поступили первые частные инвестиции: в прошлом году 120 млн рублей перечислил Газпром в соответствии с нашими договоренностями с Алексеем Миллером. На эти средства завершаем проектирование реконструкции набережной Ушайки и центрального проспекта города, на котором стоят корпуса сразу четырех университетов.

Социальный вектор

– Реализуются ли к юбилейной дате социальные проекты в областном центре и муниципальных районах?

– В рамках государственно-частного партнерства мы приступили к строительству сразу 15 детских садов в девяти наших муниципальных образованиях, семь объектов сдадим уже в этом году. В целом проект обойдется нам в 2,6 млрд рублей, но благодаря механизмам ГЧП, участию в нем Газпромбанка и крупнейшей строительной компании – ТДСК – мы равномерно на несколько лет вперед распределили нагрузку на областной бюджет.

Мы открыли два 25-метровых бассейна на селе. Таких объектов в наших районах не было даже в советские годы. Достраиваем 50-метровый бассейн олимпийского уровня в Томске и многофункциональный спорткомплекс. В областном центре готовимся к открытию радиологического каньона.

В нашей северной столице – городе Стрежевом – осенью открываем мост через реку Вах, который соединит столицу томских нефтяников с Нижневартовском, Томскую область с Ханты-Мансийским автономным округом, Сибирь с Уралом. Этот подарок стрежевчане ждали даже не с 2009 года, когда началась стройка, а полвека – с первого дня, когда стройотряды на Всесоюзной ударной комсомольской стройке начали возводить посреди Васюганских болот город с 50-тысячным населением. Как бывший стрежевчанин, я рад, что удалось вернуть долг малой родине.

В рамках проекта-маяка «Томский газ – томичам» мы вместе с Газпромом приступили к масштабной газификации региона. В том числе четыре района газифицируем с использованием технологий сжиженного природного газа, повысим уровень газификации области вдвое – до 14%, что существенно повысит инвестиционную эффективность и комфорт проживания в регионе.

– На какие еще маяки вы сделали ставку?

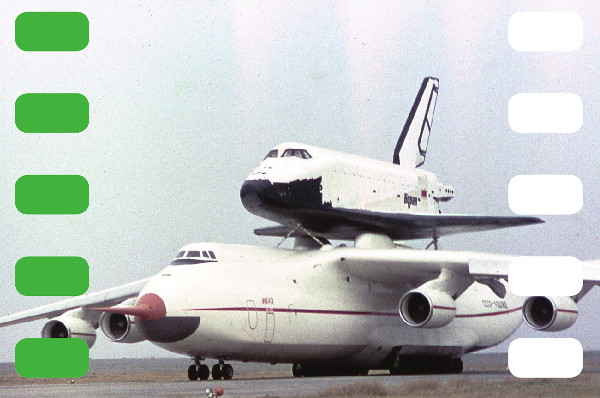

– В прошлом году мы обозначили для себя девять приоритетных проектов из самых различных сфер экономики и социальной жизни: «Институты развития», «Томским университетам – мировой статус», «Дороги и транспортный комплекс», «Томский газ – томичам», «Атомный прорыв», «Детский сад – каждому ребенку», «Томские набережные», «Академпарк» и «Экономика природы».

В рамках маяков развиваем инфраструктуру, социальную сферу, предпринимательство. Назвали их маяками потому, что все эти проекты – ориентир для бизнеса. Приведу в пример «Экономику природы», которая ставит на промышленные рельсы охотничье хозяйство, рыбный комплекс и сферу заготовки и переработки дикоросов. Соотношение господдержки к уровню частных инвестиций здесь оказалось одним из самых высоких в экономике: на один бюджетный рубль мы привлекли 17 рублей от бизнеса.

Результаты 2013 года подтвердили возможность использования экономики природы как одного из инструментов социально-экономической устойчивости территорий. Сегодня отрасль обеспечивает свыше 8 тыс. рабочих мест на постоянной основе и 70 тыс. – в сезонный период. Дополнительные доходы населения составили 1,2 млрд рублей, отчисления в областной бюджет – почти 600 млн.

Сырьевой сектор как фактор роста

– И все же основа экономики Томской области все еще сырьевой сектор. Как в этой ситуации раскрутить инновационное развитие? Что для этого уже делается?

– Уверен, раскрутить инновационное развитие в наших, российских, условиях можно только с участием сырьевого сектора. Во-первых, добывающая промышленность – один из основных инвесторов в экономику. Во-вторых, эта отрасль наиболее остро нуждается в новых технологиях, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке.

В марте мы стали первым российским регионом, заключившим соглашение с Министерством экологии и природных ресурсов РФ на создание опытного полигона по изучению новых методов исследования и добычи трудноизвлекаемой нефти. У нас в России, и в Томской области в том числе, такого сырья предостаточно, и за счет него мы можем резко увеличить объемы добычи, в то время как сейчас незначительно теряем их.

Томская нефть никогда не была легкой, в отличие от наших соседей из Ханты-Мансийского автономного округа. У нас небольшие и автономные месторождения, разбросанные по всему Васюганскому болоту, их недра – со сложным геологическим строением. Поэтому томские добывающие компании изначально настроены на передовые технологии, нестандартные методы геологоразведки и добычи углеводородов. Хороший опыт в этом направлении накопили и наши университеты. Но, к сожалению, как это часто бывает, каждый идет в свою сторону. Минприроды благодаря соглашению задаст этой работе единый вектор.

Совместно с Газпромом реализуем дорожную карту по увеличению объемов сотрудничества компании с томскими предприятиями. За 2013 год томичи утроили объемы поставок газовикам, впервые перейдя рубеж в 1 млрд рублей! Наиболее прочно укрепили свои позиции Томский электромеханический завод, «Сибкабель», Томская электронная компания, «Элком+», СИАМ. А ведь Газпром интересует именно инновационная продукция – надежная, долговечная, энергоэффективная, которая снижает производственные издержки. Мы такую продукцию производим, и опыт работы с газовиками уже распространили на «Газпром нефть» и «Интер РАО». С этими компаниями мы тоже подписали соответствующие дорожные карты. Причем с энергетиками – в день 70-летия Томской области. На очереди соглашения с компаниями «СИБУР» и «Россети». И это только начало.