Официально до окончания президентского срока Дмитрия Медведева еще почти шесть месяцев, но политические события сентября позволяют хотя бы пунктиром вспомнить последние четыре года.

Четыре «И»

В октябре 2007 года на Красноярском экономическом форуме первый вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Медведев выступил с докладом, который, как сразу было понятно, являлся предвыборной программой кандидата в президенты (Владимир Путин к тому времени определился с преемником).

Программа была подчеркнуто европеизированной, что проявлялось даже в терминологии. Дмитрий Медведев назвал четыре «И»: «Продолжая реализацию тех проектов, которые были инициированы два-три года назад, мы должны сконцентрироваться на четырех своеобразных «И»: институтах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях». Главными задачами были названы преодоление правового нигилизма, радикальное снижение административных барьеров, снижение налогового бремени в целях стимулирования инноваций и частных инвестиций в человеческий капитал и ряд других, не менее важных.

«Небывалый оптимизм»

2 марта 2008 года Дмитрий Медведев побил рекорд Владимира Путина по абсолютному числу голосов: в 2004-м Путин получил 71,3%, но явка была ниже (64,38%) – в итоге получилось 49 565 238 россиян. То есть Медведев отстал от Путина на один процент, но по абсолютным цифрам опередил его больше чем на 2 млн голосов избирателей.

Модернизационная повестка дня так пришлась по сердцу россиянам? Нет, конечно. Просто, во-первых, другие претенденты выглядели лишь как спарринг-партнеры. Помню, в феврале 2008-го случайно увидел дебаты Владимира Жириновского, Геннадия Зюганова и Андрея Богданова (ДВР). За час телеэфира эти господа обспорили великое множество тем и вспомнили огромное число людей. Блистательным исключением стали только два имени – Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Как будто первый к тому времени уже восемь лет не был президентом России, а второй не работал с ним восемь лет на самых разных должностях.

Во-вторых, несколько жирных лет, привлекательная новизна персонажа и ожидание обновления улучшили настроение граждан. В начале апреля 2008-го «Левада-центр» опубликовал итоги исследования на тему «Уверенность в завтрашнем дне до и после выборов»: в марте чувство уверенности испытывал каждый второй россиянин (51%) – на 9% больше, чем в ноябре 2007-го. «Такого резкого и сильного прилива оптимизма у россиян не зарегистрировано за все годы наблюдений. Вне всякого сомнения, нынешний небывалый оптимизм связан с прошедшими думскими и парламентскими выборами», – сделали вывод социологи.

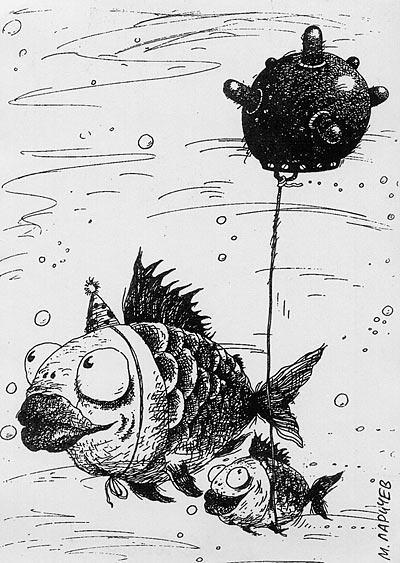

«Тихая гавань»

Модернизационная повестка дня была скомкана через полгода после вступления Медведева в должность президента августовской пятидневной войной с Грузией. Четыре «И» померкли перед мобилизационными темами о «независимых государствах Абхазия и Южная Осетия», «политическом трупе Саакашвили», заявлениями: «Россия не боится оказаться в международной изоляции!», дружбой с экзотическим борцом с мировым империализмом Уго Чавесом, «строительством многополярного мира»

и т. д. Какие уж тут инновации с модернизациями!

Тем временем финансовый кризис в России начался раньше, чем во всем мире, – уже летом выявилось гигантское бегство иностранного капитала, российский фондовый рынок обрушился, а в банковской сфере возникли серьезнейшие проблемы. И уже во второй половине сентября обещанная правительством «тихая гавань» российской экономики превратилась в штормовой океан. К примеру, если в сентябре томские бизнесмены говорили о кризисе в обтекаемых выражениях, то в октябре они прямым текстом сказали: «SOS! Финансовый кризис перешел на реальный сектор экономики. Необходимы спасательные меры!» Этих мер дождались не все…

А сегодня эксперты прогнозируют приближение второй волны кризиса и говорят, что мы к ней готовы хуже, чем в 2008-м.

«Россия, вперед!»

К модернизационной теме президент вернулся по мере то ли выползания страны из кризиса, то ли привыкания к нему. В сентябре 2009-го вышла программная статья Дмитрия Медведева «Россия, вперед!». Президент фиксировал печальное положение дел («20 лет бурных преобразований не избавили нашу страну от унизительной сырьевой зависимости. Наша теперешняя экономика переняла у советской самый тяжелый порок: она в значительной степени игнорирует потребности человека») и призывал к решительной модернизации экономической и социальной жизни. И это было подтверждено в Послании президента Федеральному собранию.

В начале февраля 2010-го промедведевский ИНСОР (Институт современного развития) взбудоражил интеллектуальную публику заказом на немедленные и стремительные либеральные общественно-политические реформы. Причем эссе про «образ желаемого завтра» на первое место подчеркнуто ставило изменение общественно-политических институтов: «Не менее важно создание соответствующей политической и общественной среды, которая не заставляла бы краснеть и не оскорбляла бы всякого рационально мыслящего, все понимающего и уважающего себя человека».

«Консолидированное государство»

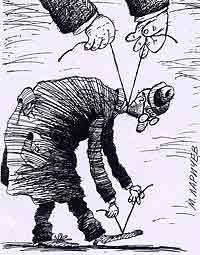

Каждый раз за (параллельно) словами президента и докладами его либеральных экспертов следовали «уточнения» со стороны партии власти (в широком смысле этого слова). Для примера цитата из февральского же интервью замруководителя Администрации Президента РФ и зампредседателя комиссии по модернизации Владислава Суркова: «Есть у нас школа, которая учит, что политическая модернизация, под которой подразумевается политическая распущенность, – «можно все» – это ключ к модернизации экономической, первая предшествует второй. Есть другая концепция, которой я придерживаюсь. Которая считает консолидированное государство инструментом переходного периода, инструментом модернизации. Некоторые называют это авторитарной модернизацией. Мне все равно, как это называют…» А на последующем съезде «Единой России» с участием Владимира Путина был изобретен термин «консервативная модернизация».

В общем, на выездном совещании президентской комиссии по модернизации в Томске было заявлено о старте общенационального инновационного проекта. Но, как сразу «уточнил» Анатолий Чубайс в эфире ТВ-2, «Россия – особая страна», и создать в такой стране инновационную экосистему можно только в одном месте – рядом с Москвой. (Томск все время пытался отвоевать место под тусклым модернизационным солнцем. Что-то не получилось – с федеральным университетом, проект «ИНО Томск» завис, что-то получилось – два национальных исследовательских университета, строительство ТВЗ и дорог к ним.)

В политической сфере все еще печальнее. Тезисы президента «свобода лучше, чем несвобода» и о задаче «преодоления правового нигилизма» резко контрастируют со вторым сроком Ходорковского и Лебедева и еще рядом скандальных дел, отказом Минюста в регистрации «ПАРНАСа», коматозным состоянием «Правого дела», серым существованием «оппозиционных» парламентских партий, сужением региональных полномочий во всех сферах, выхолащиванием сути выборов и в целом все более застойной общественной атмосферой.

Плюс коррупция, постоянно взрывающийся Кавказ, теракт в Домодедово, «Булгария», регулярные авиакатастрофы, переименование милиции в полицию без изменения сути, масса кричащих проблем в социальной сфере…

«Тандем»

Термин «тандем» в начале 2008 года еще не родили. Но эксперты-кремленологи сразу начали строить версии, как распределится реальная власть между новым президентом и новым премьером.

Первый недвусмысленный ответ Владимир Путин дал уже в середине апреля 2008 года: на 9-м съезде «Единой России» он, не вступая в партию, стал ее лидером с неограниченными, по сути, полномочиями. Ряд аналитиков тогда сказали, что Владимир Путин дал всем представителям властной и бизнес-элиты открытый сигнал, что № 1 – он и ориентироваться следует на него, поскольку под его контролем оказывается и законодательная, и исполнительная власть.

Дискуссии на тему распределения мест в тандеме периодически возникали и утихали, но все эти годы социологи фиксировали: людей, считающих, что реальная власть принадлежит Путину, в разы больше, нежели тех, кто главным считает Дмитрия Медведева.

Точки над «i» были поставлены на съезде «Единой России» 24 сентября этого года. Причем весьма оригинальным образом.

«Затруднились ответить»

В начале сентября ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к президенту. На вопрос о том, какие ценности отстаивает Дмитрий Медведев, затруднились ответить 50% респондентов, на вопрос о значимых достижениях – 47%, а на вопрос о провалах и неудачах – 52%.

Модернизационных призывов президента граждане не восприняли, то есть альтернативная сырьевым отраслям экономика не создана. А Дмитрий Медведев, который воспринимался как антитеза «Единой России», теперь возглавляет предвыборный список партии «консервативной модернизации».

Зафиксируют ли социологи прилив оптимизма в марте следующего года?

В начале сентября

ВЦИОМ провел опрос об отношении россиян к президенту. На вопрос о том, какие ценности отстаивает Дмитрий Медведев, затруднились ответить 50% респондентов, на вопрос о значимых достижениях – 47%, а на вопрос о провалах и неудачах – 52%.