Белые ленточки и серые дни

Первая оценка практически всех комментаторов о субботних митингах протеста против фальсификации выборов в Госдуму РФ – произошла серьезная эволюция сознания значительной части людей, и гражданская активность стала для них нормой поведения. Первый вывод – после 4 и 10 декабря общественная атмосфера и политический климат в стране прежними уже остаться не могут.

Однако к концу недели тональность первых оценок и выводов претерпели существенные изменения: на смену радости белых ленточек пришло уныние серых будней.

Первые впечатления

Да, митинги и пикеты были действительно массовыми. В Москве на Болотной площади – от 25 тыс. человек по официальной оценке и до 125 тыс. по неофициальной. В целом по России, в 130 (!) городах, – от 40 тыс. до 80. (Томск, кстати, отличился – от двух до четырех тысяч участников пикета, и я склоняюсь к последней цифре – лично наблюдал, как в течение часа навстречу подмерзшим и уходящим текли такие же ручейки приходящих.)

Да, наблюдатели верно указывают на особое качество акций протеста и в Москве, и в провинции. Записные «революционеры» всех мастей действительно терялись в великом множестве людей, для которых выход на улицу был первым в их жизни. И в основном это действительно были молодые и умные лица и абсолютно мирный общегражданский протест. В общем, можно сказать, что на митинги вышли те, кого эксперты и сама власть называли модернизационным, средним классом.

Да, средний класс на сей раз выдвинул не привычные уже социально-экономические требования, а гражданско-политические. И то, что он стал основной протестной силой, стало понятно уже более года назад, но новое качество протеста в том, что речь уже не о рутинной сытости, а о чувстве собственного достоинства.

Словом, первое впечатление и первый вывод имели основания, но…

Возможные реакции

Естественно, сразу встал вопрос о том, каков будет ответ власти и оппозиции всех сортов на такой запрос общества. И большинство наблюдателей в воскресенье – понедельник говорили о двух возможных вариантах развития событий.

Первый – закручивание гаек. Ужесточение условий для проведения акций протеста. Ограничение доступа в Интернет (главным организатором митингов стали социальные сети). Преследование не только несистемной оппозиции, но и гражданских организаторов митингов. И так далее – вплоть до открытого признания авторитарности режима и, в случае неуверенности в исходе выборов, переноса их на неопределенное время.

Второй вариант – уступки, на которые может пойти власть. Понятно было, что итоги выборов 4 декабря не будут пересматривать. И главу ЦИК в отставку не отправят. Но некоторые эксперты допускали начало диалога с оппозицией самого разного характера, легкое изменение избирательного законодательства и т.п.

Комбинированный ответ

Ближе к концу недели содержание ответа на вызов общества стало вполне понятным: будет предпринята попытка комбинированными мерами сохранить прежние общественную атмосферу и политический климат, спустить недовольство на тормозах.

Сначала был бессодержательный ответ президента о том, что граждане имеют право на свободу слова и свободу собраний, но при этом он не согласен с лозунгами и заявлениями, прозвучавшими на митингах. (Иначе и быть не могло – помимо обвинений в фальсификации на акциях протеста прозвучали резкие высказывания против Владимира Путина.)

Затем последовали намеки на полицейские меры. Например, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в России необходимо «разумное регулирование Интернета», «как это делается в США, Китае и во многих странах мира». Как мог секретарь Совбеза поставить на одну доску США и Китай, остается только гадать, но хорошо известно, что в Китае запрещены многие социальные сети, блоги и видеохостинги – Facebook, Twitter, LiveJournal и YouTube.

Одновременно власти предложили недовольным представителям среднего класса «достойную альтернативу»: миллиардер Михаил Прохоров, которого было не видно и не слышно после того, как он без сопротивления сдал «Правое дело», в понедельник появился как бог из машины в древнегреческом театре, заявив, что будет баллотироваться в президенты.

Надо полагать, Прохорову удастся сделать то, что до сих пор не удавалось ни одному самовыдвиженцу, – до 18 января, то есть с учетом новогодних каникул фактически за две рабочие недели, собрать 2 млн подписей в свою поддержку. А вот в какой мере Прохорову удастся стать фигурой, отвлекающей, снижающей возникшие общественные напряжения и ослабляющей протест, сказать не могу. Но в Томске некоторые уважаемые люди уже заявили, что Прохоров – очень достойная кандидатура.

Совокупный продукт

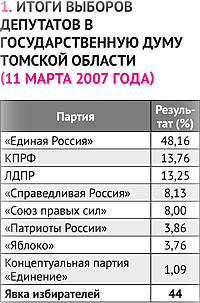

Подобным же образом ответили на запрос недовольных и партии, называющие себя оппозиционными. КПРФ, ЛДПР поступили по лекалам 2008 года, выдвинув кандидатами в президенты своих партийных лидеров. Отличие от сюжета четырехлетней давности только в том, что теперь к этой компании присоединилась «Справедливая Россия», а роль Андрея Богданова (был лидером карманной партии ДВР) исполняет Михаил Прохоров.

То есть никто из оппозиционеров даже в мыслях не допускает необходимости изменения политического климата, а, напротив, все они выступают гарантами политической системы в ее нынешнем виде.

Самоцитирование нехорошо, но сказать лучше, чем четыре года назад, не могу: «Знаю человека, который в избирательном бюллетене аккуратно поставил четыре галочки напротив фамилий всех кандидатов. Формально он испортил бюллетень и вроде бы выразил протест. Но у этого человека своя логика: он считает всю четверку кандидатов кем-то вроде участников картельного соглашения по продаже совместного политпродукта (у каждого из участников своя рыночная доля), а потому – в равной мере ответственными перед ним за весь совокупный продукт».

Весеннее беспокойство

Насколько все умиротворяющие меры окажутся действенными, в первый раз покажет 24 декабря. Но уже вчера молодой человек с унынием рассказывал мне: в социальных сетях романтизм «снежной революции» потесняется ура-патриотической риторикой – белые ленточки как символ солидарности в протесте все чаще предлагается заменить государственным гербом и т. д. И добавил: видимо, 24 декабря число участников митингов будет невелико – у студентов сессия, у среднего класса предновогодние корпоративы, курортные путевки…

Что ж, невозможно долго жить в эмоциональном порыве. Но, думаю, при любом варианте развития событий эволюция сознания будет продолжаться, то есть весеннего умиротворения не достичь. А потому власти в явном беспокойстве.

Студенты, вузовские работники, сотрудники креативных индустрий: музыканты, дизайнеры, фотографы, журналисты, предприниматели и работяги. В минувшую субботу на Новособорной площади собрались люди разных возрастов и политических пристрастий – не менее двух тысяч человек

От первого лица

От первого лица

Об интеллигентных лицах и цветных революциях

Вчера премьер-министр РФ Владимир Путин во время прямой линии «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение» сказал, что удовлетворен тем, что молодые активные люди выходят на митинги, чтобы высказать свою позицию:

– …Там (на Болотной площади. – Ред.) были разные люди, и я порадовался тому, что увидел свежие интеллигентные, здоровые, энергичные лица людей, которые активно высказывают свою позицию. Еще раз могу повторить, что, если это результат путинского режима, меня это радует, что появляются такие люди.

При этом про белые ленточки, которые стали символом протестов, Путин сказал, что они показались ему похожими на символ борьбы со СПИДом:

– Откровенно, когда я только увидел на экране что-то такое у некоторых здесь на груди, честно вам скажу, неприлично, но тем не менее решил, что это пропаганда борьбы со СПИДом, что это такие, пардон, контрацептивы.

Далее премьер заговорил о цветных революциях, с которыми «все ясно – это наработанная схема по децентрализации общества, которая родилась не сама по себе. И это недопустимо».

Результат выборов в Госдуму РФ, по оценке премьер-министра, безусловно, отражает происходящее в стране. А оппозиция будет всегда указывать, что выборы были нечестными. При этом, по мнению Путина, критика оппозицией парламентских выборов имеет далеко идущие цели – подорвать доверие к выборам президентским:

– Для меня, например, ясно, что атаки на выборы, которые состоялись, имеют второстепенный характер, главная цель – это выборы президента РФ.

Премьер-министр предложил избирательной комиссии установить веб-камеры на всех избирательных участках на президентских выборах 2012 года и прекратить тем самым любые разговоры о фальсификациях:

– У нас таких участков 90 тысяч. Пусть страна видит, что происходит у каждого конкретного ящика. Оппозиция должна получить возможность контролировать то, что происходит на избирательных участках. Нужно также обеспечить, чтобы в участковых избирательных комиссиях присутствовали все политические силы, которые вошли в парламент.

От первого лица

От первого лица