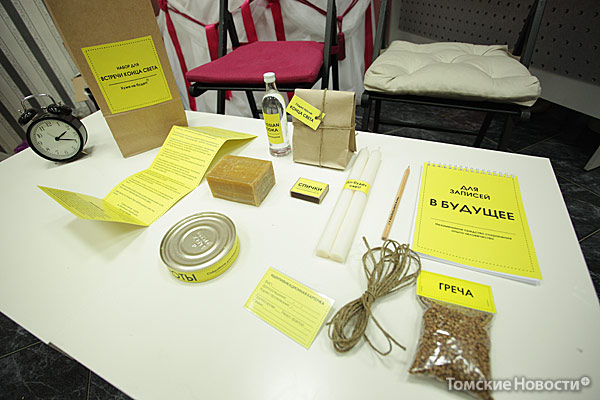

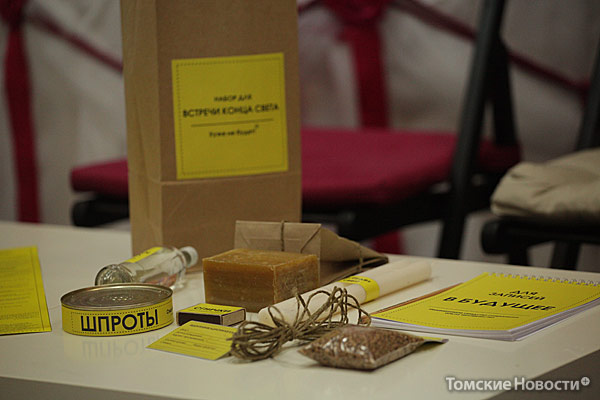

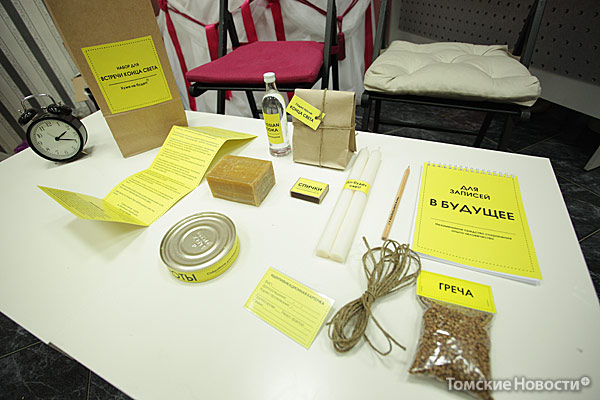

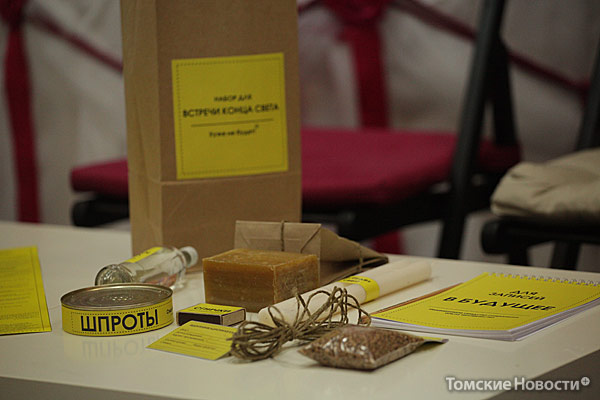

Здравомыслящий Томск держался до конца. Но на прошлой неделе город взорвался: на прилавках сувенирных лавок появились подарочные наборы на случай конца света и сразу вызвали небывалый ажиотаж. Несмотря на достаточно высокую цену – 890 рублей (собрать такой же «мешок для выживания» самому обойдется в два раза дешевле) – кульки со шпротами, гречкой и мылом полетели во все концы страны

Паек для Апокалипсиса

Придумала востребованный сувенир Юлиана Щеголева, директор маленького свадебного агентства в Томске. По ее словам, озарение снизошло после SMS от подруги – та огромными буквами написала о начале конца. А Юлиана решила, что конец света – хороший повод для подарка. Поделилась идеей с коллегами, и через сутки первый апокалиптический паек был готов.

Придумала востребованный сувенир Юлиана Щеголева, директор маленького свадебного агентства в Томске. По ее словам, озарение снизошло после SMS от подруги – та огромными буквами написала о начале конца. А Юлиана решила, что конец света – хороший повод для подарка. Поделилась идеей с коллегами, и через сутки первый апокалиптический паек был готов.

– В стандартный набор входят маленькая бутылочка водки, немного гречки – самой популярной у нас крупы, – рассказывает Щеголева, – банка шпрот, две свечи, спички, бейджик для личных данных, маленькая аптечка и веревка с мылом. Была еще идея сделать VIP-пакеты, в которых бы вместо шпрот лежала баночка красной икры, а водку заменило виски, но пока это только на уровне идеи.

Юлиана и ее коллеги не думали наживаться на последнем дне, они просто хотели пошутить. Сама бизнесвумен в конец света не верит и призывает всех относиться к этому с юмором.

– Маме эта идея изначально не понравилась, но, когда я принесла готовый комплект, она долго смеялась, рассматривая его содержимое, – объясняет директор свадебного агентства, – в любом случае, этот набор спасательный – от души посмеявшись, вы продлите свою жизнь.

LOST

Сурвайвер Алексей Мельников согласен с Щеголевой – ее набор при наступлении конца времен не поможет. Тут нужна другая подготовка.

– Сурвайвинг – это образ жизни, при котором ты эту жизнь стараешься сделать максимально безопасной, – объясняет Алексей. – Он может быть повседневным, когда ты делаешь свое жилище менее травмоопасным.

Например, чтобы не наткнуться на что-нибудь в коридоре, Алексей повесил там забавный ночник с цыпленком. Казалось бы, мелочь, но уже лба о косяк в темноте не разобьешь. А в кладовке у Мельникова хранится огнетушитель.

– Вообще, это совсем не сложно, пытаться жить безопаснее, – говорит Алексей, – мы часто слетаем с лестницы просто потому, что наступаем на ступени не всей стопой. Нужно просто проявлять разумную осторожность во всем.

Мельников рассказывает, что существуют еще два вида сурвайвинга – лесной и постапокалиптический. Лесной сурвайвинг подразумевает выживание в условиях дикой природы. Встречается достаточно редко – как правило, выживать в лесу вынуждены заблудившиеся грибники или незадачливые охотники.

– Первое правило похода в лес – взять с собой маленький набор незаменимых вещиц – хороший нож, спички, фонарик – тех предметов, которые помогут дожить до прихода спасателей, а умереть с голоду в лесу невозможно – там всегда есть орехи, грибы или ягоды, – говорит Алексей.

Гнездо параноиков

– Люди приходят в сурвайвинг разными путями. Есть фанатики, которые верят в конец света, а есть люди, которые видят, что мировая экономика постепенно разваливается. И некие катастрофические элементы вполне возможны, – замечает Алексей.

При этом он признает: половина сурвайверов-постапокалиптистов своего рода параноики, которые боятся всего – сдвига полюсов, ядерных войн и нашествия пришельцев. Как правило, они хорошо знают теорию выживания, имеют дома большой запас спасательных средств, но не умеют ими пользоваться и просто копят разный хлам.

Вторая категория сурвайверов не отрицает возможности возникновения локального катаклизма, прекрасно понимает, что и как нужно запасти, и умеет всем этим пользоваться.

– Есть еще и третья категория, – рассказывает Мельников, – это люди, которым по роду деятельности приходится сталкиваться с катастрофами постоянно. Спасатели и военные. Они всегда готовы к неприятностям.

Алексей говорит, что истерические настроения, связанные с декабрьским концом света, его только смешат. Но в случае ЧС месячный запас для выживания, в мирное время рассредоточенный по комнате, он соберет минут за 20, а потом отправится из города. Даже если что-то забудет – не пропадет. Настоящего выживальщика отличают выносливость и смекалка.

Алексей Мельников говорит, что главное для сурвайвера – умение делать полезные вещи из обычного хлама. В его наборе на черный день, например, есть самодельная спиртовая горелка, сделанная из донышек пивных банок

Кроме очевидного набора в пакете Юлианы Щеголевой лежит инструкция к нему, где прописаны манипуляции с каждым предметом, а также игры для поддержки мозга в тонусе и морального духа в тяжелые постапокалиптические деньки

ФОТО: МАКСИМ КУЗЬМИН

Что взять с собой в случае ЧС

1. Документы.

2. Хороший охотничий нож.

3. Спички и зажигалку (спички лучше охотничьи).

4. Источники света (фонари разной конфигурации).

5. Аптечку (дополнительно укомплектовать стандартный набор лекарствами от аллергии, антибиотиками, перекисью водорода, марганцовкой). Жгут строго обязателен.

6. Средства гигиены: зубную щетку, мыло, маленькое полотенце. А вот зубную пасту можно и не брать – важно механическое воздействие.

7. Теплые вещи, обязательно смену белья, носки, шапку.

8. Продукты: крупы, сушеное мясо. Тушенку лучше не запасать: ее вы быстро съедите.

9. Мусорные мешки на250 литров. Из них можно будет сделать удобный гамак, спальный мешок, тент.

10. Воду и алкогольные напитки. Но спиртное не для приема вовнутрь. В случае чего бутылку виски можно будет обменять на еду или лекарство, использовать как топливо или дезинфицирующее средство.

В целом месячный набор выживальщика весит около40 кг.

Комментарии

Юлий Буркин, писатель-фантаст:

Юлий Буркин, писатель-фантаст:

– Разговоры о приближающемся конце света появились, с одной стороны, из-за всяческих предсказаний, с другой – его прогнозируют некие ученые или псевдоученые. Ни с одним из этих ученых я лично не разговаривал, а только читал в Интернете. А Интернет – штука сомнительная.

С другой стороны, не являясь ни предсказателем, ни ученым, опровергнуть или подтвердить всю эту информацию не могу. Я писатель-фантаст, который может таких концов света придумать в день по десять штук. Например, у меня есть роман, где я с удовольствием уничтожил нашу планету, а на ее «обломках», уже на другой планете, выросло более достойное и счастливое общество наших потомков.

Я не знаю, насколько вероятна угроза. Есть ведь еще и человеческий фактор. Мы можем сами устроить свой локальный апокалипсис. И есть люди, у которых есть такая возможность – достаточно только нажать одну кнопку, и ракеты полетят…

Я не верю в предсказания, но мое неверие ни о чем не говорит. Вот простой пример: у нас все завязано на электричестве, и, если его не будет, начнут замирать и другие службы. В 1960-е еще помнили войну, продолжали строить дома с бомбоубежищами и проводили занятия по гражданской обороне. А сейчас мы абсолютно не готовы ни к какой модели катастрофы. Расслабились. Это очень плохо. Пусть этого никогда не случится, но мы должны знать, что делать в экстремальной ситуации. Не стоит поддаваться истерике, но надо быть готовыми к потрясениям, если даже мы не верим в них.

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ:

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ:

– Периодически возникающие слухи о конце света – не новость. Все зависит от того, как к этому подготовится бизнес. В этот раз он подготовился лучше, чем всегда. Посчитайте прибыль фирм от коммерческого использования подобных настроений. Ведь они индуцируют определенную часть населения, которая погрузилась в идею, выискивает соответствующие новости, смотрит постапокалиптические фильмы. Массовый психоз в виде страха и тревоги провоцируется с такой силой, что даже некоторые журналисты сами уверовали в это. И ощущение это искусственно подогреваемое. Основная аудитория «проекта» конца света – люди повышенно внушаемые, которые сами по себе склонны к мистификации или внутренне помышляют о самоубийстве. А конец света – один из возможных способов суицида, так называемая аутоагрессия, которой подвержены порядка 15% населения.

Авторы подобных слухов обычно вооружаются неким подобием исторических знаний. Так было всегда, и в наше время массовых информационных прорывов используются новые технологии. Но в основании всей «истерии» лежит стремление получить прибыль. Происходит материализация тревог и страхов через покупки, связанные с последним днем. И чудаков у нас много – кто-то строит ковчег, кто-то – дом автономного обеспечения, а кто-то всерьез планирует переждать конец света за пределами Земли.

Совокупность психологической зараженности и источники информации, подпитывающие эту «истерию», уже родили новые треволнения, связанные с пришельцами, чудовищами, которые захватят Землю, угрозой клонирования. Я думаю, что 22–23 декабря появится новая идея, если не конца света, то еще чего-нибудь. Допустим, дружественного посещения инопланетян, не все же нам с ними воевать?!

Придумали экстремальную фотосессию два морозоустойчивых томича – Илья Строев, главный идеолог горячих снимков, и Никита Русанов, их автор.

Придумали экстремальную фотосессию два морозоустойчивых томича – Илья Строев, главный идеолог горячих снимков, и Никита Русанов, их автор. получается, и побежали в машины переодеваться. Чтобы никого не заморозить, снимали маленькими порциями – секунд по сорок – с перерывом на погреться. Удачного кадра пришлось ждать долго: то маршрутки мелькали на заднем плане, то нужная надпись «Держитесь, люди, скоро лето!» на табло сменялась рекламой. Съемки длились почти полтора часа.

получается, и побежали в машины переодеваться. Чтобы никого не заморозить, снимали маленькими порциями – секунд по сорок – с перерывом на погреться. Удачного кадра пришлось ждать долго: то маршрутки мелькали на заднем плане, то нужная надпись «Держитесь, люди, скоро лето!» на табло сменялась рекламой. Съемки длились почти полтора часа.

ФОТО: АЛЕНА КАРДАШ

ФОТО: АЛЕНА КАРДАШ Так как падать приходится на снег, то лучше защитить лицо балаклавой, а на голову надеть шапку. Требования к ней такие же, как и к другим вещам: теплая и «не жалко».

Так как падать приходится на снег, то лучше защитить лицо балаклавой, а на голову надеть шапку. Требования к ней такие же, как и к другим вещам: теплая и «не жалко».

– Мы заметили, что люди приходят просто посмотреть, как мы тренируемся, – вспоминает Павел, – а потом некоторые пытались повторить какой-нибудь крутой поворот на одной руке. Тогда мы решили сделать открытое занятие для всех желающих и показать, как можно делать головокружительные трюки безопасно и правильно.

– Мы заметили, что люди приходят просто посмотреть, как мы тренируемся, – вспоминает Павел, – а потом некоторые пытались повторить какой-нибудь крутой поворот на одной руке. Тогда мы решили сделать открытое занятие для всех желающих и показать, как можно делать головокружительные трюки безопасно и правильно.

Придумала востребованный сувенир Юлиана Щеголева, директор маленького свадебного агентства в Томске. По ее словам, озарение снизошло после SMS от подруги – та огромными буквами написала о начале конца. А Юлиана решила, что конец света – хороший повод для подарка. Поделилась идеей с коллегами, и через сутки первый апокалиптический паек был готов.

Придумала востребованный сувенир Юлиана Щеголева, директор маленького свадебного агентства в Томске. По ее словам, озарение снизошло после SMS от подруги – та огромными буквами написала о начале конца. А Юлиана решила, что конец света – хороший повод для подарка. Поделилась идеей с коллегами, и через сутки первый апокалиптический паек был готов.

Юлий Буркин, писатель-фантаст:

Юлий Буркин, писатель-фантаст: Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ:

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии и психотерапии СибГМУ:

Традиционных аистов и арбузов в этой азбуке нет. Ее начинает андарак – деревенская шерстяная юбка в клеточку из трех полотен, а заканчивает ярило – славянское солнечное божество. На 80 красочных страницах книги рассказывается о предметах русского быта в стихах и с пояснениями. Все иллюстрации в книге нарисовали учащиеся художественной студии Дворца творчества детей и молодежи для Всемирного конкурса детского рисунка «Дети рисуют свой русский мир». А стихи написала методист ДТДиМ Светлана Нестерова.

Традиционных аистов и арбузов в этой азбуке нет. Ее начинает андарак – деревенская шерстяная юбка в клеточку из трех полотен, а заканчивает ярило – славянское солнечное божество. На 80 красочных страницах книги рассказывается о предметах русского быта в стихах и с пояснениями. Все иллюстрации в книге нарисовали учащиеся художественной студии Дворца творчества детей и молодежи для Всемирного конкурса детского рисунка «Дети рисуют свой русский мир». А стихи написала методист ДТДиМ Светлана Нестерова.