У директора томского ТЮЗа Андрея Сидорова самая обычная театральная семья: жена – актриса, старшая дочь – помощник режиссера, младшая дочь – актриса. Не семья, а театральный квартет. Но собирается этот квартет вместе редко. Потому что место службы у всех разное: томский ТЮЗ и томская драма, Мастерская Петра Фоменко в Москве и Новосибирский городской театр Сергея Афанасьева. И все же расстояния не влияют на ансамблевость игры, которую называют жизнью.

Пролог

Случаются и вовсе удивительные вещи, когда в жизни каждого «солиста» почти одновременно происходят важные события: успешное выступление ТЮЗа на московских фестивалях и первая крупная роль младшей Сидоровой, отмеченная премией новосибирского СТД, перемена участи старшей дочери и подряд несколько ярких работ у Елены Саликовой, жены Андрея и мамы Марии и Варвары.

Беседы с каждым из членов квартета о сыгранных и несыгранных ролях, гастролях, пожарах и ремонтах, достижениях, удачах и неудачах, ожиданиях и разочарованиях, о прошлом и будущем сложились в семейный портрет. За разговорами вырисовался еще один герой, совсем не посторонний каждому из квартета – театр.

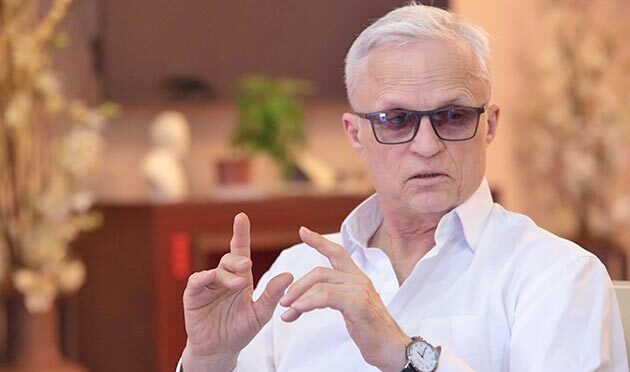

Часть 1. Андрей

Театр – это там, где «чуть-чуть» имеет значение

В директора Андрей Сидоров пришел из артистов. После 90 с лишним разнообразных ролей, сыгранных им на подмостках томской драмы, осенью 2019 года он получил роль директора ТЮЗа.

Она не предполагала ни готового текста, ни подсказок со стороны режиссера. Но отсутствие внешней опоры ничуть не смущало бывшего Перчика. Как и его герой, которого почти 20 лет играл в легендарном спектакле «Поминальная молитва», Андрей Сидоров демонстрировал уверенность в словах и делах.

В должность вошел энергично и решительно. Но в отличие от недоучившегося студента к роли директора готовился много лет. С тех пор как получил диплом продюсера исполнительских искусств. Да и 15-летний опыт руководства Томским отделением СТД тоже со счетов не скинешь.

– Роль директора – это роль золотаря (да простят меня директора), – шокирует признанием Андрей. – Это тебе не художественный руководитель, который за искусство. Директор отвечает за все, в том числе за канализацию, за свет, за по-ря-до-чек! И плюс за систему, которая должна работать всегда: при тебе и без тебя. Если ты эту систему наладил – хорошо. Если она не работает, то при сегодняшних законах, финансах и зрительских запросах ничего не получится.

Эту реплику Андрей произносит так же темпераментно и убежденно, как и его герой из эрдмановского «Мандата», когда тот поучал маменьку, что «лавировать надо, лавировать».

– Да, в чем-то роль директора близка к кредо Гулячкина, – соглашается Андрей. – Однако своя точка зрения на все у меня есть всегда.

Если бы Сидоров, как его Гулячкин, смог бы провертеть дырочку в воображаемой двери в будущее, чтобы подглядеть это самое будущее, то, может быть, и не стал бы затевать генеральную чистку люстры перед премьерой «Не от мира сего»… И не случился бы пожар. А может быть, и не отказался бы от своего распоряжения, а просто зашел бы с другого конца, например, с устранения непорядка в электропроводке. Ибо «во всем должен быть по-ря-до-чек». Когда же в большой люстре из 100 лампочек горят только 30, когда ее не мыли бог знает сколько – это непорядок.

СВОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА ВСЕ У МЕНЯ ЕСТЬ ВСЕГДА

Оглядываясь на события двухлетней давности, замечаешь не только ущерб, нанесенный театру пожаром, но и творческие победы коллектива, случившиеся за это время. И, что самое интересное, победы на различных фестивалях и кассовый успех, пожалуй, даже важнее. Ведь это значит, что жива душа театра. А тело, то есть здание, обязательно приведут в порядок. Уже приступили к ремонту, проектно-сметная документация давно готова, около здания лежат строительные материалы…

А что Андрей? Даже оказавшись директором погорелого театра, как Сидоров горько шутил на свой счет, он не впал ни в отчаяние, ни в раскаяние, ни в инерцию. Напротив, извлек выгоду. Да, да, выгоду. Он использовал аварийное пространство для создания новой художественной реальности.

Очередной, 43-й сезон ТЮЗ открыл спектаклем, который игрался на планшете большой сцены, а пострадавший от огня и воды зал стал частью сценического пространства, «божественной сценографией» (определение Сидорова), которая напрямую включила ТЮЗ в список действующих лиц абсурдистской пьесы «Оркестр „Титаник“» Христо Бойчева. Зрительный зал с «пробоинами» в корпусе, в потолке действительно напоминал «Титаник».

– Я – оптимист и убежден, что историческая сцена большого зала должна работать, – так объясняет Андрей Сидоров свою директорскую волю – продолжать играть спектакли при любых обстоятельствах.

Два сезона после пожара подтвердили правильность выбранной позиции. Театр не растерял своего зрителя.

В разговоре Сидоров произносит крамольную для директора театра фразу: «Спектакли на сцене, где сидят 90 зрителей, – это то, что нужно для ТЮЗа. Отремонтируют большой зал – и опять возникнет дистанция между актером и зрителем». И это убеждение – от его актерского нутра. Андрей признается, что не перестал быть актером и думать как актер.

– Куда я дену 30 лет на сцене?! В любом случае актерская профессия помогает. Например, в умении разговаривать – с актерами, с начальством. И в умении договариваться. Понятно, что заслужить доверие коллектива – это совсем не то, что доверие власти.

И он выходит на сцену. Играет в «Укрощении строптивой».

– Артист должен выходить на сцену чуть ли не каждый день. Иначе – труба! Для меня артист – тот, кто постоянно что-то доказывает. В противном случае он вообще не имеет права рот открывать на сцене, ходить по ней. Актерскую профессию постичь нельзя. Это процесс. До 30 лет ты одним инструментом пользуешься, с 30 до 40 – другим, а после 40 у тебя происходит накопление инструментов. И я стал по-другому произносить текст роли, по-другому относиться к паузе. А мне было уже под 50. Не помню, кто сказал, что искусство начинается там, где начинается чуть-чуть. Вот и театр – это там, где «чуть-чуть» имеет значение.

Часть 2. Лена

Ты не ждешь, когда тебя вызовут на судный день, а просто живешь

…Идет спектакль «Почему Колумб открыл Америку?». Она качается на качелях и звонко смеется, а Он переминается с ноги на ногу, пряча за спиной тощий букетик цветов, мямлит что-то и никак не решится сказать, что она ему нравится. Ее играет Елена Саликова, Его – солдата-призывника, который замерзает на посту, – Андрей Сидоров.

Ее смех и его смущение врезались в память. Это был не первый случай, где муж и жена играли вместе, но, пожалуй, единственный, где сквозь художественную ткань спектакля просвечивали их реальные взаимоотношения.

Театр соединил их судьбы в 1980-х, став третьим, но отнюдь не посторонним. С 1993 года и сцена стала общей, когда Елена перешла из ТЮЗа в театр драмы. Позвал тогдашний главный режиссер Олег Пермяков после «Поминальной молитвы», где она сыграла дочь молочника Тевье – Цейтл, еще будучи актрисой ТЮЗа. Через несколько лет в роли дочерей Тевье выйдут на сцену дочки Лены и Андрея – Маша и Варя.

– То, что произошло с Саликовой за два последних сезона, называется прорыв, накопление материала, – говорит Сидоров несколько отстраненно, как будто не о жене речь. – Это судьба – получить такие роли и с ними справиться!

РАССТОЯНИЯ НЕ ВЛИЯЮТ НА АНСАМБЛЕВОСТЬ ИГРЫ, КОТОРУЮ НАЗЫВАЮТ ЖИЗНЬЮ

Есть роли, которые определяют этап развития актера, его существования в профессии. В свое время этапными для Елены были Женщина Б в «Трех высоких женщинах» и Полина Андреевна в чеховской «Чайке». Сегодня – это Матрена в «Матренином дворе» по Солженицыну и Госпожа Илл в «Визите старой дамы» Дюрренматта. Но если те ранние работы случились в разные сезоны, то эти появились в репертуарном листе одна за другой. И каждая стала событием. Вот в этом – «прорыв» и «накопление».

За роль жены Илла Елена Саликова получила премию на областном фестивале «Маска».

– Для меня неожиданным стало решение жюри. До сих пор загадка, – признается Лена. – Я ничего особенного там не делала. Для этого образа ничего и не надо было придумывать. Поведение моей героини в предложенных обстоятельствах – вынужденное, но типичное. Жена Илла совпала со временем. Ее поведение стало отражением состояния многих.

Матрена стоит на другом конце шкалы нравственности. Если Госпожа Илл воплощает эгоизм и предательство, то главная героиня в «Матренином дворе» – само бескорыстие и самопожертвование.

Самая трагическая сцена играется буднично. Матрена Саликовой чистит картошку и так же буднично подписывает себе приговор, соглашаясь на предложение Фаддея – Казакова отдать горницу. Он отнимает не только горницу – жизнь у Матрены. Она это понимает, но спокойно, по-крестьянски продолжает чистить картошку.

– Чистить картошку придумал режиссер Юрий Печенежский. Казаков чистит картошку и нервничает, потому что не любит и не умеет. Когда первый раз репетировали этот эпизод, у меня дыхание перехватывало, чувствовала холод изнутри, оцепенение. Потому что подключилась к Матрене. Когда репетировала, мне ужасно было жалко Матрену. Особенно в финале. Но режиссер следил, чтобы Матрена не выходила блаженной. Его главный посыл: «Не плачьте, не плачьте!».

– Я не пыталась до конца вжиться в роль (о, господи! Говорю крамольные вещи) и прожить чужую жизнь. Я как бы наблюдала за своей героиней издали. И говорила: вот она пошла, вот она таскает мешки с торфом, вот слушает радио. И вдруг почувствовала, что существую на другом уровне. Будто во мне заговорила генетическая память. Мне мама сказала, что на фотографиях в образе Матрены я ужасно похожа на свою бабушку…

В продолжение темы «прорыва» и «накопления материала» надо сказать, что Саликова в процессе работы над ролью обратилась к филологам Томского госуниверситета, чтобы те подсказали интонации, верное произношение диалектных слов. И они предоставили записи фольклорных экспедиций.

– Я смотрела на тех бабок, у которых училась говору, и замечала: в их разговоре нет надрыва. Наоборот, ирония, юмор. И он им помогает жить. Печенежский вытаскивал юмор из всех драматических сцен. Кстати, «Сороку-ворону» я от них, от бабок, взяла.

…После спектакля многие женщины плача обнимают исполнительницу главной роли…

Часть 3. Маша

Я выросла за кулисами

Еще год назад вопрос о Маше вызывал раздраженную реакцию у Андрея Сидорова. «Ушла! Из зав- литов – в помрежи! Работала с самим Фоменко и ушла! Правда, осталась в театре. Мы сначала разругались так, что год не разговаривали…»

Маша почти повторила путь мамы в театральную профессию. С «небольшой» разницей – дочка инженеров с хорошими математическими мозгами выбрала актерскую профессию, потому что любила писать сочинения, а ее дочь выбрала театроведческий факультет по той же самой причине.

– В театр к Фоменко я попала случайно, под конец пятого курса. К этому моменту я пребывала в растерянности: выпускники театроведческого факультета никому не нужны. В Москве театроведов – хоть ложкой ешь! – говорит Маша. – И тут соседка по общежитию неожиданно предложила вместо нее пойти в литературную часть театра «Мастерская Петра Фоменко»!

Попасть к «фоменкам» все считают за счастье. И соседка тоже так думала. Но после собеседования поняла, что это счастье не про нее. «Там надо жить! Я не смогу, а ты точно сможешь. Тебе там понравится». Но прошло еще несколько тревожных и напряженных месяцев, прежде чем раздался звонок от директора театра.

ТЕАТР – ЭТО ЗАРАЗНАЯ ВЕЩЬ

– Я очень ждала встречи с Петром Наумовичем, но и боялась, волновалась, конечно, очень. Был март, ужасная метель, у меня еще зуб болел, в общем, «состояние истерическое». Петр Наумович тогда репетировал «Бориса Годунова». Я дождалась его возле новой сцены, он посмотрел на меня таким строгим взглядом, колючим. Но потом я поняла, что он часто так с новыми людьми. В работе он был совсем другой, конечно, – мудрый, очень ироничный и очень вдохновенный, что ли.

Место Маша получила. Вскоре стала завлитом и следующие пять лет честно отработала в литературной части театра. Не все получалось в силу отсутствия опыта. Но она плодотворно работала с многими выдающимися режиссерами. Уточняла текст, рассказывала актерам и режиссеру контекст, исторические реалии, старалась разложить всё по полочкам – кратко, точно и ясно.

– Однажды я поняла, что второй Дины Шварц из меня не получится и Павла Маркова тоже, и перешла в помощники режиссера. Конечно, Шварц и Марков – это легенды, но на кого же еще равняться, как не на легендарных завлитов в БДТ и МХАТе?

Вот тут и случился конфликт с родителями. Но руководство театра к ее решению отнеслось с пониманием, и, когда появилась возможность, ее перевели в помощники режиссера.

– Мне всегда нравилась постановочная часть. Ведь я – актерский ребенок, выросла за кулисами. Сидела в бутафорском цехе и вырезала какие-нибудь снежинки для новогодних спек- таклей или маме помогала быстро переодеваться на спектаклях. Так что театр мне интересен именно вот этим «мясом». Театр – это заразная вещь. Меня друзья звали поработать в одной хорошей частной школе. Я даже начала на эту тему задумываться, но как-то в перерыве репетиции сидела в зале, а артисты пели что-то на сцене – просто так, для себя. И я подумала: ну где еще, как не в театре, такое возможно?

Часть 4. Варя

Я – птичка. Образ пойман

На гастролях Новосибирского городского драматического театра в Томске летом прошлого года вдруг обнаружилось, что Сидоровы – не только семья, но и династия. Хотя династию можно вести не только от родителей-артистов, но и от бабушек и дедушек, которые хоть и не были профессионально связаны с театром, но артистически одарены были несомненно.

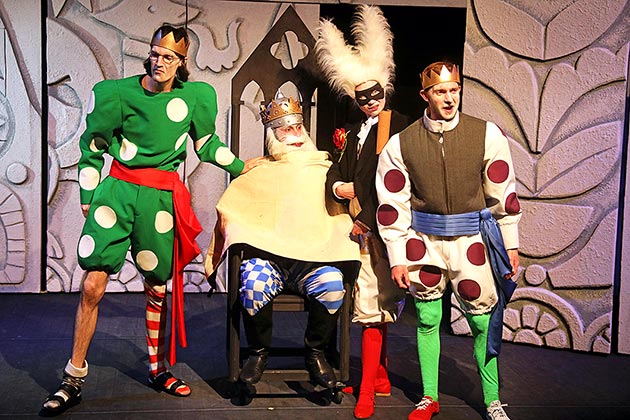

За игрой Варвары, которая вышла на сцену томской драмы, где много лет играл ее папа и до сих пор играет мама, с волнением следили томские театралы. Родители ее сидели в зале, волновались, радовались и одновременно критически оценивали игру дочери. В роли Соны в легендарном спектакле «Ханума» они видели дочь и на маленькой сцене НГДТ, но здесь они как будто держали экзамен перед родным для Вари Томском.

– Для меня это был дебют на большой сцене, – призналась Варя после спектакля. – Папа правильно сказал: фестивальные спектакли – это азарт. Я его испытала. В Томске у меня были новые ощущения. Энергетика ну прям бешеная!

Сона в комедии «Ханума» – роль «кругло» положительная. Такую героиню играть рельефно сложно. Надо чем-то брать зрителя, чтобы запомниться. Варя взяла своей детской непосредственностью, чистотой и птичьей легкостью. Томичи запомнили девушку, которая только-только становится взрослой, еще вчера она играла в куклы, а сегодня уже декламирует французские стихи о любви, а в движениях, поведении, в голосе еще много ребяческого, подросткового.

– Сергей Николаевич Афанасьев так и говорил нам с Петей Шуликовым, который играл влюбленного в Сону Котэ: «Сона и Котэ должны над землей летать. Они – воздушные, легкие, самые искренние и самые трепетные в этом балагане».

ПОДАЛА ДОКУМЕНТЫ СРАЗУ ВО ВСЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ВУЗЫ МОСКВЫ

…Решение дочери идти в актрисы Андрея и Лену застало врасплох. До окончания гимназии оставалось всего несколько месяцев.

– Утром заходит на кухню и говорит: «Я поняла, что, кроме сцены, я ничего не умею. Буду поступать на актерский», – вспоминает Андрей. – Мы в шоке: готовиться к поступлению надо было начинать как минимум за год. В течение двух месяцев мы с Леной играли в доброго и злого следователя. Я орал, а мать действовала более мягко. Мы сделали программу. Подала документы сразу во все театральные вузы Москвы.

Поступали всей семьей. Андрей поехал с дочерью как группа поддержки. Старшая сестра помогла подготовить репертуар: Лавренев, Тэффи, Бродский, Эрдман, Барскова. Все это Варвара декламировала на вступительных в Москве, Петербурге и Новосибирске. Конечно, родители жалели, когда Варя «слетала» с туров в столицах, но, когда Варя поступила в Новосибирск, все были рады тому, что педагогом и будущим главным режиссером ее первого театра стал народный артист России Сергей Афанасьев, которого Варя до сих пор боготворит.

Первым ролям, которые открывают репертуарный лист артистки Новосибирского драматического театра Варвары Сидоровой, можно позавидовать. Но все они меркнут перед Кити Щербацкой в театральной дилогии «Анна» и «Левин» по роману Льва Толстого «Анна Каренина» в постановке Афанасьева.

– На самом деле Кити – первая работа с Сергеем Николаевичем. До этого были вводы, – поясняет Варя. – Вся труппа была поделена между «Анной» и «Левиным». Нас, левинцев, было в два раза меньше, чем актеров в «Анне». Мы все время шутили во время репетиций. На таком подъеме существовали! Приходили домой с чувством: «Быстрей бы наступило завтра!». Мы ловили кайф от самого процесса. И тот кайф закреплялся в рисунке роли.

Возможно, поэтому Кити Варвары Сидоровой так светится счастьем изнутри.

– Сергей Николаевич во время репетиции как-то сказал мне: «Ты – птичка». И все! Образ был пойман. Его «птичка» засела у меня в голове. Такой любви, как у Кити, я еще не испытывала. Я так трепетно к ней отношусь. Это самое сокровенное.

За роль Кити Варвара Сидорова сначала получила премию «Актриса сезона» на конкурсе, который проходит внутри театра, а в конце прошлого года на областном фестивале «Парадиз» она и Петр Шуликов (Левин) были удостоены спецприза жюри за актерский дуэт. К этому моменту их творческий дуэт оказался в шаге от того, чтобы стать еще и семейным, – Варя и Петя обручились.

Так что семейный квартет, возможно, станет квинтетом. А может быть, со временем и секстетом.

Эпилог

– Когда я хвастаюсь достижениями дочерей, то вдруг чувствую, что мне оттуда, сверху говорят: «Приумерь пыл. Язычок прижми, чтобы не сглазить», – признается Лена Саликова, хотя гордится и рада, что дочери пошли по их с Андреем стопам, выбрав театр.

Театр для семьи Сидоровых оказывается той естественной средой обитания, в которой всем дышится легко, партитурой для ансамблевой игры и самой прочной рамой для семейного портрета.

Автор: Татьяна Веснина

Фото из семейного архива Сидоровых