«Томские новости» начинают серию публикаций под рубрикой «Университетский проспект» – о прорывных идеях, поддержке молодых ученых, студенческой жизни.

Самый амбициозный проект, на который сегодня замахнулся Томск, – «Большой университет». Его масштаб поражает не только перспективами преобразований в научно-образовательной среде, но и изменением геополитического статуса самого города.

Что такое сейчас Томск на карте России, Европы и мира? Если в России – это город, который по традиции многие связывают с нефтегазовым комплексом и сырьевыми ресурсами, в Европе – с сибирскими природными богатствами и дарами леса, то на мировой карте даже в увеличенном масштабе узнаваемость сводится практически к нулю. А томичи хотят, чтобы она была возведена в степень. И шанс такой есть. Но не благодаря тем гигантским залежам, которыми богата Сибирь и которые отчаянные головы за кордоном не прочь поделить. А благодаря богатству иного рода – интеллекту и знаниям, которыми переполнена бывшая столица огромной Томской губернии, теперь претендующая на столицу российского студенчества.

Шесть государственных университетов. Десять вузов. Каждый восьмой житель Томска – студент. Пять тысяч докторов и кандидатов наук. Таков интеллектуальный потенциал этой крохотной точки на карте мира, которая претендует стать вровень с Кембриджем и Оксфордом. Но не занесло ли жителей провинциального города в их амбициях? Что дает надежду на прорыв мирового уровня?

Где истоки?

Идея синтезировать нечто такое, чтобы объединить возможности всех томских вузов, в воздухе витала давно. Ее родоначальниками можно считать бывших ректоров ТПУ – Юрия Похолкова, СибГМУ – Вячеслава Новицкого и председателя Законодательной думы Томской области Бориса Мальцева, отстаивавшего принципы агломерации не только в образовании. Сначала о кооперации в образовании заговорили в 1990-х, потом в 2000-х годах, но, несмотря на свою перспективность, воплощения идея так и не получала.

Идея оставалась неким фантомом до тех пор, пока в 2019-м инициативу не проявил губернатор области Сергей Жвачкин и не было объявлено, что научно-образовательный комплекс Томской области является ключевым в стратегии социально-экономического развития региона. И одним из первых шагов в достижении этой цели является создание «Большого университета», который объединит шесть университетов и все НИИ Томска при сохранении их юридической самостоятельности.

– У каждого региона в России есть свои конкурентные преимущества, – заявил глава региона. – У Томской области это мощный научно-образовательный комплекс: университеты, академические институты, представительства государственных корпораций. Перед нами стоит задача эффективно соединить науку, бизнес и власть. А суть проекта состоит в интеграции и синергии, которые уже несколько веков успешно применяют в Кембридже и Оксфорде и других ведущих мировых научных центрах.

При этом губернатор назвал цели, которые преследует прежде всего регион:

– Первая – мы хотим быть заметнее в мировом научно-образовательном пространстве. Вторая – создать понятную, удобную, а главное – единую точку входа для инвестиций в науку и контактов томских ученых с реальным сектором экономики. Наша третья цель – сформировать более эффективные горизонтальные связи. Если их не будет, мы никогда не займем нишу на таких быстрорастущих технологических рынках.

Взгляд в будущее

Надо признать, что создание «Большого университета» – это эксперимент. Такого в России еще не было.

– Мы давно искали инструмент для эффективного объединения вузов, бизнеса, государственных корпораций, – рассказывает ректор ТГУ Эдуард Галажинский. – И мы его нашли. В рамках «Большого университета» при сохранении автономии и разнообразия его участников мы объединяем их потенциал для ответа на глобальные вызовы. Это наука не ради науки, а наука ради прогресса, наука для крупнейших компаний России и мира.

Что пока мешает этому и какие задачи стоят перед агломерацией?

Мешает слабая узнаваемость и недостаточное позиционирование томских вузов на международных образовательных рынках. Несмотря на то что в нашем городе есть сразу два вуза – участника национальной программы «5–100» – ТГУ и ТПУ, о них не всегда знают в престижных зарубежных научно-образовательных сообществах. А если цель – обосноваться в первых пяти сотнях вузов мира, конкурирующих между собой, то заявить о себе необходимо. Добиваться этого легче вместе.

Вторая задача, как отмечают в ведущем вузе – ТГУ, это интеграция базовых ресурсов для снижения их финансовых издержек. У каждого вуза есть свой бюджет, и расходы эти, как правило, схожи. Можно и дальше распылять, а можно объединить их и тогда сэкономить на общей инфраструктуре. А сэкономленные средства использовать более эффективно на разработку общих сервисов для студентов, организацию единой подписки на дорогостоящие электронные сервисы, создание зоны Wi-Fi, единого транспортного билета и так далее.

Еще в таком интеллектуальном городе, как Томск, не обойтись без цифровизации образовательных и других процессов. Речь идет о создании общего цифрового университета, в котором будут учтены интересы всех вузов. И объединение необходимо для решения чисто образовательных задач – выстраивания для студентов индивидуальной траектории обучения. А это уже подготовка штучных профессионалов. К тому же в более дешевом варианте.

Но, кроме общих целей развития университетов ради самих университетов, существует и другая цель – формирование новой промышленной специализации региона, и для этого нужны кадры. Иными словами, в регион заходят крупные компании, у которых тоже есть свои задачи, и решить их они могут только вместе с вузами и институтами РАН. Соответствовать этим задачам поодиночке томские вузы и НИИ не смогут. На результат можно рассчитывать только при сложении общего потенциала.

Ну и если мы хотим быть заметными в глобальном мире, то должны участвовать вместе с глобальными компаниями в решении задач соответствующего масштаба – прогнозировании природных и технологических катастроф, создании возобновляемых источников энергии, переработке и утилизации твердых отходов. Поближе следует держаться и к тем компаниям, которые работают на опережение – концентрируют человеческий интеллектуальный капитал, чтобы создавать умные протезы, использовать достижения генетики для борьбы с онкологией, другими заболеваниями и т.д.

Стать столицей

Что же от всего этого может иметь сам Томск? Это дорога с двухсторонним движением. «Большой университет», концентрируя свои ресурсы и потенциалы, позволит окончательно определиться городу с его статусом как первого в России настоящего города-университета. Но и город должен принципиально изменить свой подход: обустраивать не отдельно инфраструктуру каждого вуза, а создавать условия для «Большого университета». Как говорится, почувствуйте разницу.

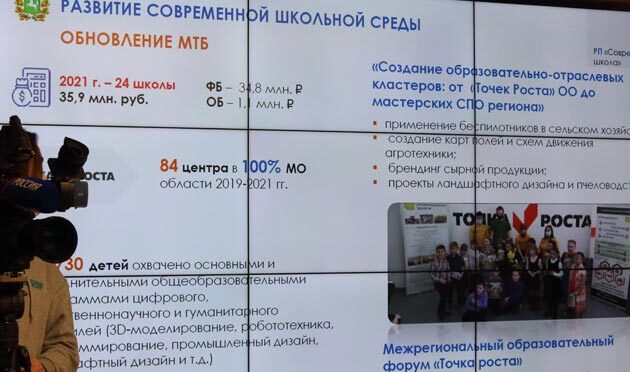

Как у всякого эксперимента, у этого есть немало проблем. Прежде всего юридических – как свести всех воедино и никого не обидеть. Сейчас над этим ведется большая работа. Но уже есть видимый результат от интеграции усилий нескольких вузов. Бюджет развития проекта «Большой университет» с учетом грантов составил 3,5 млрд рублей. Наиболее значимой стала программа поддержки геномных исследований, где свои усилия объединили три вуза – ТГУ, ТУСУР и СибГМУ, и каждый отвечает за свою часть программы.

– Вот эта ориентация на большие задачи, в которой у каждого есть свой блок, свой проект, была отмечена серьезным ресурсом, которая сегодня позволяет двигаться еще интенсивнее, – подтверждает полезность такой интеграции Эдуард Галажинский.

Ожидание перемен

А чем может стать полезным «Большой университет» рядовому вузовскому сотруднику, начинающему ученому, студенту?

Скажем прямо, отношение к мегапроекту в вузовской, научной среде неоднозначное, хотя скепсиса за последнее время значительно поубавилось.

– Пока в большей степени проект касается не изменений в организации работы преподавательских и студенческих коллективов, а инфраструктурных преобразований – строительства кампуса на левом берегу Томи, крупных объектов, – считает доцент ТГУ Сергей Шпагин. – Как в будущем проект отразится на условиях обучения студентов и конкретно преподавательского состава, неясно. Мы как работали, так и работаем. Что же касается идеи объединения возможностей вузов, то она вполне здравая, так как у разных вузов разные ресурсы, а их координация позволит более эффективно использовать общие программы, лаборатории, мощности. Что же касается перспективы строительства кампуса на левом берегу, то у нас и так корпуса разбросаны по городу, а теперь разобщенность между ними только увеличится.

Председатель Совета молодых ученых Томской области Станислав Батуев считает, что совет уже сам по себе дает пример консолидации усилий всех вузов:

– Мы еще до появления «Большого университета» вели свою деятельность в кооперации с представителями разных вузов и продолжаем делать это, убеждаясь в эффективности коллективных усилий. С этой точки зрения идея «Большого университета» отличная. Она работает на укрепление имиджа Томска не только в России, но и на мировой арене. «Большой университет» нужен, чтобы заинтересовать студентов из других регионов и из-за рубежа. Это будет центр для привлечения лучших умов, интеллектуальных звездочек, которые в будущем совершат научные прорывы.

У студентки ФЖ НИ ТГУ Софьи Окрачковой свой взгляд на проект:

– Считаю, что идея очень хорошая. Во-первых, во мне зародилась надежда, что наконец-то появится налаженная единая система для всех университетов, единый алгоритм жизни, и нам, например, не придется завидовать студентам ТПУ, которые уже получили расписание на завтра, а мы в полночь все еще ждем свое и не знаем, какие дисциплины будем изучать завтра. Во-вторых, проект делает Томск еще более студенческим. В-третьих, если будет построен кампус, сбудется моя мечта о встречах в соседних аудиториях не только со студентами с других факультетов, но и из других вузов. Это поможет наладить связи, обзавестись полезными контактами. На дорогу до спортзала или до центра культуры не надо будет тратить время – все будет в шаговой доступности. Скорее бы все это свершилось…

Автор: Нина Губская