Утомленный дневными заботами Томск мирно засыпал, когда почти за 2 тыс. километров произошло событие вселенского масштаба. В последний день марта в 19.24 по московскому времени с космодрома Байконур отправился в неблизкий полет грузовой космический корабль «Прогресс МС-02». На его борту почти 2,5 тонны полезного груза – топливо, продукты, оборудование для поддержания работы Международной космической станции, посылки для экипажа… И спутник «Томск-ТПУ-120».

Так сошлись звезды

Было облачно, поэтому стремительно взмывший вверх космический корабль исчез из вида за какие-то десять секунд. В нескучное путешествие первый в мире наноспутник, созданный томскими учеными с использованием 3D-технологий, стартовал с площадки, соседствующей с той, откуда отправился в свой легендарный полет Юрий Гагарин. Правда, расстояние между «соседями» более чем приличное – полчаса езды на машине. Но в космических масштабах две площадки живут бок о бок.

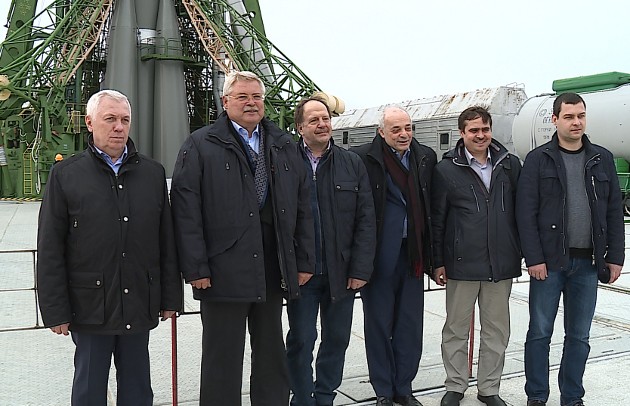

Проводить «земляка» в дорогу на Байконур приехала солидная томская делегация.

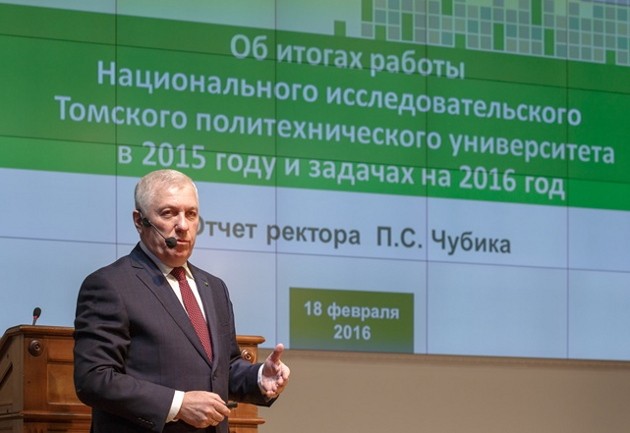

– Это очень важный, волнительный момент, – не скрывал эмоций за несколько минут до старта один из отцов-создателей спутника ректор ТПУ Петр Чубик. – Потому что сейчас кусочек творчества студентов и сотрудников университета, частица нашей истории отправится в космос.

Год назад томские ученые устроили мозговой штурм – на горизонте было 120-летие вуза. В потоке идей о том, каким событием отметить юбилей любимого университета, ректор предложил создать наноспутник для испытаний новых технологий космического материаловедения на основе разработок ТПУ и его партнеров. Забираться выше звезд томским политехникам не впервой. Вспомним хотя бы Олега Алимова, создавшего аппарат для бурения в космосе. С его помощью были получены первые пробы лунного грунта.

Удачно сошлись звезды и на этот раз. Конструкцию спутника разработали сотрудники научно-образовательного центра «Современные производственные технологии» ТПУ. Материалы, из которых он изготовлен, создали ученые томского политеха и Института физики прочности и материаловедения СО РАН под руководством специалистов РКК «Энергия».

Сибирский наноспутник (300 х 110 х 110 мм) стал настоящим ноу-хау. Детали его корпуса напечатаны на 3D-принтере, а сам корпус спроектирован с помощью оригинальных подходов, которые ученые называют многоуровневым динамическим моделированием. Спутник «Томск-ТПУ-120» выполнен в традиционных цветах вуза-юбиляра – зеленом и черном – и напоминает по виду советский двухкассетный магнитофон.

Последним пристанищем новорожденного спутника стала РКК «Энергия», куда он отправился для проведения предполетных испытаний и последующей доставки на Байконур.

Привет из космоса

– Сегодня мы до космических высот подняли знамя томской науки. Зажгли маяк для наших ученых, конструкторов, аспирантов и студентов. Глядя на этот маяк, они будут еще увереннее идти по жизни, добиваться новых успехов, – сказал на Байконуре глава региона Сергей Жвачкин.

Полет грузового космического корабля до МКС длился почти двое суток. Сейчас он благополучно пришвартовался к станции. В ближайшее время космонавты отправят томский спутник в свободное плавание.

На этом сюрпризы от политехников не заканчиваются. 11 мая, в день рождения ТПУ, наноспутник передаст жителям Земли поздравление, записанное студентами политеха. Космическое приветствие прозвучит на 11 языках мира: русском, английском, немецком, французском, китайском, арабском, татарском, индийском, казахском, португальском и испанском. Чтобы выйти на связь со спутником, достаточно настроиться на частоту в радиолюбительском диапазоне 437,025 МГц. Позывной спутника – RS4S. Транслироваться сигнал-сообщение будет с перерывом в одну минуту.

Космическая командировка томского спутника продлится полгода. В течение этого времени различные датчики аппарата будут фиксировать температуру на борту, платах и батареях, а также параметры электронных компонентов, и передавать их на Землю в режиме реального времени. По ним ученые смогут анализировать состояние материалов, после чего решат, какие из них лучше применять при строительстве космических аппаратов в будущем.

А вот рассчитывать на теплую встречу космическому трудяге не приходится. Только на горячую. Через шесть месяцев аппарат достигнет верхних слоев атмосферы, где полностью сгорит.