Творческие экспромты и неожиданные перспективы артистов Первомайского района

Не каждый коллектив сельского Дома культуры может похвастаться тем, что его показывали по Первому каналу и приглашали на работу в московский мюзик-холл. А вокалисты и танцоры этого муниципалитета могут. Сегодняшние герои рубрики «Культурная мозаика» – творческие коллективы Первомайского района.

Ансамбль народной песни «Русинка»

Этот задорный коллектив из Первомайского теперь знают далеко за пределами района и даже региона. Не так давно ансамбль народной песни «Русинка» показали по Первому каналу. Пятнадцать вокалистов стали героями телепередачи «Играй, гармонь любимая!».

А начиналось все с международного фольклорного фестиваля «Голоса традиций», который проходил в городе Темрюке Краснодарского края. Разудалая сибирская кадриль «Девка молодцу прибавила красы» от коллектива из села Первомайского покорила не только взыскательное жюри, но и ведущих программы, которые гостили на этом фестивале. После чего «Русинка» получила приглашение повторить свой номер на бис теперь уже перед телекамерой.

Вокальный коллектив под руководством Галины Щербаковой творит уже четверть века. А в репетиционном зале, где «Русинка» готовит новые музыкальные сюрпризы, уже места не хватает для дипломов за победы в конкурсах и фестивалях.

– Вообще-то мы специализируемся на патриотических песнях. Но, если поблизости окажется гармонь, не удержимся от музыкального экспромта и обязательно исполним какую-нибудь веселую, залихватскую композицию, – рассказывает про репертуар «Русинки» Галина Щербакова.

Почивать на лаврах – это точно не про них. В ближайшее время вокалисты из «Русинки» хотят пополнить свой репертуар стилизованными свадебными и фольклорными обрядами. Первые на очереди – народные обряды на Троицу и Покров.

Народный вокальный ансамбль «Ивушка»

Этим восьми красавицам из поселка Комсомольска ничего не стоит заставить человека прослезиться. Так случилось на открытии Дней славянской письменности в районном центре, где они исполняли духовные песни. А могут, если захотят, на народных праздниках и гуляньях так зажечь всех вокруг, что любой в пляс вместе с ними пойдет. Для участниц народного вокального ансамбля «Ивушка» невозможного нет.

Проникновенными композициями и задорными песнями этот коллектив радует односельчан уже три десятка лет. А вот представлять его как «Ивушку» ведущие концертов и праздников стали относительно недавно.

– Дело было в 1990-е годы, когда началась мода на названия, – рассказывает Анна Анисимова, директор культурно-досугового центра в Комсомольске. – Имя для ансамбля родилось мгновенно по названию песни «Ивушки вы, ивушки», которую они всегда исполняют на бис.

А еще история «Ивушки» – пример завидного постоянства. Уже много лет основной состав коллектива остается неизменным.

Театр «Шанс»

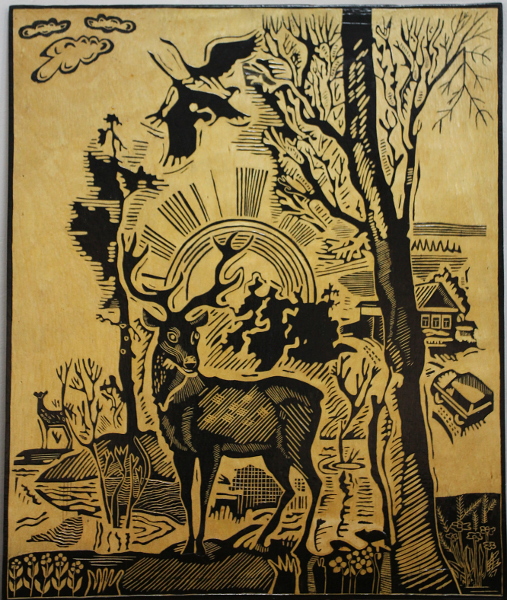

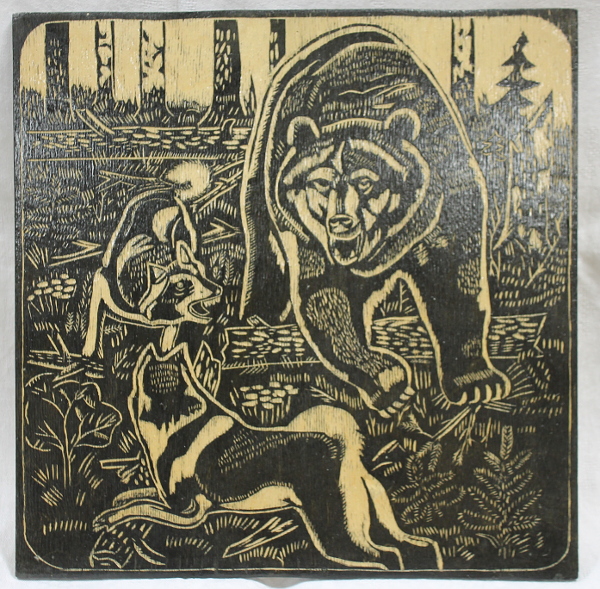

На Вильяма нашего, Шекспира, они, конечно, еще не замахнулись. Но не менее уважаемого Антона Павловича в свой репертуар уже включили. Весьма удачно, надо сказать. За спектакль «Медведь» по одноактной пьесе Чехова благодарные зрители искупали артистов в овациях.

Народный театр «Шанс» – коллектив с историей. Он появился на культурной карте села Первомайского в теперь уже далеком 1968 году. Очень быстро получил звание народного. И подтверждает его по сей день.

Название театра говорит само за себя – шанс реализовать свои актерские таланты здесь получает каждый. Отдельного разговора заслуживает репертуар. Коллектив под руководством Елены Хохловой выбирает для постановки пьесы, к которым обращаются многие российские театры: «Мамочки» Владимира Зуева, «Остров Рикоту» Наталии Мошиной, «Иван и Мадонна» Анатолия Кудрявцева…

Сейчас 18 артистов народного театра из Первомайского, как и все служители искусства, отдыхают. Активная и плодотворная работа начнет кипеть в октябре, когда стартует очередной творческий сезон. Правда, летний отдых не мешает участникам коллектива думать о новом спектакле, который они покажут односельчанам весной.

– Есть несколько вариантов, но озвучивать их пока не стану, – интригует художественный руководитель «Шанса» Елена Хохлова. – Скажу лишь, что, скорее всего, это будет легкая и веселая история. Наш недавний спектакль «Мамочки» про матерей солдат-афганцев получился очень трогательным и пронзительным. Теперь люди просят комедию.

Танцевальный ансамбль «Сударушка»

Танцы заменили им фитнес, модный шопинг и дружеские посиделки в кафешках. Все началось с того, что однажды жительницы Березовки всерьез задумались: чем занять себя вечерами после дня, наполненного хлопотами по хозяйству. С вариантами досуга в деревне, как известно, не богато. А поскольку у каждой из них билась творческая жилка и энергии было хоть отбавляй, девушки решили объединиться в танцевальный ансамбль. И интересно, и творчески, и для фигуры полезно.

В нынешнем году «Сударушка» отмечает свое 20-летие. Кстати, это единственный женский танцевальный коллектив в Первомайском районе. Сегодня в его рядах десять участниц от 16 до 40 лет, а в репертуаре – стилизованные народные танцы: от заводной «Барыни» до медленного хоровода. Жители Березовки, в свою очередь, заверяют: без сударушек теперь и праздник не праздник.

– Народные танцы – богатейший и очень интересный творческий материал, изучать который можно бесконечно, – рассказывает художественный руководитель коллектива Алена Абнер. – Особенное внимание мы уделяем, конечно же, эстонским танцам. (Березовка была основана в начале прошлого века эстонцами-переселенцами.) Кстати, хочу отметить одну любопытную деталь: несмотря на анекдоты про медлительность, флегматичность и нерасторопность этого народа, танцы у них очень даже зажигательные. Приезжайте на какой-нибудь праздник к нам в Березовку – сами убедитесь!

Детская театральная студия «Огонек»

-Работы у ребят сезонные. Зимой, например, приглашают в гости «Морозку». А осенью, когда наступает пора собирать урожай, радуют «Репкой», – улыбается Ульяна Кондратюк, директор культурно-досугового центра села Ежи.

Местная театральная студия «Огонек» хорошо известна в Первомайском районе. Русские народные сказки в исполнении юных артистов всегда проходят с аншлагом. На спектакли в Ежи приезжают даже ребятишки из близлежащих деревень.

Самому младшему участнику театральной студии семь лет, самому старшему – шестнадцать. Но подход к своему творческому делу у юных актеров очень даже серьезный. По крайней мере, перед премьерой они волнуются как настоящие взрослые артисты. А еще у них очень развито чувство плеча. У ребят даже появился ритуал, который помогает им настроиться перед выходом на сцену. За пару минут до начала спектакля артисты вместе со своим руководителем встают в кружок, берутся за руки и хором произносят фразу: «У нас все получится! Мы – команда!»

– Знаете, у нас нет цели воспитать актеров. Все-таки каждый ребенок должен сам выбрать дело по душе, – рассказывает Ульяна Кондратюк. – Но мы хотим, чтобы у наших ребятишек был интересный досуг, возможность реализоваться творчески. И еще очень хочется, чтобы они прикоснулись к миру театра и искусства.

Кто-то из великих сказал: тот, кто раз вкусил отравы под названием «театр», как правило, обречен любить его всю жизнь. Своя доля правды в этих словах есть. По крайней мере, одна из участниц «Огонька» выбрала творческую стезю, выучилась на режиссера-постановщика и вернулась в родной Первомайский район. Сегодня она – молодой и очень перспективный специалист одного из местных домов культуры.

Хореографический ансамбль «Капелька»

Отправляясь в Сочи на международный конкурс-фестиваль «Юла», на такой успех никто даже не рассчитывал. Диплом первой степени еще можно было ожидать: высокий уровень мастерства хореографического ансамбля «Капелька» первомайской ДШИ был очевиден и ни у кого не вызывал сомнений. Но зато не передать словами приятного удивления руководителей коллектива Елены Лукашенко и Зои Кустовой, когда после награждения к ним подошел один из членов жюри: «У вас замечательные перспективные ребята. Мы готовы пригласить вашего Кирилла Горбенко на обучение в столицу. Со временем он мог бы пополнить труппу московского мюзик-холла».

От переезда в столицу восьмиклассник Кирилл отказался. Но и в Первомайском тоже не остался. Сегодня бывший участник «Капельки» живет и работает в Китае, где руководит хореографическим ансамблем. Но этот случай навсегда вошел в историю славного коллектива, который не перестает радовать и удивлять своими успехами.

Первомайская «Капелька» радует своим мастерством не только односельчан и жителей области. Юным танцорам рукоплескали в Санкт-Петербурге, Владивостоке, Анапе. Сегодня в копилке творческих достижений коллектива, который исполняет стилизованные народные и народно-сценические танцы, десятки побед на фестивалях и конкурсах различного уровня: от областного до международного. А год назад «Капелька» получила звание образцового ансамбля. «И это далеко не предел. Самые громкие победы – впереди», – заверяют участники коллектива.

Вокальный ансамбль «Слетье»

Это у кого-то в душе весна. А у вокалистов ансамбля «Слетье» из Березовки – вечное лето.

Неслучайные случайности – самое закономерное явление в творчестве. Так получилось и с появлением на свет этого вокального коллектива. 14 лет назад вокалистка из Березовки Людмила Богенс встретилась со своей одногруппницей Галиной Щербаковой, художественным руководителем ансамбля «Русинка» из Первомайского. Во время непринужденной дружеской беседы за чашкой чая Галина Владимировна неожиданно сказала: «Почему бы тебе не создать творческий коллектив при Доме культуры? Хороших вокалистов у вас в деревне более чем достаточно». «А что, может быть, и правда пора переходить от соло к ансамблю?» – рассудила Людмила Карловна.

Сегодня без этого задорного коллектива из Березовки не обходится ни один районный праздник. Кстати, название ансамблю тоже подарил счастливый случай. Участники коллектива долго ломали над ним голову, пока местный библиотекарь не предложила:

– «Слетье» – хороший вариант. Это самый разгар лета, когда наступает время собирать урожай. Пора цветения и радости, одним словом. Ну и вы у нас тоже все как на подбор: веселые, жизнерадостные, полны сил и энергии.

Сейчас в Первомайском районе найдется всего пара-тройка сел, куда еще не приезжали с концертом березовские вокалисты. Два года назад успешно выступили в Новосибирске на конкурсе «Отражение таланта».

– Но самая большая награда для нас – это возможность дарить людям радость и хорошее настроение, – улыбается Людмила Богенс. – Наших бабушек и дедушек, например, мы с Днем старшего поколения поздравляем дважды. После концерта в местном Доме культуры они всегда приглашают «Слетье» присоединиться к их чаепитию и попеть вместе с ними. Мы никогда не отказываемся: с удовольствием затягиваем вместе с ними «Рябину кудрявую», «От людей на деревне не спрятаться» и другие замечательные песни.

Театральный коллектив «Экспромт»

Приличная порция юмора. Щепотка позитива. И эффект неожиданности – для заправки. Именно эти ингредиенты делают номера театрального коллектива «Экспромт» (поселок Улу-Юл) по-настоящему вкусными, зрелищными, праздничными и запоминающимися.

– А вообще мы – мастера стремительных номеров, – смеется руководитель «Экспромта» Виктория Орлова. – Обычно получается так, что времени на подготовку выступления у нас в обрез. Поэтому собраться и выдать максимальный результат нужно мгновенно. Отсюда, кстати, и название – «Экспромт». Но в этом и интерес! И у нас, по признанию зрителей, неплохо получается. Два года назад, например, мы за два вечера подготовили к Дню знаний юмористический номер «Иллюзионист», который публика приняла на ура.

А еще артисты из Улу-Юла (кстати, коллектив разновозрастный – от 7 до 50 лет) могут порадовать номерами самых разных жанров: клоунада, пантомима, танец, конферанс… На Новый год обязательно приглашают односельчан на праздничный капустник в местный Дом культуры. И о спектаклях актеры тоже не забывают. За творческий сезон они успевают подготовить от 15 до 20 ярких, непохожих друг на друга номеров.

– В «Экспромте» встретились замечательные люди: очень творческие, по-хорошему азартные, ответственные, неравнодушные к своему делу. Они даже костюмы каждый сам для себя мастерит. Что, кстати, встречается не так уж и часто, – признается в любви своему коллективу Виктория Орлова. – С такими ребятами любая творческая задача по плечу!

За семь лет существования «Экспромт» не раз удивлял своих зрителей. Будет сюрприз и в следующем сезоне, заверяет руководитель коллектива. Всех тайн Виктория Андреевна раскрывать не стала, но намекнула, что артисты возьмут в руки музыкальные инструменты.

Автоматизированная установка для приготовления и раздачи молока, которую животноводы назвали в шутку молочным шаттлом, уже вовсю работает в ЗАО «Дубровское». Аппарат немецкого производства создан специально для выкармливания молодняка. По словам директора сельхозпредприятия Геннадия Сергеенко, новая техника не только самостоятельно разводит заменитель молока, но и подогревает его.

Автоматизированная установка для приготовления и раздачи молока, которую животноводы назвали в шутку молочным шаттлом, уже вовсю работает в ЗАО «Дубровское». Аппарат немецкого производства создан специально для выкармливания молодняка. По словам директора сельхозпредприятия Геннадия Сергеенко, новая техника не только самостоятельно разводит заменитель молока, но и подогревает его.