Фото: Артем Изофатов

Научно-образовательный комплекс и его наиболее динамично развивающая составляющая – университеты – один из главных брендов Томской области. Качественный набор абитуриентов во многом определяет развитие не только науки, но и реального сектора экономики. Одно из главных для университетского города событий – пора зачисления первокурсников в томские вузы – стало для «ТН» поводом пригласить в гости заместителя губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаила Сонькина. Говорили мы не только о вузах.

Не место красит человека

– Михаил Аркадьевич, три года назад вы оставили должность проректора по научной работе НИ ТПУ, сменив ее на кресло заместителя главы региона по научно-образовательному комплексу и инновационной политике. Помогает ли предыдущий опыт в работе или это все же разные вещи?

– Безусловно, помогает. Я всю жизнь работал в высшей школе, прошел путь от аспиранта до проректора. И сейчас курирую научно-образовательный комплекс. Параллельно с вузом у меня был опыт работы в академии наук и в высокотехнологичном инновационном бизнесе. Эти сферы органично сочетаются.

Как заместитель губернатора я отвечаю и за департамент развития информационного общества. Он работает по трем основным направлениям. Первое – развитие сети многофункциональных центров. Второе – совершенствование использования государственного управления на основе информационно-коммуникационных технологий. Третье – развитие инфраструктуры электронного правительства.

Прошлый опыт, разумеется, помогает… Однако опыт государственной службы – это совсем другая работа, другая сфера деятельности. Ее ни с чем нельзя сравнивать. Она не похожа ни на бизнес, ни на работу в вузе и даже академии наук. Это иное. Там нет публичности и такой высокой степени ответственности за принимаемые решения.

– Какие достижения за три года работы в должности заместителя губернатора вы считаете наиболее значимыми?

– Активная позиция главы региона Сергея Жвачкина по отношению к новым технологиям, науке и вопросам высшей школы позволяет быстро решать сложные задачи. И это не просто слова. Это констатация реального положения дел.

Начнем с многофункциональных центров. Они создавались в соответствии с Указом Президента РФ № 601. Пик его исполнения пришелся на время, когда я пришел в областную администрацию. К настоящему моменту у нас в регионе развернуто 17 МФЦ, они оказывают более 300 видов услуг. Охват населения электронным полем превышает 91%, что соответствует требованиям, прописанным в указе. Запущен и работает кол-центр, телеграм-бот – с их помощью можно узнать необходимую информацию. Открыты окна в формате МФЦ для бизнеса. Наши МФЦ дважды занимали по России первые места – в 2015 и в 2016 годах. Буквально в сентябре ожидаем очередную награду. Предполагаем, что из рук Дмитрия Медведева.

Справка «тн»

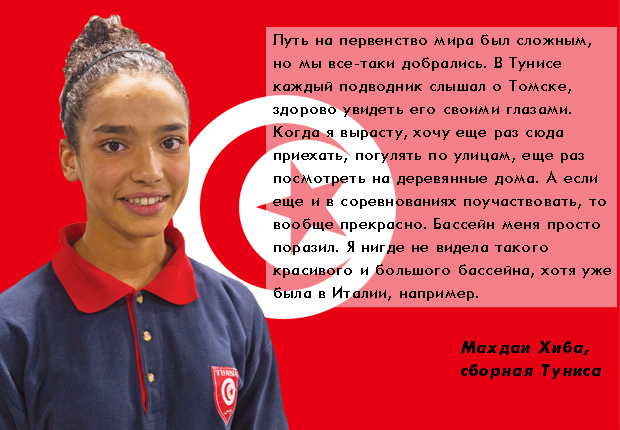

На 3 858 бюджетных мест в томские университеты было подано почти 18 тыс. заявлений. Желание получить высшее образование в Томске выразила молодежь из семи стран ближнего зарубежья и 33 стран дальнего. Больше всего абитуриентов из Казахстана, Узбекистана и Киргизии. Из дальнего зарубежья в томские вузы подали заявления 131 гражданин Китая, 22 – Вьетнама, 17 – Монголии, 13 – Индонезии. Кроме того, в Томск приедут учиться граждане Эквадора, Туниса, Нигерии, Лаоса и Колумбии.

Бесспорное достижение – открытие в Томске сибирского центра «Фонд перспективных исследований». Это первый в России региональный филиал ФПИ, его задача – проводить мониторинг сибирской науки, выявлять интересные направления и формировать проекты фонда в масштабах СФО.

Среди приоритетных направлений центра – создание робототехнических комплексов и технологии нового поколения для исследования гидрокосмоса, включая арктический шельф. В этом направлении у Томской области есть серьезный задел – проект «Арктика». Важным шагом в его продвижении стало соглашение между администрациями Архангельской и Томской области и Северным арктическим федеральным университетом. Сейчас идет активное сотрудничество с ТГУ и ТПУ – в рамках учебного процесса, научно-исследовательской работы.

В ходе визита в Архангельск мы презентовали ситуационный центр губернатора Томской области. В будущем он позволит решать самые разные задачи – от оценки социально-экономического развития региона до прогнозирования чрезвычайных ситуаций: лесных пожаров, ледохода, половодья. Создан уникальный комплекс «Интеграционная платформа ситуационного центра губернатора Томской области». В него уже сегодня внесены все 24 действующие в регионе государственные программы, стратегия социально-экономического развития Томской области, актуализирован прогноз социально-экономического развития на 2017–2020 годы и многое другое. Пока еще рано говорить о полноценном запуске ситуационного центра в работу, но есть понятие «системный костяк» – он создан. А дальше нужно наращивать «мышцы». Это требует времени и, конечно, денег.

Одним из ярких достижений следует считать и победу в конкурсе Агентства стратегических инициатив. Томская область стала одним из четырех регионов (и единственным за Уралом) – пилотных площадок по выработке и реализации программ Национальной технологической инициативы.

Результаты деятельности курируемого мной инновационного территориального кластера «Фармацевтика, медицинская техника и информационные технологии Томской области» во многом позволили нашему региону не только подняться с седьмой строчки в 2015 году на четвертую в 2016-м в рейтинге инновационно активных регионов (по версии Ассоциации инновационных регионов России), но и заложить основу нового кластера Smart Technologies Tomsk.

Полезный «Юновус»

– В последние годы настоящим брендом Томска стал «Юновус»…

– Как раз хотел перейти к «Юновусу». Из года в год наш форум молодых ученых наращивает обороты, он уже вышел на международный уровень. Три «Юновуса» курировал уже я – в 2015, 2016 и 2017 годах. Без ложной скромности скажу, что они шли по нарастающей. Предложив в свое время переформатировать «Инновус» в «Юновус», Сергей Жвачкин попал в точку. Сегодня это единственный такой форум в России: не экономический, не политический, не бизнес-ориентированный, а именно для молодых ученых. Направленный на их продвижение и становление.

– Действительно единственный? А Сколково? Там же много проводится всяких мероприятий.

– Мероприятий много, а форум – один. У нас.

– Кроме престижа – что такое для Томска «Юновус»?

– Приведу только один пример – игра «Сайнс геймс», которая родилась у нас и сейчас активно шагает по стране. В прошлом году (по нынешнему результатов пока нет) из 150 участников, вышедших в финал, 15 поступили в томские вузы. А ведь далеко не все финалисты были выпускниками – там и студенты, и ученики 9–10-х классов. Так что теоретически процент мог быть и выше.

– Что вам кажется наиболее ценным в форуме? Какое из направлений вам ближе?

– Я думаю, наиболее ценно то, что нам удается соблюдать баланс: не скатываться полностью в сторону инновационного бизнеса, но в то же время и до детсада не доиграться. Молодые ученые – это люди до 35 лет. Это возраст, в котором уже защищают кандидатские и докторские диссертации. Эти люди формируют будущее нашего общества, а без науки никакого будущего быть не может.

Впервые в истории «Юновуса» мы получили поддержку федеральных соорганизаторов и сформировали вопросы национальной повестки. В частности, мы первыми в России обсудили пути реализации стратегии научно-технологического развития нашей страны и студенческого технологического предпринимательства.

– В этом году вы вместо выставок перешли к конкурсу разработок. Это потому, что конкуренция – двигатель прогресса?

– Мы пошли на некий эксперимент, проверку гипотезы. Совместно с оргкомитетом посчитали, что формат конкурса разработок наиболее близкий к форуму молодых ученых. На конкурсе было представлено более 200 проектов из 34 городов России. 28 лучших разработок попали в финал в рамках выставочной экспозиции – в новом и необычном интерактивном формате презентаций.

Продолжая тематику экспериментов: в этом году мы полностью переформатировали пленарную часть форума. Ключевыми стали выступления троих томичей – молодых ученых, дискуссия со спикерами, интерактивное онлайн-голосование, в котором приняли участие более 600 человек.

Наука юношей питает

– Насколько успешными были последние годы для научно-образовательного комплекса региона? Как вы оцениваете свою роль в этом?

– Я курирую научно-образовательный комплекс, но приписывать себе его достижения было бы неправильно. Наши университеты, институты академии наук работают самостоятельно и добиваются значительных успехов. Одно из наиболее ярких событий последнего года – избрание сразу шести томских ученых в Российскую академию наук. Академиками РАН в 2016 году стали директор НИИ психического здоровья Николай Бохан, директор НИИ кардиологии Сергей Попов и директор Института сильноточной электроники СО РАН Николай Ратахин. Еще трое наших коллег избраны членами-корреспондентами РАН. Все они – замечательные специалисты в своих областях, крупные ученые, составляющие славу не только томской, но и российской науки.

Ученые Томского НИМЦ создали междисциплинарные совместные лаборатории мирового уровня биомедицинского профиля в ТГУ и ТПУ. В них разрабатываются принципиально новые препараты для онкологии, регенеративной медицины и психиатрии. Выполняется более 20 проектов с зарубежными партнерами по ключевым медицинским проблемам. Но вообще-то говорить о достижениях томских ученых очень сложно. В городе шесть академических институтов, научно-исследовательский медицинский центр, объединивший шесть НИИ, вузы. Как выделить основные направления, например, в ТГУ? Будем сравнивать химиков с математиками или гуманитариями?

– А как с чистой наукой обстоят дела?

– Очень неплохо. Лидером по динамике развития сейчас является Институт физики прочности и материаловедения, очень устойчиво и мощно идет Институт сильноточной электроники. Серьезно продвигаются работы в Институте оптики атмосферы. То есть как эти три института были лидерами, так и остаются. Единственное принципиальное отличие от расклада 10–15-летней давности – возник синергетический эффект от создания Томского национального исследовательского медицинского центра. Образование ТНИМЦ позволило институтам обрести новые качества, не свойственные им по отдельности. Они стали еще более мощными игроками, перешли в более высокую весовую категорию и по праву могут рассчитывать на серьезную поддержку по линии, скажем, ФАНО России.

– Готовится проект нового соглашения между Томской областью и Российским фондом фундаментальных исследований. Там идет речь об увеличении финансирования?

– Да, на данный момент РФФИ поддерживает в Томской области 78 проектов: 26 в ТГУ, 12 в ТПУ, по шесть – в ТГАСУ и ИФПМ СО РАН и ряд других. Планируется увеличение суммы соглашения вдвое: с 70 до 140 миллионов рублей в год.

– Насколько интенсивно вовлекается в научно-исследовательскую деятельность молодежь? Сколько аспирантов и молодых кандидатов наук ведут свои исследования?

– Продвижение молодых ученых осуществляется на всех уровнях, и это не декларации. По итогам 2016 года в томских вузах и академических институтах было 552 молодых научных сотрудника и 2 180 аспирантов. За три года штатные сотрудники и докторанты вузов и академических институтов в возрасте до 40 лет защитили 61 докторскую диссертацию. 537 молодых ученых до 35 лет стали кандидатами наук. Разного рода грантов – от РФФИ, РАПН и других структур – в минувшем году было получено более 720.

И конкретно о молодых ученых. Если по президентским грантам в 2014 году работали 28 человек, то в 2015-м – 48, а в 2016-м – 59.

Кстати, консолидированный бюджет консорциума томских вузов за эти годы вырос с 21,435 миллиарда рублей почти до 25 миллиардов.

– Насколько это заслуга самих вузов и НИИ, а насколько – власти?

– Томские вузы и академические институты молодцы. Но все мы понимаем, что многое зависит и от администрации области, и от личности первого руководителя. Глава региона действительно очень серьезно вникает в вопросы развития научно-образовательного комплекса, информационных технологий и продвижения наших вузов и академических институтов. Создание первого медицинского центра, разработка комплексной программы научных исследований академических институтов, получение СибГМУ статуса опорного университета – все эти планы прочерчивались в губернаторском кабинете. И, разумеется, без совместной работы власти, бизнеса и науки ни в какие мировые рейтинги наши университеты бы не попали.

Абитура совсем не дура!

– В Томске продолжается самая горячая пора – вузовская приемная кампания.

– О наборе в вузы чаще всего говорится именно как о кампании, на самом деле это кропотливая работа в течение всего года. Это и выездные комиссии, и дни открытых дверей, и олимпиады, и профориентационные мероприятия, и те же «Юновусы». Но большинство людей видят только вершину айсберга.

– Какой она была? Какой конкурс сложился в 2017 году в томских вузах? Кто впереди? Как всегда, экономисты и юристы?

– Сколько вопросов сразу… Начнем с того, что об итогах приемной кампании мы на данный момент говорим только в разрезе бакалавриата и специалитета очной формы обучения на бюджетной основе. Прочие данные появятся к 1 сентября. На первом месте у нас Томский государственный университет. Средняя цифра по вузу чуть больше, чем в прошлом году: 3,7 заявления на место. Но разброс по факультетам очень большой. Наибольшей популярностью среди поступающих пользуются направления «Перевод и переводоведение» в ТГУ – 30 претендентов на место. В ТПУ лидирует «Программная инженерия» – 10,8, в ТУСУРе – «Радиотехника» – 9,4. «Реконструкция и реставрация» в ТГАСУ – около 15, «Педагогическое образование» в ТГПУ – более 12, «Стоматология» в СибГМУ – 14,8 заявления на место. В медуниверситете открыта новая программа бакалавриата – «Сестринское дело», она начинает набирать обороты.

Если говорить в целом, принципиально конкурс не отличается от прошлогоднего. А по частностям… Я бы предостерег от прямолинейных оценок на уровне «плохо – хорошо».

– Какие особенности у нынешней приемной кампании?

– Начнем с того, что количество бюджетных мест в томских вузах выросло. Количество заявлений от абитуриентов при этом не уменьшилось, но серьезно поднялась планка, установленная вузами. Практически во всех томских университетах она выше, порой значительно, чем минимальные баллы ЕГЭ, установленные Рос-

обрнадзором. Причем три вуза – ТГУ, ТПУ и СибГМУ – подняли порог по отдельным предметам и в этом году. Например, Рособрнадзор разрешает претендовать на поступление выпускнику, имеющему по математике 27 баллов, а ТГУ – 46 (2016 год – 44). Аналогично в ТПУ: физика соответственно 36, 45 и 50; русский язык – 36, 55 и 54 (и это ТПУ!); география – 37, 52 и 54. Так что троечникам в томские вузы дорога заказана.

– Соотношение между поступающими не в пользу томичей?

– Как правило, соотношение один к двум в пользу иногородних. Причем оно не сильно меняется из года в год. Нынче томичей несколько больше, но не принципиально. Это пример из разряда того, о чем я сказал выше. Плохо ли, что к нам поступают лучшие из других регионов, а требования к поступающим год от года возрастают? Я бы так не сказал. И хорошо ли было бы для экономики Томской области, если бы вузы выгребали под одну гребенку всех выпускников? А кто работать на производстве станет? Кстати, выросший конкурс в томские вузы серьезно поднял планку для поступающих в средние специальные заведения – техникумы и колледжи. Это плохо? Наверное, хорошо…

– Вам не кажется, что это палка о двух концах? Даже преподаватели говорят, что мы отсекаем таланты, которые не успели раскрыться.

– Талант себе дорогу найдет.

– Из всех томских вузов наибольший прогресс показывает ТГУ – на 19% больше заявлений от абитуриентов. Чем вы это объясняете?

– Причин несколько. Это и рост университета в международных и российских рейтингах, и расширение географии абитуриентов за счет интенсификации работы в регионах, и выстроенная система работы по профориентации и привлечению абитуриентов, и взаимодействие с системой общего образования, и совместные проекты и мероприятия.

– Какие еще позитивные моменты нынешней кампании вы бы отметили?

– В ТПУ впервые появились бюджетные места для абитуриентов магистерских программ на английском языке. Открыто 92 бюджетных места. В ТГПУ количество абитуриентов, предоставивших оригинал документа об образовании, к моменту зачисления оказалось на 15% больше, чем в прошлом году. В СибГМУ в 2017 году бюджетных мест стало на 181 больше. Увеличение мест произошло по ряду направлений подготовки. Открыта новая программа бакалавриата «Сестринское дело». Конкурс по этой программе составил 3,1 человека на место. Значительно увеличилось количество бюджетных мест на программу билингвального обучения по специальности «Лечебное дело».

Среди интересных фактов в ТГУ можно отметить поступление 13-летнего абитуриента из Якутска на направление «Химия» и желание двух 77-летних абитуриентов поступить в магистратуру по механико-математическому направлению и направлению «Биоразнообразие».

Главное – нет ни одного томского вуза, который сбавил свои обороты. Все они развиваются поступательно, все имеют высокие рейтинги.

Открытие первого в России регионального филиала Фонда перспективных исследований – не результат кулуарных договоренностей. Наши научные и образовательные коллективы, инновационные компании завоевали право развивать робототехнику в честной борьбе. Мы в Томской области на протяжении десятков лет системно занимаемся робототехникой самых разных направлений, в том числе военного, специального и двойного назначения. С детского сада готовим будущих специалистов: сегодня полторы тысячи наших дошколят и 7 тысяч школьников конструируют роботов. В томских университетах по 11 специальностям робототехники и оборонно-промышленного комплекса учатся более 3 тысяч студентов.

Сергей Жвачкин, врио губернатора Томской области