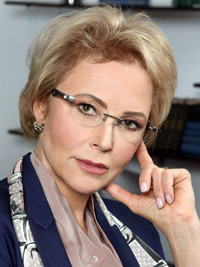

Галина Окорокова, ректор ЧОУ ВО «Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса», заместитель председателя Общественной палаты Курской области, руководитель курских региональных отделений Союза женщин России и российского общества «Знание»

Давно хотелось услышать от руководителей региона мысли и идеи, которые озвучены врио главы Томской области Владимиром Мазуром на встрече с широким кругом общественности.

К сожалению, о многих региональных столицах можно сказать также, что «назрела и перезрела необходимость объединить силы всех, кому неравнодушна судьба нашего города». Большой разговор о Томске уместен и в других областных центрах.

«Томск задает темп и направление развития всего региона. Но Томску нужно особое внимание, – подчеркнул Владимир Мазур. – Пришло время убрать межведомственные границы, барьеры между городом и областью. Томск должен вновь стать современным, притягательным городом, иметь высокие стандарты и качество жизни томичей».

Чудес не бывает, и по мановению волшебной палочки в один миг всех проблем не решить. Согласимся с и. о. руководителя Томской области, что областной центр должен стать удобным для жителей всех возрастов. Нужно сделать так, чтобы каждый чувствовал себя частью единого городского сообщества. «Чтобы каждый с гордостью мог сказать «Я – томич!» – отметил Владимир Мазур. Как говорится, ни добавить, ни убавить.

Региональные столицы станут в свою очередь локомотивом для развития малых городов и районных центров. Будет передаваться опыт, повсеместно улучшится настроение специалистов разных сфер, получающих позитивную информацию о развитии своего региона. Чтобы каждый житель в любой территории мог с гордостью сказать: Я – курянин. Я – смолянин. Я – туляк, ярославец, костромич…

Будем радоваться тому, что процесс регионального развития заявлен. Значит, будут и результаты.