В Томске прошла премьера фильма «Непридуманные истории»

Ее первыми зрителями стали юные спортсмены, тренеры, родители. Увидеть себя на большом экране смогли и главные герои проекта – подростки, их семьи и наставники.

История в лицах

Серия документальных фильмов о спорте под общим названием «Непридуманные истории» была создана автономной некоммерческой организацией «Спортивная хроника» на средства Президентского фонда культурных инициатив. Съемки проходили в 12 регионах страны, в том числе и в Томской области.

29 октября серия документальных фильмов «Непридуманные истории» была удостоена премии XXII Международного фестиваля спортивного кино. Среди отмеченных серий жюри назвало и фильм, посвященный Томской области.

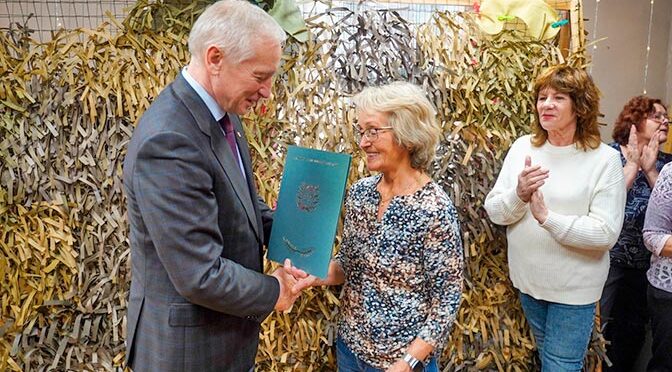

На премьерном показе в ДНТ «Авангард» зрителей приветствовали представитель АНО «Спортивная хроника» Яна Казанцева и руководитель регионального департамента спорта Максим Максимов. Почетные гости вручили героям фильма подарки и благодарственные письма, а также сделали совместное фото.

Яна Казанцева поблагодарила руководство Томской области за участие в этом проекте, а Максим Максимов, обращаясь к аудитории, отметил:

– Я знаю, что такое – запечатлеть историю. Снявшись в этом фильме, вы вошли в долгую историю нашего региона и, безусловно, в историю всей России, ведь проект не ограничивается одной областью, а распространяется на всю страну.

Бывший пловец, чемпион Европы, мира и Всемирных игр в 2001 году дал юным спортсменам еще один важный наказ: «Слушаться тренера и уважать родителей».

Проект «Непридуманные истории. Томская область» состоит из трех частей.

Акробаты из Корнилова

Первый сюжет посвящен многодетной семье Шаманаевых, которая с недавних пор проживает в пригороде Томска – селе Корнилово.

– У меня восемь детей – Ольга, потом Елена, Валерия, Виктория, Мирослава, Богдан (у нас единственный мальчик), Милана и Амелия, – мама Мария с гордостью перечисляет своих наследников. – Самой старшей 24, а самой младшей почти два года.

В спортивную акробатику Шаманаевы-младшие попали практически случайно. Однажды учитель физкультуры обратил внимание на спортивные данные Ольги – у нее коленки выгибались в обратную сторону. И порекомендовал обратиться в школу спортивной акробатики.

– За сорок лет это первый случай у меня такой, – говорит с экрана тренер-преподаватель отделения спортивной акробатики ДЮСШ № 3 Ольга Есюпенок, – когда столько детей из одной семьи занимаются спортивной акробатикой. Они настолько самостоятельны и на тренировку все всегда приходят подготовленные. А мама у Шаманаевых просто суперская. Я ей постоянно говорю, что таких детей, как у нее с мужем, сейчас просто нет.

– Спортивная акробатика для меня – это профессиональный спорт, где можно научиться чему-то новому, – рассказывает Вика Шаманаева. – Конечно, бывает волнение, страх, когда делаешь какие-то новые элементы. Надо просто довериться своему телу и все, страх уйдет.

По словам главы семейства, Эдуарда Шаманаева, по молодости они с супругой тоже занимались спортом. Он играл в хоккей, она бегала на лыжах. Как-то родители приехали в спортшколу за старшими ребятишками, а маленькая на тот момент Мирослава заплакала. Ей тоже хотелось к сестрам на ковер. Увидевшая эту картину Ольга Есюпенок подошла к решению вопроса как настоящий педагог: «Ты чего плачешь? Ну, пойдем со мной».

– Мне было тогда четыре года, – вспоминает свои первые шаги в спортивной акробатике Мирослава. – Мы делали кувырочки, тянули шпагатики, прыгали на батуте.

Вот так, практически случайно, тренер Ольга Есюпенок включила в общую группу еще одну воспитанницу, которая на деле оказалась весьма перспективной спортсменкой.

– Я, конечно же, поддерживаю таких детей, но особенно выделяю Мирославу, – признается наставник. – Она очень трудолюбива и мне, как тренеру, хочется ее продвинуть. Такая у меня мечта.

А мечта у Шаманаевых идти вперед, строить планы. В этой семье все горой друг за друга, что бы ни случилось. Ведь поддержка родных – такая важная ступень на пути к успеху.

Флайер из Северска

Вторая история рассказывает о Кристине Непомнящей. Девочка нашла себя в чирлидинге, который считается одним из самых зрелищных видов спорта. Там она обрела призвание и настоящих друзей. Правда, случилось это не сразу.

– Был страх высоты, когда меня поднимали наверх, – признается с экрана 16-летняя спортсменка. – Чирлидинг состоит из стантов и акробатики. Стант – это фигура, когда команда из четырех человек подбрасывает меня, флайера, на три-четыре метра вверх.

Кристина пришла в клуб восемь лет назад, когда училась во втором классе. Новенькая участница очень быстро освоилась не только в коллективе, но и в специфике выступлений. Она не боится летать. Перед каждым выходом произносит свою коронную фразу: «Давайте, вперед! Погнали!»

Тренеры и партнеры по команде говорят, что Кристина – настоящий боец. Она не паникует даже в стрессовых ситуациях и умело ведет за собой остальных. Но мало, кто из них знает, что эту трудолюбивую девочку судьба проверяет на прочность не только на спортивной площадке, но и в жизни. Почти всю сознательную жизнь она живет без родителей.

– Я воспитываю ее с пеленок, – откровенничает бабушка Кристины Валентина Кирилловна. – Ее папа рано умер, а мама отказалась от нее при рождении. Я была уверена, что смогу поднять Кристину, воспитать ее хорошей девочкой. Сначала в садик водила, потом в школу.

– Наверное, маму не заменит ни бабушка, ни тренер, но Валентина Кирилловна вложила все свои силы в ее развитие, – говорит президент федерации чирлидинга Томской области и руководитель фитнес-клуба «Фламинго» Ольга Батура. – Я была в курсе того, что ко мне приходит такой ребенок. Сначала Кристина держалась настороженно, сохраняя большую дистанцию, и я это чувствовала. Когда она впервые подбежала ко мне, чтобы обнять, я поняла, что ребенок мой, что мы разрушили эту стену отчужденности.

Такой перелом произошел после похода, который тренер организовала для своих воспитанниц. А следом был фестиваль, где Кристина впервые выступила.

Головокружительные сальто, рискованные прыжки, яркие комбинации – за столь зрелищными номерами в чирлидинге стоят многочисленные тренировки. Порой случаются травмы. Кристина Непомнящая тоже прошла через это. У нее был разрыв мениска с последующей операцией.

Девчата по команде навещали ее в больнице, подбадривали. Кристина очень хотела вернуться в спорт и после трех восстановительных месяцев вновь вышла на площадку.

– Кристина – это боец, после травмы она стала с удвоенной силой тренироваться, а если у спортсмена есть характер, то у него есть результат, – заявляет Ольга Батура. – Я вижу в ней будущего тренера. Хочу пожелать ей сохранить целеустремленность и продолжать работать в этом виде спорта.

Тренерская вера в результат и поддержка бабушки помогли Кристине Непомнящей справиться с самым сложным испытанием в жизни. Возможно, она действительно когда-нибудь станет наставником юных спортсменов и изменит все вокруг, как это уже сделал еще один герой фильма.

Курлек: маленькое село – столица большого футбола

Третий сюжет познакомил зрителей с тренером Виталием Илюшиным. Это с его приездом в селе Курлек Томского района начался настоящий футбольный бум. Причем не только среди юношей. К футболу прикипела и женская часть села, начиная от школьниц и заканчивая их мамами.

Одна из таких – Светлана Сергеева. Пока она занималась под началом тренера, ее дети бегали с мячом по кромке сельского стадиона.

– Старшей дочери 14 лет, она учится в девятом классе, средней – 11 лет, она пятиклассница, ну и сын, ему десять, учится в четвертом классе, – и все тоже увлеклись футболом, – не без гордости рассказывает о своих детях Светлана Сергеева.

По словам тренера, все они достаточно хорошо для своего возраста владеют мячом.

А на экране в это время идет расчет на первый-второй, после которого тренер четким голосом отдает команду: «Делаем чеканочку. А следующее упражнение – три дорожки».

Сам Виталий Илюшин родом из села Михайловское Зырянского района. Он – инвалид детства. На футбол местной детворы чаще смотрел со стороны зрителя. Потом учился в ТГПУ на историка, но не до конца.

– Студентом я был не ахти, – не скрывает Виталий. – Пришел сюда с дипломом о неполном высшем, а тут не было учителя физкультуры и технологии. Меня взяли с учетом того, что доучусь до конца.

Женский футбол в Курлеке рождался постепенно, просто две школьницы изъявили желание заниматься с парнями.

– Начиналось все с парней, а потом девчонки перехватили инициативу, – вспоминает тренер Илюшин. – С парнями, конечно, проще – там все открыто, на поверхности, только держи их в ежовых рукавицах, а в женском коллективе, хоть девочки, хоть их мамы, это всегда нестабильность взаимоотношений.

Тем не менее, тренеру от бога удалось сформировать такую команду, которая заняла второе место по России. Юные футболистки из Курлека уступили только своим сверстницам из Самарской области.

– Я испытываю реальный кайф, когда вначале ребенок не попадает по мячу, но со временем начинает умело пасовать, ловко работать с мячом, – говорит Виталий Илюшин.

После того ошеломительного успеха его пригласили на тренерскую работу в ХМАО, но курлекцы встали горой за тренера.

– Не отдадим! – категорично заявляет Светлана Сергеева. И в этом с ней солидарны все жители села – от мала до велика. Оставшись здесь, тренер Илюшин поставил перед собой довольно амбициозную задачу – воспитать игрока для женской сборной России из Курлека.

* * *

Фильм показал не придуманных, а вполне реальных героев, которые живут среди нас. Главное, что они умеют хорошо делать – ставить перед собой высокую планку-вершину и постепенно ее завоевывать. Еще один рывок, еще одна попытка и цель достигнута!

Автор: Татьяна Александрова