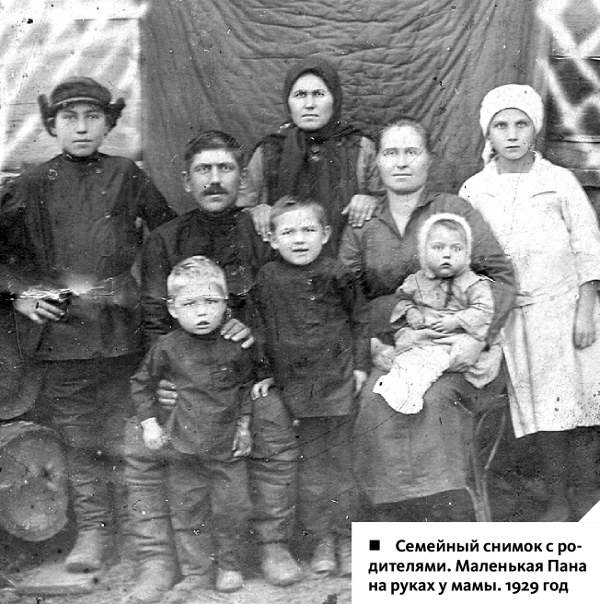

Прасковья Фролова родилась в 1928 году в деревне Пантелеево Каргасокского района (сейчас деревни уже нет). Окончила семь классов в Каргаске. В 1946 году в составе трудовых резервов поступила в ФЗО при Томском заводе резиновой обуви. Работала клейщицей галош, бригадиром. В 1971 году за выдающиеся трудовые успехи, активную общественную деятельность удостоилась звания Героя Социалистического Труда. Помимо ордена Ленина и золотой медали «Серп и молот» в ее архиве хранятся орден Трудового Красного Знамени, множество почетных грамот, благодарностей Министерства химической промышленности СССР, областного комитета КПСС, областного Совета народных депутатов, городских и районных руководящих органов и других наград. В числе первых десяти жителей области Прасковье Федоровне вручили медаль «70 лет Томской области».

Неоднократно избиралась депутатом Томского облсовета народных депутатов, возглавляла комиссию по материнству и детству, много лет была членом президиума областного совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил. Член КПРФ.

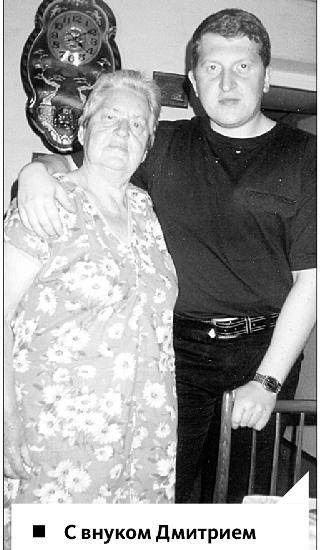

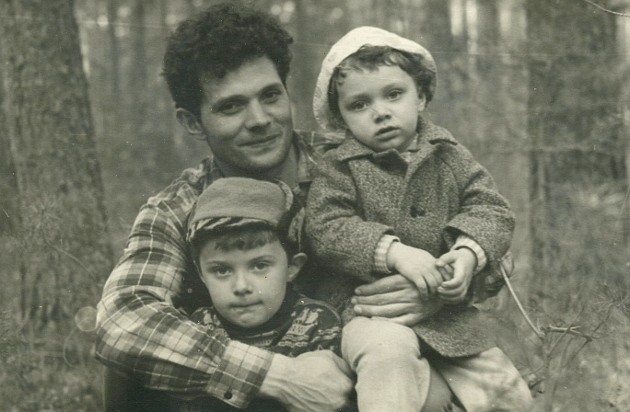

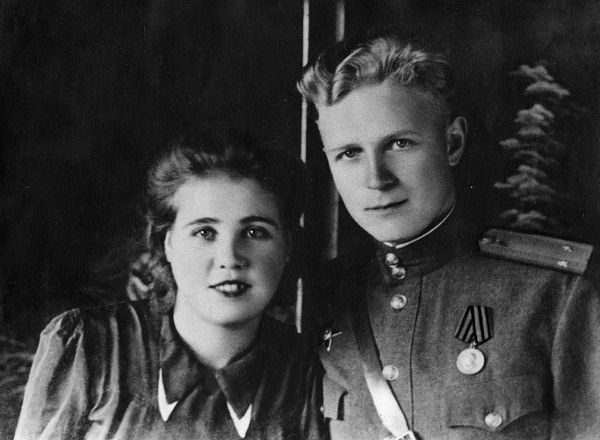

С супругом Валентином прожили вместе почти 60 лет, два года назад его не стало. Дочь Татьяна Гордиевская – заслуженный учитель РФ, сейчас на пенсии, внук Дмитрий – юрист, работает нотариусом в Каргаске.

У трудовых героев собственная гордость

Кажется, еще совсем недавно ни одно более-менее значимое мероприятие не обходилось без участия Героев Социалистического Труда. Они были классическим атрибутом президиумов торжественных собраний, на равных сидели рядом с первыми руководителями регионов, академиками и народными артистами, произносили речи с трибун. У каждого предприятия был свой герой, томичи старшего и среднего поколений до сих пор хорошо ориентируются: Мария Сироткина – это ТДСК, Петр Пронягин – «Химстрой», Эльвира Быкова – манометровый завод, Валентина Горемыкина – «Сибэлектромотор»… Ветры перемен унесли в Лету многие предприятия либо резко их сократили, да и сама страна кардинально изменилась. Как живут в новых условиях герои? Что их беспокоит?

Напрашиваемся в гости к Герою Соцтруда Прасковье Фроловой, в трудовой книжке которой значится одно-единственное место работы: Томский завод резиновой обуви.

Сюрприз перед сменой

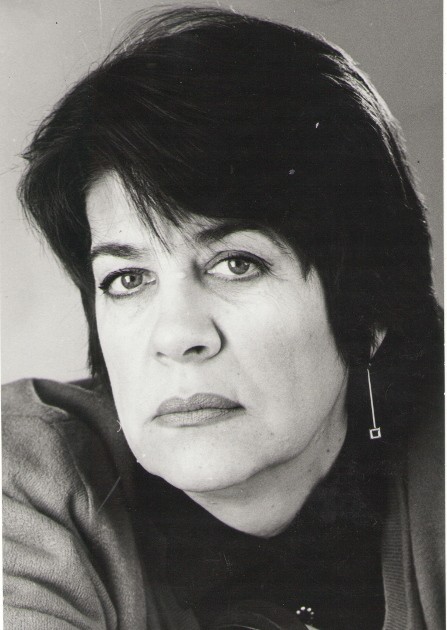

Дверь распахнула невысокая женщина, упакованная в брючки, стильную блузку, с красивой стрижкой на голове. Ого! Неувядающая матрона солидных лет. Элегантная дама. После грязных снежных терриконов, через которые пришлось карабкаться в поисках нужного дома (хоть и центр города, а завалы как везде), солнечная трехкомнатная квартира показалась особенно уютной и ухоженной.

– Кто, Прасковья Федоровна, помогает вам наводить порядок?

– Никто. Сама все делаю.

– И за продуктами ходите, и готовите, и стираете тоже сами?

– Конечно. Дочь регулярно навещает, но я стараюсь, пока есть силы, все делать сама. Правда, зима в этом году такая снежная, страшно лишний раз в магазин выйти. Очень боюсь упасть и что-нибудь себе сломать, поэтому хожу с палочкой.

– Эту квартиру вам дали как Герою Соцтруда?

– Да, практически сразу после присвоения звания.

– Дал завод?

– Нет, облисполком по решению обкома партии.

– А вы помните, кто и как сообщил вам о награде?

– Для меня все стало сюрпризом. Это была весна 1971 года. Я ничего не знала, шла на работу во вторую смену, смотрю – в нашем сборочном цехе конвейеры остановлены, музыка играет. Вдруг всех позвали на митинг и объявили, что мне присвоено звание Героя Соцтруда. Я сильно разволновалась, но было очень приятно. А вручали орден и золотую медаль героя 5 мая в красном уголке завода. Вручал Алексей Демчук, первый заместитель председателя облисполкома.

Рыбное спасение

– Какими путями вас занесло на ТЗРО?

– В 1946 году нас, пацанов и девчонок, собрали целый пароход по северным районам области (это называлось мобилизацией трудовых резервов) и привезли в Томск. Я к тому времени окончила семь классов в Каргаске. Меня оформили в ФЗО при заводе резиновой обуви. Проучилась полтора года на клейщицу галош. Выпустили нас в ноябре 1947 года, но стаж работы на ТЗРО считается с момента поступления в ФЗО, он у меня больше 40 лет. Приехали мы в Томск ободранные, голодные. На заводе нам выдали бушлаты, обувь, устроили в общежитие. После деревни городская жизнь показалась очень хорошей.

– Это ж как плохо надо было жить в деревне, чтобы послевоенная жизнь в городе показалась чуть ли не раем?

– У нас в семье было 12 детей. Голод, холод, ни одеть, ни скинуть. Пока отец был жив, еще ничего, скотину держали, отец работал засольщиком рыбы, хотя бы рыбы ели досыта. Отцу было 42 года, когда он умер за два года до войны. А когда война началась, мама перевезла нас в Каргасок и пошла работать на рыбозавод. К тому времени осталось пять детей, кто-то умер в младенчестве от болезней и голода, один брат утонул, ему было 8 лет, еще один брат, Федор Барышев (это моя девичья фамилия), добровольцем ушел на фронт, в 1943-м пропал без вести, мы так и не смогли узнать, где он похоронен. На всех получали 650 граммов хлеба. Хорошо, что мама работала на рыбозаводе, ей, как стахановке, давали рыбные отходы – кишки, жабры, мама их варила, мы ели. На всю ораву были одни кысы, такие полусапоги-полуваленки (верх олений, а низ резиновый). Носили по очереди. Летом собирали ягоду, грибы, кедровые шишки. Вообще-то в лес не разрешали ходить, все – на фронт, но мы потихоньку ходили. Ночью брали удочки и шли рыбачить. Ершей наловим, мама варила из них галушки. На заводе из рыбных костей делали муку для удобрения, а жижица оставалась, мама принесет ее целое ведро, она застывшая, как холодец, мы с удовольствием ели.

Ох, нелегкая эта работа!

– За какие заслуги, Прасковья Федоровна, вам дали звание Героя?

– Хорошо работала. Честное слово. Как клейщица галош выполняла операцию затяжки, затягивала стельку на колодку. Конвейер 70 человек: 35 с одной стороны, 35 с другой. Сидим целый день и затягиваем. Следующая операция – промазка. Надо было работать с такой скоростью, чтобы никого не задерживать. Все движения были доведены до автоматизма, у меня пальцы настолько привыкли быстро бегать по поверхности колодки, что я даже во сне эту операцию выполняла. Вообще, я освоила несколько операций. Потом выделили группу лучших и стали готовить для работы бригадирами. Замечательная мастер Анна Бокарева говорила нам: «Из вас должны получиться хорошие бригадиры».

– У всех, кому доводилось побывать в старых корпусах ТЗРО, оставалось ужасающее впечатление: жара, духотища, скверные запахи. Центр города был окутан смрадом, идущим с завода резиновой обуви. Как вы выдерживали такие условия?

– К этому привыкаешь. Где бы я ни была, мне всегда казалось, что лучше нашего завода ничего нет.

– Я начинала свою трудовую деятельность в многотиражке завода режущих инструментов, много общалась с рабочими. Там была Герой Соцтруда Тамара Лапшова, очень активная женщина, передовик производства, завсегдатай трибун. Ее именем администрация размахивала как флагом. А рабочие удивлялись: за что ей дали звание Героя, другие ведь работают ничуть не хуже? У вас за спиной не шушукались, что вот, дескать, объявилась такая героиня Фролова, как будто она одна перевыполняет норму?

– Может, и шушукались, я об этом не знаю. В глаза никто ничего такого не говорил. Я же не просила себе звания, это было решение администрации и парткома – выдвинуть Фролову на Героя. Для меня это стало полной неожиданностью. Я тогда сразу сказала, что звание заработала не я одна, а вся бригада. Я ведь 16 раз переходила в отстающие бригады: набирают бригаду, я год с ней работаю, добиваюсь высокого качества, дисциплины, вывожу в передовые и отпускаю в самостоятельное плавание, потом перехожу в следующую бригаду, и все повторяется. Одну бригаду собрали из трудных подростков, вышедших из колонии, состоявших на учете в милиции. Я для многих из них стала не только руководителем и наставником, но и приглашала к себе домой, подкармливала. Еще одна из моих бригад первой на заводе получила звание бригады коммунистического труда. Мы соревновались с бригадой Агафоновой из Москвы и всегда занимали первое место. А сколько общественной работы выполняла! За это не платили ни копеечки.

– Про Лапшову я спросила не случайно. Мне казалось, что люди ей просто завидовали.

– А чему завидовать? Тому, что вкалывали больше всех?

– Почету, славе, льготам. Тогда ведь все было в дефиците, а Героям Соцтруда, например, вне очереди давали квартиры.

– Не знаю, может быть, в чем-то вы и правы. Тамара Васильевна Лапшова, мы с ней, кстати, в один год получили звание, была еще и депутатом Верховного Совета СССР, часто ездила в Москву, ее всегда одевали с базы. Она среди нас была самая хорошо одетая. Мне тоже в ателье пальто и костюмчик сшили вне очереди. Да, мы пользовались льготами: на самолете, поезде, водном транспорте раз в год ездили бесплатно, в парикмахерской обслуживались без очереди, коммунальные услуги получали бесплатно, артисты приезжали – нам давали билеты, в больнице помещали в лучшие палаты. Люди, конечно, злились и завидовали. Помню случай: пришла я в кассу, надо было купить билет на самолет, а там огромная очередь, конца не видно. Достала удостоверение героя, попыталась пройти без очереди, так один мужчина меня так облаял, что я всю дорогу домой проплакала.

– Сейчас льготы сохранились?

– Лет шесть назад нас пригласили в областную администрацию и сказали, что можно выбрать или льготы, или денежную компенсацию в размере 20 тыс. рублей. Мы выбрали компенсацию.

– Получается, что герои были избранной кастой?

– В каком-то смысле, наверное, да. Время было такое. Но никому ведь не были закрыты двери в число избранных, любой мог этого добиться.

– Не совсем так, Прасковья Федоровна. Существовали специальные разнарядки: прежде всего выдвигать рабочих с безупречным происхождением, «правильной» национальностью, активных, умеющих публично выступить. На том же ТИЗе много раз предлагали кандидатуру легендарного директора Льва Будницкого, заслуги которого перед заводом и городом никто не возьмется оспорить, но ему долго пришлось дожидаться своей очереди, потому что он не вписывался в разнарядку.

– Я хорошо помню Будницкого, очень его уважаю. Тогда вообще директора были замечательные: Старцев, Пушных… Только при чем здесь мы, если им не давали звания?

– А я вас ни в чем не упрекаю. Абсолютно с вами согласна: время было такое. Ладно, не будем спорить с историей. Скажите лучше, какие качества, по-вашему, отличают тех, кто носит звание героя? Трудолюбие, самоотдача, активность – это понятно. Что еще?

– Мне кажется, учитывалось, насколько человек смелый, бойкий. Нам ведь приходилось и кое-что доставать для своих предприятий. Однажды я ездила на совещание с участием министра химической промышленности, меня попросили покритиковать начальство за то, что не выделяют средства на улучшение условий труда. Ну я и выступила. Министр пообещал приехать разобраться. Приехать не приехал, а деньги на завод прислал.

Верность принципам

– Как вам живется сегодня? Что вас устраивает в современной жизни, а что нет?

– Кто бы что ни говорил, а народ сейчас живет лучше. Сыты, одеты, есть возможность свободно купить жилье, машину, съездить за границу. Были бы деньги. А вот денег не всем хватает. Есть люди, которые всю жизнь цветочками торговали, сегодня они процветают, а есть такие, что по 30–40 лет отдали тяжелому производству и кое-как выживают на нищенскую пенсию. Берет обида: одни купаются в роскоши, покупают себе яхты, острова, дворцы, другим хлеба не на что купить. Беспокоит взяточничество, воровство, безнаказанность. Вон Сердюков и Васильева сколько государственного добра разбазарили, и им хоть бы что.

До слез расстраиваюсь, когда вижу, что происходит на Украине, как там люди страдают. Очень обидно мне и за свой завод, было шесть с половиной тысяч человек, выпускали 400 наименований изделий, все деревенское население и вся Средняя Азия в наших галошах ходили. Потом завод продавали, из рук в руки передавали. Осталось меньше тысячи работающих.

– О вас на заводе вспоминают?

– Председатель совета ветеранов Любовь Орлова, бывшие сослуживцы Людмила Николенко, Таисия Кондинская навещают, поздравляют с праздниками, юбилеями. А областная власть каждый год собирает нас 13 декабря.

– Вы были в комсомоле, возглавляли комсомольскую организацию цеха, состояли в КПСС…

– А я и сейчас в КПРФ, ни на один день не изменила партии.

– Прасковья Федоровна, вот мы все пережили смену общественно-политического строя, из социализма попали в капитализм. Вы поняли, чем коммунистический труд отличается от капиталистического?

– По-моему, что так возьми, что эдак, получается одно и то же.

Счастливая женщина

– Хочу сделать вам комплимент: вы замечательно выглядите для своих лет.

– Спасибо. Недавно дочь отмечала юбилей, и гости тоже удивились: какая моложавая у нее мама! Но, честно говоря, я сильно постарела после смерти мужа. После его ухода старческие болячки стали одолевать: то с глазами проблема, то с давлением. Мне не нравится стареть.

– Известная актриса Ольга Аросева говорила, что старость – привилегия, которая дается не всем. Надо это ценить. А вообще, Прасковья Федоровна, вы можете назвать себя счастливым человеком?

– В детстве я думала, что до гробовой доски буду чистить рыбу в Каргаске. А судьба подарила мне совсем другую жизнь: я стала Героем Соцтруда, прославилась на всю область, встретила замечательного мужа, воспитала прекрасную дочь, обожаю внука, стала прабабушкой. Разве этого мало для счастья?

Томский завод резиновой обуви (ТЗРО) появился в начале Великой Отечественной войны, когда в Сибирь из европейской части России были эвакуированы различные промышленные предприятия, в том числе московский завод «Красный богатырь» (начал работать в Томске 2 мая 1942 года). Занимал территорию между пр. Ленина и ул. Карла Маркса, примыкающую к пл. Ленина. В 1964–1978 годах переехал на ул. Бердскую. Сейчас на его бывшей территории находится Богоявленский собор.

Помню случай: пришла я в кассу, надо было купить билет на самолет, а там огромная очередь, конца не видно. Достала удостоверение героя, попыталась пройти без очереди, так один мужчина меня так облаял, что я всю дорогу домой проплакала.

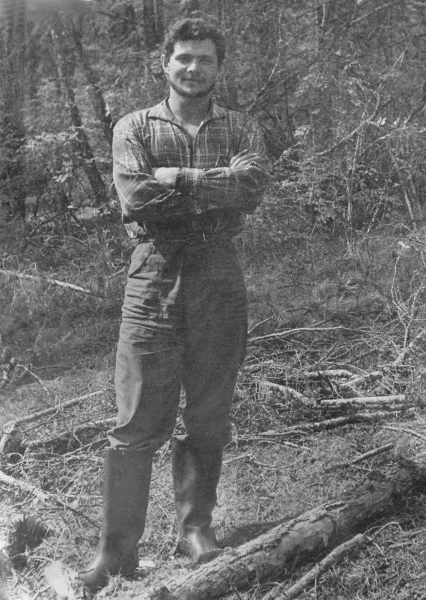

С мужем Валентином мы жили очень хорошо. Если бы не он, я бы столько наград не получила. Я ведь на заводе работала посменно, вечерами занималась общественными делами. Он брал на себя всю домашнюю работу: и по магазинам ходил, и готовил, и белил, и мичуринский был на нем. Он все это терпеливо делал. Но на одном из моих юбилеев вышел и как будто в шутку сказал: «Заберите звезду героя и отдайте мне мою жену…»

Словарик

Прасковья – русский вариант греческого имени Параскева – «канун праздника». В числе тезок Прасковьи Фроловой – знаменитая участница стахановского движения бригадир трактористов дважды Герой Соцтруда Прасковья Ангелина.

Справка «ТН»

Звание «Герой Социалистического Труда» и положение о звании утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 декабря 1938 года. Ранее существовало звание «Герой Труда». Текст положения гласил: «Звание «Герой Социалистического Труда» присваивается лицам, которые своей особо выдающейся новаторской деятельностью в области промышленности, сельского хозяйства, транспорта… проявили исключительные заслуги перед советским государством, содействовали подъему народного хозяйства, науки, культуры, росту могущества и славы СССР».

Первое награждение состоялось через год после учреждения награды: 20 декабря 1939 года звание Героя Социалистического Труда было присвоено Иосифу Сталину в честь его 60-летия.

Последнее награждение произошло 21 декабря 1991 года.

10 января 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении звания «Герой Труда».