Андрей Поздняков, делегат съезда от томской региональной организации «Правого дела», о том, как все происходило

Андрей Поздняков, делегат съезда от томской региональной организации «Правого дела», о том, как все происходило

– Как все начало развиваться и как я это сейчас понимаю – это вообще две разные истории. Я сидел в зале и читал сообщения СМИ о захвате съезда, удивляясь: какой захват, вот же мы тут сидим?.. Александр Любимов начал понимать раньше, чем я, но все равно уже тогда, когда все закончилось.

Шли обычные технические процедуры: давайте проголосуем за счетную, мандатную комиссии, предлагается список. Лишь около семи человек голосовали против…

Загадки политарифметики

Было зарегистрировано 93 делегата. А по спискам должно было быть 82. Счетная комиссия пошла разбираться, кто с какими документами приехал, кто легитимен. Богданов завел что-то про то, что на Прохорова многие обижены, но его тут же довольно резко загасили из зала, выкрикнув «читай список!» (то есть никакой его власти над съездом не было и в помине).

Он стал зачитывать список, по которому выходило, что легитимных делегатов было 72 из 93 зарегистрировавшихся. Народ заволновался: от регионов назывались фамилии, которые их представители даже не знали. На этот момент я, как и большинство присутствующих, еще не понимал, что «вычищали» прохоровцев… Мы проголосовали о продолжении съезда на следующий день и разошлись. Вечером выяснилось, что у десятка «прохоровских» делегатов документы признали нелегитимными, а в 15 регионах действительно прошли по две конференции (прохоровская и антипрохоровская), соответственно, из пары делегатов комиссия выбирала противника действующего лидера.

Вслух против Прохорова на съезде выступали пять делегатов. Ну, прибавим к ним еще Богданова, Дунаева, братьев Рявкиных и 14 «левых» правых – получается 23. Из 72 – не так много, чтобы беспокоиться.

Собрали «вменяемых»

В пять часов вечера Прохоров дал пресс-конференцию, где сказал свое «Не дождетесь!». А часов в семь мне позвонили из администрации президента и пригласили к 22.00 на Старую площадь для беседы. Я понял: зовут «на промывку мозгов», сейчас будут объяснять, кто плохой, а кто хороший…

Там собрался 31 делегат, включая Богданова и Дунаева. Перед нами выступил Радий Хабиров из администрации президента:

– Завтра вы соберетесь в Центре международной торговли и будете легитимным съездом.

Кто-то возразил:

– Нас же мало…

На что Хабиров ответил: к вам приедет Минюст и ЦИК и признают легитимным съездом. А к Прохорову не приедет никто, и его собрание легитимным съездом не признают.

И все. Единственный вопрос, который был задан и который стали очень горячо обсуждать: а кто же нам теперь оплатит авиабилеты и гостиницу – Прохоров же собирался оплатить? Этот вопрос собравшихся волновал гораздо больше, чем переворот в партии.

Мне понравилась еще одна фраза Хабирова… Обвиняя Прохорова в некомпетентности, он сказал:

– Вот приходит Зюганов, и мы с ним обо всем договариваемся – вменяемый человек!..

Мне казалось, что двое-трое с того собрания все же пойдут назавтра к Прохорову. Но я ошибся. Кроме меня, из 31 делегата к нему не пошел никто. Думаю, меня на беседу позвали ошибочно, руководствуясь положительной характеристикой, которую мне дали в нашей администрации…

Законспирирован-ный съезд

На следующий день они собрались в ЦМТ.

В 9 утра также состоялось собрание сторонников в кабинете у Прохорова: участвовали человек 60, в том числе около полусотни делегатов. На нем лидер объявил, что съезд в ЦМТ будет признан легитимным, а ему предлагают втянуться в долгие суды и разборки, в которых он будет неизбежно проигрывать, потому что судам будет дана именно такая команда. Он сказал: «Давайте мы не будем включаться в эту клоунаду, а объявим, что мы все выходим из ЭТОГО «Правого дела».

Присутствующие (напомню: в том числе полсотни делегатов!), тут же написали заявления о выходе из партии. Я покинул ряды «Правого дела» утром 15 сентября.

И дальше сплошные загадки: каким образом из тех 30 человек, что пришли на съезд в ЦМТ после беседы на Старой площади, 75 проголосовали за исключение Прохорова из партии (а двое были против)? Я специально искал в Интернете снимки этого, с позволения сказать, съезда, чтобы понять, кто и сколько в нем участвовали. Нашел только фото Дунаева с размытыми видео– и фотокамерами на заднем плане… То есть съемка была, но снимков нет! Даже с мобильного, выложенных анонимно…

Минюст сказал, что там было 77, но вот кого? Неизвестно. Кстати, 20–21 сентября съезд «Правого дела» в Москве продолжился, но опять – ни достоверной информации, ни фото с места события… Прошел слух, что Гозман и Надеждин пригрозили уйти и увести с собой СПС…

Прохоров взорвал проект

Я думаю, что сурковский проект «ПД» состоял из трех составляющих. Во-первых, нужно утихомирить 15–18% праволиберальных людей, тем более что эти 18% контролируют 90% реальной экономики страны (имею в виду не всевозможные распилы, а настоящее производство). Была и экономическая заинтересованность в самом Прохорове: после того как он вышел из бизнеса и распродал свои компании, включая Норникель, у него на руках оказались огромные деньги, которые он должен куда-то вкладывать… Не в банке же их хранить? Он-то был уверен, что все хотят, чтобы он их вкладывал в Россию.

Третье. В значительной мере эта история касается не столько думских, сколько президентских выборов. Медведеву нужно, чтобы его какая-нибудь партия выдвинула в президенты. Ну не подписи же ему на улице собирать… Парламентских партий у нас четыре. ЕР выдвинет Путина, остаются КПРФ, СР и ЛДПР – все это категорически не подходит. Остается «Правое дело», для которого риторика Медведева ближе, чем риторика Путина.

Но автор игры Сурков не смог допустить, что проект вдруг проявит некую самостоятельность. В итоге ни одна из задач не исполнена: нет политической составляющей (думаю, от тех 1–2% после всей этой истории половина отвалится). Нет надежды на экономические бонусы…

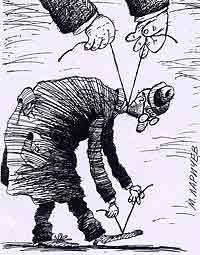

Карабас-Барабас не дал свободы своим куклам и потерял весь театр.

Вместо того чтобы взять перед Кремлем под козырек, Прохоров проявил твердость и самостоятельность. И таким образом взорвал проект полностью – все три составляющие, сломал всю выстроенную игру. Вряд ли среди возможных вариантов развития событий Сурков рассматривал такой…

Общественное движение

Появится ли в России новое правое движение? Прохоров обещал рассказать об этом стране на следующей неделе. Кстати, «Солидарность» в Польше не была партией, а была именно движением. Партии легко заламываются Минюстом и ЦИКом, а вот общественное движение «Город без наркотиков» живет себе уже 12 лет, и заломать его невозможно…

Я думаю, выбор у всех нас небольшой: либо создавать движение и двигаться, либо уезжать…

– Если во всем мире смертность от недоброкачественных новообразований уменьшается, то у нас она, к сожалению, остается на высоком уровне. Я надеюсь, что сегодня мы выработаем решения, которые послужат улучшению ситуации в онкологии, – сказал Николай Морозов, открывая работу комиссии по здравоохранению, посвященную проблемам ранней диагностики онкозаболеваний.

– Если во всем мире смертность от недоброкачественных новообразований уменьшается, то у нас она, к сожалению, остается на высоком уровне. Я надеюсь, что сегодня мы выработаем решения, которые послужат улучшению ситуации в онкологии, – сказал Николай Морозов, открывая работу комиссии по здравоохранению, посвященную проблемам ранней диагностики онкозаболеваний. Председатель комитета по труду и социальной политике областной Думы Игорь Чернышев задал вопрос: откуда в этих кабинетах возьмутся онкологи, ведь кадровый голод ощущается даже в областном центре? На селе выходят из положения, когда один и тот же человек проходит обучение по нескольким специальностям.

Председатель комитета по труду и социальной политике областной Думы Игорь Чернышев задал вопрос: откуда в этих кабинетах возьмутся онкологи, ведь кадровый голод ощущается даже в областном центре? На селе выходят из положения, когда один и тот же человек проходит обучение по нескольким специальностям.