Тренинг «Предпринимательский вызов», организованный городским департаментом экономического развития, прошел в бизнес-инкубаторе ТПУ 22–23 октября. На нем молодежи рассказали об основах построения и развития собственного дела. Среди спикеров были действующие бизнесмены. Один из них – руководитель группы компаний «Плексор» Алексей Волынцев – дал будущим предпринимателям несколько дельных советов.

Тренинг «Предпринимательский вызов», организованный городским департаментом экономического развития, прошел в бизнес-инкубаторе ТПУ 22–23 октября. На нем молодежи рассказали об основах построения и развития собственного дела. Среди спикеров были действующие бизнесмены. Один из них – руководитель группы компаний «Плексор» Алексей Волынцев – дал будущим предпринимателям несколько дельных советов.

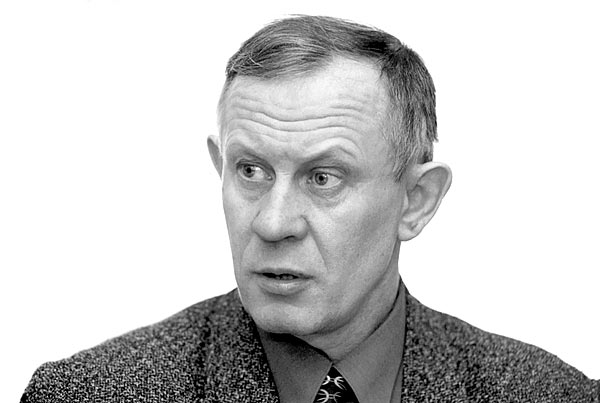

Алексей совсем не похож на акулу бизнеса: скромная одежда, открытый взгляд и готовность к общению. На вопрос, сколько денег тратит на себя в месяц, признается: хватает и 10 тыс. рублей. За плечами у него два высших образования ТПУ, сейчас он является слушателем президентской программы.

Свою компанию Волынцев организовал в 2007 году, и сегодня ГК «Плексор», занимающаяся системной интеграцией, внедрением IT-технологий, оказанием различных телекоммуникационных услуг, успешно работает на рынках не только Сибири и Дальнего Востока, но и запада России и даже стран Балканского полуострова. Одно из бизнес-направлений в Томске – провайдерские услуги.

Игра для ума

– Когда мы начинали, рынок в городе был переполнен: на тот момент у нас было 57 прямых конкурентов, – вспоминает Алексей. – Несмотря на колоссальные затраты, решили вкладываться в частный сектор, куда не заходят крупные игроки. Экспериментальной площадкой стал район Белого озера. Проект изначально заложен как некоммерческий, для оттачивания технологий. Мы первые и до сих пор единственные, кто готов на 95% брать затраты на подключение на себя. В результате в этой нише стали компанией № 1.

Отсюда и первый совет Алексея Волынцева молодым предпринимателям:

– Ищите не идею для бизнеса, а проблему и способы ее решить. В любой нише вы найдете уголок, который не охвачен вниманием. В Томске таких проблем множество, и все это – игра для вашего ума, на всем этом сегодня можно сделать бизнес.

Ни свободы, ни денег

На вопрос Алексея: «Зачем вам свой бизнес?» – многие из пришедших молодых людей отвечают: «Хотим денег и… свободы!» Волынцев разочаровывает: на становление бизнеса потребуется от полугода до полутора лет и надо быть готовыми к тому, что в это время не будет никакой личной жизни.

– Вы не построите бизнес, если будете вытаскивать из него деньги. Знайте, что вы их отнимаете у собственного ребенка, ведь ваше дело – это ваш ребенок. Не советую организовывать бизнес на двоих, всегда будет казаться, что кто-то работает больше, это может испортить отношения. И помните: ваш бизнес – это не деньги, а вы и ваша команда.

По мнению Алексея, начинать заниматься своим делом лучше смолоду – пока еще нечего терять:

– В момент, когда я принял решение открыть бизнес, я как раз расстался с девушкой, ушел из дома, с работы. Это помогло мне сконцентрироваться и вкладывать все силы и время в инструменты, которые помогали мне зарабатывать.

Есть к чему стремиться

– У всех форм предприятий есть свои плюсы и минусы – хорошенько изучите их, прежде чем зарегистрировать бизнес, – советует Алексей Волынцев. – Важно правильно подойти к выбору помещения для офиса. Пройдитесь по району, присмотритесь. Большая часть интересных предложений – муниципальные площади, цены у города ниже рыночных. Если платите наличными – торгуйтесь. А лучше попытайтесь найти возможность сократить арендную плату, предложив арендодателю услуги своей компании.

– Я не советую брать кредит на создание своего дела, но кредиты на развитие, напротив, весьма полезны, – продолжает Алексей. – Иногда на то, чтобы скопить деньги, уходит много времени, а заемные средства смело можно пустить в оборот.

После беседы из зала прозвучал вопрос:

– А зачем вам был нужен свой бизнес?

Алексей ответил откровенно:

– С детства хотел создать что-нибудь свое. Могу сказать, что пока я не достиг конечной цели. Но тем и хороша мечта, что есть к чему стремиться.

Алексей Волынцев: «С детства хотел создать что-нибудь свое. Могу сказать, что пока я не достиг конечной цели. Но тем и хороша мечта, что есть к чему стремиться»

Но здесь тонкий момент. Вот, например, фотоисторию Юджина Ричардса «Война – это личное» о жизни нескольких американцев, которых коснулась война в Ираке, в США не опубликовали. А ведь это история не очернения своей страны, а боли за нее…

Но здесь тонкий момент. Вот, например, фотоисторию Юджина Ричардса «Война – это личное» о жизни нескольких американцев, которых коснулась война в Ираке, в США не опубликовали. А ведь это история не очернения своей страны, а боли за нее…