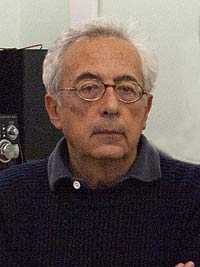

Луиджи ла Спина, публицист и политический колумнист итальянского издания La Stampa:

Луиджи ла Спина, публицист и политический колумнист итальянского издания La Stampa:

– Я часто слышал о том, что региональная журналистика серьезно уступает центральным изданиям в плане профессионализма сотрудников. Это не так. Самые известные итальянские журналисты, которые сделали себе имя, работали в небольших областных газетах. Поскольку региональные газеты маленькие, журналисты вынуждены заниматься всем подряд. Они должны уметь вести хронику, говорить о культуре, писать политические рубрики… Пройдя такую школу, люди начинают строить карьеру, ведь в большие журналы и газеты попадают не в 20, а в 40 лет, когда у них уже есть приличный багаж опыта и знаний.

Более того, в свете развивающейся глобализации региональная журналистика становится и вовсе особым культурным явлением, так как служит не просто способом распространения информации, но еще и средством самоидентификации.

У нас есть такое выражение «человеку следует быть glokal» (каламбур, построенный на смешении слов «global», что значит «глобальный» и «local» – «местный». – Прим. ред.), то есть нужно быть одновременно открытым и в то же время защищать свою индивидуальность.

…В последнее время начали говорить о феномене так называемой гражданской журналистики, когда любой очевидец события, обладающий телефоном с видеокамерой, может сделать репортаж и выложить его в Интернет. Да, подобные гаджеты позволяют фиксировать разнообразную информацию, ведь журналист не может быть везде и сразу. Но люди всегда будут нуждаться в газете, которая расставит приоритеты в подаче информации. Пишущие журналисты не должны отражать события, которые случились только что, для этого есть Интернет. Они должны давать пищу для размышления, заставлять людей думать.

Я хочу подчеркнуть, что гражданская и традиционная журналистика не противоречат друг другу, они могут и должны существовать параллельно. Телевидение ведь не убило радио, и Интернет не уничтожит журналистику, просто она должна будет каким-то образом видоизмениться, но исчезнуть – никогда.

Но здесь тонкий момент. Вот, например, фотоисторию Юджина Ричардса «Война – это личное» о жизни нескольких американцев, которых коснулась война в Ираке, в США не опубликовали. А ведь это история не очернения своей страны, а боли за нее…

Но здесь тонкий момент. Вот, например, фотоисторию Юджина Ричардса «Война – это личное» о жизни нескольких американцев, которых коснулась война в Ираке, в США не опубликовали. А ведь это история не очернения своей страны, а боли за нее…

Как? Непросто. Музей должен стать динамичным, наладить коммуникацию со всеми группами общества. И в первую очередь –

Как? Непросто. Музей должен стать динамичным, наладить коммуникацию со всеми группами общества. И в первую очередь –

Как? Непросто. Музей должен стать динамичным, наладить коммуникацию со всеми группами общества. И в первую очередь –

Как? Непросто. Музей должен стать динамичным, наладить коммуникацию со всеми группами общества. И в первую очередь –

Навеяно блужданиями по Академгородку

Навеяно блужданиями по Академгородку