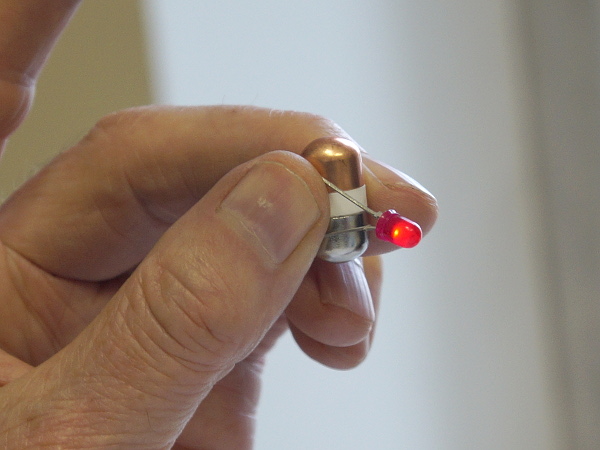

Фото автора

Автор «кремлевской таблетки», профессор ТУСУРа Виктор Агафонников, демонстрирует свое изобретение. Обычная медицинская капсула, но раза в два больше. К тому же корпус из металла и пластмассы. Таблетка содержит сложную «начинку»: батарею и 1 600 транзисторов.

–В 90-е годы ко мне приезжал американец Тед Кенг, который занимался продажей лекарств в США, – рассказывает Агафонников. – И он написал: «Наконец вместо микстур и порошков пришел микропроцессор».

Необычная пилюля

Работает таблетка просто. Человек ее элементарно проглатывает, как пилюлю. В желудочно-кишечном тракте, соприкасаясь с влажной средой, таблетка начинает создавать электрические импульсы, проще – бить током. Определенное количество импульсов приводит организм в рабочее состояние: нормализует перистальтику, деятельность желудочно-кишечного тракта. В итоге – улучшается обмен веществ.

– После полостных операций перистальтика не работает, – комментирует Виктор Агафонников. – И больные лежат целыми неделями с огромными животами. Во время клинических испытаний в Москве мы с докторами проверяли действие пилюли на больной женщине. Через несколько часов живот «упал», кишечник заработал. Она была счастлива. Так было и с другими больными с нарушенной перистальтикой.

По словам Агафонникова, таблетка заменит диабетикам употребление инсулина на целых 30%. Поскольку в России почти не производят инсулин, эмбарго на него со стороны Запада может привести к катастрофе, тем более что количество больных сахарным диабетом в стране растет. Профессор напомнил, что на Украине уже перебои с этим лекарством.

Процесс лечения диабета «кремлевской таблеткой», как объяснил ученый, зависит от особенностей организма и стадии болезни. Если начал болеть, шанс исцелиться одной пилюлей велик.

– Во время испытаний страдающий диабетом проглотил эту таблетку. Через неделю приходит со словами: «Съел вчера банку варенья, и хоть бы хны». Сработал фактор толерантности к глюкозе. А у нас инсулинонезависимые уродуют себя, заливая инсулином.

Есть у таблетки еще один плюс. Она может восстанавливать баланс главных химических элементов: цинка, хрома и меди в организме. Как выяснили ученые, изменение количества этих элементов, а не вирусы является причиной многих болезней. Вирусы только подталкивают к этому изменению. Поэтому «кремлевскую таблетку» разработали с разными оболочками: цинковой, медной, хромовой и с несколькими сразу.

Виктор Агафонников уверяет: таблетка для организма безопасна, а также не имеет срока годности. Хотя есть побочные эффекты, а батарейки со временем садятся.

«Русская торпеда»

Идея электронной таблетки назрела еще в 1980-е годы. Когда Виктор Агафонников работал начальником отдела НИИПП, Министерство электронной промышленности поставило задачу разработать товар народного потребления – таблетку, которая бы воздействовала на организм током.

– Я ответил: никаких проблем, давайте параметры. Оказалось, их нет. И целый год студенты испытывали на собачках действие импульса. Вот если на сердце воздействуешь – оно сразу сокращается, а кишка – нет. Мы сделали схему на 16 импульсов – и кишка стала сокращаться.

Разработка велась совместно с известным врачом академиком Викентием Пекарским. Когда первые исследования были завершены, Виктор Агафонников отправился в Новосибирск, чтобы уменьшить размер своей электрической схемы. Договориться с заводом помог случай. Александр Брыкин, директор Новосибирского завода полупроводниковых приборов, на тот момент только вернулся с операции, перистальтику ему приводили в норму громоздким прибором. Он охотно поддержал идею томского ученого. Уменьшенная схема была размером всего пять на пять миллиметров.

После испытаний Агафонников получил патент, а чудо-таблетка пошла в серийное производство. Официально таблетка называлась автономным электростимулятором желудочно-кишечного тракта. Разработкой заинтересовались в Германии и предложили оформить зарубежный патент, однако предприятие, занявшееся этим, распалось. Иностранного патента Виктор Филиппович так и не получил.

– Один из немцев прозвал электронную таблетку русской торпедой. Мы предупреждали его, что, после того как проглотишь таблетку, из-за сокращения кишечника нога может начать дергаться. А он сел за руль. Съехал с трассы… Немец тогда и признался, что таблетка повела себя в организме, как настоящая самодвижущаяся торпеда.

Но и с немецким рынком не получилось. Зато повезло американцам, которые закупили таблетки на заводе в Зеленогорске. Там таблетка появилась как местная, а не томская продукция – профессор продал на нее патент. В Америке она продавалась за 200 долларов. Создатель таблетки не получил и части дохода, разве что ему привезли его детище в американской упаковке.

– Ее рекламщики назвали кремлевской, – объясняет Виктор Агафонников. – Мол, все в Кремле только ей и лечатся.

Не по ГОСТу

В Томске «торпеда» производилась в НИИПП. С приходом нового руководителя, Михаила Толстикова, цены на электротаблетку стали расти и поднялись до 4 тыс. рублей при себестоимости 300 рублей. Спрос стал падать, а потом производство и вовсе прекратилось.

В 2010 году Виктор Агафонников начал добиваться бесплатной выдачи «кремлевской таблетки» больным диабетом. Письмо в департамент здравоохранения подписали Вячеслав Новицкий, тогда еще ректор СибГМУ, академик РАМН Георгий Дамбаев и сам Агафонников. Но начальник департамента, а им была Ольга Кобякова, ответила, по словам Виктора Филипповича, странно: «Департамент здравоохранения Томской области считает вопрос внедрения в клиническую практику инновационных методов диагностики и лечения болезней актуальным и крайне важным и готов обсуждать его после проведения широкомасштабных клинических исследований по ГОСТ Р 52379-2005».

– Этот ГОСТ относится к фармацевтическим препаратам! – возмущается Виктор Филиппович. – Наша таблетка – электронный прибор и к фармацевтике никакого отношения не имеет.

На 43-м собрании Государственной думы Томской области в октябре 2010 года в «Часе губернатора» Ольга Кобякова рассказывала о выполнении областных целевых программ, в том числе о программе «Гастроэнтерология – ранняя диагностика, эффективная профилактика и лечение». В ходе обсуждения возник вопрос о «кремлевской таблетке». Депутат Анатолий Кобзев поинтересовался, почему в документах «никак не отражена возможность использования жителями области этого высокотехнологичного томского изобретения», ведь она эффективна еще и при лечении сахарного диабета.

В том, что этот продукт, препятствующий росту сахара в крови, не распространяется должным образом, виновата, по мнению депутата, «инсулиновая мафия». Ольга Кобякова тогда ответила, что нет достаточных клинических исследований, поэтому мы не можем брать на себя ответственность внедрять эту «таблетку». В своем выступлении Анатолий Кобзев призвал депутатов предпринять усилия по продвижению «таблетки» в массовое производство, поддерживая таким образом местные высокотехнологичные разработки.

Спикер Думы Оксана Козловская высказалась по поводу «кремлевской таблетки» так: «Согласно закону, заботы по продвижению продукта лежат на его изготовителе. Мы же, со своей стороны, должны помочь разработчикам в составлении качественного бизнес-плана». Однако профессор Агафонников на этом тогда свои взаимоотношения с местными властями ограничил и отправил письмо в Москву. В Минздравсоцразвития ему ответили, что прибор зарегистрирован как средство лечения болезней, но в реестр лекарств для бесплатной выдачи не занесен. В министерстве предложили снова обратиться в областной департамент с просьбой создать региональный стандарт для соответствующего прибора.

Сейчас Виктор Агафонников ждет ответа от Александра Холопова, который сменил на посту Кобякову. Профессор также надеется встретиться с ним лично.

– Мне кажется, все дело в том, что на инсулине делаются большие деньги, – отметил Виктор Агафонников. – И появление средства, способного его заменить, невыгодно. А что будет, если инсулина не станет?

Если все пойдет хорошо и «кремлевской таблеткой» снова заинтересуются, на восстановление производства, оформление стандартов и прочие процессы уйдет огромное количество времени. А кто знает, вдруг «кремлевская таблетка» окажется востребованной уже завтра…

МНЕНИЯ

Георгий Дамбаев, профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАМН:

– Таблетка многим помогла, особенно больным с кишечными запорами и больным сахарным диабетом. Она стимулирует иммунную систему, восстанавливает перистальтику, то есть моторную функцию кишечника. Вводит микроорганизмы, которых недостает. По конструкции и по методике приема таблетка очень оригинальная. Виктор Агафонников практически отдал ей всю свою жизнь. К сожалению, возросшая цена (раньше она стоила 75 рублей) оттолкнула заинтересованных от проекта. Кто с пенсией шесть тысяч будет покупать таблетку за несколько тысяч?

Вячеслав Новицкий, профессор, доктор медицинских наук, академик РАМН:

– Профессора Агафонникова я хорошо знаю еще с тех пор, как он вместе с блистательным хирургом-новатором Георгием Дамбаевым и академиком Пекарским «проталкивали» стимулятор ЖКТ («кремлевскую таблетку») на всех уровнях власти. Этот стимулятор действительно оказался чрезвычайно полезным для больных, перенесших операции на органы брюшной полости, и очень пожилых людей, страдающих хроническими запорами. Поэтому в свое время она была популярна в Кремле.

В 2010 году, будучи ректором СибГМУ, я действительно подписал письмо в поддержку внедрения этого изобретения, хотя как патофизиолог даже приближенно не мог представить механизм целебного действия стимулятора желудочно-кишечного тракта на больных сахарным диабетом. Но я доверяю доктору Дамбаеву и искренне хотел помочь изобретателю. И даже если я не понимаю чего-то, это не значит, что этого не может быть априори. Но изобретателю и его соратникам еще многое предстоит сделать.

При этом считаю, что позиция Ольги Кобяковой абсолютно правильная. Чтобы внедрить в медицинскую практику новшество, необходимо научное обоснование этого метода, способа, препарата, доскональное его изучение… Так что у изобретателей впереди много работы!

Программа, по словам разработчиков из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), ориентирована, в первую очередь, на композиторов, пишущих музыку, помимо этого, она поможет в обучении вокальному, исполнительскому мастерству.

Программа, по словам разработчиков из Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), ориентирована, в первую очередь, на композиторов, пишущих музыку, помимо этого, она поможет в обучении вокальному, исполнительскому мастерству.