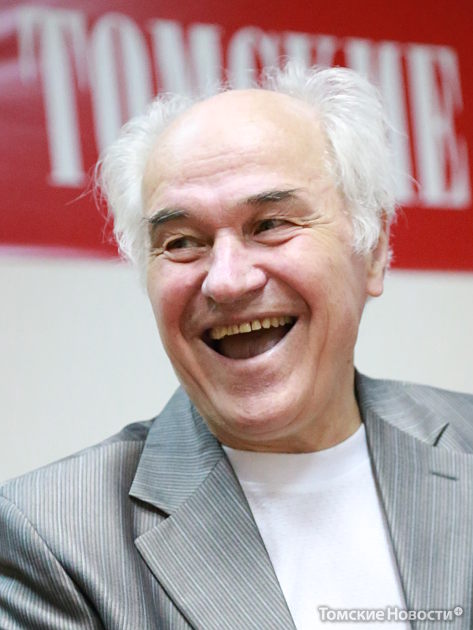

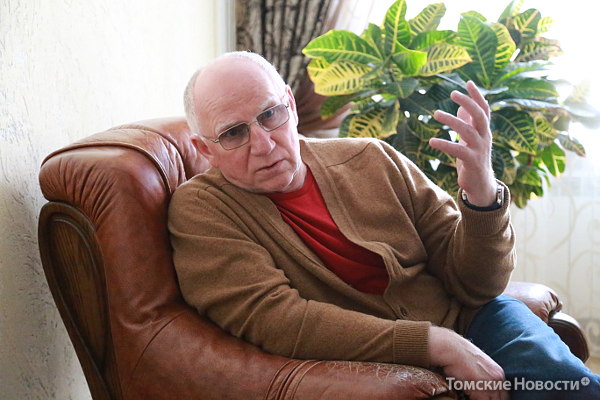

Он вошел в сотню лучших композиторов всех времен и народов, оказавшись в одном ряду с Бетховеном, Чайковским, Бахом, Моцартом и Верди. Народный артист СССР, автор музыки более чем 200 фильмов и мультфильмов Евгений Дога стал гостем Международного кинофорума «Золотой витязь», который проходит в эти дни в Томске. Журналисты «ТН» не смогли отказать себе в удовольствии побеседовать за чашкой чая с автором знаменитого вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» и композитором, написавшим музыку к церемониям открытия и закрытия Олимпиады-80.

– Евгений Дмитриевич, вы провели в Томске несколько дней, успели проникнуться его духом. С какой известной мелодией ассоциируется у вас наш город?

– Должен вам признаться, что я не склонен к подобной рефлексии. Меня вдохновляют не города, а конкретные люди. И неважно, живут они в Томске или в Гонолулу. На мой взгляд, искать эмоции от камней – безнадежное дело. Здания, улицы, памятники всего лишь информационный фон, получить от них эмоциональную подпитку невозможно. Все люди, не только творческие, ищут понимания, хотят получить отклик на свои слова и действия. Когда нажимаешь на клавишу фортепиано, ты ожидаешь услышать звук – нет смысла стучать по пустым клавишам. Лично я всегда остро реагирую на реакцию окружающих. Во время моего выступления на церемонии открытия «Золотого витязя» я ощущал интерес и неравнодушие людей. Эти эмоции и впечатления я увезу из Томска. Они самый ценный ресурс, которого я всегда ищу.

– Какие условия вам необходимы для творческого процесса?

– Их всего два – тишина и время. Но это как раз то, чего всем нам так не хватает в современном мире: слишком шумной и бестолковой стала наша жизнь. К великому сожалению, многие люди бесцельно тратят время на абсолютно бесполезные дела, попутно вовлекая окружающих в эту суету. А ведь каждый день должен быть чем-то ознаменован. Не знаю, возможно, у меня какое-то воспитание неправильное, но я привык работать каждый день. Поэтому паузы в творческом процессе для меня катастрофа, в такие периоды я становлюсь злым, раздражительным. Правда, и работа после этого становится более плодотворной, потому что хочется наверстать потерянное время. Мой педагог, итальянец Пабло Джованни Бачини, с 14 лет приучил меня трудиться с раннего утра. Каждый день, включая выходные и праздники, я приходил в класс в шесть часов, а он уже сидел за фортепиано. Эта привычка сохранилась у меня до сих пор: я встаю не позднее пяти часов. Не обязательно сажусь за пианино, дел достаточно всегда. Например, привожу в порядок многочисленные партитуры. У нормальных людей есть помощники, со мной вряд ли кто-нибудь сможет ужиться. Потому что я сам очень организованный человек и от других требую того же.

– Можно ли и нужно ли структурировать творческий процесс?

– Любая профессия начинается с дисциплины. В этом плане я очень жесткий человек. Когда однажды певица опоздала на 15 минут на премьеру балета, был жуткий скандал. Я просто не допустил ее до сцены, хотя прекрасно понимал, что многое теряю – все-таки у этой вокалистки была ведущая партия. Она, конечно, плакала, долго извинялась. Но представление прошло без нее, и больше я с ней никогда работать не буду. Это, наверное, несправедливо… Но справедливо!

– Пожалуй, нет человека, который бы не знал и не любил ваш пронзительный вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь». А как вы сами относитесь к этой композиции? Считаете ли ее одной из лучших в вашем творчестве?

– Это в России «ласковый и нежный зверь» одна из самых популярных моих композиций. А вот за рубежом у него есть конкурент – «Граммофон», вальс из кинофильма «Без улик». Недавно американская академия составила топ-200 мелодий всех времен и народов, ставших классикой на века. И оба вальса попали в первую сотню. К моему большому удивлению, «Мой ласковый и нежный зверь» оказался на второй позиции.

А что касается моего личного отношения к этой композиции… Мне сложно оценивать свои мелодии по степени значимости – я пишу очень легко. И терпеть не могу, когда композитор рассказывает о том, как он мучился, сочиняя музыку. Сразу же хочется сказать ему: зачем ты надрываешься, занимаясь таким тяжелым делом? Иди продавай капусту.

«Консерватория ничему меня не научила»

– Правду ли пишут в Интернете, что фильм «Мой ласковый и нежный зверь» мог выйти на экраны без вашего вальса?

– Когда режиссер Эмиль Лотяну после фильма «Табор уходит в небо» задумал экранизировать «Драму на охоте», партком выступил против моей кандидатуры, мол, что может знать и понимать о великом русском Чехове этот молдаванин. Но творчество не имеет национальности: паспорта есть только у нас в карманах, но не в душах. Я убежден: человек не должен быть приватизирован какой-то страной, культурой, другим человеком. Когда кто-то знает пять иностранных языков, это почему-то считается нормой и никого не удивляет. Музыка тоже интернациональный язык, которым я неплохо владею: у меня есть мелодии в восточном стиле, балет на латиноамериканском материале… Я впитал в себя особенности разных культур: родился в Молдавии, живу в России, учился музыке у итальянских и еврейских музыкантов, много путешествовал и путешествую до сих пор. В поездках меня обязательно сопровождают записная книжка или кинокамера, где я фиксирую все свои впечатления. Это дает мне ощущение внутренней свободы и свободы творчества. Поэтому, если бы я жил, например, в Париже, с тем же успехом был бы французским композитором.

– Что важнее для успешной реализации творческого человека: врожденные способности или трудолюбие?

– Все говорят: «Талант, талант…» Я понятия не имею, что такое талант. Есть определения, которые невозможно сформулировать: женщина, любовь, мама, талант, творчество… Это все равно что космическая бесконечность. Сама попытка трактовать эти понятия, заключив их тем самым в какие-то рамки, бессмысленна. Но я точно знаю, что человек должен все время познавать мир. Когда он перестает учиться, он заканчивается как личность. Я сам до сих пор остаюсь учеником. Потому что невозможно полноценно развиваться в профессии, используя резерв, полученный когда-то в вузе. Да и чему может научить университет за каких-то 3–5 лет?

Однажды на творческой встрече со студентами Кишиневской консерватории (а мне действительно повезло с alma mater) я сказал ребятам: «Консерватория не дала мне никаких знаний. Она дала мне гораздо больше – ключи к знаниям».

– Какой самый важный урок вы усвоили в консерватории?

– Самое главное в музыкальном произведении – это форма. Любой творческий процесс должен быть структурирован, нужно четко понимать, что ты хочешь получить на выходе. Кто-то станет со мной спорить, будет говорить о великой роли вдохновения и о том, что форма загоняет творческий процесс в определенные рамки. Но что такое вдохновение? Всего лишь бессвязный поток эмоций – только форма способна сделать его осмысленным. Представьте себе реку без берегов: она превращается в разрушительную стихию. Форма становится ограничением только для посредственных людей, а для талантливых людей это потребность. Человеческая жизнь, кстати, тоже определенная программа, форма. Она банальна, строится по пяти-шести принципам, не более.

«Сегодня в кино не музыка, а звуковой дизайн»

– Какую роль играла музыка в кино во времена, когда на экраны выходили фильмы «Мой ласковый и нежный зверь», «Одиноким предоставляется общежитие», «Табор уходит в небо», и какую роль она играет в современном кинематографе?

– К великому сожалению, сегодня она находится в плачевном состоянии. Это даже не музыка, а звуковой дизайн, шум, который зачастую мешает воспринимать диалоги. Для меня идеальным кинокомпозитором навсегда остался Исаак Дунаевский. В послевоенном Кишиневе фильмы показывали не в кинотеатрах (город был разрушен на 90%), а на открытых площадках, за забором, но платно. Откуда у нас, дворовой шпаны, были деньги? Мы с друзьями залезали на дерево и смотрели фильмы оттуда. Но самое интересное происходило после просмотра, когда мы спускались с дерева, где нас ждала милиция. Тогда уже начиналось другое кино. (Улыбается.) Но, поскольку нас было много, а милиционеров один-два, мы благополучно ускользали от них.

Возвращаясь к Дунаевскому, хочу сказать, что меня всегда завораживала потрясающая мелодичность его композиций. Я очень люблю мелодию и считаю, что она – основа музыки. Сегодня ее сменила бездушная элект-ронная ритмика, которая вряд ли пробуждает в душе какие-то чувства. Я не противник компьютерной музыки: время диктует свои условия и предлагает новые формы. Я и сам работаю в этом жанре. Более того, у компьютерной музыки есть богатые возможности, нужно только с умом и знанием подходить к своему делу. Но беда в том, что сейчас музыку для кино пишут в основном непрофессионалы. Все хорошее и качественное стоит дорого, поэтому, гонясь за дешевизной, продюсеры приглашают к сотрудничеству малоопытных мальчиков, которые зачастую понятия не имеют о том, как создается музыка. Для меня и композиторов моего поколения наступили непростые времена. Я, например, уже четыре года не пишу для кино. Хотя предложения есть, но не хочется размениваться. Я жду глубокой романтической картины. С одной стороны, я очень скучаю по кино, но с другой – даже рад этой паузе: у меня появилось время заниматься академической музыкой.

– Есть у вас любимая тональность? Вам ближе фа-диезы или ми-бемоли?

– Тональность – это состояние. У меня была масса случаев, когда пальцы сами становятся на нужные клавиши. Не думаю, что в моем творчестве есть приоритеты минора или мажора. Можно в минорной тональности такой мажор выдать, что небесам жарко станет. И, наоборот, в мажоре такую тоску навеять, что захочется лезть на стены. Тональность – это лишь средство, все зависит от того, как им распорядиться. Иголкой можно шить, а можно и колоть, причинять боль.

– Во времена СССР, когда существовала цензура и множество ограничений, уровень культуры в стране был несоизмеримо выше, нежели сейчас, когда художнику предоставлена свобода творчества. С чем это связано, на ваш взгляд?

– Давайте представим реку без берегов. Свобода – это не неопределенность действий, а правила – организованность процесса. Очень жаль, что сегодня ни для кого не существует никаких правил. Эйнштейн создал свою теорию относительности, и все в нашем мире стало относительно, границы дозволенного размыты. Я не ратую за возвращение жесткой цензуры: на собственной шкуре испытал все «прелести» такой жизни. Но общепринятые неоспоримые правила должны быть, должна существовать четкая система отношений, в том числе в сфере культуры. Главное, грамотно и с умом применять эти законы, не перегибать палку.

«Зачем держать радость в сейфе?»

– Недавно вы отметили с суп-ругой золотую свадьбу. Парт-нерские отношения сложнее выстраивать в жизни или в творческом процессе?

– Терпеть не могу праздники и юбилеи. У нас в семье их просто нет. Я считаю, что золотым должен быть каждый день. Жизнь складывается так, что мне редко удается бывать в семье. Так что дни, когда мы с семьей воссоединяемся под одной крышей, – это всегда счастье. Да и зачем, собственно, ждать праздника 50 лет? Его нужно отмечать, когда чувствуешь потребность в этом, без привязки к конкретной дате. То же самое касается подарков. Я всегда ругаюсь, когда приходят в гости и тащат презенты: неужели нельзя просто так прийти в дом? Но, если я приобретаю для кого-то подарок, отдаю его моментально, не жду повода, дня, случая, радую дорогого человека в тот же день. Радость – это такое потрясающее чувство, оно любит свободу. Так зачем же держать его в сейфе?

– Продолжая тему подарков… Астрономы Крымской обсерватории преподнесли вам необычный презент на 75-летие – открыли малую планету, присвоив ей ваше имя. А какой самый главный или неожиданный подарок сделала вам сама жизнь?

– Знаете, я еще не оценил. Потому что у меня имеются претензии к Богу. Он ужасно жадный: даст жизнь, а потом ее отбирает. Кто же так делает? Ты подарил, и оставь в покое. Дает молодость и тоже ее отнимает. Зачем? Ведь это такая прекрасная пора в судьбе человека. Дарит несколько талантов, а жизнь только одну. И как успеть распорядиться ими, совместить и полностью реализовать? Я, например, мог бы стать если и не ярким, то уж точно приличным инженером. Страсть мастерить живет во мне с детства. Представьте, после войны я собрал приемник, и он принимал сигналы лучше, чем магазинный, который был мне не по карману. Еще я мог бы стать неплохим писателем. Я и сейчас писатель, только использую не слово, как авторы литературных произведений, а другое выразительное средство – звуки. Но суть-то процесса одна и та же. Уж не знаю, почему те, кто сочиняет музыку, решили однажды назвать себя не писателями, а композиторами.

– Говорят, что после Олимпиады в Сочи вы были возмущены тем, что на церемонии открытия была использована ваша музыка…

– Мне, конечно, лестно, что в России прошли две Олимпиады и на обеих звучала моя музыка, которую услышали 3 млрд человек. Притом что композиторов в стране 2 500. Но в 1980-е годы все было как полагается. Меня поселили рядом с Лужниками, мы каждый день работали с режиссером Тихомировым и выдающимся музыкантом Юрием Силантьевым. Расписали всю церемонию пошагово, вплоть до мельчайших движений. При этом мое авторство не озвучивалось: скромность украшала советского человека. Но это была очень интересная и качественная работа. В нынешнем году меня даже не пригласили на запись. Нет, конечно, был договор. Бюрократическую форму соблюли, ну а как же этическая? Я даже не знал, что мою музыку будут переписывать, и уж тем более обрабатывать. Меня возмущает не сам факт, что использовали мои мелодии. Но если уж вы беретесь что-то переделывать, то сделайте лучше, чем есть. Здесь же получилось хуже, музыку, которая могла быть красивее, просто выхолостили. Погубили одну деталь, другую, третью, а в итоге нарушили общее впечатление.

Уже стоя на пороге редакции, Евгений Дога сказал журналистам:

– Наверное, прочитав это интервью, кто-то скажет: «Опять Дога всех раскритиковал». Но, если я вижу красиво сервированный, чистый стол, зачем я буду говорить об очевидном, хвалиться тем, как все хорошо? Разумеется, я замечу крошки, которые нарушают этот порядок. Все мои монологи нацелены только на одно: я хочу, чтобы наша жизнь была красивой и гармоничной. Сегодня вошла в моду фраза Достоевского «Красота спасет мир». И никто не задумывается, что она вырвана из контекста и Федор Михайлович имел в виду совсем другое. В современном мире осталось так мало красоты и с ней так небрежно обращаются, что ее саму впору спасать. Также я категорически не согласен, когда слышу слова о том, что вокруг, конечно, много зла, но добра-то больше. Ничего подобного. Но, с другой стороны, тем ценнее и дороже проявления светлых, прекрасных чувств и порывов. Это как женские украшения. Есть массивные броши, сделанные из ненатурального камня. А есть маленькие, увенчанные бриллиантом. Камушек небольшой, редкий, зато какой ценностью он обладает!

Справка «ТН»

Евгений Дога – молдавский и советский композитор, педагог, народный артист СССР. Родился в первый день весны 1937 года в селе Мокра Рыбницкого района, в Молдавии. Окончил Кишиневскую консерваторию. Впервые музыка Евгения Доги прозвучала на молдавском радио в 1958 году. Является автором музыки к двум сотням фильмов. Среди наиболее популярных «Мой ласковый и нежный зверь», «Табор уходит в небо», «Нужен привратник», «Анна Павлова», «Мария, Мирабела», «Одиноким предоставляется общежитие», «На муромской дорожке», «Королева Марго». Его вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» признан в соответствии со специальным решением ЮНЕСКО одним из четырех музыкальных шедевров прошлого века. Евгений Дога – автор балетов, инструментальных и хоровых сочинений, симфоний, квартетов, музыки к мультфильмам и спектаклям, написал более 260 песен и романсов.