В двух минувших турах соперник «Томи» по борьбе за 14-е место – «Волга» – проиграл и предоставил нашей команде возможность сохранить интригу. Но «Томь» взяла всего одно очко и тем самым поставила крест на надеждах о сохранении прописки в премьер-лиге.

«Будет ли «Томь» бороться за возвращение в премьер-лигу? Нам обещали, что команду не бросят…»

Сергей Передня, главный тренер ФК «Томь»

В 41-м туре домашний матч с «Амкаром» обещал быть непростым. Пермский клуб – лидеры весны, они увереннее всех команд второй восьмерки проводят свои матчи. Сыгранная команда со стабильным составом, известный тренер Миодраг Божович – и, как результат, очень стабильная игра в обороне, а также умение забивать голы. «Томь» же, как обычно, не без труда набрала состав. Интересной игры не получилось: первый тайм остался за гостями, и, если бы не мастерство вратаря Петра Вашека, «Амкар» бы наверняка повел в счете. Во втором тайме «Амкар» устал атаковать, хозяева же собрались с силами и начали действовать активнее: три очка давали бы надежду на сохранение прописки в премьер-лиге. Однако забитых мячей в этом матче болельщики так и не увидели.

3 мая в Самаре «Томь» выходила на поле, уже зная: «Волга» накануне уступила «Тереку». Значит, в случае победы еще можно побороться за выживание… Но надежды умерли почти сразу. Начало матча осталось за «Крыльями Советов». Они могли забить уже на первой минуте, когда Бобер пробил головой, но мяч пролетел впритирку со штангой. На 3-й минуте «Томь» не без проблем вынесла мяч из своей штрафной. И гол, забитый на 6-й минуте, выглядел очень логично. Яковлев без помех со стороны защитников «Томи» сделал четкий навес в штрафную с левого фланга. Казалось, первый на мяче будет Строев, но, пока наш защитник о чем-то раздумывал, Бобер уже сориентировался в ситуации, выпрыгнул выше и головой отправил мяч в сетку ворот Вашека. Все выглядело закономерно: у «Крыльев» было много поводов не жалеть сил для победы. Клуб праздновал свое 70-летие. К тому же победа позволяла «Крыльям» подняться на 12-е место, а это возможность избежать стыков.

«Томь» же так и не сумела найти свою игру, после травм Гатагова и Портнягина у команды ничего не ладилось в атаке. Пропускавшего из-за карточек игру в Самаре Нахушева не хватало в обороне и при стандартах. А необходимость собраться и показать характер в решающем матче привела команду только к обилию ошибок и грубости.

Впрочем, поучаствовал в этом поражении «Томи» и судья Турбин. Когда после нескольких блестящих сэйвов Вашека наша команда наконец сумела отодвинуть игру от своих ворот и добралась на 23-й минуте до чужой штрафной, защитник самарцев откровенно подыграл себе рукой. Но арбитр проигнорировал это нарушение.

Через пять минут чудом не поразил ворота «Томи» Корниленко, после его удара мяч попал в одну штангу, затем в другую и потом отскочил в поле. (Бывшие игроки нашей команды вообще любят забивать своему прежнему клубу, и форвард уже поражал ворота «Томи».)

В начале второй половины встречи «Томь» потеряла последние шансы переломить ход матча: Баженов на 49-й минуте после великолепного навеса Бояринцева без помех бил головой… Но никто уже особо не удивился, когда этот футболист не попал в створ (кстати, самая знаменитая неудача Никиты, когда буквально с линии вратарской он умудрился пробить выше ворот, случилась в прошлом году как раз во встрече с «Крыльями Советов»). Вскоре тот же Баженов пробил мимо после подачи Ребко. Через пару минут не удался удар и Хазову…

Затем «Крылья Советов» вернули себе контроль над игрой. Если бы не мастерство Вашека, то наверняка бы Корниленко, Таранов или Григорян увеличили превосходство в счете. В конце матча «отличился» Бояринцев – за две минуты он умудрился получить два «горчичника» за разговоры с арбитрами и покинул поле.

Из-за обилия нарушений «Томи» теперь вообще толком некого выставлять на следующую игру с Нальчиком, которая пройдет в Томске 7 мая. Видимо, на поле появится десант игроков из молодежки. Тем более что бороться в домашних играх 7 и 13 мая («Томь» встречается с «Ростовом») команде по сути уже не за что…

ФОТО: ДМИТРИЙ ШУБА, ПРЕСС-СЛУЖБА ФК «ТОМЬ»

Турнирная таблица

| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | Очки |

| 1 | «Зенит» | 42 | 23 | 16 | 3 | 81-37 | 85 |

| 2 | ЦСКА | 42 | 19 | 15 | 8 | 71-44 | 72 |

| 3 | «Динамо | 42 | 20 | 10 | 12 | 63-47 | 70 |

| 4 | «Спартак» | 42 | 19 | 12 | 11 | 63-46 | 69 |

| 5 | «Анжи» | 42 | 18 | 13 | 11 | 51-39 | 67 |

| 6 | «Локомотив» | 42 | 18 | 11 | 13 | 57-44 | 65 |

| 7 | «Рубин» | 42 | 16 | 17 | 9 | 51-37 | 65 |

| 8 | «Кубань» | 42 | 15 | 14 | 13 | 49-44 | 59 |

| 9 | «Краснодар» | 42 | 16 | 12 | 14 | 55-56 | 60 |

| 10 | «Амкар» | 42 | 13 | 13 | 16 | 35-47 | 52 |

| 11 | «Терек» | 42 | 13 | 9 | 20 | 41-60 | 48 |

| 12 | «Крылья Советов» | 42 | 11 | 14 | 17 | 30-49 | 47 |

| 13 | «Ростов» | 42 | 11 | 12 | 19 | 43-59 | 45 |

| 14 | «Волга» | 42 | 12 | 5 | 25 | 36-55 | 41 |

| 15 | «Томь» | 42 | 7 | 12 | 23 | 27-68 | 33 |

| 16 | «Спартак» Нч | 42 | 7 | 11 | 24 | 35-56 | 32 |

Зинаида Торопина

Зинаида Торопина Раиса Хлебникова

Раиса Хлебникова Евгений Малый,

Евгений Малый,

Областное отделение ВОИ майор милиции Андрей Филиппов возглавил год назад. До этого, признается, даже не знал о существовании этой организации. Инвалидом он стал в 30 лет – получил ранение на Северном Кавказе. «Как сказал кто-то из моих коллег по новой работе, инвалидность – это не состояние человека, а обстоятельства, в которых он оказался», – этому принципу Филиппов следует в своей работе. Он рассказал «ТВ» о том, какие задачи-максимум поставил перед собой, возглавив организацию, чего удалось добиться за год и что предстоит сделать.

Областное отделение ВОИ майор милиции Андрей Филиппов возглавил год назад. До этого, признается, даже не знал о существовании этой организации. Инвалидом он стал в 30 лет – получил ранение на Северном Кавказе. «Как сказал кто-то из моих коллег по новой работе, инвалидность – это не состояние человека, а обстоятельства, в которых он оказался», – этому принципу Филиппов следует в своей работе. Он рассказал «ТВ» о том, какие задачи-максимум поставил перед собой, возглавив организацию, чего удалось добиться за год и что предстоит сделать.

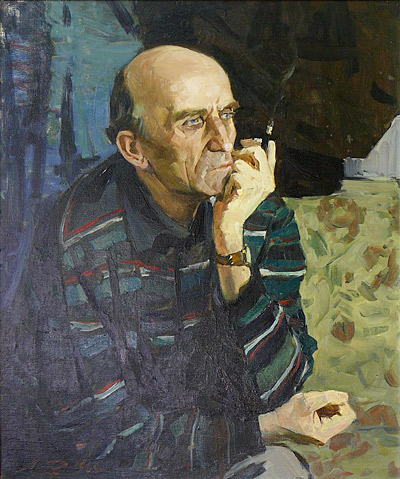

Томский художник Геннадий Ламанов принадлежит к поколению живописцев, чье понимание искусства воспитывалось на творчестве Серова и Левитана, Сурикова и Кончаловского. Первый успех пришел к нему после всероссийской выставки 1975 года в Москве, а известность и признание принесла ему портретная серия 1960–1970-х. Именно в этот период он становится первоклассным портретистом.

Томский художник Геннадий Ламанов принадлежит к поколению живописцев, чье понимание искусства воспитывалось на творчестве Серова и Левитана, Сурикова и Кончаловского. Первый успех пришел к нему после всероссийской выставки 1975 года в Москве, а известность и признание принесла ему портретная серия 1960–1970-х. Именно в этот период он становится первоклассным портретистом.

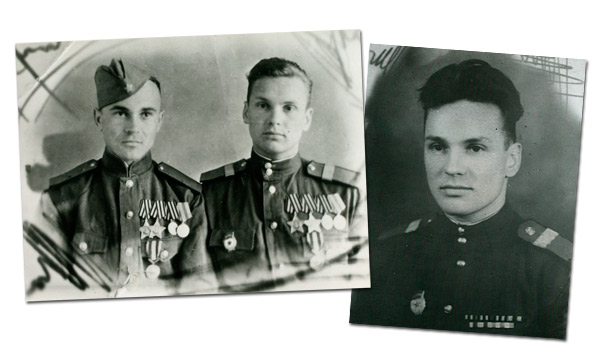

Великая Отечественная война для каждого из тех, кто ее пережил, началась по-своему. В жизнь Леонтия Вениаминовича Брандта она ворвалась звуком падающих немецких бомб 22 июня 1941-го. Тогда он, 17-летний паренек, только что окончивший первый курс Витебского политехникума, гостил у родственников в Белоруссии. Орша – крупнейший железнодорожный узел – была для фашистов стратегически важной мишенью, поэтому по ней пришелся один из первых ударов. 24 июня на ближайшем к городу аэродроме уже садились немецкие самолеты…

Великая Отечественная война для каждого из тех, кто ее пережил, началась по-своему. В жизнь Леонтия Вениаминовича Брандта она ворвалась звуком падающих немецких бомб 22 июня 1941-го. Тогда он, 17-летний паренек, только что окончивший первый курс Витебского политехникума, гостил у родственников в Белоруссии. Орша – крупнейший железнодорожный узел – была для фашистов стратегически важной мишенью, поэтому по ней пришелся один из первых ударов. 24 июня на ближайшем к городу аэродроме уже садились немецкие самолеты…

Что потребуется:

Что потребуется: