– Ярко-желтый «Пайпер» очень красив. Когда я в первый раз его увидел, понял, что именно так должен выглядеть мой самолет. Само понятие авиации для меня слилось с ним, – рассказывает пилот Юрий Свинолупов.

Он собственноручно строит свой «Пайпер» третий год, и железная птица уже готова встать на крыло. Осталось нанести завершающие штрихи и дождаться разрешения на проведение испытательного полета.

Мечтал быть «летчичком»

Сам Юрий Свинолупов говорит, что его личный пример не типичен для большинства пилотов: он рано начал летать, а потом ушел из авиации почти на 40 лет. Вернулся к самолетам в 2006-м.

– И теперь как бы нагоняю то, что было упущено, – рассказывает Юрий Григорьевич, – а летать, если здоровье позволяет, можно и до ста лет. Эмоции, колоссальный восторг не притупляются с годами.

Много лет назад маленький Юра, сидя на руках у любимой тети, мечтал, что будет «летчичком». Мальчик взрослел, и вся родня знала, что в доме растет воздухоплаватель. После школы Юрий поступил в ТПИ на факультет вычислительной техники и пришел в аэроклуб. Студентом-третьекурсником собрался в летное училище, но не прошел медкомиссию из-за предрасположенности к гипертонии. Но занятий в клубе не бросил – это была его единственно возможная дорога к небу.

– Мы тогда пешком до аэродрома ходили, – вспоминает Свинолупов, – три часа в одну сторону, три часа обратно. Придешь на летное поле, а тут комарья – тучи. Сидишь в палатке, тросы планерные завязываешь, потому что они порвались. Пока не завяжешь – никуда не полетишь…

Возвращение

– А потом одно наложилось на другое, – продолжает Юрий Григорьевич. – Трагически погиб основатель аэроклуба Шамов, пилоты стали расходиться… Я женился, начал работать на кафедре радиотехники и перестал летать.

«На земле» Юрий Григорьевич делал научную карьеру (он заслуженный инженер России, академик Инженерной академии, имеет патенты и авторские свидетельства, которые едва помещаются на стенах в рабочем кабинете), работал на радиотехническом факультете ТПУ почти 30 лет и на томском манометровом заводе, растил дочерей… Но расстаться с мечтой о полетах так и не смог: заглядывал иногда на аэродром, встречался с друзьями-пилотами и рисовал на полях записных книжек самолетики.

В 2006-м Свинолупов понял, что, если не вернуться в авиацию сейчас, будет поздно. Сначала, как он сам говорит, «катался», а потом стал и пилотировать. В 60 лет Юрий Григорьевич самостоятельно вылетел на Як-52. Этот случай почти уникален. Теперь каждые выходные пилот проводит на аэродроме: либо летает, либо строит свой самолет – маленький и красивый «Пайпер».

Желтая воздушная лодка

Перед тем как начать строить самолет, Свинолупов попробовал его купить. В Перми нашелся мастер, который должен был собрать машину. Но сотрудничество оказалось неудачным: за два года самолетостроитель так и не выполнил обязательств. Тогда Юрий Григорьевич посовещался с друзьями, они вместе наняли грузовик и отправились в Пермь за железной птицей. Заплатили за работу и забрали все, что было.

– По правде говоря, у самолета уже были и крылья, и двигатель, но не тот… Поэтому все пришлось переделывать, вплоть до остекления, – вспоминает Юрий Свинолупов. – Мы доводили этот самолет до нормального состояния, и не всегда все получалось с первого раза. Хвостовое колесо, например, три раза переделывали…

Пилот говорит, что сейчас вряд ли решился бы на такое строительство, а тогда желание иметь свой собственный самолет было слишком велико. Деньги на ангар нашлись чудом – помогли друзья. А пока строилось укрытие, «Пайпер» стоял в соседнем ангаре в сложенном виде, и только два года назад смог расправить крылья в ожидании полета.

– Мне удалось и детей заразить этим делом: они все прикоснулись к небу. У старшей дочери Татьяны десять прыжков с парашютом, она пробовала и летать; младшая Елена – обладательница Кубка России среди парапланеристов. Даже наша четырехлетняя Катя уже летала на самолетах. Сейчас все просит, чтобы ее на «Цесне» прокатили.

Справка «ТВ»

Самолет Piper J-3 Cub (оригинальная модель).

Тип: двухместный легкий самолет.

Эксплуатируется: с 1939 года по настоящее время.

Силовая установка: один четырехплоскостной поршневой двигатель «Континентал» А65 мощностью 65 л. с.

Летные данные: максимальная скорость – 148 км/ч, практический потолок – 3 660 м, дальность полета – 402 км.

Вес: пустого – 290 кг, максимум при взлете – 499 кг.

Размеры: размах крыла – 10,73 м, длина – 6,78 м, высота – 2,03 м

«Пайпер» пробует воздух. Летать ему пока нельзя, но прокатиться уже можно. Первый пилот – четырехлетняя Катюша дедушкину машину оценила: девчачьему восторгу нет предела

ФОТО: АНАСТАСИЯ ШВАЧКО

Томский Экзюпери

Так Юрий Свинолупов называет своего друга авиатора Владимира Винарского. Мужчины дружат почти полвека. Познакомились в аэроклубе. В свое время Владимир Петрович написал письмо министру авиации с просьбой о зачислении в летное училище: попасть туда, уже имея высшее образование, было практически невозможно. Но Винарскому, выпускнику физфака, министр разрешил. Так он стал летчиком и долетал до пенсии, но из авиации не ушел.

– Теперь Винарский преподает испанский в «Пушкинке», летает на выброске парашютистов и помогает строить самолет, – рассказывает Свинолупов.

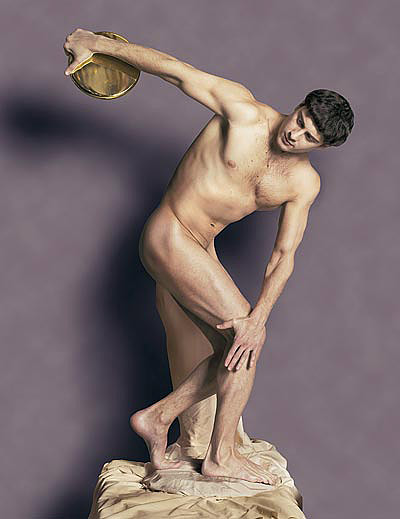

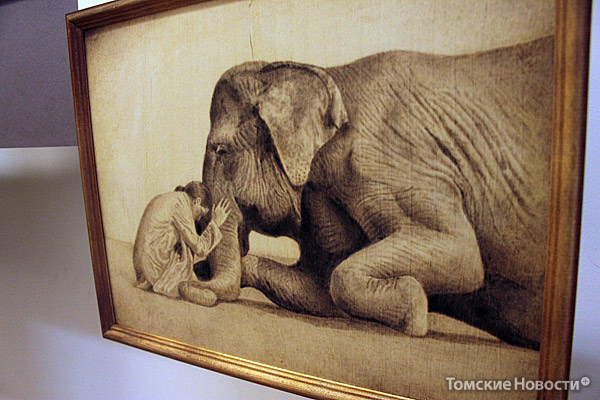

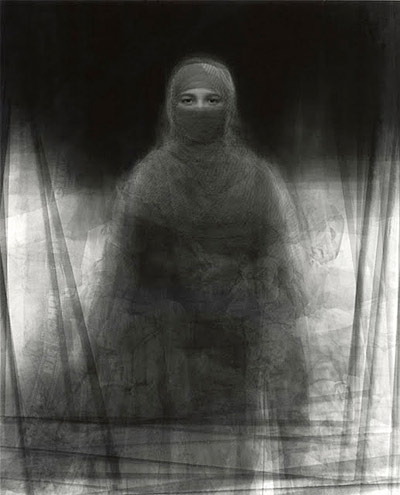

Всего 63 фотографии, сделанные семью фотохудожниками, уроженцами Страны восходящего солнца, должны рассказать о не известной нам Японии, далекой от стереотипных суши-кабуки-хокку-образов.

Всего 63 фотографии, сделанные семью фотохудожниками, уроженцами Страны восходящего солнца, должны рассказать о не известной нам Японии, далекой от стереотипных суши-кабуки-хокку-образов. Кен Китано: «В течение нескольких последних лет я путешествовал по Японии, посещал различные сообщества, фестивали, школы, места работы, семьи, спортивные игры, религиозные места, слушал людские истории и делал их портреты в разных положениях»

Кен Китано: «В течение нескольких последних лет я путешествовал по Японии, посещал различные сообщества, фестивали, школы, места работы, семьи, спортивные игры, религиозные места, слушал людские истории и делал их портреты в разных положениях»