Молодой томский ученый об очевидном, невероятном, сложном и простом

Как и зачем молодежь идет в науку? Однозначный ответ неочевиден, потому что у каждого молодого ученого свой путь в интеллектуальную сферу. Кто-то продолжает семейную традицию, есть те, кто готовит себя в исследователи с детства, а кто-то становится научным сотрудником случайно и… остается.

Но, как бы ни складывалась конъюнктура в обществе или экономическая ситуация в стране, не зарастают дорожки, по которым из глубинки приходят в мир преемники Ломоносова, Ньютона, Эдисона, Канта. Приходят через Богом данную потребность к обретению знания и неистребимое, азартное желание поиска ответов на вопросы: что есть мир, что есть человек и в чем его роль в мироздании.

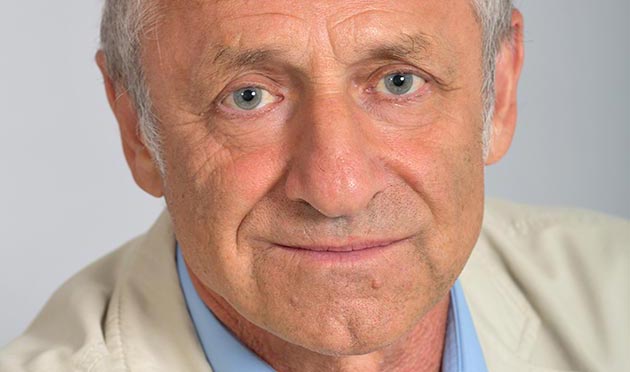

Допускаю, что еще рано выдавать авансы умным и талантливым ребятам с широким кругозором, нетривиальным видением картины мира, но уже можно не беспокоиться за будущее науки, а «нобелевки» – не за горами. Впрочем, награды находят и молодых ученых. Об одном из них – физике-теоретике, лауреате премии СО РАН имени Ильи Векуа сотруднике ТПУ Борисе Мерзликине – в материале «Томских новостей».

Звезды загораются сами

Вот и доверяй стереотипам… Ведь спроси любого, как выглядит физик-теоретик, ответы будут примерно похожими. Потому при первом знакомстве я даже опешил: улыбчивый молодой человек лет тридцати, спортивного телосложения, с открытым, спокойным лицом. Очень скромный, поскольку был удивлен вниманием к себе: мол, есть более достойные сотрудники.

Борис Мерзликин что ни на есть из глубинки, даже из другого государства: родился в Киргизии, затем на излете Советского Союза семья переехала в Томскую область, в Кожевниково, где он и пошел в среднюю школу. В простой семье не было разговоров о науке: отец – строитель, мама – специалист швейного дела. Подростком он стал задумываться о других материях: из чего соткан мир вокруг? Отвечая на сложные вопросы незаурядного ученика – что такое жизнь, разум, как устроен материальный мир на самом деле, учителя предложили заняться химией и биологией. А значит, нужно идти в медицинский университет, решил юноша, и стал готовиться к стезе врача. Но судьбу нередко определяет случай. Когда Борис учился в старших классах, в школу приезжали преподаватели математики и физики из ТГУ, и их яркая увлеченность разбудила живой интерес.

– Градуса любопытству добавила нетленная «Занимательная физика» Перельмана (это классика, и сколько же поколений ученых росли на этой книжке! – Прим. ред.), – улыбается Борис Сергеевич. – Опять же именно физика могла ответить на мои детские вопросы об устройстве универсума (все, что есть). Вот все это вкупе с романтикой познания, благородной драматургией от хорошей фантастической литературы и стали точкой бифуркации (выбора пути на развилке). Только точные науки, а значит, физический факультет.

А дальше началось восхождение к тайнам физики. Очень повезло с учителями и здесь. Своим научным крестным отцом Борис Мерзликин считает Павла Назарова – старшего преподавателя физического факультета ТГУ, директора физико-математической школы при ТГУ, который мудро подсказал, что физика может быть главным делом жизни.

– Учиться на факультете было не сложно, а интересно, – пояснил наш герой, – на третьем курсе перешел на кафедру теории поля и вплотную приблизился к своим будущим научным интересам.

Все вроде бы как у многих студентов. Но вот тут Борис Сергеевич скромно умолчал, что в студенческие годы зря времени не терял, а кропотливо растил в себе будущего ученого. За годы учебы он был стипендиатом фонда «Династия» (гранты 2009, 2010 годов). Неоднократно выигрывал гранты на участие в Международной школе по современной математической физике в Дубне (2008–2010). Побеждал в конкурсах на участие в летних школах фонда «Династия» в городе Протвино (2009, 2012, 2016). В 2018 году стал лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры.

Пути познания неисповедимы

А далее по хронологии: окончил магистратуру физического факультета Томского государственного университета по направлению «Теоретическая и математическая физика». В 2014 году под руководством профессора Иосифа Бухбиндера защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности «теоретическая физика».

– По образованию я физик, специалист в определенной области – математической физике. Этот раздел относится к фундаментальной науке в области теории поля. Интерес к очень сложному направлению в физике, буквально передовой науки, обусловлен влиянием профессора Бухбиндера, моего научного руководителя со студенческих времен.

В науке сейчас все более распространяется узкая специализация: когда-то на заре науки общее представление о природе (физика) поделилось на частные науки, и с тех пор этот процесс только углубляется. Пытались построить математику, применимую для всех, но увы… В каждом направлении свои термины, методы, порой соседствующие разделы изолированы друг от друга.

– И даже теперь о самоопределении говорить рано, – улыбается ученый, – я еще сам не могу сказать, до какой степени я определился. Физика весьма тесно связана с математикой. Парадоксально, но язык физики – это математика. Переплетение двух наук настолько глубоко, особенно в теоретической физике, что порой сложно различить, где начинается математика и заканчивается физика. Эта грань фактически эфемерна.

Если простыми словами, то областью научно-исследовательской деятельности Бориса Мерзликина является теоретическая физика высоких энергий, специализацией – суперсимметричная квантовая теория поля. Текущие научные исследования посвящены изучению шестимерных суперсимметричных калибровочных теорий с расширенной суперсимметрией.

А теперь, представьте, что может быть содержанием таких исследований.

Студенты по ступенькам

В 2010 году Бориса Мерзликина пригласили в ТПУ. И вот уже более 10 лет молодой ученый работает в должности преподавателя, ныне – доцента отделения экспериментальной физики Инженерной школы ядерных технологий. Читает высшую математику и математическую физику.

Опыт преподавания у него со студенчества. Начинал с физматшколы. Учил школьников, начиная с восьмиклассников. Он с удовольствием вспоминает то время, потому что ощущал себя почти равным по годам, но уже умудренным опытом. Кстати, при работе в физкабинете ТГУ тоже имел дело с экспериментом, но уже демонстрационным.

– Это была та физика, которую можно было потрогать руками, – оживляется ученый. – Эксперименты проводились на уникальном оборудовании. Некоторым приборам было значительно более 100 лет. Представляете, мы использовали настоящую лампочку Эдисона! Нам говорили: осторожней, такой лампочки нет даже в музее Эдисона. Были и другие наглядные раритеты. С такими роскошными опытами физика казалась понятной и учиться было интересно.

Преподавание, конечно, отнимает немало времени от науки, но, обучая, учишься сам. В основном я работаю со студентами третьего курса. Какой я преподаватель (мы не поленились и посмотрели отзывы студентов: их оценка преподавателя в среднем – 4,5. Прим. ред.)? – снова улыбается Борис Сергеевич. – Я не жадный на положительные отметки, потому что помню себя студентом. Я лояльный преподаватель. Но моя задача облегчается точностью математики, в отличие от гуманитарных наук, где может оцениваться и позиция. У нас просто: решил задачу или нет. Если затруднения, то начинаешь помогать вопросами. Студент, как обычно, ничего не помнит, уточняешь детали. Видно, что человек, даже ошибаясь, понимает суть.

Истина жизни

Но все же главная путеводная звезда ученого – поиск.

– Самые счастливые люди – это ученые. Они занимаются любимым делом и еще за это получают деньги, – снова улыбается Борис Мерзликин. – Правда, теоретикам исторически сложней с материальными благами, чем представителям прикладных наук. Может, не вполне корректное сравнение, но это как в спорте: всегда хочется достичь очередного рубежа. Это тяжело, но все определяется работой и, возможно, счастливым случаем. У нас в Томске очень сильные научные школы теоретиков в ТГУ, политехническом и педагогическом университетах. Но наука – это прежде всего тяжелый труд. Каждый день открытия не случаются. Зачастую рутинный и малопривлекательный, он не всем по вкусу. Причем результаты трудно прогнозируемы: год работаешь, а результата нет, удручает, особенно если в рамках какого-то проекта. Опять же нельзя сделать эксперимент и получить ответ хотя бы на уровне «да» или «нет». У теоретиков только мысленный эксперимент. Экспериментальная же физика, наоборот, за последнее время колоссально продвинулась вперед. Есть ряд прорывов, открытий, например, в области детектирования гравитационных волн. Сейчас российские ученые участвуют в решении задач по поиску еще не частиц – аксионов, магнитных монополей, частиц темной энергии. Захватывающие перспективы для молодежи, и все больше людей увлекаются научными исследованиями, это занимает всю жизнь.

– Так что личного времени остается мало (смеется). Замечательно, что удается иногда почитать какую-нибудь беллетристику, обсудить с женой (она тоже физик). Погулять с дочерью, покататься на коньках, да мало ли простого житейского счастья, которое ученым только снится.

И снова поскромничал о своей многогранной деятельности ученый. Борис Мерзликин еще и серьезный организатор науки. В настоящее время он является руководителем гранта президента РФ для молодых кандидатов наук и основным исполнителем ряда грантов, в том числе для научных групп. Результаты научной деятельности ученого неоднократно представлялись на ведущих международных конференциях. К своему немаленькому научному багажу он добавлял научные стажировки в ведущих мировых научных центрах Италии, Польши, Германии.

Дважды томич был приглашенным ученым для проведения совместных научных исследований в Институте теоретической физики Университета им. Фридриха Шиллера в Йене (Йена, Германия).

Автор: Анатолий Тетенков

Томск известен иностранным студентам как комфортный, безопасный и уютный город с развитой интернациональной средой. Здесь создаются благоприятные условия для полноценного вливания в образовательную среду. Об адаптации иностранных студентов в ТГАСУ рассказывает директор Института международных связей и интернационализации образования (ИМС) университета профессор Елена Оглезнева.

Томск известен иностранным студентам как комфортный, безопасный и уютный город с развитой интернациональной средой. Здесь создаются благоприятные условия для полноценного вливания в образовательную среду. Об адаптации иностранных студентов в ТГАСУ рассказывает директор Института международных связей и интернационализации образования (ИМС) университета профессор Елена Оглезнева.