Татьяна Кузнецова

Многие научные школы Томского государственного архитектурно-строительного университета сегодня успешно развиваются и получили известность не только на российском уровне, но и за рубежом. Как в вузе выстраивается научно-исследовательская работа, каковы достижения и планы – об этом рассказывают ректор и ведущие ученые ТГАСУ.

Виктор Власов, ректор ТГАСУ:

– В нашем университете создана стройная система организации научно-исследовательской деятельности, обеспечивающая преемственность научных школ и направлений. В 2014 году лучшие проекты и доклады 70 студентов отмечены наградами, дипломами международных и всероссийских конкурсов и научных конференций. Мы последовательно решаем масштабные задачи по развитию лучших традиций российского архитектурно-строительного образования и науки. Для этого разработана система стимулирующих надбавок за высокие результаты в научно-исследовательской работе, лучшие студенты выдвигаются на именные стипендии, молодежь активно привлекается к участию в конкурсах на получение грантов.

Мы развиваем конструктивное сотрудничество с предприятиями и компаниями для внедрения в производство наших инноваций, передовых технологий и материалов. Расширяем деловые связи с ведущими научными организациями и университетами зарубежья.

На сегодняшний день в партнерстве с Кембриджским университетом успешно реализуется международный исследовательский проект, направленный на создание новых высокотемпературных промышленных материалов для нужд авиакосмической техники. Проект получил финансовую поддержку Российского фонда фундаментальных исследований и Лондонского Королевского общества (Великобритания). Научно-исследовательская работа ведется в рамках двух широко известных школ ТГАСУ: физики конденсированного состояния и математического моделирования, основателями которых являются ученые с мировыми именами – Эдуард Козлов и Леонид Попов. Эти школы подготовили много кандидатов и докторов наук, работающих как в нашем вузе, так и в других университетах и НИИ России. Руководитель проекта – Эдуард Козлов, заслуженный профессор ТГАСУ, действительный член Международной академии наук высшей школы, работающий в области физики металлов и сплавов более 50 лет.

Именно с фундаментальных исследований начинается движение к новому, к практическим разработкам для реального сектора экономики.

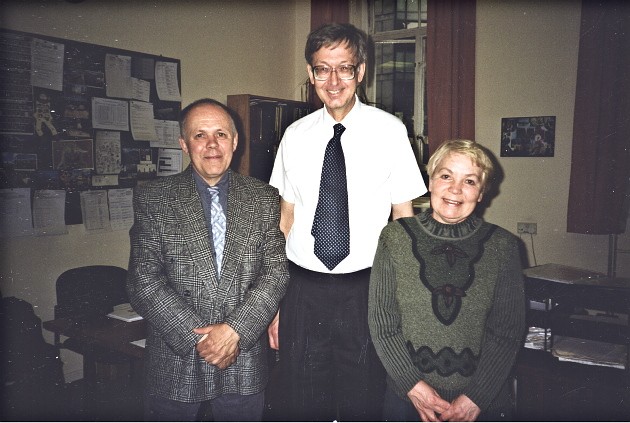

Профессор кафедры физики Нина Конева, сподвижница профессора Эдуарда Козлова:

– Наш вуз имеет давние контакты с кафедрой материаловедения и металлургии Кембриджского университета. В 1998 году по приглашению известного ученого этого университета Колина Хамфриса мы с Эдуардом Викторовичем впервые побывали в Кембридже. Когда я подошла к воротам кафедры, на которых было написано, что в 1896 году Томпсон открыл здесь электрон, то просто испытала шок – это святое! Мы были поражены теплым приемом и вниманием со стороны выдающихся ученых, таких как Роберт Кан, по книгам которого учились все металлофизики Советского Союза. С этого времени началось деловое сотрудничество. Мы обменивались информацией, читали лекции в Англии.

В 2000 году мы совместно с Институтом физики металлов (г. Киев) и ЦНИИ черной металлургии (г. Москва) выиграли грант по программе INTAS в области физики деформационного упрочнения сплавов со сверхструктурой L12. Руководил проектом Колин Хамфрис, он активно занимался интерметаллидами и сотрудничал с фирмой Rolls-Royce, которая использует эти материалы в производстве. Работа была выполнена на отлично. Кстати, в этом проекте участвовала и Юлия Соловьева, тогда еще молодая аспирантка. Сегодня она является ответственным исполнителем реализуемого проекта «Исследование деформационного поведения сплава Ni3Ge как основы для создания новых высокотемпературных промышленных материалов для нужд авиакосмической техники». Со стороны Кембриджа этот проект ведет Кэтрин Рае, профессор кафедры материаловедения и металлургии, известный специалист в области исследования интерметаллидов и суперсплавов.

Юлия Соловьева, профессор кафедры физики ТГАСУ, ответственный исполнитель проекта:

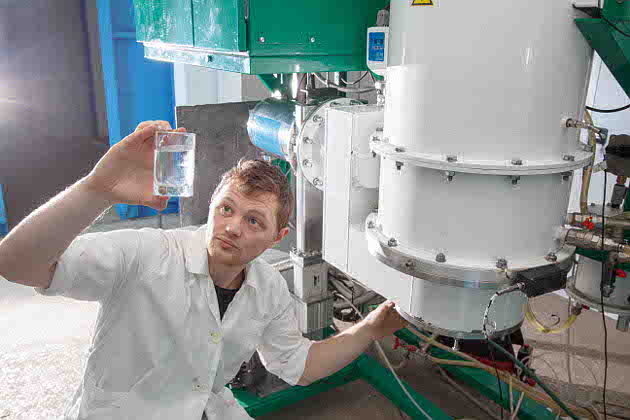

– Мы занимаемся очень интересными конструкционными материалами – жаропрочными. Самый яркий пример их применения – это лопатки газотурбинных двигателей самолетов. Они работают при очень высоких критических температурах – порядка 1 600 градусов Цельсия. Обычные материалы в таких условиях начинают плавиться. Наша задача – создать сплавы, которые смогут работать в критических условиях, при высоких температурах и циклических напряжениях. Сегодня такие конструкционные материалы, созданные на основе интерметаллидов (Ni3Al, Ti3Al), используются в промышленности. Мы занимаемся этой проблемой давно, еще с 1970-х годов. Профессор Владимир Старенченко положил начало изучению такого особенного явления, именуемого температурной аномалией механических свойств этих сплавов. В чем новизна нашего исследования? В качестве объекта нами выбран другой сплав – не Ni3Al, а Ni3Ge, который в большей степени проявляет аномалию. Ведь человечество не может остановиться на каком-то одном конструктивном материале. Со временем требуется улучшение его свойств и качеств.

Наша задача – исследовать фундаментальные свойства материалов и механизмы, которые лежат в основе их поведения. Без фундаментальных исследований и знаний невозможно сделать рывок в практическом применении. В течение 2014 года нами выполнен первый этап международного проекта. Мы вырастили монокристаллы и представили в Кембридж модельные образцы подготовленного материала. Механические свойства нами исследованы здесь на специальном оборудовании: деформация сжатием, ползучесть, релаксация напряжения и так далее. Задача

Кэтрин Рае – детальное изучение внутренней структуры образцов, так как у них имеются более мощные электронные микроскопы очень высокого разрешения.

На втором этапе проекта в текущем году нам предстоит осмыслить и объяснить те процессы, которые происходят в исследуемом материале. Это возможно выполнить благодаря наработкам в области математического моделирования физики пластической деформации, полученным в нашем коллективе под руководством профессора Владимира Старенченко. На выходе мы получим фундаментальные знания природы и механизмов поведения исследуемых образцов, которые в перспективе могут стать основой для создания инновационного промышленного материала.

В 2015 году мы планируем организовать как можно больше деловых встреч с партнерами и поездку в Кембридж. Проект этот глобальный. И, по сути дела, в его реализации задействованы многие ученые кафедр физики, высшей и прикладной математики. Огромную помощь в организации встреч, конференций, в подготовке материалов и обеспечении коммуникации с учеными Кембриджа нам оказывают специалисты международного научного отдела и руководитель этого подразделения Ника Еремина. Надеюсь, что наши общие усилия дадут хороший результат не только по успешному выполнению данного проекта, но и в дальнейшем будут направлены на развитие науки и плодотворное сотрудничество с зарубежными партнерами.

Цифра

За последние два года ТГАСУ разработал 12 проектов совместно с учеными Германии, Италии, Израиля, Великобритании.

Цифра

За минувший год почти в 1,5 раза выросла публикационная активность ученых: вышло 336 научных статей в журналах из перечня ВАК.