Развитие ее экосистемы стало темой обсуждения на форуме U-NOVUS-2023

Восьмой форум молодых ученых U-NOVUS-2023 проходит в Томске под эгидой Министерства высшего образования и науки РФ, Платформы университетского технологического предпринимательства, администрации Томской области, Национального исследовательского Томского государственного университета, Национального исследовательского Томского политехнического университета и Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники. Ключевая идея форума – развитие экосистемы студенческого технологического предпринимательства с использованием потенциала федеральной платформы и уникальной региональной экосистемы, в которую включены «Большой университет Томска», взаимодействие в модели тройной спирали, акселераторы на базе Передовых инженерных школ, технопарки и R&D-центры.

Дискутируют и министр, и ректоры, и студенты

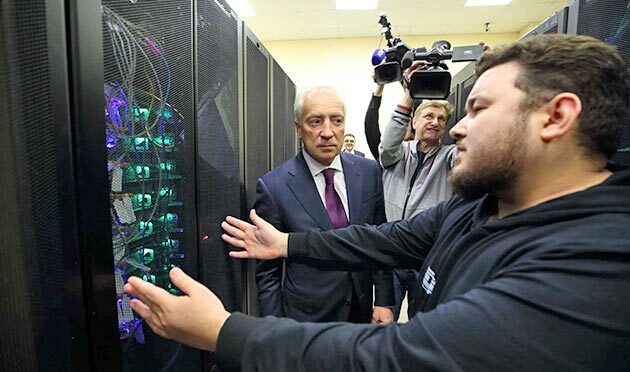

Открытие форума молодых ученых состоялось 14 апреля в ТГУ – именно классический университет традиционно выступает площадкой для презентации инновационных технологических проектов и генерации новых идей. Представители науки, бизнеса и власти в этот день обсуждали развитие студенческого технологического предпринимательства. Его роль в экосистеме региона и России в целом стала ключевой темой панельной дискуссии.

Центральными спикерами выступили министр образования и науки РФ Валерий Фальков, заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова, губернатор Томской области Владимир Мазур, директор ПАО «Сбербанк» Андрей Незнамов, президент транснациональной компании DI-group Игорь Ковалев. В качестве модератора встречи выступил ректор принимающего вуза.

Открывая панельную дискуссию, Эдуард Галажинский подчеркнул: на инновационной карте России Томская область отмечена особым цветом. У нас представлены все элементы системы технологического предпринимательства. Они обеспечивают «бесшовный» прогресс при подготовке предпринимателей. Охват вузов в регионе является максимальным для СФО. Не случайно U-NOVUS-2023 стал первой в стране площадкой, где публично обсуждается платформа студенческого технологического предпринимательства и совместно с экспертами происходит ее пересборка.

Приветствуя участников сессии, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков подчеркнул значимость реализации федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» для развития региона.

– Спрос на технологическое предпринимательство в университетской среде очень высокий. Поэтому появление проекта – это ответ на запрос самих студентов. Нам удалось развернуть необходимую инфраструктуру на базе вузов для его полноценного функционирования. В том числе была запущена грантовая поддержка проектов, стартовали акселерационные программы, созданы стартап-студии. Все это дает большие возможности студентам со всей страны получить нужные компетенции и попробовать свои силы в технологическом предпринимательстве, – сказал министр.

Валерий Фальков особо отметил, что основные цели, которые закладывались на первый год программы, были достигнуты.

– Необходимо так же динамично двигаться и в этом, и в следующем году для того, чтобы не терять темпа и выйти на те показатели, которые мы себе определили в горизонте до 2030 года, – подчеркнул глава Минобрнауки.

По его убеждению, именно студентам и молодым ученым принадлежит особая роль в социально-экономическом продвижении региона, поэтому для университетов критически важно сформировать у молодых исследователей предпринимательское мышление, создать условия для воплощения перспективных идей. При этом университетские стартапы являются наиболее динамичными элементами региональных экономик, способствующими созданию наукоемкой продукции и новых рабочих мест. А федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» – глобальный вклад страны в подготовку нового поколения предпринимателей.

Дорогие друзья!

Приветствую вас на форуме молодых ученых U-NOVUS. В этом году одной из ключевых тем форума станет технологическое предпринимательство.

Сегодня многие студенты мечтают вступить во взрослую жизнь предпринимателями, начать и развивать свое дело. И университетская база для них – прекрасное подспорье. Знания, полученные в вузе, научные исследования и разработки становятся основой перспективных проектов.

Государство в свою очередь делает все возможное, чтобы поддержать устремления молодых людей и помочь им самореализоваться. Для этого и был задуман федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства». Его инструменты дают студентам возможность познакомиться с этой сферой и начать собственный технологический бизнес – под руководством опытных коллег.

И конечно, по-настоящему успешные стартапы вырастают из тех начинаний, над которыми студент-предприниматель упорно работает. Поэтому желаю вам трудолюбия, интереса к своему делу, вдохновения, желания менять мир к лучшему. Пусть форум молодых ученых U-NOVUS станет для вас местом встречи с единомышленниками, местом обмена идеями и стартом новых историй успеха.

Валерий Фальков,

министр науки и высшего образования Российской Федерации

Технологический предприниматель – это не про деньги

– Фокус развития Томской области – научно-технологическое развитие, в основе которого компании, созданные выпускниками университетов, – сказал губернатор Томской области Владимир Мазур. – Основная компетенция Томска – внедрение научных разработок в производство. Благодаря этому Томская область занимает третье место в национальном рейтинге научно-технологического развития. Для нас важны удержание молодежи в регионе, контакт с индустриями. Поэтому поддержка студенческого предпринимательства с использованием инструментов федерального проекта и региональных мер является приоритетным направлением. Поэтому так важен для Томской области наш U-NOVUS.

А тот факт, что томский форум – это не просто поговорить, был доказан очень скоро. Один из вопросов, который неоднократно поднимался участниками проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», касался привлечения к нему иностранных граждан, обучающихся в вузах России. На панельной дискуссии проблему озвучил модератор – ректор ТГУ Эдуард Галажинский. Министр Валерий Фальков поддержал идею, отметив, что это первое важное решение, принятое непосредственно на U-NOVUS-2023.

– В наших вузах обучается свыше 390 тысяч студентов из стран ближнего и дальнего зарубежья… По итогам 2022 года у нас выросло число поступающих. Также увеличилось количество квот для студентов до 30 тысяч в 2024 году. Я знаю, какие усилия прилагают томские университеты… Поэтому мы готовы дать иностранным студентам такие возможности, – сказал министр.

Его мысль дополнила заместитель министра науки и высшего образования РФ Дарья Кирьянова:

– Мы запустили проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» сравнительно недавно, и в Томске у нас появилась возможность получать обратную связь от его участников и оперативно вносить изменения, которые позволят улучшить его результаты.

– Технологический предприниматель – это не про деньги, дорогие туфли и поездки. Это про то, чтобы вкалывать 24/7 в условиях жесточайшей конкуренции. И мы должны привлекать не только иностранных студентов, но и иностранных инвесторов, которые могли бы вкладываться в наши проекты, и тогда мы сможем решить задачу укрепления технологического суверенитета. Это сложная задача, мы только на старте. Мы хотим получить первую обратную связь, и те встречи, которые сейчас проходят, в том числе со студентами, помогут нам в этом.

И что еще очень важно, подчерк- нула замминистра, программа позволит уйти от оценки остаточных знаний студентов к компетентностному подходу в образовании.

1,5 тыс. человек

стали очными участниками

форума U-NOVUS-2023.

Кейсами по фейсам, или Проблема с юрлицами

В ходе панельной дискуссии были представлены несколько успешных кейсов студенческих стартапов. О них рассказали победители конкурса «Студенческий стартап» – представивший томское студенчество резидент стартап-студии Томска, учредитель и генеральный директор ООО «ХАЙС Лабс» политехник Отто Гейс и студент МСХА им. К.А. Тимирязева (Москва) Богдан Якобсон.

Магистрант ТПУ Отто Гейс рассказал о комплексе для автоматизации работы оптических микроскопов, над которой работает его команда. Этот комплекс объединяет системы позиционирования и распознавания образов с помощью нейронных сетей и машинного обучения. На развитие своего проекта политехник выиграл миллион в конкурсе «Студенческий стартап».

– Наша команда столкнулась с трудностями на начальном этапе регистрации юридического лица. Меня, как учредителя, она коснулась еще в сентябре, когда были объявлены результаты «Студенческого стартапа», пришлось регистрироваться по месту прописки, что оказалось весьма неудобно. Хотелось бы иметь возможность регистрировать компанию-стартап в стенах вуза. Это позволило бы начинающим стартаперам избежать бюрократической непонятности и сконцентрироваться на проекте, – убежден томский стартапер.

Более того, он предложил открывать в России региональные венчурные фонды, которые осуществляли бы постакселерационную поддержку начинающих стартапов.

– Мы с ребятами прошли акселератор томского политеха, сейчас мы подали документы еще на один. Мы опираемся на поддержку вузовских команд, имеющих опыт работы в технологическом предпринимательстве, и на их профессиональный опыт. Они курируют большое количество команд с проектами разного уровня проработки. Хотелось бы иметь возможность обращаться за поддержкой к венчурным фондам в регионе. Это позволило бы специалистам вуза работать с теми командами, которые только-только начинают свой путь, и при этом более опытным не остаться без внимания, – подчеркнул Гейс.

Взрослые участники форума заметили: предложения стартапера услышаны и станут предметом дальнейшего обсуждения.

– Перед нами стоит задача вый-ти на уровень технологического суверенитета и импортоопережения. Томск в этом плане достаточно далеко продвинулся. Это показывает количество правительственных премий, уровень технологического развития региона. Сегодня в области запускаются стартапы, которые берут на себя большую ответственность. И мы можем выступать только в качестве помощников в их развитии, – обратился к молодым участникам губернатор Томской области Владимир Мазур.

Интерес к подобным проектам и студенческому предпринимательству сейчас демонстрируют многие крупные компании. В частности, президент DI-group Игорь Ковалев в своем выступлении рассказал о механизмах взаимодействия со студенческим предпринимательством.

Свой интерес к таким старт-апам имеют и крупные инвесторы. Управляющий директор ПАО «Сбербанк» Андрей Незнамов рассказал о тематических приоритетах и о том, как и в какие проекты готовы вкладываться крупные корпорации.

Дорогие друзья!

Томская область вновь проводит форум молодых ученых U-NOVUS!

В этом году он продлится у нас полгода и будет состоять из многих событий. Первая весенняя сессия форума состоится в апреле и будет посвящена студенческому технологическому предпринимательству и российским Передовым инженерным школам, три из которых открыты в томских университетах.

Мы традиционно задаем в Томске тренды в этом направлении, нам есть что сказать и что показать. Речь идет и о лучших студенческих стартапах, и о работающей инновационной экосистеме, в которой научные разработки успешно воплощаются в бизнесе и на производствах.

Президент Владимир Путин объявил Десятилетие науки и технологий в России, обозначив курс страны на технологическое предпринимательство. В Томске есть всё, чтобы решить эту задачу: мощный научно-образовательный комплекс, промышленные партнеры и, конечно, студенты и молодые ученые, которые станут главными героями форума!

Владимир Мазур,

губернатор Томской области

День самоуправления. Шоу маст гоу он

Самая яркая и интересная с точки зрения рядового зрителя часть форума – презентация студенческих стартапов. О своих проектах рассказывали студенты от Москвы до самых до окраин на инвестиционном шоу «День самоуправления».

О том, как актуальна сегодня тема утилизации отходов животноводства, томичам особо рассказывать не нужно. Они эту проблему чувствуют своими носами каждое лето. Свое видение продемонстрировал на инвестшоу студент из Новосибирска.

– Фермеры, как правило, решают проблему отходов путем складирования их на участке земли. Такой метод имеет ряд недостатков… Я же предлагаю автоматизированную установку, которая сокращает процесс перегнивания до двух недель и делает его удобным, – рассказал Алексей Балако, автор стартапа по разработке автоматизированных установок по получению биогаза и биоудобрения из отходов фермерского хозяйства.

На данный момент Алексей уже разработал прототип установки, который может производить до 350 килограммов удобрений в месяц. В мае планирует увеличить производство до одной тонны. Полученные из отходов удобрения стартапер планирует превратить в доходы, продавая удобрения.

– Данный стартап-проект разработал я сам. Но у меня есть семья, которая меня очень сильно поддерживает… С папой мы разрабатываем прототипы и строим, с мамой тестируем удобрения и занимаемся продвижением, с сестрой занимаемся юридическими и экономическими вопросами. То есть я могу сказать, что проект является семейным. На данном этапе нам необходимы инвестиции в размере 450 тысяч рублей, – пояснил Балако.

Еще один новосибирский проект, также попавший в число победителей, – «Наше солнце» – решает задачу ресурсосбережения и использования солнечной энергии для теплоснабжения и горячей воды. Лидер команды проекта Валентина Хорева (Новосибирский государственный технический университет) рассказала о новой разработке – высокоэффективной солнцепринимающей поверхности, которая стала основой для греющей черепицы и солнечного коллектора.

– У черепицы есть греющие черные и декоративные светлые элементы. Чередуя их друг с другом, можно выкладывать на крыше дома различные узоры, то есть проект не только технологичный, но еще и визуально привлекательный. Работаем мы над проектом с апреля 2021 года. Наш проректор по инновациям поставил задачу – придумать внутри университета идеи, которые можно коммерциализировать, – рассказала Валентина Хорева из Новосибирского государственного технического университета.

Команда НГТУ уже подготовила прототип. Собираются коммерческие образцы, есть предзаказы, добавила Хорева. Разработка может стать альтернативой существующим солнечным коллекторам, только будет более экономичной. Проект дает возможность бесперебойного снабжения водой и теплом баз отдыха, промпарков, многоквартирных домов в регионах с различной солнечной активностью.

Третий проект, представленный на инвестиционном шоу, нацелен на продовольственную безопасность. Автор проекта Богдан Якобсон (Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева) презентовал переносной датчик влажности почвы, который может измерять уровень и температуру влаги. Программное обеспечение датчика минимально, оно способно интегрироваться со всеми действующими системами полива.

По словам модератора мероприятия генерального директора стартап-студии «ТехноСпарк» Олега Лысака, все представленные проекты инвестиционно привлекательны и получат поддержку даже в большем объеме, чем просили технологические предприниматели. Потому что на этом этапе скорость развития проекта – в приоритете.

Наши тоже не лыком шиты, или «Мы говорим вам до свиданья!»

Обсуждение развития технологического предпринимательства проходило параллельно на площадках трех университетов – ТГУ, ТПУ и ТУСУРа. Так, в ТПУ стартовал акселератор Startup Industry для студентов вузов Томска. В течение трех месяцев его участники будут работать над своими стартап-идеями, слушать лекции от приглашенных спикеров и принимать участие в питчингах.

В акселерационной программе примут участие 500 студентов томского политеха всех направлений обучения в составе более 100 команд. У каждой будет трекер-представитель из реального сектора экономики из Москвы, Калининграда, Красноярска, Казани, Санкт-Петербурга. Вместе они будут работать над стартап-идеями, доводя их до готового продукта.

Акселерационная программа состоит из двух частей: образовательной, по «упаковке» бизнес-идей, и учебно-практической – по ускорению развития стартапа. За три месяца эксперты и наставники научат студентов придумывать оригинальные бизнес-идеи, создавать бизнес-планы, презентовать перед инвесторами свой продукт и многому другому. Для участников пройдут лекции и практические занятия по поиску ценности своего продукта и целевой аудитории, построению бизнес-гипотез и тестированию идеи на востребованность. Основные мероприятия акселератора пройдут в августе – октябре.

Пока же «мы говорим вам до свиданья!». Первый этап VIII форума молодых ученых U-NOVUS в Томске завершен.

На пленарном заседании форума министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков объявил о возможности расширения Платформы университетского технологического предпринимательства для студентов из стран СНГ. Здесь же были объявлены результаты конкурса акселерационных программ Минобрнауки России, по итогам которого томские вузы выиграли восемь проектов: по два ТГУ, ТПУ и ТУСУР и по одному – ТГПУ и СибГМУ.

Инвестиционный комитет на форуме поддержал три проекта, команды которых получат 1,5 и 1 млн рублей на разработку и выведение на рынок биопрепарата – инсектицида для защиты растений, а также на отработку технологии производства удобрений из отходов горнодобывающей промышленности. Еще 500 тыс. рублей получит стартап по производству высокочистого растворителя для фармацевтического анализа.

Во второй день более 300 школьников, студентов и обучающихся СПО участвовали в программах форума в ТГУ, ТПУ и ТУСУРе; еще столько же участников посетили презентацию проектов «Команды АТОМ».

Автор: Мария Крайнова

Фото: Игорь Крамаренко