Новый проект «ТН» «Томская пятилетка» посвящается переменам, произошедшим за последние пять лет в каждом из 20 муниципалитетов региона. И третьим в нашем списке стал Первомайский район.

Новый рассвет

-Раньше здесь процветал колхоз «Рассвет». В 1990-е годы наработанное растеряли, хозяйство развалилось. Но жизнь продолжается. Теперь тут мясная ферма. У людей есть работа и стабильная зарплата, – искренне радуется глава Куяновского сельского поселения Леонид Юрков. Жизнь людей изменилась в лучшую сторону. И это только начало.

Солнце снова взошло над местным сельским хозяйством с приходом в район агрохолдинга «Томский». Благодаря поддержке губернатора в 2015 году здесь появился АПК «Первомайский»: областной бюджет субсидировал предприятию 40% затрат на технику, семена и удобрения. И затвердевшая, много лет не обрабатываемая земля проснулась.

– Сначала, конечно, приходилось трудно, – рассказывает директор АПК «Первомайский» Владимир Шнайдер. – Сеяли практически по асфальту. Мы использовали элитные семена и гербициды и получили урожайность выше средней по району. Сеяли пшеницу, овес, ячмень. Для посевной этого года мы полностью заготовили семена и удобрения. Ждем еще шесть новых тракторов. В этом году посеем 4800 га яровых, из них 1800 га кормовых для соседей – Березовской мясной фермы. Все у нас для этого есть.

Во всем тут чувствуется порядок. В амбаре штабелями уложены мешки с посевным материалом, на улице – новенькая техника: тракторы, комбайны. Есть у предприятия и дорожный трактор. Зимой на нем убирают снег не только на территории «Первомайского», но и на улицах Куяновского сельского поселения – социальная ответственность хозяйства, что называется, в действии.

Пока в АПК «Первомайский» трудятся 18 человек. Но руководство планирует набрать еще полсотни специалистов. Правда, устроиться на работу сюда смогут не все, а только лучшие из лучших: чтобы попасть в холдинг, нужно пройти серьезный конкурсный отбор.

– Отбор жесткий, я этим лично занимаюсь, – уверяет Владимир Егорович. – В основном работать к нам идет молодежь, средний возраст сотрудников – 35 лет. Планов у нас громадье. В этом году построим тут новое весовое хозяйство с электронными весами, гаражи для техники, административный корпус со столовой для работников. Благо во всем этом нам подставляет свое плечо в виде региональной субсидии областная власть.

Недалеко от АПК «Первомайский» в деревне Березовке расположилось еще одно предприятие холдинга – мясная ферма. Здесь маточное поголовье – 531 корова, 310 телят, 201 телочка – все породистые герефорды. Уже в конце года поголовье здесь должно увеличиться вдвое.

Директор Березовской фермы Вадим Малофеев не просто профессионал. Здесь, на селе, он использует передовые научные сельскохозяйственные технологии – не даром кандидат наук.

– Мы решили испробовать израильскую технологию в содержании коров: заменили соломенную подстилку на опилки, – говорит он. – Затем мы эту подстилку вывезем на поля – это замечательный готовый компост – и перепашем, – поясняет Вадим Малофеев.

Поставлять мясную продукцию на рынок сбыта Березовская ферма планирует через сельхозкооператив, который сейчас создается в районе.

– Березовская ферма и АПК «Первомайский» войдут в него, будем подтягивать еще участников, – отмечает Владимир Шнайдер. – У нас на примете четыре кандидата – местные фермеры. Создание сельскохозяйственных кооперативов – это большая областная программа, и глава региона уделяет этому серьезное внимание.

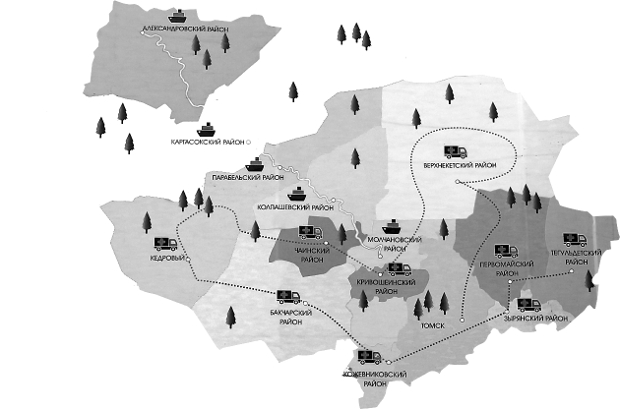

Оберегая зеленое золото

Первомайский район – край лесной, таежный. Поэтому борьба с лесными пожарами здесь дело первостепенной важности. Когда-то на этой территории работал федеральный гослесхоз. А в 2015 году на его базе начал функционировать ОГАУ «Первомайский лесхоз», взявший на себя тушение огня в лесах сразу четырех районов: Первомайского, Асиновского, Зырянского и Тегульдетского.

– Мы занимаемся ликвидацией пожаров в наземной зоне. В прошлом году мы зафиксировали 33 очага возгорания, – рассказывает директор предприятия Антон Воробьев. – С началом пожароопасного сезона мы максимально укомплектовываем штат – до 80 человек. Специалистов хватает, даже есть из кого выбирать. Если еще пару лет назад люди с опаской относились к новому предприятию, то сегодня жители уверены: тут и зарплата белая, регулярная, и перспективы имеются.

В ведении Первомайского лесхоза три пожарно-химические станции в лесничествах. Их специалисты подготавливают защитные минерализованные полосы. А когда сезон лесных пожаров заканчивается, работники лесхоза занимаются лесовосстановительными работами. Только в этом году предприятие заготовило 1,2 тонны сосновой шишки для новых посадок.

А еще учреждение первым в области приобрело механический дровокол. Итальянская машина способна за неделю подготовить годовой запас дров для отопления сельской школы!

– Для этого мы используем валежник: и лес очищаем, предотвращая возгорания, и социальную функцию выполняем, – подчеркнул Антон Сергеевич.

Хватает предприятию и другой техники: тут и пожарные машины, и вездеходы, и пожарные тракторы. Что-то куплено за счет собственных доходов лесхоза, что-то благодаря областному бюджету.

– Областная власть помогает нам с момента создания лесхоза, – рассказывает директор. – Радует, что «Белый дом» четко видит наше направление развития. Суммы, которую ежегодно бюджет выделяет на нашу деятельность, предприятию вполне хватает.

Главное – это желание работать, уверен Антон Сергеевич. И этого в коллективе Первомайского лесхоза предостаточно! А значит, и пожароопасный сезон район переживет спокойно.

Инклюзивная ситуация

Маленькая Юля – особенный ребенок. Когда она начала ходить в детский сад «Светлячок», то ни с кем не общалась, сидела тихонько, забившись в уголок комнаты. У Юли аутизм. Но всего за полгода она стала выбираться из своего кокона.

– Она начинает общаться с ребятишками – это огромный прогресс, – рассказывает заведующая детским садом Екатерина Яковлева. – У Юли пополнился словарный запас, она участвует в разных мероприятиях, танцует.

Всего в «Светлячке» три ребенка с инвалидностью (ДЦП, ЗПР, аутизм), все они ходят в группу с нормотипичными детьми. Причем группы очень дружные, дети постоянно носят друг другу подарки.

Детский сад, который дал старт инклюзивному образованию в Первомайском районе, был открыт в рамках ГЧП в конце 2015 года. Дошкольное образовательное учреждение на 145 мест обошлось областной власти в 152 млн рублей, часть этой суммы взяла на себя ТДСК.

– В этом году мы выиграли субсидию по федеральной программе «Доступная среда», – делится радостью Екатерина Яковлева. – На деньги, полученные из федерального, областного и местного бюджетов (1 млн 832 тысячи рублей), мы уже запланировали покупку развивающего оборудования, которое позволит вывести работу с детьми на новый уровень.

Логопедические и психологические комплексы позволят «Светлячку» аккумулировать вокруг себя всю деятельность по работе с детьми с особенностями развития.

Маленькие жители «Маленькой страны»

Для Первомайского района это уже не первый опыт работы с программой «Доступная среда». Три года назад первомайцы уже получали грант из областного бюджета (1 млн рублей) на создание клуба для особенных детей «Маленькая страна». Сегодня в нем 48 детей со всего района занимаются по комплексной программе, здесь они и учатся писать, и работают с логопедом, и ставят театральные сценки, в общем, живут полноценной насыщенной жизнью.

– Главное даже не в том, что кто-то научился держать карандаш или начал четче выговаривать слова, – говорит педагог-психолог ЦДОД «Маленькая страна» Виктория Бажина. – Главное, что они начинают проявлять заинтересованность в играх, в конкурсах, социализируются.

В этом году «Маленькая страна» много внимания уделяет профориентации. С ребятишками встретятся повар, швея, с экскурсией они побывают на маслозаводе и, по просьбе самих детей, на хлебозаводе. Знакомство с профессиями, как полагают преподаватели, покажет детям, что у них в будущем есть выбор.

ФАП: три заветные буквы

Еще несколько лет назад фельдшер Уйдановского ФАПа Нина Такмакова вынуждена была принимать пациентов на втором этаже здания бывшего деревенского клуба. Ни воды, ни санузла, да еще и пожилым односельчанам трудно было наверх подниматься. А теперь – красота, да и только! Водопровод, канализация, светлые смотровые кабинеты, оборудованные всем необходимым, – вот что появилось в деревне Уйданово благодаря областной программе по строительству фельдшерско-акушерских пунктов.

– Я тружусь тут одна. Работы хватает! До обеда ко мне идут люди, а потом я сама иду по адресам: где-то бабушку заболевшую проведать, где-то детишкам прививки сделать, – рассказывает Нина Николаевна. – Живу я в Уйданове давно, а фельдшером работаю 11 лет. Меня все в деревне знают.

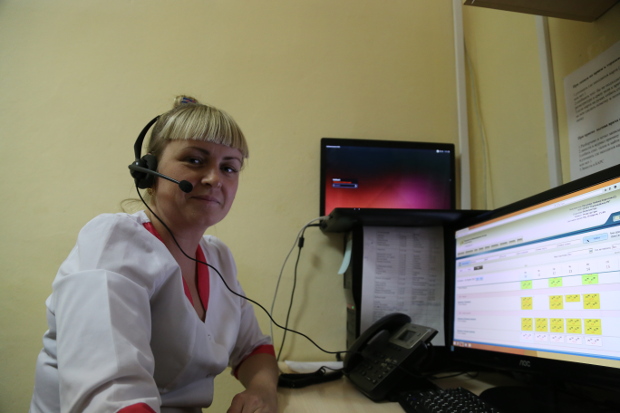

Фельдшер на селе – профессия уважаемая. Измерить давление, вылечить простудившегося малыша – это все к Нине Такмаковой. Всего в Первомайском районе действует 21 ФАП. За последние три года на территории района построено четыре новых модульных пункта. До 2020 года, говорит главврач Первомайской РБ Евгений Борисов, в районе полностью планируется обновить все ФАПы. Работать в них приезжают специалисты, в том числе по областной программе «Земский фельдшер».

– В прошлом году у нас в районе не хватало восьми фельдшеров, – говорит Евгений Вячеславович, – и мы по этой программе освоили две квоты. В 2017-м нам выделили три, две мы уже освоили, будем просить еще. Народ едет, даже из других регионов. Работают у нас фельдшеры из Новосибирска, из Асина. В Комсомольске трудится местная девушка: получила медицинское образование и вернулась уже специалистом в родное село.

В рамках областного проекта дистанционного ЭКГ-исследования в Уйдановском ФАПе установили электрокардиограф. Сегодня на обследование пришла жительница деревни Татьяна. Новый ФАП, говорит она, со старым нельзя сравнивать: небо и земля!

– Мы живем на этой же улице, – рассказывает женщина. – Мне уже 55 лет, и давление иногда скачет. Да и у мужа здоровье уже не то. Вот и ходим в медпункт.

Медикаментов, перевязочных материалов, шприцев – всего этого в Уйдановском ФАПе достаточно. Есть и прибор для измерения уровня сахара в крови. А если у пациента обнаружатся серьезные патологии, его отправляют в районную больницу или сразу в Томск – в зависимости от тяжести случая. Благо все звенья этой прочной медицинской цепи работают слаженно.

560 тыс. рублей выделил глава региона Сергей Жвачкин на покупку снегохода с прицепом для Первомайской районной больницы. Снегоход поможет доставлять тяжелобольных из поселка Францево, куда практически невозможно добраться: узкоколейная дорога давно пришла в негодность, а автомобильную строить нет смысла.

– В мае ждем врача-хирурга, и хирургическое отделение будет полностью укомплектовано, – рассказывает главврач РБ. – Хватает акушеров-гинекологов, педиатров. Есть, конечно, нехватка врачей общей практики. Поэтому хотелось бы, чтобы наша молодежь получала врачебные специальности и возвращалась в район.

Омоложение по всем фронтам

Ирина Сиберт, глава Первомайского района:

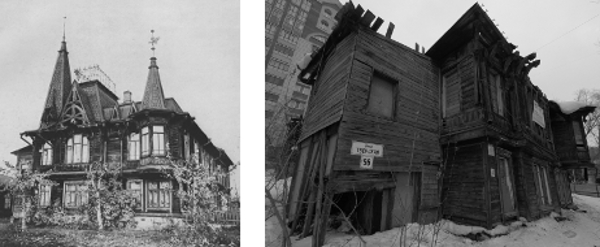

– Жизнь в Первомайском районе бьет ключом. Открываются новые аптеки, появился 3D-кинотеатр, работает музыкальная школа. За два года моей работы в должности главы района мы реализовали областную программу расселения ветхого аварийного жилья. Средства, выделенные нам (61,5 миллиона рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ и 68,4 миллиона из областного бюджета), позволили расселить обитателей 4 тысяч «квадратов». Люди переехали в новенькие трехэтажные дома.

Вообще по строительству жилья в рамках областных программ – жилье для детей-сирот, программа устойчивого развития сельских территорий – Первомайский район держит приличный уровень.

О бизнесе можно говорить бесконечно. Получавший в самом начале своей предпринимательской карьеры поддержку по программе помощи стартующему бизнесу Сергей Стрельников теперь известен всей области своими теплицами. К своим фирменным продуктам – цветам и огурцам – он добавил торговлю грунтом, покупатели нашлись не только в нашем регионе, но и за его пределами.

Фермерские хозяйства, получившие субсидии от областных властей, активно развиваются. В Тиндерлинке растет свиноферма, а сергеевцы разводят крупный рогатый скот. Открылась пекарня, появилось новое предприятие, производящее мясные полуфабрикаты. Самое главное, что бизнес приходит молодой и интересный, со свежими идеями и новаторскими способами реализации товара.

Почти 30 миллионов рублей мы получили в рамках программы губернатора по ремонту дорог. Основной упор сделали на проблемные участки асфальтобетонного покрытия во всех сельских поселениях. Исключение – Улу-Юл, где ведется ремонт водопропускных труб, там мы отсыпали проблемную улицу гравийно-песчаной смесью. В этом году нам выделено 27 миллионов, и мы планируем использовать их так же эффективно.

Еще пять лет назад специалистов к нам в район приходилось буквально заманивать, а сегодня у нас есть очередь на получение квартир среди молодых специалистов. Миграционное сальдо все еще отрицательное, но положительная тенденция очевидна.

В Березовке с помощью области открылся стадион «Чемпион», название выбирали всей деревней. Там теперь настоящий спортивный бум! Все приходят на вечерние пробежки, молодежь не нарадуется футбольным и баскетбольным площадкам. Думаю, и в этот раз на летних областных играх «Стадион для всех» покажем приличный результат.Ждем, когда в Первомайский район придет газ. Мы в базовой программе. И, значит, все получится.

– В обрезании социальных льгот, например.

– В обрезании социальных льгот, например.