Фото: Анатолий Тетенков

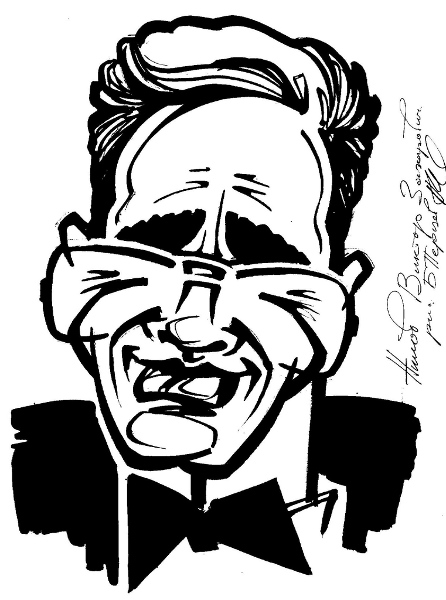

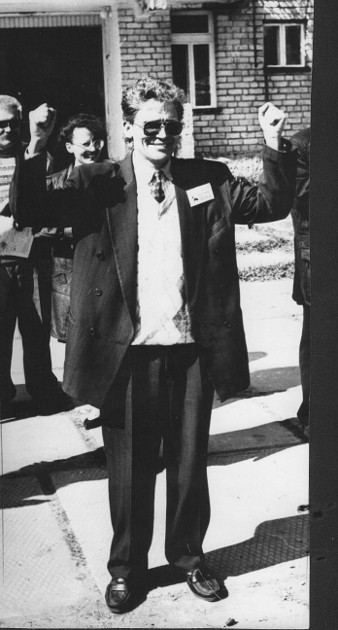

Виктор Романенко – человек для Томской области новый. Он прибыл к нам в 2014 году, а прокуратуру региона возглавил всего несколько месяцев назад. Поэтому гостя редакции журналисты ждали с большим интересом, гадая, что представляет собой главный прокурор. И ему удалось нас удивить, причем дважды. Сначала он поразил своей улыбчивостью и даже неким добродушием, которые так не вяжутся с его должностью. А потом внезапной откровенностью, которая так противоречит привычке руководителей правоохранительных органов говорить очень осторожно, взвешивая каждое слово.

Два региона, два мира

– Виктор Анатольевич, в Томскую область вы приехали из Карачаево-Черкессии. Уголовная статистика и криминальная ситуация в этих двух регионах чем-то отличается?

– В Северо-Кавказском регионе больше происходит преступлений террористической и экстремистской направленности. Убийства, разбои и грабежи совершаются там с применением оружия. Экстремисты получают деньги за преступления в отношении силовиков. На Кавказе было распространено хищение бюджетных средств. Как говорится, «не украл из бюджета – день прожит зря». Там был вал налоговых преступлений, в том числе незаконных возмещений НДС. Многие стремились возместить налог на добавленную стоимость в Северо-Кавказском регионе, потому что местные налоговые органы довольно легко это делали. Но эту лавочку мы прикрыли.

Население Карачаево-Черкесской Республики составляет около 400 тыс. человек, а в Томской области живет около миллиона. Соответственно, и количество преступлений там в два раза меньше, чем в Томской области. Но зато те преступления были громче.

В Карачаево-Черкессии мы сравнительно нечасто работали по таким составам, как причинение легкого вреда здоровью. Не потому, что там меньше дерутся, а потому, что по таким поводам там в правоохранительные органы люди не обращаются. Побил муж жену – и ничего, там это считается в порядке вещей. А здесь пострадавшие сразу пишут заявление: так, мол, и так, прошу привлечь к ответственности.

Еще одно отличие состоит в том, что в Томской области популярны более тяжелые наркотики, типа героина, так как у жителей есть деньги. А в Северо-Кавказском регионе в каждом кусту, возле каждого дома растет травка, которую многие местные жители курят, словно это в порядке вещей. И за курение этого легкого наркотика там практически никого не садят, только дают штрафы и наказывают исправительными работами. А здесь за это грозят большие сроки.

– Откуда наркотики поступают в нашу область?

– Больше всего из быстро развивающихся регионов: из Кемеровской области, Новосибирской. Туда приходят крупные партии, которые потом растекаются по соседям.

– В Северске действительно очень плохая ситуация с наркотиками, особенно с тяжелыми, или это миф?

– Да, там была такая ситуация, что мы ужаснулись, – на каждом углу, каждый третий… Мы долго не могли наладить работу с полицией Северска, туда долго не могли подобрать руководителя – никто не соглашался… Но сейчас руководство там есть, здравомыслящее. Ситуация стабилизируется.

Проблема в том, что раньше правоохранительные органы закрытого города подчинялись напрямую Москве и на дальнем расстоянии от центра чувствовали некоторую вольность, расслабленность. И все это плохо сказалось на результатах работы. Сейчас понемногу приводим ситуацию в порядок.

Болевая точка

– По какому поводу чаще всего жалуются жители Томской области в прокуратуру?

– По поводу ЖКХ. На сегодняшний день обращения по этой теме на всех приемах на первом месте. Так что сейчас ЖКХ, наверное, самая болевая точка нашего общества. В большинстве случаев люди считают, что управляющие компании их обманывают и обсчитывают. Иногда их подозрения подтверждаются.

Однако бывают и такие ситуации, когда некоторые граждане считают, получая отрицательный ответ, что их в инстанциях не слышат или просто отмахиваются от их проблем, а государственные ведомства прикрывают противоправную деятельность жилищных организаций. Это не так. Доводы каждого обращения нами тщательно проверяются, все прокуроры знают о своей личной ответственности за качество решения, принятого по обращению.

– Управляющую компанию можно поменять, а поставщиков коммунальных ресурсов – тепла, воды, электроэнергии – заменить некем, это монопольная сфера деятельности. На них вам часто жалуются?

– Нет, намного реже, чем на жилищные организации. Хотя, как выясняется в ходе наших регулярных проверок, нарушений с их стороны тоже хватает. Сейчас, например, по нашему представлению расследуется дело в отношении Томской распределительной компании, которая завысила свои расходы на передачу электрической энергии на сумму свыше 180 млн рублей.

Недавно мы также выявили завышение расходов компанией ТГК-11 примерно на 50 млн рублей. Эти деньги будут возвращены потребителям в виде пониженных тарифов на тепло в 2016 году. Не в том смысле, что эти тарифы будут ниже, чем сейчас, а в том, что они повысятся на меньшую величину, чем могли бы.

Кроме того, многие томичи, наверное, помнят дело про плату за обогрев полотенцесушителей, которую ТГК-11 незаконно взимала с потребителей. Суд подтвердил нашу правоту и заставил энергетиков устранить это нарушение.

– Прокуратура надзирает в том числе за правоохранительными органами. На кого из них больше всего жалуются граждане? И по какому поводу?

– Как обычно, на милицию-полицию. Больше всего люди жалуются на непринятие мер по их заявлениям, на отказ принимать заявления. Много поступает жалоб и на наркоконтроль. Подтверждаются эти жалобы редко, но их поток не уменьшается.

Ни кладбищ, ни революций

– Прежде чем возглавить прокуратуру Томской области, вы некоторое время проработали в должности первого заместителя прокурора. Поэтому у вас было время на то, чтобы присмотреться к подчиненным и сделать для себя какие-то кадровые выводы. Со многими сотрудниками пришлось расстаться или поменять кого-то местами?

– Нет. Я ведь сразу сказал, что каких-то больших революций в прокуратуре ждать не надо. Потому что большинство работников – люди грамотные и работоспособные. Кто не захотел со мной работать, сами ушли, в том числе один из прокуроров районного звена. Но таких немного.

– Какие преступления вам запомнились больше всего за то время, которое вы работаете в Томске?

– Вооруженное нападение на инкассаторов в «Ленте», похищение и убийство маленькой девочки.

– У каждого врача есть свое кладбище. А вы в своей практике совершали ошибки, в результате которых люди были несправедливо осуждены?

– Нет, таких случаев в моей практике не было. В России это вообще большая редкость.

На чаек к прокурору

– Как вы относитесь к изображению вашей профессии на экране? В частности, в сериалах. Они документально отображают ситуацию или идеализируют или очерняют образ служителя правопорядка в глазах общества?

– Каждая служба старается создать свой образ на экране. У милиции, например, был сериал «Улицы разбитых фонарей». Такой интересный, что за уши от экрана не оттащишь. Свои фильмы после этого решили создать работники ФСБ, прокуратуры, наркоконтроля и прочих органов. Мы эти фильмы смотрим, не говоря о классике типа «Место встречи изменить нельзя».

Что касается соответствия их реальной жизни, то есть и преувеличение, и правда. Недавно, например, прихожу вечером домой, жена смотрит «Тайны следствия», тот эпизод, где Мария поздно ночью приглашает коллег к себе домой попить чаю, а ей говорят, что так ее и второй муж бросит. Так и у меня бывало, когда я работал следователем. Три дня дома не ночуешь, когда идешь на раскрытие, заскочишь только к кому-нибудь, чай попьешь – и снова на работу. В такой кураж входишь, что не остановить, ни о чем уже не думаешь, лишь бы дело раскрыть. Этот азарт и силы поддерживает, когда сутками не спишь, почти не ешь, и при этом хорошо себя чувствуешь.

– А как к этому ваша семья относится?

– Жена у меня тоже юрист, она с пониманием… А дочка сказала, что ей хватило двоих юристов в семье, особенно папы, которого она сутками не видела.

– И какую профессию в итоге она выбрала?

– Она студентка четвертого курса МГИМО.

– Вы рассказывали своим близким какие-то подробности уголовных дел, по которым работали?

– Рассказывал. Да они и сами были в курсе. Город, где я работал следователем, маленький, там все про всех знают. Что касается каких-то тайн следствия, то у меня никогда не было опасений, что моя жена кому-то их раскроет.

Последствия реформы

– После создания Следственного комитета и передачи ему части полномочий прокуратуры федеральные СМИ стали много и красочно рассказывать о негласном противостоянии прокуратуры со Следственным комитетом, даже о войнах между ними, например в деле о крышевании подмосковными прокурорами игорного бизнеса. Вы это противостояние как-то ощущали?

– Мы, конечно, все это читали и знали, но на себе, если честно, не чувствовали. А вообще я не понимаю, как мы можем воевать, если прокурор всегда прав? Потому что прокуратура осуществляет надзор в отношении Следственного комитета.

У нас нет желания вернуть себе все функции, которые были переданы Следственному комитету. С нас и своих функций хватит, нам бы с ними справиться!

– После разделения прокуратуры и следствия возникли какие-нибудь проблемы?

– Кадровая. Сейчас у многих работников прокуратуры нет следственной практики. Как они могут надзирать за следствием, если у них нет ни знаний, ни опыта? Перед назначением, например, спрашиваю человека, с чего надо начать изучать уголовное дело? Он говорит, с постановления о его возбуждении. Да неправильно! Любое дело изучается с самой последней бумаги, которая там находится – с обвинительного заключения, где изложены все основные обстоятельства.

– И как вы эту проблему решаете?

– Отправляем своих сотрудников на стажировки в наше профильное управление областного аппарата, которое укомплектовано сотрудниками с опытом следственной работы. Поработают они там две-три недели, и становится понятно, есть у них к этому способности или нет. Есть и курсы повышения квалификации. Необходимый кадровый резерв мы уже создали.

Сибиряков нельзя лишать солнца

– Вам поступало распоряжение, чтобы сотрудники прокуратуры не ездили в те страны, которые ввели против нас санкции?

– Официального запрета нет. Тогда зачем лишать этой возможности людей, тем более сибиряков, которые так мало видят солнца и тепла? В основном мы разрешаем людям отдыхать там, где они хотят, но в каждом случае решаем индивидуально.

– Прокурорская зарплата позволяет вашим работникам отдыхать за рубежом?

– Позволяет, тут нам грех жаловаться.

Кнут, пряник и палка

– У вас есть какие-то свои собственные методы работы с подчиненными? Что больше используете – кнут или пряник?

– Иногда без кнута никак нельзя. Но чаще добиваюсь нужного эффекта путем диалога, индивидуальных бесед.

– Какой кнут вы используете – повышенный тон, матерные слова и кулаком по столу?

– Нет. Срываться никогда нельзя. Такого я не допускал и, думаю, не допущу. Наказываю административными мерами.

– В полиции до сих пор сохранилась палочная система оценки работы. А по каким критериям оценивается деятельность прокуратуры?

– У нас палочной системы нет и никогда не было. Оценка нашей деятельности, а также планы работы зависят, в первую очередь, от состояния законности в том или ином регионе. Есть жалобы, по которым надо провести проверки, и мы должны все их отработать. Правда, стараемся соблюдать разумный баланс. Будет неправильно, например, если в прошлом году мы выявили тысячу нарушений в сфере трудового законодательства, а в этом году – ни одного.

За храбрость и справедливость

– Как в вашем профессио-нальном сообществе отнеслись к назначению прокурором Крыма Натальи Поклонской – молодой женщины с явно недостаточным опытом работы?

– Мы считаем, что в то время это было правильное решение. До этого несколько человек отказались занять эту должность. А она поддержала возвращение Крыма в состав России и не побоялась в столь сложный момент принять на себя такую большую ответственность. Кстати, как-то на совещании в Генеральной прокуратуре Валентина Матвиенко попеняла генпрокурору Юрию Чайке, что среди руководителей региональных прокуратур почти нет женщин. Вот он и восстановил справедливость…

– Если говорить о справедливости, то как вы относитесь к тому, что по амнистии или по УДО государство отпускает на волю тех, кого, по вашему мнению или по мнению общества, отпускать нельзя? Например, Евгению Васильеву, осужденную за кражу фантастических сумм, или Анну Шавенкову, которая в Иркутске одну женщину сбила насмерть, а другую навсегда оставила инвалидом?

– Это акт доброй воли государства. А вообще, по-человечески, конечно, обидно, когда расследуешь преступление, находишь преступника, суд приговаривает его к справедливому наказанию, но он подпадает под амнистию и остается на свободе. Все знают, что он преступник и должен отправиться за решетку. Но закон есть закон… Например, приходят ко мне обманутые дольщики и говорят: как же так, почему суд отпустил застройщика? А мы вроде и сделали все, что могли, и апелляцию подали… Это очень непростая для нас ситуация.

О генералах и скелетах

– Как выстраиваются ваши отношения с законодательной и исполнительной властью области? Депутаты и чиновники пытаются как-то на вас влиять?

– Повлиять на нас невозможно, мы от региональной власти никак не зависим. А отношения выстраиваются нормально, в рабочем порядке. Представитель прокуратуры присутствует на заседаниях Законодательной думы Томской области и следит, чтобы вновь принимаемые правовые акты не противоречили законодательству. С исполнительной властью мы взаимодействуем, как правило, на совместных совещаниях с работниками и руководителями областной администрации, на заседаниях антитеррористической, антинаркотической и прочих комиссий.

– Как вы себя настраиваете, чтобы дружеские и просто хорошие личные отношения с людьми не влияли на вашу работу? Вы же не с трактористами и сантехниками общаетесь, а с высокопоставленными людьми, за которыми должны надзирать. У них наверняка много скелетов в шкафу, а вам эти скелеты надо вытаскивать.

– Пока мне с этим (тьфу-тьфу!) не приходилось сталкиваться. Надеюсь, что и не придется.

– Вы состоите в Томском клубе генералов? В других регионах такие клубы вам встречались?

– Да, меня туда приняли. Люди там очень разные и интересные, но пока мало удалось пообщаться. В других регионах я ничего подобного Томскому клубу генералов не встречал.

Томск вообще до сих пор не перестает меня удивлять.

Справка «ТН»

Виктор Романенко родился в 1967 году в с. Новоужвиновка Двуречанского района Харьковской области. После службы в армии в 1993 году окончил Свердловский юридический институт по специальности «правоведение».

Работу в органах прокуратуры начал в 1992 году с должности старшего следователя прокуратуры г. Североуральска Свердловской области.

1996–2001 годы – заместитель прокурора Североуральска.

2001–2009 годы – прокурор г. Серова Свердловской области.

2009–2014 годы – первый заместитель прокурора Карачаево-Черкесской Республики.

16 мая 2014 года назначен первым заместителем прокурора Томской области.

8 июня 2015 года указом президента России назначен прокурором Томской области.

Государственный советник юстиции III класса.

Награды: «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации», знак отличия «За верность закону» II степени.