Этого гостя редакция «ТН» зазывала к себе «на чай с разговорами» очень давно. Несмотря на то что Владимир Пальцев уже семь лет руководит самым крупным предприятием томского нефтегазового комплекса – ОАО «Томскнефть ВНК», до сих пор он умудрялся как-то уклоняться от подробных бесед с пишущей братией, сохраняя репутацию человека непубличного.

Разговор получился объемным и динамичным, а «генерал», вопреки журналистским ожиданиям, оказался замечательным собеседником: с увлечением рассказывал о суровых недропользовательских буднях, терпеливо разъяснял тонкости технологии нефтедобычи, не уклонялся и от неприятных вопросов. Из обилия прозвучавших цифр и фактов складывалось понимание роли нашей нефти в истории страны и региона – и до встречи оно было несколько иным…

– Как смотрится «Томскнефть» на отраслевой карте России?

– По объему добычи среди неф-тегазодобывающих компаний мы стабильно занимаем 13–14-е места (в 2011-м добыли 10,3 млн тонн нефти). В прошлом году заплатили в бюджеты различных уровней 62 млрд рублей налогов (из них в региональный – 4,3 млрд).

Затраты на операционную деятельность составляют примерно 20 млрд рублей, еще 17,2 млрд – на инвестиционную. У нас работает 3,8 тыс. сотрудников, еще 3,3 тыс. трудятся в «дочках».

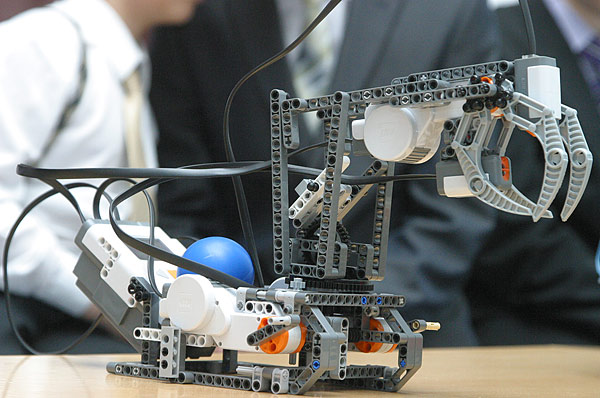

– А по оснащенности?

– В технологическом плане разрыв между нами и западными компаниями уже очень невелик. Мы используем и российское, и импортное оборудование. Или смешанное: например, компрессор покупаем в Голландии, а здесь его «одевают» в российскую «одежду»… Такого, чтобы один производитель делал все от и до, практически нет. Это тенденция последних лет.

– Томская промышленность вписывается в производственную картину «Томскнефти»?

– Пока слабовато. Блочная продукция в основном идет из Тюмени, Уфы, Екатеринбурга. В Томске представлены инжиниринговые, проектные услуги, идут поставки электроники, приводов. «Каргасокдорстрой» строит нам кустовые основания. Вот, пожалуй, и все.

Обедневшие скважины

– В последние годы «Томск-нефть» не могла похвастаться заметным и последовательным ростом добычи. Почему?

– У нас средняя обводненность скважин 87%. То есть мы добываем в сутки 28,1 тыс. тонн нефти и порядка 218–220 тыс. тонн жидкости. Если в эту «кровеносную систему» добавляется «свежая кровь» из новых скважин, где средняя обводненность всего 10–12%, организм предприятия, конечно, чувствует себя комфортнее. Если нет (как это было в кризисы 2005–2006, 2008–2009 годов), вода из базовых скважин наши показатели просто захлестывает…

Чтобы этого не происходило, мы должны бурить 450–470 тыс. метров проходки и вводить 150–170 новых скважин, продолжая работу на базовом фонде.

У нас есть активы, которые работают на грани экономической целесообразности. Наша задача в период высоких цен на нефть – подготовить к моменту будущего снижения фонд, который сможет возместить потери от остановки нерентабельных скважин.

Мы считаем прошедший год успешным, потому что удалось набрать ритм, позволяющий покрывать имеющимися объемами падение на базовом фонде.

– У «Томскнефти» ресурсная база лучше, чем у любого другого недропользователя. Но не все месторождения разрабатываются…

– Из 51 месторождения в разработке у нас 29, еще на 17 есть проектная документация, на 5 ПТД в стадии подготовки. Но к части месторождений мы действительно не можем подойти при существующих технологиях – затраты не окупятся. Пока ищем решения, как повысить отдачу пластов, применяя химию, новые технологии…

– Однако малые недропользователи заходят на новые и, как правило, удаленные месторождения, где добыча небольшая, а экономика у них вполне выстраивается…

– У них нет такого багажа старых скважин, как у нас. Через 5–6 лет, думаю, малые компании тоже столкнутся с проблемой обводненности базового переходящего фонда.

Ювелирное бурение

– Что у томского нефтегазового комплекса в перспективе? Возможно ли открытие нового Самотлора?

– Нет. Большинство наших проектов на 5–10 млн тонн извлекаемых запасов. Суммарные запасы Крапивинского месторождения, которое мы разрабатываем последние три года, – 32 млн тонн. А общая сумма региональных извлекаемых запасов – 300 млн тонн, из них экономически рентабельны около 100 млн тонн. Как нам сравниваться с тем же Ванкором (500 млн тонн), Приобским (под 800 млн), месторождениями Вос-точно-Сибирской нефтегазовой компании (200 млн тонн)? Даже Нижневартовск добывает 60 млн тонн нефти, мы же все вместе – 11 с небольшим.

– А правобережье?

– Правым берегом занимаются уже много лет, но промышленных запасов, поставленных на баланс, еще нет. Пока там обнаружены только следы нефти.

– Будущее добывающей компании напрямую связано с гео-логоразведкой. Но вот в «Томск-нефти» объемы ГРР все время сокращаются…

– Геологоразведочные работы у нас не сокращаются, а увеличиваются. Давайте подумаем, для чего вообще нужны ГРР? Они нужны для того, чтобы прирастить запасы и уточнить границы или кондиции месторождений. Мы запасы приращиваем, и не только их пересчетом. В прошлом году прирастили больше, чем добыли, коэффициент восполняемости превысил 130%.

– Если больших открытий не предвидится, а фонд скважин беднеет, каково же тогда будущее Стрежевого?

– На Советском месторождении находится 70 млн трудноизвлекаемых запасов, которые мы уже пытались поднять ранее. Но за последние два года нам удалось пробурить там одиночные скважины и провести горизонтальные стволы по пласту. Представьте: на глубине 2,8 км по пласту толщиной в пару метров проводится ствол длиной полкилометра! Безошибочно, не отклонившись. Вскрыв таким образом пласт, мы получаем приток – 40 тонн в сутки. Это стало возможным благодаря новым технологиям. Сейчас там уже работают две буровые.

Так что будущее у Стрежевого вполне нормальное: ведь мы извлекли из недр пока всего 30% местной нефти.

Запроектированные штрафы

– Как решается проблема использования попутного газа?

– Пока используется 82% ПНГ. Способы его использования разные. Компрессорная станция на Лугинецком готовит и перекачивает его в транспортную систему Газпрома. Также он используется в качестве топлива на котельных и для выработки энергии для наших машин и агрегатов – мы потребляем 200 мегаватт. К сожалению, химического производства, которому газ требовался бы как сырье независимо от сезонности, у нас нет.

А штрафы за неиспользуемый ПНГ с января выросли в 4–6 раз.

– Куда эти средства перечисляются?

– 20% в федеральный бюджет, 80 – в региональный.

Но мы попали в странную, противоречивую ситуацию: с одной стороны, есть постановление правительства, предусматривающее крупные штрафы, если утилизируется менее 95% ПНГ. А с другой – защищенный и утвержденный проект разработки месторождения, предусматривающий достижение 95%-й утилизации газа только к 2016 году. Надо понимать, что это еще одна дополнительная нагрузка на бизнес, делающая нашу продукцию менее конкурентоспособной.

– Внутренняя конкуренция за трудовые ресурсы между недропользователями существует?

– У нас есть база, школа, свой учебный центр, которые позволяют готовить квалифицированную смену. Ежегодно берем по 60–70 молодых специалистов. У нас есть два «Томскнефть»-класса, 30–40% выпускников которых выбирают профессию, связанную с нефтяным делом. Но Стрежевой наши потребности в рабочей силе не закрывает: около 1,5–1,8 тыс. рабочих возим из Томска.

В последние два-три года очень много людей от нас уходили на Ванкор, в ВСНК. Малым недропользователям тоже проще переманить готового специалиста от соседа повышенной зарплатой, это все равно будет дешевле, чем создавать свою систему подготовки кадров.

Спросите бизнес

– Как по-вашему, чего больше всего не хватает Томску, чтобы интенсивно развиваться?

– Хотелось бы, чтобы «ИНО Томск» больше полезной продукции выдавал. Чтобы на налоги, которые поступают от недропользователей, развивались новые производства. И еще чтобы образовательный комплекс был больше заострен на потребности бизнеса.

Я не знаю, к примеру, с чем связан переход российского образования на бакалавриат. И не знаю, что мне делать с выпускником вуза, который всего три года отучился, – как его приспособить? У меня-то требования к специалисту не изменились. Но в образовании все переиграли, мнения бизнеса не спросив…

– Как оцениваете грядущие перемены в региональной власти?

– Я очень ценю губернатора Виктора Кресса: за 20 лет работы он не перестал искренне болеть душой за дело, изучил область досконально и при этом нисколько не забронзовел. Но, если время менять власть пришло, важно, чтобы на это место была назначена достойная кандидатура и чтобы эта перестановка, вхождение в курс дела произошли как можно скорее.

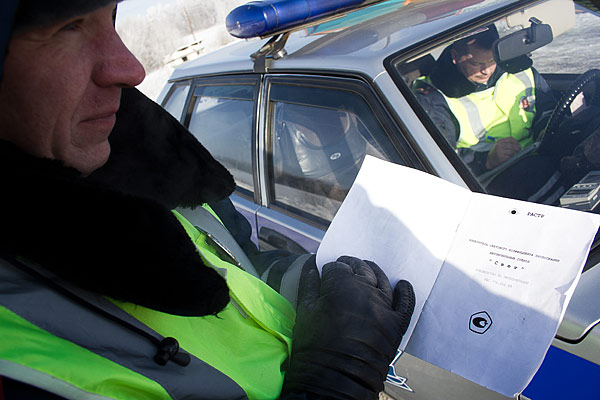

В четырех регионах Сибири – Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае – филиалы федеральных страховых компаний работают в связке друг с другом, сообща рассматривая жалобы населения и отслеживая работу недобросовестных участников рынка. В Томской области ассоциации страховщиков пока нет, но участники рынка уже озаботились необходимостью ее создания. Впрочем, даже если такой орган в Томске появится, страховщики убеждены: войти в него сможет не каждый.

В четырех регионах Сибири – Новосибирской и Кемеровской областях, Красноярском и Алтайском крае – филиалы федеральных страховых компаний работают в связке друг с другом, сообща рассматривая жалобы населения и отслеживая работу недобросовестных участников рынка. В Томской области ассоциации страховщиков пока нет, но участники рынка уже озаботились необходимостью ее создания. Впрочем, даже если такой орган в Томске появится, страховщики убеждены: войти в него сможет не каждый.