Фото: Юрий Цветков

В НИИ онкологии обращаются пациенты не от хорошей жизни: многим из них требуется подтверждение, уточнение грозного диагноза, а также контроль за динамикой состояния. В такой ситуации сочувствие, доброжелательное отношение медиков очень важны, но еще важнее объективность и точность проводимых исследований.

Один за всех и все за одного

Эту миссию в томском НИИ онкологии выполняет клинико-диагностическая лаборатория. Сегодня это мощная диагностическая служба, надежный партнер в работе докторов. Обслуживает она не только томичей, жителей области, но и пациентов со всей Сибири и Дальнего Востока в рамках программы госгарантий оказания высокотехнологичной помощи по онкологии. От профессионализма каждого сотрудника лаборатории и команды в целом зависит достоверность анализов, а значит, и эффективность лечения.

Специалисты службы проводят более 3 тыс. анализов в месяц.

– Раньше все исследования мы делали вручную. Постепенно перешли к автоматизации лабораторных методов. Это дает более точные и объективные результаты, – считает заведующая клинико-диагностической лабораторией клиники томского НИИ онкологии Наталья Ковалева.

Врач клинической лабораторной диагностики также помогает доктору объяснить и интерпретировать полученные результаты. Он должен знать, как могут изменяться анализы при той или иной патологии. Кроме того, в медицинской практике бывают спорные и очень сложные случаи, и зачастую его мнение является решающим в принятии решения.

Лабораторный размах

В составе клинико-диагностической лаборатории сосредоточены три подразделения: биохимическая лаборатория, лаборатория гемостаза и отдел общеклинических методов исследования. Каждая служба выполняет определенный набор исследований. Биохимический анализ крови, исследования свертывающей системы крови, мокроты, экссудатов (скопление биологической жидкости в легких, брюшной полости), гинекологических мазков, урологические виды исследований, общий анализ крови, общий анализ мочи – это самые узнаваемые анализы, они на слуху у каждого больного.

Нагрузка на персонал нешуточная. За сутки бывает до 100 общих анализов крови, до 80 «биохимии», свертывающей системы и до 80 анализов мочи. В общей сложности сотрудники проводят более 70 видов исследований.

Большинство из них выполняются не только для пациентов клиники НИИ онкологии. На платной основе они доступны для всех людей, которые хотят пройти обследование.

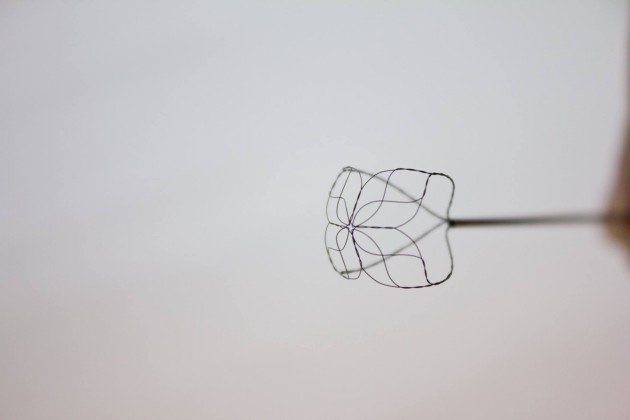

Лаборатория оснащена современным автоматическим лабораторным оборудованием. По мнению заведующей, это дает качество исследований. Предмет особой гордости – «Миникап Себиа» (Minicap Sebia). В Томске всего два таких аппарата. С его помощью специалисты определяют белковый спектр сыворотки крови и иммунотипирование, что позволяет подтвердить предполагаемый клинический диагноз. Такого рода исследования необходимы для постановки диагноза и процесса лечения больных с миеломной болезнью.

Репутацию не купишь

Чтобы быть уверенными в правильности выполненных анализов, сотрудники службы ежедневно проводят контроль качества лабораторных исследований.

Раз в квартал клинико-диагностическую лабораторию проверяет Томский лабораторный центр по контролю качества. Существует и федеральный контроль – Федеральная система внешней оценки контроля качества. Принимать участие в такого рода проверках – святая обязанность каждой лаборатории. По сути, это тест на профессиональную пригодность. Специалисты лаборатории достойно справляются с этой задачей, держат марку своей лаборатории и известного на всю страну научно-исследовательского института.

Попали в десятку

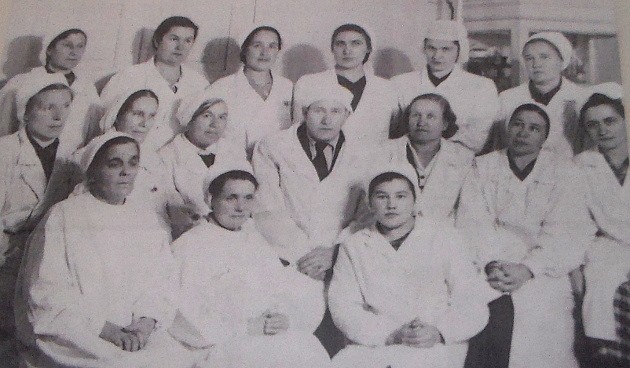

В лаборатории работают четыре врача и шесть фельдшеров-лаборантов. Коллектив сугубо женский, слаженный. В нем гармонично сочетаются профессиональная мудрость и молодость. Это люди проверенные и надежные.

Наталья Ковалева возглавила клинико-диагностическую лабораторию в 1996 году. Выпускница первого набора медико-биологического факультета Томского мединститута пришла в клинику НИИ 34 года назад по распределению. В прошлом году Наталье Петровне было присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Самый опытный и преданный работник службы – Галина Далызина.

– Всему обязана Галине Сергеевне. Я очень много переняла у нее из опыта руководства, в том числе опыт взаимоотношения с людьми, ведь, когда я пришла на работу, она была заведующей. Галина Сергеевна организовала эту лабораторию в 1979 году, в год открытия НИИ онкологии. Очень грамотный врач-биохимик. Последние годы она трудится в общеклинической лаборатории, – рассказывает о коллеге Наталья Ковалева.

Правая рука заведующей – врач высшей категории кандидат меднаук Наталья Карпинская. Она выполняет исследования для отделения реанимации.

– Безотказный и очень грамотный специалист. Мастер на все руки. Владеет всеми лабораторными методами – общеклиническими, биохимическими, гемостаза, то есть умеет делать буквально все, – не скупится на похвалы Наталья Ковалева.

Самую молодую сотрудницу, фельдшера-лаборанта Галину Шергаеву (она отработала два года в биохимической лаборатории), заведующая присмотрела на экзамене по клинической лабораторной диагностике. Наталья Петровна является председателем Государственной экзаменационной комиссии фармколледжа. Пополнение кадров – тоже ее забота.

Все дело в гемоглобине

Голубая мечта заведующей – приобретение новой аппаратуры. Действующие приборы качественные и очень надежные, но настоящий профессионал всегда стремится к лучшему.

– Зачастую медицина не успевает за новинками оборудования, которое выпускается на рынке, – говорит Наталья Ковалева.

Что касается профессиональных стремлений, заведующей хотелось бы расширить спектр по исследованию запасов железа в организме. Тема необъятная и очень актуальная. Такие исследования важны для понимания механизмов развития анемии и лечения этого распространенного заболевания.

– Еще мне хотелось бы дополнить определение белковых фракций в моче, – продолжает Наталья Ковалева. – Это необходимо для диагноза гаммапатии Бенс-Джонса.