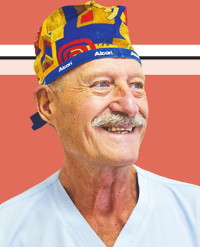

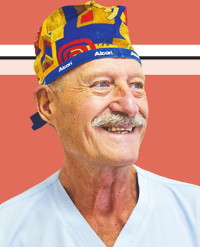

Валерий Петрачков, заведующий офтальмологическим отделением ОКБ, заслуженный врач РФ:

Валерий Петрачков, заведующий офтальмологическим отделением ОКБ, заслуженный врач РФ:

-С большим интересом и нескрываемой завистью смотрел я телесюжеты о работе плавучей поликлиники нынешним летом. И с ностальгией вспоминал 1970-е, когда сам был участником этого проекта.

…Сидим на чемоданах уже вторые сутки. Ждем транспорт и предвкушаем настоящую работу. Тогда в роли плавучей поликлиники выступал теплоход Ергайского леспромхоза – уютный и довольно комфортабельный. По большой воде медики доходили до самых-самых отдаленных населенных пунктов по берегам Тыма, Кети, Чаи… Основной костяк коллектива состоял из преподавателей медицинского института и студентов вуза, которые занимались в научных кружках. Это была бесценная практика для будущих докторов.

…Сидим на чемоданах уже вторые сутки. Ждем транспорт и предвкушаем настоящую работу. Тогда в роли плавучей поликлиники выступал теплоход Ергайского леспромхоза – уютный и довольно комфортабельный. По большой воде медики доходили до самых-самых отдаленных населенных пунктов по берегам Тыма, Кети, Чаи… Основной костяк коллектива состоял из преподавателей медицинского института и студентов вуза, которые занимались в научных кружках. Это была бесценная практика для будущих докторов.

Однажды с нами на борту оказалась съемочная группа Рижской киностудии. Киношники снимали фильм о формах медицинского обслуживания студенческих строительных отрядов. В то время много ССО работало в регионе и бойцы стройотрядов тоже были нашими пациентами. Фильм посмотреть не удалось. Но года три спустя раздается звонок из Вильнюса, от экс-томича доктора Волкова – известного гинеколога: «Ребята, видел вас в документальной ленте! Как будто в Томске побывал!»

Плавучая поликлиника – это истинный бренд нашего региона.

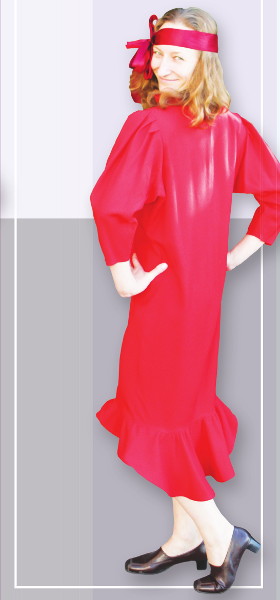

Мария Смирнова, заведующая литературной частью Томского областного театра драмы:

Мария Смирнова, заведующая литературной частью Томского областного театра драмы:

-Этого славного американского парня томские служители Мельпомены по сей день вспоминают с большой теплотой. Дэнни Бёрдж из провинциального штата был инвалидом детства и страстным театралом. Чтобы мальчик не чувствовал себя одиноко, родители сделали ему маленький театрик: в одной из комнат их большого особняка установили ширму, несколько зрительских кресел, купили разных куколок. А еще время от времени возили его на театральные фестивали по всему миру. В 1993 году Дэнни оказался в Томске, на фестивале «Безграничный театр». А до этого он познакомился с артистами томского «Скомороха», гастролировавшими в США со спектаклем «Сон в летнюю ночь», который играли вместе с американскими кукольниками, на английском и русском языках.

-Этого славного американского парня томские служители Мельпомены по сей день вспоминают с большой теплотой. Дэнни Бёрдж из провинциального штата был инвалидом детства и страстным театралом. Чтобы мальчик не чувствовал себя одиноко, родители сделали ему маленький театрик: в одной из комнат их большого особняка установили ширму, несколько зрительских кресел, купили разных куколок. А еще время от времени возили его на театральные фестивали по всему миру. В 1993 году Дэнни оказался в Томске, на фестивале «Безграничный театр». А до этого он познакомился с артистами томского «Скомороха», гастролировавшими в США со спектаклем «Сон в летнюю ночь», который играли вместе с американскими кукольниками, на английском и русском языках.

Любознательный парень с удовольствием посещал не только фестивальные спектакли, но и ежевечерние тусовки, на которых собирались работники всех томских театров: травили театральные байки и бесконечно говорили о жизни в искусстве и об искусстве в жизни.

Дэнни всех нас просто очаровал. На память он подарил нам свои значки, вот один из них. Слышала, что Дэнни женился на белорусской девушке, живет с ней в Минске и воспитывает приемного ребенка.

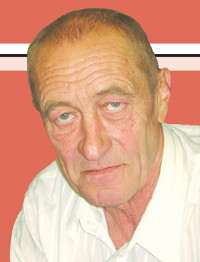

Виктор Лойша, журналист

Виктор Лойша, журналист

В августе 1968-го Новосибирское территориальное геологическое управление было рассечено, и львиная часть его территории оказалась передана вновь образованному томскому. Со всеми материально-техническими ресурсами и кадровым составом.

Вспоминает профессор Фабиан Гурари, великий исследователь сибирских недр, ученый и практик:

Вспоминает профессор Фабиан Гурари, великий исследователь сибирских недр, ученый и практик:

– Злой рок довлел над новосибирцами. На горе им, возглавивший томскую партийную организацию Егор Лигачёв был личностью незаурядной, человеком умным, волевым. Он быстро понял, что перспективы развития области не в лесе, рыбе, пушнине, как это считало прежнее руководство, а в нефте и газе. И захотел иметь это богатство в своих руках, управлять всем процессом поисков, разведки, добычи сам, а не через партийные органы соседней области.

Лигачев поехал к секретарю ЦК КПСС Михаилу Соломенцеву и… земли Томской области ушли из рук новосибирских геологов и геофизиков.

…Обиду Фабиана Григорьевича можно и нужно понять. Сегодня мало кто помнит, что первые знаменитые скважины сибирской нефтегазовой провинции были заложены именно новосибирскими геологами, и главные томские месторождения открыты тоже ими.

С другой стороны, вопрос принципиально заключался в создании единого территориально-производственного комплекса, начиная от поисков и разведки месторождений и заканчивая глубокой переработкой сырья. Что в итоге и было осуществлено.

Олеся Галанчева, изолировщик

Олеся Галанчева, изолировщик

Судьба моего родного завода удивительна: официальной датой основания «Сибкабеля» считается 8 декабря 1941 года, когда был издан первый приказ о деятельности в Томске кабельного производства и открыт счет в Госбанке.

Но есть в его истории еще одна судьбоносная дата. 30 октября того же 1941 года Народный комиссариат электропромышленности СССР в течение дня трижды менял формулировку приказа. Члены комиссии по эвакуации никак не могли прийти к единому мнению, где размещать столичные кабельные заводы.

В первоначальном варианте предполагалось часть оборудования и кадров завода «Электропровод» направить в Кемерово, а завода «Москабель» – в Томск. Затем решили предприятия не дробить и оба эвакуировать в Кузбасс. И только третий вариант определил судьбу заводов, приписав их к Томску.

В первоначальном варианте предполагалось часть оборудования и кадров завода «Электропровод» направить в Кемерово, а завода «Москабель» – в Томск. Затем решили предприятия не дробить и оба эвакуировать в Кузбасс. И только третий вариант определил судьбу заводов, приписав их к Томску.

После войны «Томкабель», именно так назывался он в 1950–1960-е годы, стал активно строить производственные корпуса, монтировать новое оборудование, возводить дома для рабочих и специалистов, благоустраивать заводские территории.

Продукция нашего завода есть и в устройстве атомного ледокола им. В.И. Ленина, Кремлевского дворца съездов, Братской и Куйбышевской ГЭС, Череповецкого и Магнитогорского металлургических комбинатов.

Николай Коробейников, художник:

Николай Коробейников, художник:

Раньше мы жили в городе, который можно было перепутать с любым другим – одинаковые улицы, типовые дома. И вот, когда однажды привезли своих учеников на пленэр в Томск, увидели другой город, другую архитектуру, грандиозные по красоте дома. И каждый из них рассказывал свою историю. Для художника это очень важно. Тем более что в нашей семье сразу два художника – еще и жена. Томск стал для нас сказкой.

Прожив в каменном мешке энное количество лет, мы вдруг поняли: счастья там не найдешь, несмотря на вложенные в ремонт квартиры капиталы.

Прожив в каменном мешке энное количество лет, мы вдруг поняли: счастья там не найдешь, несмотря на вложенные в ремонт квартиры капиталы.

Свое счастье мы нашли в Томске, в деревянном доме на ул. Горького. Так получилось, что в поезде мы встретили однокурсников. Они рассказали, что их сосед продает жилье. И мы купили это жилье! Восстановили. Теперь у нас есть свой дом, свой двор. Получилась и дача, и городская квартира одновременно. Для нас это благодать. Здесь мы живем уже 18 лет. Конечно, каждый год надо что-то делать, перестраивать, ремонтировать, менять, но это территория любви и гармонии. Разве в бетонных стенах это поймешь?

Перебирая к юбилею города живописные работы за те годы, что я написал в Томске, оказалось, что почти 20 зданий, которые я когда-то рисовал, уже не существуют. И мои картины становятся историей.

Анатолий Полтанов, предприниматель:

Анатолий Полтанов, предприниматель:

Летом 1980 года я был командиром студенческого строительного отряда ТГУ «Гренада». В то время в стране пропагандировалось движение коммунистических стройотрядов, которые всю свою зарплату отдавали на благо общества. Например, ССО Томского пединститута «Венсеремос» перечислил все заработанное за трудовой семестр одному из детских домов Томска.

И «Гренада» еще до отъезда из города решила перечислить всю свою будущую зарплату в Фонд мира. Идею про Фонд мира предложила комиссар отряда Сэсэг Улзутуева. Девчонки посмотрели фильм про вьетнамских детей, пострадавших от войны. Я предлагал оставить хотя бы часть денег на обустройство в общежитии комнаты под клуб отряда, где бы мы могли собираться круглый год. Но мое предложение отвергли.

И «Гренада» еще до отъезда из города решила перечислить всю свою будущую зарплату в Фонд мира. Идею про Фонд мира предложила комиссар отряда Сэсэг Улзутуева. Девчонки посмотрели фильм про вьетнамских детей, пострадавших от войны. Я предлагал оставить хотя бы часть денег на обустройство в общежитии комнаты под клуб отряда, где бы мы могли собираться круглый год. Но мое предложение отвергли.

Полтора месяца мы выполняли отделочные работы в ремонтно-механической мастерской поселка Новый Васюган. После вычитания денег, ушедших на питание и прочие нужды, у нас осталось 7 тыс. рублей – огромная по тем временам сумма, на которую можно было купить автомобиль «Жигули»! Я раздал деньги ребятам, а потом они вернули мне их вместе с письменным заявлением о перечислении этих средств в Фонд мира. В Томске я сдал целый чемодан денег в Госбанк на счет советского Фонда мира, руководил которым тогда Борис Полевой.

Елизавета Сорокина, спортивно-туристический клуб «Альтус», студентка лечфака СибГМУ:

Елизавета Сорокина, спортивно-туристический клуб «Альтус», студентка лечфака СибГМУ:

– В клуб я пришла в 2009-м, а уже 2010-й встречала на глубине 30 метров под землей.

Утром 31 декабря мы приехали в Хакасию. Обустроились в бывшей школе села Ефремкина, а вечером отправились в путь. Предстояло пройти 7 км, а потом совершить 30-метровый подъем в гору, чтобы спуститься в пещеру Крест.

Сильный ветер, мороз –30°, тяжеленный рюкзак. Мечтаю о теплой постели и горячем чае. Вход в пещеру в сумерках кажется бездонной пропастью, и мне предстоит в нее спуститься на веревке. Через полтора метра опора под ногами исчезает. Страшно. Мысленно проклинаю тот час, когда подалась в спелеологи. Наконец долгожданное дно. Пол ледяной. Проезжаю по нему с непривычки несколько метров.

Сильный ветер, мороз –30°, тяжеленный рюкзак. Мечтаю о теплой постели и горячем чае. Вход в пещеру в сумерках кажется бездонной пропастью, и мне предстоит в нее спуститься на веревке. Через полтора метра опора под ногами исчезает. Страшно. Мысленно проклинаю тот час, когда подалась в спелеологи. Наконец долгожданное дно. Пол ледяной. Проезжаю по нему с непривычки несколько метров.

Внутри красота: величественно, тихо и, главное, тепло. Грот настолько большой, что лучи наших фонариков тонут в темноте, не достигая его стен и потолка. Посреди грота появляется пластиковая елка, украшенная мишурой, эмблемами турклуба и мигающими фонариками. Все переодеваются в праздничную одежду. Достаем шампанское, бутерброды и мандарины. Включаем на мобильном запись с прошлогодним обращением президента. В полночь по томскому времени чокаемся бокалами, а через час снова кричим «ура!», встречая праздник уже по хакасскому времени.

В этом году «Альтусу» – 45. А у меня личный юбилей – пять лет, как я встречаю новый год в глубоких пещерах.

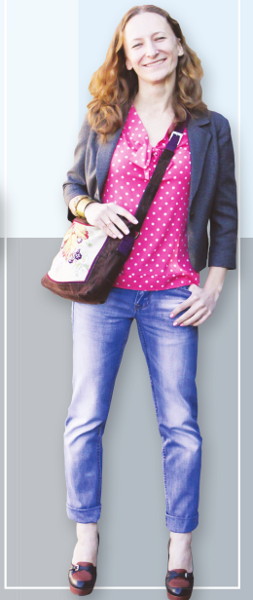

Елена Телкова, директор по развитию и реализации услуг ООО «Горсети»

Елена Телкова, директор по развитию и реализации услуг ООО «Горсети»

-В городские электрические сети я пришла почти 30 лет назад, представляете, сколько за это время произошло разных событий. Но с каждым годом компания двигается вперед. В стране немало городов, а значит, и городских электрических сетей, но по многим позициям Министерство регионального развития, Роскоммунэнерго отмечает именно наш опыт.

В частности, это хорошая работа с потребителями по техприсоединению к городским электрическим сетям. Обратившись в единое окно, специально созданное подразделение компании, потребитель приходит во второй раз уже за полностью оформленными документами. Строительные работы по этому направлению выполняются в приоритетном порядке, поэтому по скорости техприсоединения объектов Томск входит в первую тройку российских городов.

В частности, это хорошая работа с потребителями по техприсоединению к городским электрическим сетям. Обратившись в единое окно, специально созданное подразделение компании, потребитель приходит во второй раз уже за полностью оформленными документами. Строительные работы по этому направлению выполняются в приоритетном порядке, поэтому по скорости техприсоединения объектов Томск входит в первую тройку российских городов.

Обобщен и рекомендован к применению наш опыт по снижению потерь при транспортировке электроэнергии. В течение трех лет была проведена большая работа по установке приборов учета с автоматизированной системой передачи данных, охвачены все многоэтажные дома и частный сектор. Инвестированы серьезные средства, но результаты даже превзошли ожидаемый эффект. Теперь у нас есть объективная картина нагрузки на тот или иной участок городских электрических сетей. Мы видим слабые места и работаем над ними, выполняя требования правительства по энергосбережению и энергоэффективности. А в конечном итоге выигрывает потребитель.

Николай Байдин, начальник Управления лесного хозяйства Томской области с 1981 по 1987 год, экскурсовод Музея леса

Николай Байдин, начальник Управления лесного хозяйства Томской области с 1981 по 1987 год, экскурсовод Музея леса

Лесная промышленность, без преувеличения, была в регионе одной из самых важных. В леспромхозы шла новая техника, повсеместно внедрялись и обкатывались новые технологии.

Отрасль давала 22,5% от всей товарной продукции области. Не говорю уже про объемы лесозаготовок. А какой ассортимент товаров народного потребления: 22 наименования! Тут и сани, и деревянные бочки, и метелки-веники, и лопаты, и топорища, и разделочные доски, и скалки, необходимые каждой хозяйке.

«Томлеспром» заготавливал в год около 8 млн кубометров леса (позднее, в 1990-е годы заготовки не дотягивали и до 1 млн в год). В полную силу работали перерабатывающие предприятия, имеющие давнюю историю. Могочинский лесозавод трудился с 1925 года, Кетский – с 1932-го. Послевоенное детище, наша гордость – Томский деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Отзываясь на запросы времени, асиновцы стали производить ДВП.

«Томлеспром» заготавливал в год около 8 млн кубометров леса (позднее, в 1990-е годы заготовки не дотягивали и до 1 млн в год). В полную силу работали перерабатывающие предприятия, имеющие давнюю историю. Могочинский лесозавод трудился с 1925 года, Кетский – с 1932-го. Послевоенное детище, наша гордость – Томский деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Отзываясь на запросы времени, асиновцы стали производить ДВП.

Не забывали в области и о возрождении лесного ресурса. Работники лесного хозяйства высаживали в год молодой лес на 14 тыс. га.

Проводя экскурсии в известном далеко за пределами области Музее леса, что в Тимирязеве, ловлю себя на том, что о достижениях лесников и заготовителей много приходится говорить в прошедшем времени. Однако дела последних лет вселяют надежду на возрождение былой славы Томской области как лесного региона.

Виктор Бодров, начальник цеха инкубации птицефабрики «Томская»:

Виктор Бодров, начальник цеха инкубации птицефабрики «Томская»:

-Что первым появилось на свете – яйцо или курица? Пусть копья ломают ученые, отвечая на этот вопрос. У нас на птицефабрике все начинается с яйца. Яйцо к нам едет из Португалии в рефрижераторе со строго заданной температурой 14–16 градусов. Раз в неделю приходит 800 коробок – это полная фура. Затем яйца отправляются в инкубатор, который и есть сердце или родильный дом птицефабрики, откуда, собственно говоря, и начинается производство мяса птицы.

-Что первым появилось на свете – яйцо или курица? Пусть копья ломают ученые, отвечая на этот вопрос. У нас на птицефабрике все начинается с яйца. Яйцо к нам едет из Португалии в рефрижераторе со строго заданной температурой 14–16 градусов. Раз в неделю приходит 800 коробок – это полная фура. Затем яйца отправляются в инкубатор, который и есть сердце или родильный дом птицефабрики, откуда, собственно говоря, и начинается производство мяса птицы.

В одну инкубационную машину входит 57,5 тыс. яиц. А у нас в цехе их 21! Так что месячный оборот инкубации составляет 1 750 тыс. яиц. Они лежат там 18,5 суток, а затем каждое переносится в выводные камеры. Это делают специальные машины и люди – перекладывают яйца из одних лотков в другие. Еще через трое суток выводятся цыплята – горластые, желтенькие, хорошенькие. Это самый волнительный и радостный момент, особенно когда процент вывода высокий!

Владимир Миронер, полковник милиции в отставке

Владимир Миронер, полковник милиции в отставке

Уголовный розыск – он и в Африке уголовный розыск… И до меня, и после в уголовном розыске Томской области работали самые-самые специалисты…

Середина 1980-х. В Томске сожжено больше 70 домов! Сотни людей остались без крыши над головой. Какие только версии не крутятся в наших головах, какие только предположения не строятся! Замыкание в электропроводке? Пьяный угар жителей? Спички в детских руках?

Середина 1980-х. В Томске сожжено больше 70 домов! Сотни людей остались без крыши над головой. Какие только версии не крутятся в наших головах, какие только предположения не строятся! Замыкание в электропроводке? Пьяный угар жителей? Спички в детских руках?

Все оказалось гораздо проще и существенно серьезнее. Мужчина возомнил себя Робин Гудом. Сожгу, дескать, хибару, а погорельцам дадут благоустроенное жилье. Помогу людям решить жилищный вопрос. Работали, как всегда, по всем законам сыска. Составили матрицу. Вычислили предполагаемый день недели поджога, конкретное место, время. И не ошиблись! На ул. Нахимова, 14, в три часа ночи устроили засаду. Герострат появился в начале четвертого. С флаконом бензина, с тряпочным фитильком, со спичками. Расположился удобно для поджога. Тут мы его и взяли.

Человек оказался пироманом, доктора диагноз подтвердили. Восемь лет он отбывал наказание, лечился.

Томский уголовный розыск всегда был и остается одним из самых квалифицированных и компетентных в нашей профессии.

Николай Ратахин, председатель ТНЦ, директор Института сильноточной электроники СО РАН

Николай Ратахин, председатель ТНЦ, директор Института сильноточной электроники СО РАН

Первые два месяца осени 1973 года, сразу после переезда в Томск из новосибирского Академгородка, я провел на стройке. Институт оптики атмосферы был первым академическим институтом, который мы начали строить. Помню, что я заливал фундамент. Не только для меня – для всех научных сотрудников это была всеобщая трудовая повинность.

По другую сторону дороги (нынешний Академический проспект) начали возводить жилые дома – девятиэтажки. Академгородок строился в 1970-е годы методом народной стройки. На каждом из объектов работали профессионалы-прорабы, которые следили за технологией, а в качестве рабочих выступали молодые ученые. Многие прошли стройотряды, поэтому знали, как и что делать. Конечно, были здания, построенные руками строителей, но вклад научных сотрудников с точки зрения рабсилы был определяющим.

По другую сторону дороги (нынешний Академический проспект) начали возводить жилые дома – девятиэтажки. Академгородок строился в 1970-е годы методом народной стройки. На каждом из объектов работали профессионалы-прорабы, которые следили за технологией, а в качестве рабочих выступали молодые ученые. Многие прошли стройотряды, поэтому знали, как и что делать. Конечно, были здания, построенные руками строителей, но вклад научных сотрудников с точки зрения рабсилы был определяющим.

То же самое предстояло сделать в науке – достичь соответствующего уровня и признания среди коллег из АН СССР.

ТНЦ образовался в 1978 году, но институты открывались в разные годы. Первым был Институт оптики атмосферы, который возглавил академик Владимир Зуев. Это было учреждение, из которого выросли еще три института. Самоутверждение состоялось. Этот путь мы преодолели. И сейчас, несмотря на все реформы, Томский научный центр занимает очень достойное место среди институтов ФАНО. Академгородок – это место, где сосредоточены умные, высокообразованные, продвинутые люди, занимающиеся любимым делом.

Александр Пыжьянов, инженер-физик, кандидат технических наук:

Александр Пыжьянов, инженер-физик, кандидат технических наук:

— Дом культуры ТПИ всегда был местом притяжения студентов и молодых ученых, которые пытаются реализовать свои творческие наклонности на сцене. Именно здесь благодаря студентам геолого-разведочного факультета родилось и крепло движение любителей авторской песни. Мы не были в нем пионерами, но Томск заметно повлиял на развитие этого движения в СССР.

В 1971-м по инициативе политехников в Томск с концертом приехал сам Юрий Кукин и битком набитый зрителями зал Дома культуры ТПИ вместе с ним распевал:

В 1971-м по инициативе политехников в Томск с концертом приехал сам Юрий Кукин и битком набитый зрителями зал Дома культуры ТПИ вместе с ним распевал:

«Я гоняюсь за туманом, за туманом,

И с собою мне не справиться никак…»

В Томске практически прописались Юрий Визбор, Александр Дольский, Александр Городницкий. Бардовская компания – это в основном молодые ученые, у которых квартир еще не было. А мы с женой уже обзавелись собственным жильем и с огромным удовольствием принимали у себя в 4-м микрорайоне этих легендарных людей. Это были незабываемые встречи, интереснейшие беседы, песни под гитару до утра.

Первый фестиваль самодеятельной песни летом 1974 года собрал в Томске много любителей авторской песни. Фестивали проходили тогда не каждый год, и следующий, в честь которого собственными руками и был сделан этот значок, случился только через пять лет. Сейчас фестиваль «Томский перекресток» – один из самых ярких и заметных в творческой жизни Сибири.

13 сентября во всех томских храмах были отслужены благодарственные молебны по случаю круглых дат, отмечаемых в регионе: 410-летию основания города Томска, 210-летию учреждения Томской губернии и 70-летию образования Томской области. Молебен в кафедральном соборе города совершил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

13 сентября во всех томских храмах были отслужены благодарственные молебны по случаю круглых дат, отмечаемых в регионе: 410-летию основания города Томска, 210-летию учреждения Томской губернии и 70-летию образования Томской области. Молебен в кафедральном соборе города совершил митрополит Томский и Асиновский Ростислав.

«Томлеспром» заготавливал в год около 8 млн кубометров леса (позднее, в 1990-е годы заготовки не дотягивали и до 1 млн в год). В полную силу работали перерабатывающие предприятия, имеющие давнюю историю. Могочинский лесозавод трудился с 1925 года, Кетский – с 1932-го. Послевоенное детище, наша гордость – Томский деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Отзываясь на запросы времени, асиновцы стали производить ДВП.

«Томлеспром» заготавливал в год около 8 млн кубометров леса (позднее, в 1990-е годы заготовки не дотягивали и до 1 млн в год). В полную силу работали перерабатывающие предприятия, имеющие давнюю историю. Могочинский лесозавод трудился с 1925 года, Кетский – с 1932-го. Послевоенное детище, наша гордость – Томский деревообрабатывающий комбинат (ДОК). Отзываясь на запросы времени, асиновцы стали производить ДВП.

-Что первым появилось на свете – яйцо или курица? Пусть копья ломают ученые, отвечая на этот вопрос. У нас на птицефабрике все начинается с яйца. Яйцо к нам едет из Португалии в рефрижераторе со строго заданной температурой 14–16 градусов. Раз в неделю приходит 800 коробок – это полная фура. Затем яйца отправляются в инкубатор, который и есть сердце или родильный дом птицефабрики, откуда, собственно говоря, и начинается производство мяса птицы.

-Что первым появилось на свете – яйцо или курица? Пусть копья ломают ученые, отвечая на этот вопрос. У нас на птицефабрике все начинается с яйца. Яйцо к нам едет из Португалии в рефрижераторе со строго заданной температурой 14–16 градусов. Раз в неделю приходит 800 коробок – это полная фура. Затем яйца отправляются в инкубатор, который и есть сердце или родильный дом птицефабрики, откуда, собственно говоря, и начинается производство мяса птицы.