Томский школьник Никита Гладков в составе сборной России взял золото на международной олимпиаде Romanian Masters in Mathematics, оставив позади представителей 16 стран. О том, как решать задачи лучше вычислительной машины и не перегреться, в материале «ТН».

Подарок от бабушки

К вниманию журналистов победитель пока не привык.

– Мне еще с телеканала «Россия-24» позвонили, – смущенно признается мне Никита. – Я думал, они всех членов сборной опросят, а оказалось, что только меня.

Внешне в Никите и не распознаешь человека, который ежедневно по три часа минимум тренирует свой мозг решением задач. Любопытный и разговорчивый, он вовсе не похож на замкнутого ботаника.

На полках награды с различных всероссийских конкурсов и олимпиад: математика, физика, информатика, русский язык. В углу за креслом – гитара.

– Это для себя, – кивает на музыкальный инструмент Никита. – Увлекаюсь давно, но достаточно небрежно. Так, подбираю аккорды.

– Для меня играет Сукачева – «Моя бабушка курит трубку», – смеясь, присоединяется к беседе бабушка героя Ксения Гладкова.

Именно бабушка, бывшая учительница математики, привила внуку интерес к точным наукам.

– С двух лет во время прогулок просила его посчитать что-нибудь, – рассказывает она. – Потом элементарные задачки давала, он схватывал на лету, чувствовалось, что у парня способности.

Во втором классе учитель математики предложила Никите, который уже освоил программу своего года, попробовать себя на олимпиаде четвероклассников. Никита оправдал ожидания. И рванул с места в карьер: школьные конкурсы «Кенгуру» и «Медвежонок» (побеждал на региональном и даже всероссийском уровнях), экстерном перескочил в середине года из четвертого класса в пятый…

– И его тут же отправили на олимпиаду, – вспоминает Ксения Гладкова. – Я сначала была против, он по возрасту еще четвероклассник! А он за полтора часа решил задания олимпиады и пятого класса, и шестого. И в обеих победил.

Галочку поставил

Ни сам Никита, ни его родные, ни учителя не могут назвать точное количество его наград. Слишком их много на всех уровнях. Но победа в Бухаресте на Romanian Masters in Mathematics для него стоит особняком.

– Пожалуй, там были самые сложные задачи, которые я решал, – говорит Никита. – И победа на европейском уровне первая. Так что поставил себе галочку в разделе «Достижения».

По рассказу победителя, поездка выдалась веселой. Гидами к нашей сборной приставили учеников местной элитной школы. Экскурсии они проводили специфические.

– Главной достопримечательностью Бухареста они называли точку продажи шаурмы возле своей школы, – рассказывает Никита. – Best shaurma ever! (лучшая шаурма на все времена) – цитирует этих ребят.

Однако нашей сборной до чудо-шаурмы добраться не удалось из-за нехватки времени. Пришлось обедать в другом месте.

– По словам наших гидов – это самый большой провал в нашем путешествии в Румынию, – сказал Никита. – А так запомнился дворец Чаушеску – впечатляющая архитектура.

Композиторы задач

Регулярное участие в различных олимпиадах сделало Никиту частью своеобразной тусовки, которую он сам с изрядной долей иронии называет математической богемой. Это ребята, которые постоянно выезжают на летние и зимние школы, учебно-тренировочные туры.

– Я прикинул, что почти с каждым участником сборной России я уже не то что пересекался, а даже жил в одной комнате, – делится наблюдениями Никита.

На таких мероприятиях школьники занимаются по семь часов. Чаще в форме олимпиад: выдается листок с заданиями, которые нужно решить. В выходные дни на занятия отводится по четыре часа.

– Да не перегреваемся мы там! – убеждает меня Никита. – Поиграешь в волейбол, повисишь в Интернете – и все, отошел. Кстати, довольно часто обсуждение задач происходит и во время отдыха, если задача красивая, то она долго тебя не отпускает.

Именно от Никиты я впервые услышал, что задачи, как и их решения, могут быть красивыми. Даже авторов задач в математической тусовке зовут композиторами.

Без короны на голове

Лицейский преподаватель Никиты по математике Нина Кишкина тоже сторонница красивых решений. Она ведет его с шестого класса, причем по индивидуальной программе. Ученик зовет ее тренером.

На уроке, пока весь класс проходит тему, Никита решает олимпиадные задачи. Но, по словам Нины Кузьминичны, все равно регулярно отвлекается. То на помощь соседу по парте, то на задачу, которую она разбирает на доске.

– Бывает, подсказывает мне более красивое, по его мнению, решение, – рассказывает она. – Но знает меру, уроки никогда не срывал. У него нет короны на голове, поэтому и в классе к нему относятся нормально.

Учитель демонстрирует солидный фолиант, на котором золотыми буквами написано «Сборник задач по планетарной геометрии. Том 1».

– Эту часть он всю прорешал, – говорит она, листая страницы с задачами о косинусах, синусах, площадях, касательных и медианах, – и еще часть второго тома.

– У Никиты феноменальная скорость освоения материала, пожалуй, выше, чем у всех, кому я преподавала, – признается учитель. – Работа с таким учеником – это существенная нагрузка. Искать ему интересные задачи, проверять решения… А рутинную проверку домашних, самостоятельных и контрольных работ у остальных ребят никто не отменял.

Чтобы соответствовать своему ученику, Нина Кузьминична прослушала не один курс московских преподавателей.

– Вебинар начинался в девять вечера и заканчивался ближе к часу ночи, – вспоминает она. – Зато теперь учу его с чистой совестью – чувствую в себе достаточно знаний.

Озарения в помощь

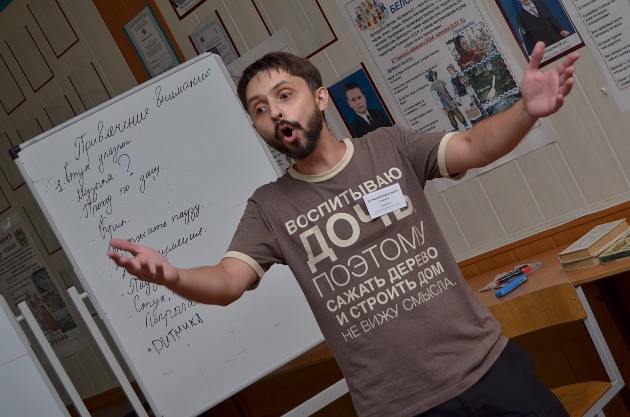

Вторым тренером Никита называет преподавателя центра дополнительного физико-математического образования при ТГПУ Александра Арбита.

– Никита пришел в наш центр примерно два года назад, он уже тогда показывал приличные результаты, но почувствовал необходимость выйти на новый уровень, – вспоминает Александр. – Одаренные дети порой не сходятся с людьми, но Никита сразу показал, что он исключение из правил. Мы быстро сблизились, я стал приглашать его в свою команду по игре «Что? Где? Когда?», и благодаря эрудиции он много раз выручал нас. А недавно ходили с ним кататься на сноубордах.

В центр математического образования наш герой пришел за специальными знаниями. Вместе с Александром они проходят геометрию масс, проективную геометрию, различные разделы теории чисел. К слову, проективную геометрию студенты начинают изучать на втором курсе, а Никита начал осваивать ее в девятом классе.

– В школе ребята решают типовые задачи, где отрабатывается определенный метод, – объясняет Александр. – А для того чтобы найти ответ к олимпиадной задаче, нужно совершить небольшое математическое открытие. У Никиты очень нестандартный ход мышления – довольно часто его методы отличаются от авторских. Где-то ему может недоставать специальных знаний, что он компенсирует своей способностью к озарениям и умением рождать новые математические идеи. Часто может показаться, что он пошел длинным путем, но именно это и помогает ему решать действительно сложные задачи.

«Там смогут меня удивить»

Победы на олимпиадах позволяют Никите поступить в любой университет страны без экзаменов. Он уже выбрал Московский физико-технический институт, факультет инноваций и высоких технологий. Причин несколько.

– Во-первых, мне кажется, что в общаге я буду жить все с той же математической богемой, так что не будет проблем с компанией, – говорит Никита. – Во-вторых, если повезет, то куратором моей группы станет Илья Богданов – один из лучших задачных композиторов в Европе. Да и просто, как мне кажется, преподаватели там смогут меня удивить.

А пока до поступления еще есть время, Никита собирается на всероссийские олимпиады по физике и математике. Говорит, грех не поехать, раз и туда и туда приглашают.

В университет Никита поступает на год раньше, в 17 лет. Зато без ЕГЭ – спасибо победам на всероссийских олимпиадах