Картина, открывшаяся перед глазами шестерых русских разведчиков, повергла их в ужас. А ведь они за годы войны прошли огонь, воду и медные трубы… Навстречу им тянули руки и что-то кричали на разных языках мира тысячи изуродованных от побоев людей в полосатых окровавленных одеждах. Да их и людьми-то назвать было сложно: ходячие скелеты, обтянутые кожей. Настолько изможденные, что не поймешь, кто перед тобой – мужчина или женщина, ребенок или взрослый.

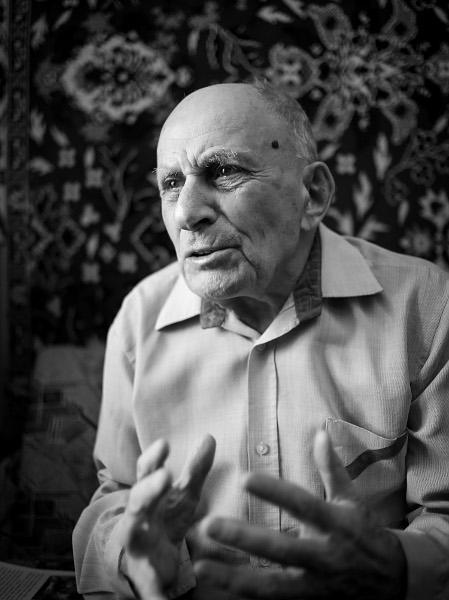

– Мы многое повидали на отвоеванных у немцев территориях. Были сожженные дотла деревни, виселицы с трупами и ямы, до краев наполненные телами изувеченных людей. Но все эти ужасы померкли на фоне того, что творилось в лагере смерти Освенциме. Мы даже представить себе не могли, что с живыми людьми можно такое сотворить, – вспоминает 90-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонтий Брандт.

Сегодня в России остались только два героя-освободителя одного из самых страшных фашистских концентрационных лагерей. События того дня, 25 января 1945 года, навсегда врезались в память коренного томича. Как и предыдущие четыре года войны, на которую он, 17-летний мальчишка, ушел добровольцем.

Пирожок за серьги

– Когда сверху на тебя падает смерть – это жуткое ощущение, – вспоминает Леонтий Вениаминович начало войны.

В июне 1941 года он жил у родственников в Орше. Когда случилась первая авиационная атака, Леонтия и его брата, который тоже гостил у белорусской родни, не было дома. Вернувшихся мальчишек встретили разрушенные здания, удушливый запах дыма и щемящая тишина. После нападения немецких летчиков до смерти напуганные жители Орши бросили насиженные места, хозяйства и бежали от войны куда глаза глядят. В своем доме, куда парни залезли через окно, они нашли записку: отправились на железнодорожный вокзал, догоняйте.

– Путь в Томск был долгим и выматывающим, – делится Леонтий Вениаминович. – До станции мы добирались пешком, за подводами. Шли и со страхом смотрели в небо: фашисты бросали с самолетов бомбы. До Томска ехали целый месяц – поезда ходили плохо. А у нас не было ни еды, ни воды. Во время остановок бегали в близлежащие деревни – обменивали одежду, часы и украшения на продукты. Давали нам кто что мог: картошку, хлеб, молоко, овощи. Большим везением было разжиться пирожками, мясом или салом. Иногда местные жители угощали нас просто так, ничего взамен не брали. А солдаты из встречных эшелонов делились с нами хлебом и консервами.

Но упаднических настроений, рассказывает ветеран, не было. Тогда люди еще верили в быстрое окончание войны. Особенно молодежь. Потому и разговоры в поезде не сильно отличались от обычных дорожных бесед. Обсуждали события, которые происходили в стране. Думали, где и как достать продукты. Вспоминали разные любопытные случаи из жизни знакомых.

– Никто и подумать не мог, что война затянется на четыре долгих года и большая часть территории страны будет захвачена немцами, – поясняет Леонтий Брандт. – Нас ведь как воспитывали: Красная армия непобедима, а если враг нападет, мы будем бить неприятеля на его территории. Не оправдала себя эта пропаганда…

Сибирякам везде дорога!

– Куда вы торопитесь? Успеете еще под пулями походить, – охлаждали их пыл взрослые товарищи.

Вернувшись в родной Томск, где он родился и вырос, Леонтий Вениаминович с друзьями детства не раздумывая отправился в военкомат.

– Это был юношеский пыл. Нам с парнями хотелось себя проявить. И, конечно, произвести впечатление на девчонок, – улыбается ветеран. – Мне еще не исполнилось 18 лет, поэтому отказали. Тогда мы с «приятелями по несчастью» – кого на фронт не взяли – нашли другой способ проявить себя: пошли работать на заводы. Сначала я трудился на заводе оптики (он располагался прямо в главном корпусе ТГУ), где делали перископы, бинокли и подзорные трубы. Но и это мне казалось недостаточным, и я перешел на ТЭМЗ – там выпускали мины и минометы для фронта.

В итоге на войну настойчивого парня все-таки взяли в составе Сибирской добровольческой дивизии. Но и на этом юношеский пыл Леонтия Вениаминовича не угас. Пройдя обучение в Бийске в школе снайперов и попав наконец-то на фронт, он попросился в разведроту. Авантюрная затея: разведчики все как один плечистые, взрослые, крепкие мужики, а он – невысокий, худенький, в сыновья им годится. Но исключение для томича все-таки сделали. Потому что был из сибиряков, которые славились своей силой и выносливостью. И потому что всегда дружил со спортом. В то, еще мирное время, Леонтий Вениаминович вместе с мальчишками каждую зиму устраивали «поединки»: летали с самых крутых снежных гор на лыжах. Все с той же целью – понравиться девчонкам. Брандт и здесь был самым бесстрашным. На фронте пригодилось.

«Катюша» для фрица

– Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего о войне не знает, – вспоминает Леонтий Брандт годы службы в разведке. – Но мужество проявляется не в том, чтобы не бояться, а в том, чтобы преодолевать страх. Мы, разведчики, знали: попадешь в руки немцев, разговор будет коротким – несколько граммов свинца в грудь или в голову. А потерять жизнь очень страшно. Поэтому, когда идешь на задание, всегда думаешь: если все-таки ранят, только бы легко, чтобы не умереть и не остаться инвалидом.

В числе самых опасных заданий, рассказывает ветеран, была разведка боем. Тогда группа разведчиков начинала движение вперед, чтобы узнать, каким оружием ответят враги на мнимое наступление.

Совсем по-другому складывались отношения, когда немцы и русские стояли в обороне и их разделяла нейтральная полоса.

– Порой расстояние между нами не превышало 50 метров. Это так близко, что мы улавливали запах еды, которую немцы готовили себе на обед, – продолжает ветеран. – У нас был патефон, который мы прихватили в одном из разрушенных городов, и фрицы кричали нам: «Иван! Поставь «Катюшу»!» Они очень любили эту песню. Как будто и нет никакой войны… Кстати, о песнях. Среди солдат всегда выделялись те, кто умел рассказывать анекдоты и петь. Затягивали во время отдыха «Темную ночь», «Землянку»… Поэтому бойцы таскали с собой музыкальные инструменты. Особенно ценились гармони.

Сам Леонтий Вениаминович, по его собственному признанию, не мог проявить себя ни в одном из этих талантов. Но разведчики и без того были на особом счету. Потому что, как никто другой, подвергались опасности. Им разрешалось пользоваться немецким оружием, носить офицерские сапоги и гимнастерки. И у всех разведчиков был нож за пазухой: с одной стороны этакое щегольство, с другой – необходимость.

Девочка по фамилии Победа

За время войны Леонтий Брандт был дважды ранен. Возвращаясь однажды с задания из тыла врага, подорвался на мине-вертушке. О том событии всегда напоминает оставшийся в голове осколок, пониже виска. Но даже дни, которые он провел в госпитале, не зная, вернется ли пропавшее зрение, оказались не так страшны, как то, что он увидел в лагере смерти Освенциме.

77325. Этот номер Леонтий Вениаминович запомнил на всю жизнь. Он был наколот на ручке четырехлетней девочки, которую спасли русские разведчики. Каждому узнику Освенцима немцы присваивали свой номер: женщинам – пятизначный, мужчинам – шестизначный. Спасенную девчушку разведчики назвали Саша Победа.

В январе этого года, когда по всему миру отмечался юбилей освобождения нацистского лагеря смерти, Леонтий Брандт во время праздничных торжеств в Москве встретился с Сашей Победой.

– Сегодня ей 75 лет. Красавица невероятная. После освобождения судьба ее сложилась неплохо: окончила институт, вышла замуж, родила детей, – рассказывает Леонтий Вениаминович. – Когда подросла, она выяснила, что в лагерь попала из Молдавии, вместе с мамой и двумя сестрами.

Из других, жутких, впечатлений томского ветерана от Освенцима – обнаруженные на территории лагеря мешки с человеческой кожей. Из нее немцы делали сумочки и портмоне, которые продавали потом во Францию, Испанию и другие завоеванные ими страны. Особенным шиком считались изделия из кожи моряков – на ней были наколки.

– А теперь представьте: на территории Освенцима, которая была поистине огромной, стояли городки, где жили немцы. В красивых домах с баскетбольными и волейбольными площадками и открытыми бассейнами. В то время как рядом страдало и умирало столько несчастных. Немцы ощущали себя особенной нацией, а других и за людей не считали.

Победу томич встретил в Праге. Он хорошо помнит радостные крики и смех, наполнявшие улицы города, многочисленные залпы в воздух и красивых счастливых девушек, которые несли солдатам цветы, фрукты и овощи.

– Знаете, тот, кто прошел войну, уже ничего не боится, – резюмирует Леонтий Брандт. – И каждый прожитый день умеет ценить, как никто другой. Когда мы услышали сладкое слово «Победа!», были счастливы, что остались живы. Что больше нет смертельной опасности. И что теперь можно свободно наслаждаться жизнью. Я делаю это по сей день.

– Ольга Георгиевна, вы возглавили Дом искусств чуть более полугода назад. Какие задачи как руководитель вы ставили перед собой в первую очередь?

– Ольга Георгиевна, вы возглавили Дом искусств чуть более полугода назад. Какие задачи как руководитель вы ставили перед собой в первую очередь? – Не будет преувеличением сказать, что Дом искусств в прямом смысле слова несет культуру в массы. Причем сеять доброе и вечное вы стараетесь в том числе и за пределами областного центра…

– Не будет преувеличением сказать, что Дом искусств в прямом смысле слова несет культуру в массы. Причем сеять доброе и вечное вы стараетесь в том числе и за пределами областного центра…

Это был обычный будничный вечер. После репетиции спектакля «Четыре окна» супруги Эдуард и Светлана Соболь, режиссер по пластике и актриса томской драмы, заехали в магазин. Выйдя с покупками из супермаркета, Светлана с удивлением обнаружила, что муж, который задержался на улице, чтобы докурить сигарету… танцует! Вокруг стоят люди: одни улыбаются, другие недоумевают, третьи крутят пальцем у виска. А погруженный в себя Эдуард Григорьевич вальсирует под шум города. «Ты зачем на улице танцуешь?!» – с изумлением спросила супруга. На что он совершенно искренне ответил: «Да я вообще не танцевал. Мне просто в голову пришла интересная связка движений…» В порыве вдохновения Эдуард Григорьевич даже не заметил, что стал делать танцевальные па посреди оживленного проспекта.

Это был обычный будничный вечер. После репетиции спектакля «Четыре окна» супруги Эдуард и Светлана Соболь, режиссер по пластике и актриса томской драмы, заехали в магазин. Выйдя с покупками из супермаркета, Светлана с удивлением обнаружила, что муж, который задержался на улице, чтобы докурить сигарету… танцует! Вокруг стоят люди: одни улыбаются, другие недоумевают, третьи крутят пальцем у виска. А погруженный в себя Эдуард Григорьевич вальсирует под шум города. «Ты зачем на улице танцуешь?!» – с изумлением спросила супруга. На что он совершенно искренне ответил: «Да я вообще не танцевал. Мне просто в голову пришла интересная связка движений…» В порыве вдохновения Эдуард Григорьевич даже не заметил, что стал делать танцевальные па посреди оживленного проспекта.

Если правду говорят, что ночью куклы в театре оживают, то на этой неделе в томском «Скоморохе» жили своей жизнью Золушка, Спящая красавица, одержимый тайной трех карт Герман и еще полсотни персонажей лучших кукольных спектаклей страны. С 23 по 29 октября в Томске прошел международный передвижной фестиваль театров кукол «Ковчег». Уже 17 лет кочевой фестиваль путешествует по всей России. Его организатор, творческое объединение «Культпроект», отдает предпочтение камерным городам. Фестиваль проходил на Сахалине, в Поволжье, на Урале. В Сибирском регионе гостил лишь в Иркутске, и вот теперь впервые посетил Томск.

Если правду говорят, что ночью куклы в театре оживают, то на этой неделе в томском «Скоморохе» жили своей жизнью Золушка, Спящая красавица, одержимый тайной трех карт Герман и еще полсотни персонажей лучших кукольных спектаклей страны. С 23 по 29 октября в Томске прошел международный передвижной фестиваль театров кукол «Ковчег». Уже 17 лет кочевой фестиваль путешествует по всей России. Его организатор, творческое объединение «Культпроект», отдает предпочтение камерным городам. Фестиваль проходил на Сахалине, в Поволжье, на Урале. В Сибирском регионе гостил лишь в Иркутске, и вот теперь впервые посетил Томск.