Директор Дома творчества Переделкино рассказала томичам, как сегодня становятся писателями

Ещё в самолёте она забила в поисковой системе сайта «Слово Толстого» (slovotolstogo.ru) два слова: «Томск» и «снег». «Снег» выступал в роли определения к городу, куда Юлия летела впервые. Почему именно «снег» она выбрала в качестве дополнения – и сама не понимала. На календаре – сентябрь, цель приезда обозначена четко: она, как директор по развитию Дома творчества Переделкино и как экс-координатор международных проектов Музея-усадьбы Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», должна была выступить на фестивале чтения «ТОМ-II». Никакой неопределенности, холода и неуюта.

Но, видимо, сработало подсознание – «снег» был синонимом Сибири, которую она не знала. И вдруг – университет, толпы студентов, умные лица, умные речи, книги прямо в Университетской роще; много книг, много интересных людей, с которыми можно поговорить о чтении, об искусстве, о литературе, которым можно рассказать, как и кто сегодня становится писателем. Юлия Вронская испытала культурный шок, в чем не постыдилась признаться.

– Так какой же результат дал поиск в «Слове Толстого» на запрос «Томск»?

– Тридцать пять ссылок. Вначале выпадают цитаты из «Воскресения». Причем даются первоначальная и финальная, шестая, версии романа. «Положение Масловой стало лучше. Но увидеться с ней Нехлюдову не удавалось до самого Томска. Только с того времени, когда из Томска с девятью политическими и массой уголовных была отправлена дальше, Нехлюдов стал…». То есть несколько цитат.

Есть упоминание Томска в письмах Толстого. Часть касается подготовительного этапа работы над романом «Воскресение». Есть сюжет, связанный с духоборами из Якутии, которых он спрашивает, дошли ли до них деньги жертвователей? И пояснение, что они (деньги) должны были быть переданы человеку, который заезжал в Томск.

– Когда вы сюда ехали, для вас было важно понять связь Томска с Толстым?

– Наверное, нет. Потому что Толстой – это уже прошлая глава моей жизни. Сейчас – Переделкино. Но остается проект «Слово Толстого», который я не могу бросить. Очень люблю работать в этой команде с наследием Толстого.

Конечно, тот факт, что в Томске во время Великой Отечественной войны хранились предметы из музея Толстого из Ясной Поляны очень важен. Если бы библиотечные шкафы и другая мебель не были бы отправлены Софьей Андреевной Толстой-Есениной в Томск, то не было бы сегодня музея, и не было бы такой сохранности дома Толстого.

– Ясная Поляна – пространство не городское, вдали от цивилизации. Переделкино – тоже. Может быть, это не случайно? Не задумывались, почему неурбанистическое пространство влияет на писателя, на его на стиль и мировосприятие?

– Мне кажется, для Льва Николаевича Ясная Поляна не была местом закрытым и удаленным от мира, а была просто его местом. Это родовое имение, которое досталось ему по наследству.

Переделкино – совсем другой случай. Потому что это уже ХХ век, а не XIX. Это раз. И потому что это не совсем естественно – такая концентрация писателей в отдалении от города. Это два.

Если для Толстого, как для любого аристократа ХIХ века, жить в усадьбе и вести свое хозяйство – естественно, то коллективное сожительство (соседством через забор) большого количества писателей – это советский эксперимент, который придумали в середине 30-х годов прошлого века. Это, скорее, антинормальное явление. Но при этом такой проект дал свои результаты. Разные, от ревности и пристального внимания к соседу-писателю до творческой подпитки.

– А что такое писательская резиденция как явление? Они появились недавно, но сразу стали важными. Почему? Зачем они нужны сегодня писателям?

– Сам термин – западный. Как и явление. Оно больше распространено в Европе, меньше в России. Хотя резиденция как явление существует уже много лет. Когда оно пришло к нам, то касалось в основном современных художников. У писателей не было резиденций. Но в 2020 году, когда мы придумывали проект писательской резиденции в Переделкино…

– Перед пандемией задумали?

– В самый разгар её. Дело в том, что Дарья Беглова весь 2020-й год провела в Переделкине, еще не будучи руководителем Дома творчества, а просто влюбившись в это место. Она ходила и думала: как же так – в таком плохом состоянии находится важное для литературы и истории место, что-то надо с этим делать. Тогда это была заброшка: все в плесени, на руинах советской архитектуры выросли деревья. И она начала привлекать своих друзей из числа музыкантов «что-то поиграть» в этом месте. В общем, такое движение снизу. Потом стало понятно, у кого просить деньги на восстановление. Но надо было придумать: а подо что просить?

Впрочем, и придумывать по большому счету ничего и не нужно: был Дом творчества, писателям давали путёвки на три недели отдыха, они приезжали, работали, уезжали. Сейчас для этого процесса применяют слово «резиденция». Так что решено было возродить Дома творчества как писательскую резиденцию. Этим мы и занимаемся. Но, в отличие от советского периода, мы не закрыты. Сегодня в Переделкино едут не только писатели. Сейчас в парке может гулять, кто угодно. Он открытый и бесплатный.

В Переделкино в последние три года появилась инфраструктура: кафе, где люди могут хорошо проводить время, парк, разные локации, где проходят лекции, концерты, фестивали. Люди приезжают слушать музыку, смотреть кино.

Что касается «резиденции», то она включает в себя и работу продюсеров. Мы знакомимся с писателями, понимаем, что это человек талантливый, что его тематика подходит определенному издательству – и начинаем знакомить его с издателями. То есть исполняем роль литературного агента.

– Чем еще отличается современный Дом творчества в Переделкино от советской модели, которую высмеял Булгаков в «Мастере и Маргарите»?

– Прозрачностью. У нас есть рабочая группа, которая читает заявки и делает отбор писателей, которых приглашаем в резиденцию. То есть весь процесс регламентирован: подал заявку, в течение 21 дня автор получает ответ.

– Насколько ваш выбор справедлив и точен?

– У нас работают несколько экспертов – критики, известные писатели, руководители «толстых» журналов, издательств. Они смотрят заявки и выбирают. Вот только что издательство «Альпина» выпустило книгу Елены Поповой. Она – морской биолог. Девушка проводит несколько месяцев на корабле, который вмерз во льдах. Проводит свои эксперименты, записывает результаты, наблюдения и заодно ведёт дневник о том, что чувствует, о чем думает… «Что-то понаписала, а теперь не знаю, что с этими записями делать»? – признавалась Анна позже. И всё-таки она решила издать этот дневник. Написала заявку. Всем в рабочей группе понравилась заявка Анны. Мы познакомили ее с главным редактором «Альпины» Татьяной Соловьевой. И дальше они вместе работали над текстом несколько месяцев: придумали форму. И книга вышла.

– Насколько вы влияете на тенденции – появление новых сюжетов, моделей, стилей? Вы задаете какую-то тему на резиденции?

– Такое бывает, что резиденция посвящена какому-то событию, теме, дате, но чаще авторы приезжают со своей идеей, со своей наполовину написанной книгой, полностью написанной книгой, чтобы ее отредактировать.

Тематические резиденции случаются, когда выбираем тему. Например, «От писателя – к сценаристу». Мы приглашаем авторов, которые хотят работать в кино. Для них мы устраиваем встречи с режиссерами, со сценаристами, с представителями киношкол, с киноплатформами. Чтобы понять, как туда пробиться. Многие туда хотят, потому что в кино есть деньги. В отличие от литературы. И авторы хотят, чтобы у них купили права на экранизацию или чтобы им заказали писать сценарий.

Или мы устраивали резиденцию на тему «Экописьмо. Что это такое?». Десять дней мы рассматривали историю вопроса – от Пришвина до наших дней. Чтобы понять, что такое экописьмо в России сейчас. Потому что есть американские и европейские авторы, которые продвигают этот стиль и жанр. Это изучение себя в природных обстоятельствах. Как ориентир назову имя Оливии Лэнг, ее эссе про сад («Противоядие от неуверенности и нестабильности») очень популярно сегодня.

– Между прочим, результатом фестиваля «ТОМ-II» стала поездка в Каргасокский район современных художников. И возник новый предмет: «болотоведение». Теперь Сибирский филиал Пушкинского музея всех желающих тянет в болото.

– Если говорить о формировании запроса, то мы ничего не формируем. Мы принимаем любую тему. Любое направление. Любых авторов. Лишь бы было талантливо. Помните, как у Пастернака: «Талант – единственная новость». Но, наверное, мы способствуем появлению новых авторов, укреплению мысли, что можно писать, даже если ты не Толстой.

Сейчас чуть-чуть легче войти в литературный процесс, написать что-то, чтобы тебя признали писателем. Возможно, потому что появилась резиденция. И вообще изменилось представление о книге. Это уже не глобальная идея, а просто хорошо написанный текст. С завязкой, развитием, развязкой.

– Такие фестивали, как «ТОМ» могут способствовать появлению новых авторов?

– Безусловно. Книжки оказываются на виду. Не в каком-то сетевом магазине. Присутствие в таком городе и в таком месте, как Университетская роща, книг в таком количестве, конечно, наводит на мысль о чтении как о процессе привлекательном. Ваш фестиваль с хорошим уклоном – в искусство и чтение. В сторону литературы, которая об искусстве. И немного про другую литературу. Ярмарка органично вписана в образовательное пространство. Плюс хорошая программа.

Фестиваль помогает городу развивать работу в музеях, театрах, филармониях – услышать, поговорить. После таких встреч голова начинает работать по-другому. Мы о чем-то говорили (об организации фестивалей), а слушатели, возможно, о чем-то своем думали и оттолкнулись от нашей идеи – и дальше закрутилось. Фестиваль – это как плодотворная «почва», из которой что-то дальше произрастет.

Автор: Татьяна Веснина

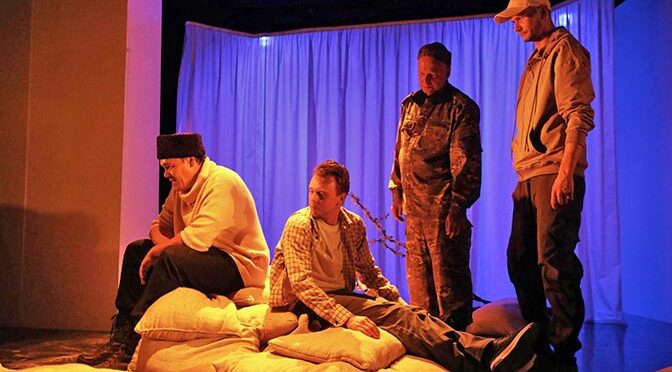

Фото: Виктория Хадкевич