Девять десятков лет для человека – время мудрости и, к сожалению, увядания. А для учреждения, напротив, подобное число – свидетельство жизнестойкости, востребованности и база для дальнейшего расцвета. Но и отдельная личность, и солидное государственное учреждение, достигшие 90-летнего рубежа, подводят к знаменательной дате итоги. Что хорошего сделано для людей? Какой опыт накоплен? Какие традиции переданы последующим поколениям?

«ТН» завершает цикл публикаций об истории создания, становления и развития старейшего в Томске НИИ курортологии и физиотерапии. Сегодня заместитель директора по науке, д.м.н. Наталья Абдулкина рассказывает о новых направлениях в научно-исследовательской деятельности института.

Сопровождение спортсменов

– Включение в 2008 году Томского института курортологии и физиотерапии в структуру научно-исследовательских учреждений, подведомственных ФМБА России, поставило перед коллективом ряд новых задач, – говорит Наталья Абдулкина. – Например, одним из приоритетных направлений научно-исследова-тельской деятельности института стало медико-биологическое сопровождение спорта высших достижений.

Профессиональный спорт, как известно, сопряжен с большими, зачастую экстремальными физическими и эмоциональными нагрузками. У спортсменов высокого класса нет ни одной функциональной системы, которая бы не находилась в состоянии перенапряжения. С одной стороны, это нормальный физиологический ответ на нагрузку. С другой – это состояние предпатологии, чреватое сбоем в работе организма. А немедикаментозные технологии, готовящие спортсмена к выходу из режима экстремальных тренировочных и соревновательных нагрузок, практически отсутствуют. Поэтому перед учреждениями ФМБА, включая наш институт, поставлена задача поиска методов профилактики состояния хронического перенапряжения и синдрома перетренированности с использованием природных факторов. Кое-что в этом направлении нами уже сделано. В частности, предложено применение препаратов на основе «Пантогематогена сухого». Это сухая субстанция крови алтайского марала, извлеченная из молодых, только что срезанных пантов или из шейной вены марала. Многочисленные исследования показали высокую эффективность внутреннего и наружного применения (к примеру, пантовых ванн) для восстановления и поддержания физического и психологического тонуса спортсменов. Улучшают адаптивные возможности спортсменов и препараты, изготовленные на основе меда, другого природного сырья. Институтом уже получено несколько патентов на подобные методы. Одновременно мы занимаемся и вопросами поддержания здоровья юных спортсменов. Например, активно ведется работа по теме «Особенности санаторно-курортного лечения детей школьного возраста с неинфекционной патологией позвоночника, занимающихся сложнокоординационными видами спорта (художественной гимнастикой)», курирует данное направление главный врач клиники института Алексей Коновалов. Почему это актуально? Потому что занятия спортом часто сопровождаются различными патологиями, в частности позвоночника. В институте разработаны методика обследования, позволяющая выявлять на этапе диспансерного осмотра латентно протекающую патологию позвоночника, и специальные упражнения с участием фиксаторов лопаток и тазового пояса. Работы по медико-биологическому сопровождению спортсменов продолжаются, они очень интересны и перспективны.

За последние 5 лет в институте разработано 60 современных медицинских технологий, новизна которых подтверждена патентами, подготовлено и утверждено Минздравом России 35 методических рекомендаций и пособий для врачей. В практическое здравоохранение только за последние три года внедрено 10 методических рекомендаций, 42 медицинские технологии, издано 7 пособий для врачей физиотерапевтов-курортологов. Получено 20 патентов на способы лечения.

Освоение Алтая

Освоение Алтая

Не менее интересно и перспективно формирование концепции курортно-рекреационного освоения Алтая на основе рационального природопользования. Разработкой концепции занимаются научная группа изучения природных лечебных факторов и испытательная лаборатория природных лечебных ресурсов (руководитель Наиля Джабарова). В Алтайском крае достаточно развита сеть санаторно-курортных учреждений (курорт федерального значения Белокуриха, санатории «Барнаульский», «Обь», «Березовая роща», «Рассветы над Бией» и др.).

Это один из наиболее перспективных регионов РФ и в туристическом плане. В связи с этим принята целевая программа «Развитие туризма в Алтайском крае», которая вошла в федеральную долгосрочную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ». На основании стратегии развития Алтайского края создается региональный туристский кластер, составляющими которого являются специализированные субкластеры: курортно-бальнеологического направления (Белокуриха, Белокуриха-2, озеро Яровое), спортивного горно-ландшафтного туризма (Бирюзовая Катунь, река Чарыш) и т.д. В связи с этим необходимо оценить ландшафтно-климатические особенности и биоклиматический потенциал отдельных местностей региона, выявить уникальные лечебно-оздоровительные местности для их резервирования с последующим развитием туристско-рекреационных комплексов, провести другие исследования.

С 1995 года в институте действует диссертационный совет по защите кандидатских, а с 1998-го – по защите докторских диссертаций по специальности «восстановительная медицина, спортивная медицина, курортология и физиотерапия». К настоящему времени в совете защищено более 100 докторских и кандидатских диссертаций.

Курация санаториев

В ФГБУН «ТНИИКиФ» ФМБА России сформирован и активно работает институт курации научно-методической работы ведущих санаторно-курортных учреждений Сибири. Внедрено более 100 разработанных в институте новых и усовершенствованных технологий восстановительного лечения и комплексной медицинской реабилитации больных различных групп с использованием природных лечебных факторов, на базе самих санаторно-курортных учреждений разрабатываются медицинские технологии реабилитации пациентов с наиболее распространенными хроническими неинфекционными заболеваниями.

В институте организован научно-образовательный центр «Регенеративная медицина». Основными задачами НОЦ и лаборатории изучения механизмов действия физических факторов является выполнение экспериментальных исследований в области регенеративной медицины с участием научных структур, заинтересованных в создании протоколов доклинических испытаний клеточных технологий лечения различных заболеваний, включая разработку способов получения стволовых клеток из различных источников и их длительного криохранения.

Одним словом, 90-летняя история Томского НИИ курортологии и физиотерапии продолжается. Бережно сохраняя традиции одной из лучших школ отечественной курортологии, заложенные выдающимися учеными, институт продолжает вносить свой вклад в оздоровление и повышение качества жизни населения регионов Сибири и Дальнего Востока. Взаимосвязь поколений врачей и ученых, творчески относящихся к своей работе, обеспечила достойную славу федеральному государственному бюджетному учреждению «Томский научно-исследовательский институт ФМБА России» как одному из лучших и значимых профильных научно-исследовательских институтов страны.

Названные препараты не являются лекарственными средствами, могут иметь противопоказания, перед применением необходимо прочитать инструкцию. Указанные медицинские методики могут иметь противопоказания, перед применением необходима консультация врача. на правах рекламы.

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Заболевания суставов – один из самых древних человеческих недугов. Мучились от боли в суставах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тургенев. Да и сегодня, несмотря на огромное количество препаратов для лечения суставных заболеваний, победить болезнь бывает очень сложно. Но, обладая нужными знаниям, это можно сделать!

Обучение 95 студентов из Асиновского, Молчановского, Зырянского, Верхнекетского районов и Стрежевого проводится на базе центральных районных больниц.

Обучение 95 студентов из Асиновского, Молчановского, Зырянского, Верхнекетского районов и Стрежевого проводится на базе центральных районных больниц.

Федеральная программа «Земский доктор», согласно которой любому молодому врачу в возрасте до 35 лет, готовому уехать на работу в сельскую местность как минимум на пять лет, выделяется 1 млн рублей подъемных, по словам начальника Департамента здравоохранения ТО Ольги Кобяковой, принесла первые плоды. По этой программе молодые доктора приехали в Александровский, Бакчарский, Зырянский и еще десять районов области. Отрадно, что в нашем регионе за счет средств областного бюджета (53 млн рублей) рамки федерального проекта были расширены, и свой миллион могли получить врачи, переехавшие в малые города – Асино, Колпашево, Стрежевой, Кедровый, п. г. т. Белый Яр. Еще одна областная поправка коснулась участия в проекте медсотрудников, не входящих в систему ОМС. Учитывая чрезвычайную потребность сельских территорий в узких специалистах, департамент здравоохранения Томской области вышел с инициативой включить их в проект и получил поддержку Федерального фонда ОМС. Расширились и цели, на которые можно потратить полученные деньги: не только на жилье, но и на приобретение дорогостоящих вещей.

Федеральная программа «Земский доктор», согласно которой любому молодому врачу в возрасте до 35 лет, готовому уехать на работу в сельскую местность как минимум на пять лет, выделяется 1 млн рублей подъемных, по словам начальника Департамента здравоохранения ТО Ольги Кобяковой, принесла первые плоды. По этой программе молодые доктора приехали в Александровский, Бакчарский, Зырянский и еще десять районов области. Отрадно, что в нашем регионе за счет средств областного бюджета (53 млн рублей) рамки федерального проекта были расширены, и свой миллион могли получить врачи, переехавшие в малые города – Асино, Колпашево, Стрежевой, Кедровый, п. г. т. Белый Яр. Еще одна областная поправка коснулась участия в проекте медсотрудников, не входящих в систему ОМС. Учитывая чрезвычайную потребность сельских территорий в узких специалистах, департамент здравоохранения Томской области вышел с инициативой включить их в проект и получил поддержку Федерального фонда ОМС. Расширились и цели, на которые можно потратить полученные деньги: не только на жилье, но и на приобретение дорогостоящих вещей.

У каждого человека есть свои вкусы, привычки, вредные и здоровые пристрастия. Кто-то курит, кто-то, наоборот, не переносит табачного дыма, кто-то употребляет алкоголь… А некоторые люди ни минуты не могут прожить без кофе. О нем и пойдет речь.

У каждого человека есть свои вкусы, привычки, вредные и здоровые пристрастия. Кто-то курит, кто-то, наоборот, не переносит табачного дыма, кто-то употребляет алкоголь… А некоторые люди ни минуты не могут прожить без кофе. О нем и пойдет речь.

Почти в каждом доме есть питомцы, которых хозяева холят и лелеют. С кошками и собаками любят играть и дети, и взрослые. При этом никто не обращает внимания на безобидные, как кажется на первый взгляд, укусы и царапины. Однако они могут привести к весьма серьезным последствиям.

Почти в каждом доме есть питомцы, которых хозяева холят и лелеют. С кошками и собаками любят играть и дети, и взрослые. При этом никто не обращает внимания на безобидные, как кажется на первый взгляд, укусы и царапины. Однако они могут привести к весьма серьезным последствиям.

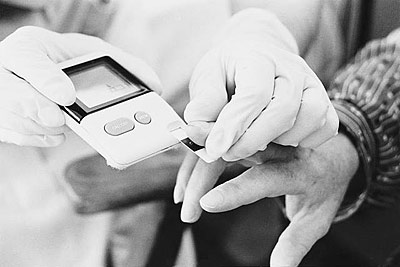

Измерить уровень сахара в крови, выявить риск развития диабета, а также получить рекомендации по профилактике заболевания совершенно бесплатно могли томичи 7–8 августа. В Томске в рамках всероссийской акции «Диабет: время действовать» работал мобильный центр общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

Измерить уровень сахара в крови, выявить риск развития диабета, а также получить рекомендации по профилактике заболевания совершенно бесплатно могли томичи 7–8 августа. В Томске в рамках всероссийской акции «Диабет: время действовать» работал мобильный центр общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».

«Радио Сибирь» устраивает «Утреннюю пробежку» уже второй год. В 2011-м горожане коллективно пробежались по территории Лагерного Сада, в этом году организаторы решили собрать сторонников здорового образа жизни на «Политехнике».

«Радио Сибирь» устраивает «Утреннюю пробежку» уже второй год. В 2011-м горожане коллективно пробежались по территории Лагерного Сада, в этом году организаторы решили собрать сторонников здорового образа жизни на «Политехнике».