Юристы и врачи, спортсмены и художники, военные, артисты, ученые – в каждой из этих профессий оставляют яркий след наши земляки. Ставшие Профессионалами с большой буквы именно на Томской земле, они продолжают работать и творить на благо Родины в других городах и регионах. В преддверии Дня России «ТН» рассказывают о замечательных томичах, создающих прекрасное, защищающих Отечество и спасающих людей в самых разных уголках нашей большой страны. Их сотни. Сегодня рассказываем лишь о некоторых из них.

Евгений Чаторов,

травматолог, Батайск (Ростовская область)

В Томске Евгения Чаторова знают и помнят многие. Про таких, как он, говорят – хирург от Бога. Выпускник томского мединститута, Чаторов много лет проработал в отделении травматологии ОКБ и больнице скорой медицинской помощи. Здесь на его счету 30 операций по исправлению сколиоза. С этой проблемой к врачу попадали в основном девочки. Сегодня все они успешны и здоровы и даже спустя много лет поддерживают связь с любимым доктором.

А за одну операцию Евгений Владимирович получил медаль «За спасение погибавших»! Случилась эта история лет 20 назад. На томской стройке рабочие демонтировали строительный кран. Один из них залез на него, что-то покрутил… и рука застряла между механизмами. Четыре часа просидел человек с травмированной кистью на высоте. Подоспевшие медики поднялись к нему, но разжать металл не смогли. Руку пришлось ампутировать. Прямо на кране, на высоте пятого этажа Евгений Чаторов провел эту сложную операцию.

С 2010 года Евгений Владимирович заведует отделением травматологии дорожной клинической больницы в Батайске. В прошлом главный травматолог Томской области, сегодня он курирует эту область медицины на всей Северо-Кавказской железной дороге. Сибирь или юг – неважно, для Евгения Чаторова на первом плане всегда пациент.

Марина Томилова,

заместитель министра спорта РФ, Москва

Быстрее, выше и сильнее – это не только про спортсменов, устанавливающих мировые рекорды, но и про тех, кто поддерживает их на федеральном уровне. Томичке Марине Томиловой, заместителю министра спорта РФ, это удается как никому другому. Выпускница исторического факультета Томского государственного университета и Российской академии государственной службы при Президенте РФ управленческую карьеру начала еще в 1990-х. Работала консультантом комитета по молодежной политике Томской области, заместителем главы администрации по социальным вопросам объединенной администрации Кировского и Советского округов…

Быстрее, выше и сильнее – это не только про спортсменов, устанавливающих мировые рекорды, но и про тех, кто поддерживает их на федеральном уровне. Томичке Марине Томиловой, заместителю министра спорта РФ, это удается как никому другому. Выпускница исторического факультета Томского государственного университета и Российской академии государственной службы при Президенте РФ управленческую карьеру начала еще в 1990-х. Работала консультантом комитета по молодежной политике Томской области, заместителем главы администрации по социальным вопросам объединенной администрации Кировского и Советского округов…

Марина Владимировна стала пятым замом Виталия Мутко и второй томичкой в Правительстве РФ после Людмилы Огородовой – заместителя министра образования.

«Лыжня России», Ночная хоккейная лига, Спартакиада трудящихся России, всероссийские сельские спортивные игры и другие массовые соревнования – все это в ведении заместителя министра спорта из Томска. Марина Томилова отвечала за подготовку российских паралимпийцев к Играм в Рио. А еще на ее плечах – внедрение по всей стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Николай Борщевский,

хоккейный тренер, Уфа

Спортсменов, начинавших свой путь в Томске, легче всего найти в столицах – там они стараются выйти на новый уровень или обустраиваются после завершения карьеры. В Москве, например, открыл школу гимнаст Антон Голоцуцков. Но не менее интересна судьба еще одного нашего земляка, который работает на благо России тоже в столице, но Башкортостана – Уфе.

Спортсменов, начинавших свой путь в Томске, легче всего найти в столицах – там они стараются выйти на новый уровень или обустраиваются после завершения карьеры. В Москве, например, открыл школу гимнаст Антон Голоцуцков. Но не менее интересна судьба еще одного нашего земляка, который работает на благо России тоже в столице, но Башкортостана – Уфе.

Воспитанник томской ДЮСШ № 4 хоккеист Николай Борщевский известен своими выступлениями за «Динамо» и «Спартак», он многократный призер чемпионата страны. Их знаменитая спартаковская тройка с Болдиным и Прохоровым сработала и в сборной. Томич заработал золото Олимпийских игр в 1992 году в Альбервиле. В том же году он начал выступления в НХЛ и в дебютном сезоне стал одним из наиболее результативных игроков «Торонто», однако последующим успехам в заокеанской хоккейной лиге помешали травмы.

Вернувшись в Россию, Николай занялся тренерской деятельностью. Выводил мытищинский «Атлант» в финал Кубка Гагарина, а выигрывал уже в должности ассистента главного тренера СКА. Сейчас работает ассистентом у финна Эркки Вестерлунда в ХК «Салават Юлаев» (Уфа).

Сергей Черневич,

заместитель прокурора Республики Крым, Симферополь

Сергея Черневича томичи хорошо знают – в прокуратуре Томской области он работал с 1992 года. Томскую землю «потоптал», как говорят следователи, на многих территориях региона: был следователем прокуратуры Александровского района, занимал должности прокурора этого района и города Стрежевого. Затем работал прокурором одного из самых хлопотных в областном центре районов – Кировского. В этом районе базируются практически все вузы Томска – классический университет, медицинский, политехнический, университет систем управления и радиоэлектроники. Да и все общежития вузов располагаются на территории района со всеми вытекающими из этого последствиями. Без дела сидеть Сергею Борисовичу не приходилось.

Сергея Черневича томичи хорошо знают – в прокуратуре Томской области он работал с 1992 года. Томскую землю «потоптал», как говорят следователи, на многих территориях региона: был следователем прокуратуры Александровского района, занимал должности прокурора этого района и города Стрежевого. Затем работал прокурором одного из самых хлопотных в областном центре районов – Кировского. В этом районе базируются практически все вузы Томска – классический университет, медицинский, политехнический, университет систем управления и радиоэлектроники. Да и все общежития вузов располагаются на территории района со всеми вытекающими из этого последствиями. Без дела сидеть Сергею Борисовичу не приходилось.

Весной 2014 года, когда весь Крым утопал в цветах миндаля (казалось, что кто-то нарочно облил все деревья густой сметаной цвета нежнейшего сиреневого оттенка), Сергей Черневич был назначен на непростую должность в свободолюбивой республике. Он стал заместителем прокурора Республики Крым и сегодня курирует широкий круг вопросов надзора за исполнением федерального законодательства в сферах защиты прав граждан и интересов государства. За безупречную службу удостоен звания «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

Николай Виноградов,

сотрудник дивизиона пограничных катеров, Выборг

Отряд пограничных сторожевых кораблей, призванный стоять на страже западных рубежей Родины, был создан в 1940 году. Недавно у пограничников был профессиональный праздник. Среди тех, кто принимал поздравления от родных и близких из Томской области, – Николай Виноградов, бывший северчанин, а ныне житель Выборга и сотрудник дивизиона пограничных катеров.

Ни о кораблях, ни о море молодой человек из закрытого города никогда и не мечтал. Найти свое место в жизни помогла судьба в виде военкомата. Отслужив срочную в Финском заливе, Виноградов-младший уже не сомневался, что будет, как и старший брат – офицер северской полиции, носить погоны. Только форма у него другого цвета. Как и служба, которая хоть и опасна и трудна (в прошлом году Николай был награжден медалью Ушакова), но пахнет солью, морем и ветром.

Его дивизион несет службу по охране государственной границы с Финляндией и Эстонией. О своем новом катере моряк-пограничник рассказывает с гордостью: скорость не меньше 30 узлов, оборудован по последнему слову техники.

– Это настоящая мужская работа, – говорит Николай. – Коллектив у нас дружный, слаженный, экипаж – тоже. Жизни без моря, без службы я себе уже не представляю.

Леонид Батышев,

юрист, Новый Уренгой – Краснодар

Коммерческий директор юридической фирмы в Краснодаре Леонид Батышев первым делом при слове «Томск» вспоминает университеты. В них он провел 10 лет, получив высшее образование и в Томском политехническом, и в ТГУ. В первом Леонид изучал тонкости бурения газовых и нефтяных скважин в Институте неразрушающего контроля, а во втором прошел Высшую школу бизнеса. Обе специальности в итоге сыграли.

Карьеру после окончания вузов Леонид начал с технической специальности. При его участии в нашей стране открывались новые и новые скважины. Стартовав на Казанском месторождении нашего региона, томич пошел дальше по северному направлению: Нефтеюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой…

Параллельно северной работе Леонид думал об открытии собственного бизнеса. Итогом стала юридическая фирма. Тут пригодилось экономическое образование. Юристы фирмы помогают людям, которым «повезло» попасть в категорию «обманутые дольщики».

– Про Томск и томичей я не забываю, мои коллеги готовы проконсультировать и дистанционно, – улыбается Леонид.

Юрий Кривошеин,

директор НПО «ВЭСТ», поселок Жатай, Республика Саха (Якутия)

Разработки томских ученых широко и уверенно шагают по России. Коллектив, который возглавляет 28-летний томич Юрий Кривошеин, занимается внедрением в жизнь системы, вошедшей в число лучших реализованных на практике разработок на четвертом форуме U-NOVUS-2017 в Томске.

Разработки томских ученых широко и уверенно шагают по России. Коллектив, который возглавляет 28-летний томич Юрий Кривошеин, занимается внедрением в жизнь системы, вошедшей в число лучших реализованных на практике разработок на четвертом форуме U-NOVUS-2017 в Томске.

В энергоэффективном жилом комплексе, где теперь обустроились якутяне, расселенные из ветхого жилья, применяется система для нагрева воды для ГВС с использованием солнечных коллекторов. Установку разработали специалисты компании «Внедрение энергосберегающих технологий» (НПО «ВЭСТ») и Томского государственного архитектурно-строительного университета.

В жилом комплексе установлено 15 систем. Эксплуатация показала, что замещение центрального источника тепла по году составляет примерно 60%, то есть жители этих домов на оплате за ГВС экономят 60 копеек с каждого рубля.

Дома в Жатае строились и заселялись в течение четырех лет. Специалисты НПО «ВЭСТ» на месте обучили людей, которые будут обслуживать системы, проводить ремонт и наладку. Компания планирует усовершенствовать установку, добавив переключение режимов для разных времен года.

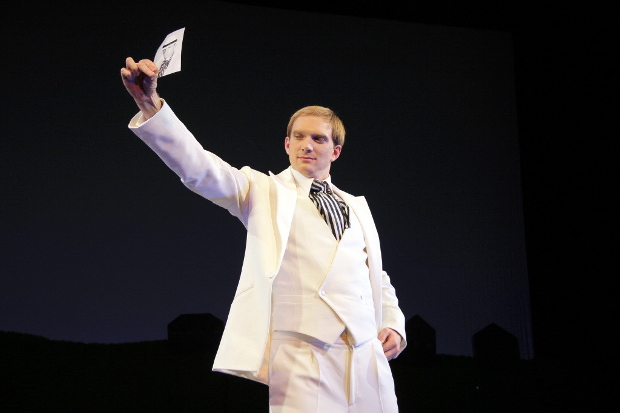

Андрей Бурковский,

актер МХТ имени Чехова, Москва

Тот самый рыженький из КВН, запомнившийся миллионам россиян по выступлениям томской команды «МаксимуМ». Андрей Бурковский родился в Томске. Играть в КВН начал в команде «Осколки звезд», еще учась в Академлицее. Поступив в ТГУ, Андрей стал частью студенческой команды КВН «МаксимуМ», играл в театре эстрадных миниатюр «Бонифаций». Юмористический путь артистичного томича сложился более чем удачно: в 2000 году его команда стала чемпионом Томска, а уже в 2002 году ребята вышли в финал премьер-лиги Клуба веселых и находчивых. Затем были КиВиНы и «в светлом», и «в темном» и множество ярких номеров на московской и юрмальской сценах. В 2008 году Андрей Бурковский в составе «МаксимуМа» стал чемпионом высшей лиги КВН.

На этом творческая карьера кавээнщика из Томска не завершилась, а напротив – получила новый виток. Многочисленные телевизионные проекты с Бурковским в главных ролях, среди которых «Даешь молодежь!», «Кухня», «Последний из Магикян» сделали талантливого томича настоящей звездой. А подлинное признание к нему пришло, когда еще до окончания школы-студии МХТ Андрей попал в труппу легендарного театра, которой руководит Олег Табаков.