Стараясь настроить Олега Фрикеля на теплую дружескую беседу, мы спросили, с чего бы он предпочел начать разговор. Прокурор Советского района напомнил второе из шести правил Глеба Жеглова: «Будь к человеку внимательным и старайся подвинуть к разговору о нем самом». И предложил начать с детства и прихода в профессию. При этом Олег Александрович не забывал и о первом правиле: «Разговаривая с людьми, всегда улыбайся. Люди это любят». В результате журналисты «ТН» дружно развесили уши и только к концу разговора поняли, что это не мы вели интервью, а… оно нас. Мы же только следовали по заданной собеседником канве. Короче, переиграл нас господин прокурор старший советник юстиции, полковник Фрикель Олег Александрович вчистую. На раз-два. Ну, что получилось, то получилось.

Долгий путь к Томску

– Я родился в 1966 году в городе Целинограде, сейчас это Астана, столица Казахстана. Там окончил школу, ушел в армию, вернулся и там же пришел в профессию, которая в итоге привела меня в кресло прокурора. Несколько лет я работал в патрульно-постовой службе простым милиционером, потом дежурным в медвытрезвителе…

– Оригинально…

– Так уж сложилось. В то время я учился заочно на юридическом факультете Карагандинского госуниверситета и после второго курса уже мог быть назначен на офицерскую должность. Но в дознание и тем более следствие мне было еще рановато, опыта не хватало, а для назначения на офицерскую должность в медвытрезвителе второго курса вуза тогда было достаточно. После этого была работа дознавателем, а с 1990-го – в следствии милиции. В прокуратуре я с 1998-го года. Но до этого, еще в 1993-м, мы с семьей перебрались в Российскую Федерацию, в один из городов Кемеровской области. Там я начал работать в следствии милиции, потом старшим помощником прокурора, заместителем прокурора, первым заместителем прокурора города… Здесь мне очень пригодился опыт работы в милиции – в мои обязанности входил надзор за органами предварительного расследования, а именно этим я занимался в свое время.

В 2009 году мы с семьей переехали в Томск – меня назначили заместителем прокурора Ленинского района, с декабря 2011 года – прокурором этого района, а с 29 декабря 2016 года – Советского района.

У многих людей в жизни происходили встречи, зачастую мимолетные, однако повлиявшие на жизненный вектор, на судьбу. Для меня это была встреча с нашим участковым милиционером. Ни имени, ни лица его я уже не помню. Однажды, когда мне было лет 12, он пришел к нам домой – с профилактической беседой, как я теперь понимаю. Дело в том, что у нас во дворе появлялись взрослые парни, уже отбывшие наказание, как правило за хулиганство. Мы, пацаны, собирались вокруг них и слушали их какие-то истории. Нас манила эта романтика. Нет, я ничего не натворил тогда, но помню, какое потрясение испытал и как была огорчена мама. Меня она не отругала, а просто заплакала и все…

– Вы работали в городе Белово, это 1990-е, Кузбасс…

– Я понимаю, о чем вы. Да, это было время организованных преступных групп, банд, «угольной мафии»… И некоторые уголовные дела расследовали я и моя жена. Разумеется, у каждого было свое производство дел. Моя супруга тоже юрист, в прошлом – следователь, как и я, сейчас работает в следственном управлении Следственного комитета РФ по Томской области, но следствием уже не занимается. А тогда мы были очень сильно погружены в этот процесс. Нашу дочь Диану еще помнят немногочисленные милицейские (теперь полицейские) старожилы – она дневала и ночевала в дежурной части. Спала на топчане… Обычное дело для милицейской семьи: мама с папой где-нибудь на обыске, ребенка оставить не с кем. Времена были очень непростые, но это был один из самых ярких и, в общем-то, позитивных периодов в моей жизни. Опыт тогда был приобретен колоссальный. И не только профессиональный, прежде всего – человеческий. Приходилось общаться с разными людьми, вступившими в конфликт с законом. И не только в силу криминальных наклонностей, но и под давлением каких-то внешних обстоятельств, порой чисто житейских, которые они не смогли преодолеть. Осознание этого помогает мне по-другому смотреть на человеческие судьбы, понимать, что ситуации бывают очень разными, и не всегда человек ими управляет. Бывает и наоборот.

– Вы имеете в виду людей, изначально стоявших по другую сторону, или своих бывших коллег?

– Знаете, я рос в те времена, когда еще были дворовые компании, когда ходили стенка на стенку, улица на улицу, район на район. Это уже отходило в прошлое, но еще оставалось. Я был домашним мальчиком, но двор все равно манил. Там были разные люди, и судьбы у них сложились по-разному. Многие из тех, с кем я тогда общался, прошли зону, кто-то там и сгинул. Другие еще живут в том моем дворе. Я приезжаю в Астану каждый год – на могилу мамы. Бывает, что встречаюсь с этими людьми. Не ищу встречи, но и не уклоняюсь, если она случается. Не могу отнести их к категории друзей и даже приятелей – с этим у меня вообще непросто, мой лучший друг – это моя супруга, наверное, в силу профессии мы достаточно закрытые люди. Но я не делаю вид, что не помню человека.

Бывали в моей жизни и такие ситуации, когда те, с кем я работал – прежние сослуживцы, преступали закон. И я даже поддерживал обвинение в суде. Преступление есть преступление, за ним должно последовать наказание. Это так. Мы встречались позже. И какого-то озлобления, глубокой неприязни ко мне в них не видел. Я отличаю тех, кто преступил закон, стараясь по-своему наказать зло и не имея никакой выгоды для себя лично, и тех, кто использовал свои полномочия для обогащения.

– По-своему наказать – это мешок на голову?

– Не обязательно, но где-то и так. Я это не оправдываю. Но понять мотивы могу. А вот тем, другим… таким подать руку мне будет сложно. На мой взгляд, это предательство: профессии, товарищей, всего, что тебе доверили. Есть известное выражение – дай человеку власть, и ты узнаешь, кто он. У прокурора действительно очень широкие полномочия. Но власть – это колоссальная ответственность, ты ее обретаешь одновременно с правами. И эта ответственность тебя меняет. Нередко мы кажемся людьми замкнутыми, отстраненными. Так и есть. Но это же и помогает в профессии.

«Оборотни в погонах» – размытый штамп. Под ним подразумевают все что угодно. Это могут быть люди, нарушившие свой служебный долг, и те, кто оступился в силу каких-то обстоятельств. Но особая категория – это те, кто конвертировал данную ему законом власть в материальные блага. Это предательство.

– Ваша отстраненность, как вы говорите, накладывает отпечаток на отношения в коллективе, которым вы руководите?

– Вы знаете, нет. Мне, конечно, трудно судить, но я дорожу всеми: и опытными сотрудниками, и теми, кто только начинает. В прокуратуре дисциплина – это основа основ, и порядок подчинения тоже, иначе нельзя. Но ведь дисциплина в коллективе востребована не только начальством. Она нужна всем. Решать задачи, поставленные генеральным прокурором, прокурором области, в условиях хаоса в коллективе невозможно.

Хотя дисциплины можно добиваться по-разному. Тираном быть проще. Постучал кулаком по столу – и вроде бы всего добился, не нужно учитывать особенности каждого подчиненного, искать для него максимально возможные комфортные условия для раскрытия его сильных профессиональных и личных качеств. Мои учителя в профессии, люди, под чьим руководством я когда-то начинал, не были руководителями-диктаторами.

– А вообще таких руководителей в силовых структурах много?

– Не думаю. Это уже уходящая формация.

Не формалисты, но законники

– Олег Александрович, вот вы говорите – люди работают на грани выгорания, ответственность огромная, сотрудников немного. Но обыватель сегодня плохо представляет, чем занимается прокуратура. Раньше, пока не отделили следствие, все было понятно. А сейчас не очень.

– Даже до 2007 года полномочия прокуратуры не исчерпывались расследованием преступлений. Но и после того, как это направление у прокуратуры изъяли, остался надзор за органами, осуществляющими следствие, дознание. Это очень большая нагрузка. Все решения об отказе в возбуждении уголовного дела – а их тысячи, все возбужденные уголовные дела – а их сотни, десятки прекращенных дел, сотни направленных в суд… Каждый материал и каждое уголовное дело изучаются в прокуратуре, оценивается законность принятого решения. Дела бывают сложные, материалы непростые. Пожалуй, наша работа в этой сфере чаще всего подвергается критике. Ведь далеко не всегда органы дознания и следствия, а затем суд принимают то решение, на которое рассчитывал человек. И он приходит с жалобой. Я дважды в неделю веду прием по личным вопросам. Часто приходят люди, считающие, что с ними обошлись несправедливо. Есть и другие направления прокурорской деятельности. Каждодневное существование общества, государства, да и жизнь человека подвержены влиянию законов. Надзор за их единообразным исполнением и есть сфера деятельности прокуроров.

– Вы уверены, что всегда можете исправить несправедливость?

– Признаться, полной уверенности в этом нет. Не хочу быть неискренним ни перед собой, ни перед вами. Возможно, где-то времени не хватило разобраться, вникнув глубже в проблему, где-то обстоятельства сложились не в пользу обратившегося. Но стараюсь быть объективным. Меня, бывает, даже упрекают в том, что я чересчур бесстрастен, не выражаю никаких эмоций. Объясняю: предположим, сейчас я проникнусь к вам сочувствием, приму эмоционально вашу сторону. А следом заходит ваш оппонент со своей правдой… И как мне быть? Факты, только факты.

– Признаться, полной уверенности в этом нет. Не хочу быть неискренним ни перед собой, ни перед вами. Возможно, где-то времени не хватило разобраться, вникнув глубже в проблему, где-то обстоятельства сложились не в пользу обратившегося. Но стараюсь быть объективным. Меня, бывает, даже упрекают в том, что я чересчур бесстрастен, не выражаю никаких эмоций. Объясняю: предположим, сейчас я проникнусь к вам сочувствием, приму эмоционально вашу сторону. А следом заходит ваш оппонент со своей правдой… И как мне быть? Факты, только факты.

– Каких жалоб больше всего? И насколько меняется их число?

– Больше всего жалоб в сфере уголовных расследований, ЖКХ и трудовых отношений. И меньше их, к сожалению, не становится. В том числе по черной и серой зарплате. Это какой-то спрут – вроде бы одни головы отрубили, а другие вырастают. Хотя цифры выглядят очень убедительно: десятки выигранных судебных процессов, миллионы возвращенных людям денег. Но теневой сектор меньше не становится. Порой кажется, что мы боремся с ветряными мельницами.

– ЖКХ, дороги, крыши, кладбища… зимой – уборка снега, летом – мусора… Складывается впечатление, что прокурата, извините, в каждой бочке затычка.

– Вы не так далеки от истины. Как я уже сказал, задача прокуратуры – осуществлять надзор за соблюдением федерального законодательства. При этом мы не подменяем контролирующие органы, которых на самом деле очень много. А прокуроров, кстати, не очень. Но когда те недорабатывают, а исполнительная власть не в полной мере осуществляет свои функции, вмешивается прокурор. Он не может появиться просто так. Нужен повод, например обращение граждан. Именно по числу жалоб граждан можно судить о благополучии той или иной территории, о наиболее острых проблемах. Но если речь идет о социально незащищенных категориях – сиротах, инвалидах, участниках войны, ветеранах тыла, здесь мы вмешиваемся немедленно. У прокуратуры очень широкий спектр полномочий, в том числе есть право на обращение в суд, им мы зачастую пользуемся.

Советское настоящее

– Ваш перевод из Ленинского района в Советский – это перемещение по вертикали или все же повышение? И с чем он связан?

– Перемещение произошло в порядке ротации, в соответствии с законом, после пяти лет службы. Это не имеет никакого отношения ни к моим личным обстоятельствам, ни к процессам, происходившим в районе. Я читал некоторые комментарии в Интернете, где высказываются различные версии. Уверяю вас, это чистой воды домыслы.

– Но все же: Советский район традиционно считается более престижным, чем Ленинский.

– Возможно, Ленинский район более сложный, это так. Его жилищный фонд нуждается в серьезном обновлении. Черемошники, Мясокомбинат, 2-й поселок ЛПК… условия жизни здесь далеки от того, какие они должны быть в XXI веке. Хотя от жителей Советского района нередко можно услышать «у нас тоже проблем хватает», на самом деле разница все-таки большая. Добавьте к ним еще сезонный фактор, когда оттаивает грунт и начинается подтопление подпольев домов и огородов, а органы власти помпами это все откачивают до июля… Условия жизни в немалой степени определяют законопослушность либо противоправность поведения. Это азы криминологии. И это один из факторов, влияющих на уровень преступности. В прошлом году в Ленинском районе было зарегистрировано порядка 2 890 преступлений – на 300 с лишним больше, чем в Советском. По тяжким и особо тяжким преступлениям тоже большой разрыв – почти в 50 преступлений. Учащимися в Ленинском районе совершено 70 преступлений, в Советском – 32. Гражданами, не имеющими постоянного дохода, – более 770 преступлений против 540 в Советском районе. Это к тому, как условия проживания людей могут влиять на состояние преступности.

– Ну вообще-то в Советском тоже достаточно и ветхого жилого фонда, и социальной неустроенности.

– Да, но здесь специфика другая. Если трущобы Ленинского района – это просто послевоенные бараки, то в Советском сосредоточена большая часть памятников архитектуры: 138 объектов исторического наследия (в Ленинском – 93), из них 11 – федерального значения. К сожалению, многие из них находятся в удручающем состоянии. У нас есть реестр этих памятников, прокуратура проводит проверки, выясняет, как содержится дом, исполняет ли собственник охранные обязательства и так далее. Эта работа непростая, но для меня, как не томича, очень важная. В тех городах, где я жил раньше, такого потрясающего исторического наследия не было. Мне это интересно.

– Это было заметно даже по вашей деятельности в Ленинском районе. Кстати, в Сети ее оценивают двояко. Одни пишут – вот какой молодец Фрикель, едва ли не единственный из прокуроров, кого волнует тема сохранения памятников. Другие – «а что молодец, спохватился, когда дом уже снесли, а потом никак не мог найти, кто это сделал». Мол, мы знаем, а он не знает! Речь идет о снесенном здании в стиле классицизма на проспекте Ленина.

– Когда дом сносили, Фрикеля рядом не было, это произошло очень быстро. И устанавливала виновного не прокуратура, уголовное дело находилось в производстве следователей полиции. Хотя надзор со стороны прокуратуры был постоянным. Я тоже с сожалением отношусь к тому, что лицо, виновное в сносе памятника, не было названо и привлечено к ответственности. Но есть в законе такое понятие, как презумпция невиновности. По этому поводу уже звучали комментарии моих коллег, и мне добавить нечего. Что же касается стройки…Когда она началась, мы обратились в суд практически сразу. И приложили немало усилий, чтобы физически прекратить работы и добиться консервации объекта в судебном порядке. К счастью, сохранились эскизы здания, сведения о его конструктивных особенностях, так что особняк может быть восстановлен. Для этого есть установленные законом сроки. Но теперь этим будет заниматься уже мой преемник.

– Используете ли вы соцсети, Интернет как источник информации? Читают ли прокуроры, что о них пишут?

– Мониторинг Интернета работники прокуратуры ведут постоянно. Это один из источников информации о возможных нарушениях закона. Читают ли мои коллеги, что о них пишут, не скажу, а я читаю.

– Как реагируете на критику?

– На несправедливую обижаюсь. Чисто по-человечески. От справедливой – злюсь на себя и делаю выводы.

И стоило жить, и работать стоило

Одно из дел, которым может по праву гордиться и Олег Фрикель, и его коллеги по прокуратуре Ленинского района, – о возврате вдове участника Великой Отечественной войны средств жилищного сертификата в размере более 1 млн рублей. Решение суд принял в начале марта, когда Олег Александрович уже был переведен в Советский район. Прокуратура Ленинского района провела проверку по обращению вдовы участника ВОВ о нарушении ее жилищных и имущественных прав. Говоря по-простому, пожилую женщину обвели вокруг пальца и кинули самые близкие люди – дочь и внучка. Получив бабушкины деньги, родственнички уехали с ними в Краснодар. Престарелая вдова фронтовика осталась в Томске без новой квартиры, денег и права на дальнейшее признание нуждающейся в улучшении жилищных условий. По итогам проверки прокурор района направил в Прикубанский суд Краснодара исковое заявление о взыскании с недобросовестной поверенной неосновательного обогащения в размере 900 тыс. рублей, а также процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 218 тыс. рублей. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме.

По материалам прокурорской проверки органы полиции возбудили и в настоящее время расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Ход расследования контролируется прокуратурой.

Задача органов местного самоуправления – подготовить площадки для установки комплексов очистки питьевой воды, подвести к ним инженерные коммуникации, благоустроить территорию и предусмотреть в местном бюджете деньги на содержание новых объектов.

Задача органов местного самоуправления – подготовить площадки для установки комплексов очистки питьевой воды, подвести к ним инженерные коммуникации, благоустроить территорию и предусмотреть в местном бюджете деньги на содержание новых объектов.

– Признаться, полной уверенности в этом нет. Не хочу быть неискренним ни перед собой, ни перед вами. Возможно, где-то времени не хватило разобраться, вникнув глубже в проблему, где-то обстоятельства сложились не в пользу обратившегося. Но стараюсь быть объективным. Меня, бывает, даже упрекают в том, что я чересчур бесстрастен, не выражаю никаких эмоций. Объясняю: предположим, сейчас я проникнусь к вам сочувствием, приму эмоционально вашу сторону. А следом заходит ваш оппонент со своей правдой… И как мне быть? Факты, только факты.

– Признаться, полной уверенности в этом нет. Не хочу быть неискренним ни перед собой, ни перед вами. Возможно, где-то времени не хватило разобраться, вникнув глубже в проблему, где-то обстоятельства сложились не в пользу обратившегося. Но стараюсь быть объективным. Меня, бывает, даже упрекают в том, что я чересчур бесстрастен, не выражаю никаких эмоций. Объясняю: предположим, сейчас я проникнусь к вам сочувствием, приму эмоционально вашу сторону. А следом заходит ваш оппонент со своей правдой… И как мне быть? Факты, только факты.

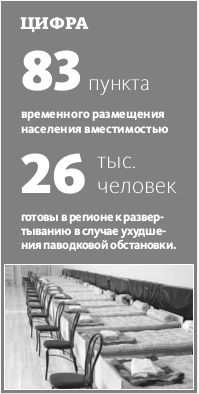

Совокупный резерв областной исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Томской области составляет: финансовый – 92,9 млн рублей, материальный – 1,7 млрд рублей.

Совокупный резерв областной исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в Томской области составляет: финансовый – 92,9 млн рублей, материальный – 1,7 млрд рублей. Энергетики заблаговременно подготовились к обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудования и сооружений в паводковый период. Все компании энергетического комплекса региона: АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», ПАО «ТРК», ПАО «ФСК ЕЭС» – Кузбасское ПМЭС, ООО «Горсети», АО «СХК», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, филиал АО «ОТЭК» в Северске – работают строго в соответствии с планами деятельности в непростое время паводков.

Энергетики заблаговременно подготовились к обеспечению бесперебойной и надежной работы оборудования и сооружений в паводковый период. Все компании энергетического комплекса региона: АО «Томская генерация», АО «ТомскРТС», ПАО «ТРК», ПАО «ФСК ЕЭС» – Кузбасское ПМЭС, ООО «Горсети», АО «СХК», ООО «Электросети» ЗАТО Северск, филиал АО «ОТЭК» в Северске – работают строго в соответствии с планами деятельности в непростое время паводков. На период паводка необходимо взять под особый контроль вопросы санитарно-эпидемического благополучия в населенных пунктах, где возможны подтопления, а специалистам регионального управления Роспотребнадзора – оказать муниципалитетам необходимую поддержку.

На период паводка необходимо взять под особый контроль вопросы санитарно-эпидемического благополучия в населенных пунктах, где возможны подтопления, а специалистам регионального управления Роспотребнадзора – оказать муниципалитетам необходимую поддержку.

Департамент здравоохранения Томской области сформировал в региональной службе медицины катастроф резерв медикаментов на сумму 11 млн рублей. В зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады скорой помощи. Кроме того, в муниципальных образованиях планируется использование техники медицины катастроф и ФМБА (г. Северск). В прошлом году в населенных пунктах Могочино, Игреково, Сулзат, Суйга, которые постоянно страдают от большой воды, работали оперативные медицинские бригады.

Департамент здравоохранения Томской области сформировал в региональной службе медицины катастроф резерв медикаментов на сумму 11 млн рублей. В зонах возможного подтопления будут круглосуточно дежурить бригады скорой помощи. Кроме того, в муниципальных образованиях планируется использование техники медицины катастроф и ФМБА (г. Северск). В прошлом году в населенных пунктах Могочино, Игреково, Сулзат, Суйга, которые постоянно страдают от большой воды, работали оперативные медицинские бригады.