Новый проект «ТН» «Томская пятилетка» посвящается переменам, произошедшим за последние пять лет в каждом из 20 муниципалитетов региона. И начинаем мы с обновленного во многих смыслах Верхнекетского района.

Дорога жизни

В конце 2012 года над Верхнекетским районом начала кружить «стая черных воронов». Именно так окрестили местные жители новость о полном прекращении железнодорожного сообщения между Томском и Белым Яром. Представители компании «РЖД» категорически заявили о закрытии маршрута в связи с его нерентабельностью.

Для района, находящегося на северо-востоке области, это означало катастрофу. Полноценной автомобильной дороги до Большой земли на тот момент не было. Зимник, существующий только в холодное время года, то и дело выкидывал фортеля, реагируя на капризы погоды. Добраться до района по воде можно, разумеется, исключительно летом. Самолетов в небе Белого Яра уже давно никто не видел. Разве что стоящий на приколе в центре поселка старенький Ан-2 напоминает, что когда-то здесь функционировал серьезный аэропорт с приличным авиапарком, выполнявшим рейсы не только по району и области, но даже в Красноярский край. Если в небе и появится вертолет, то крайне редко. Так что железная дорога – это в полном смысле дорога жизни для района. Ежегодно поездом №?635/636 пользуются 65–70 тыс. пассажиров. Наполняемость вагонов составляет почти 75%. Пенсионеры, сотрудники РЖД, студенты, люди, нуждающиеся в узкоспециальной медицинской помощи, которую невозможно получить в районной больнице, – вот основной контингент пассажиров, которым билет на поезд в тот момент обходился в 248 рублей против 454 за автопроезд. К тому же автобус «Газель», который курсирует по маршруту Томск – Белый Яр, может одномоментно перевозить не более 15 человек. Более вместительным автобусам на зимнике делать нечего – ограничение тоннажа в шесть тонн не позволяет этого делать.

Для района, находящегося на северо-востоке области, это означало катастрофу. Полноценной автомобильной дороги до Большой земли на тот момент не было. Зимник, существующий только в холодное время года, то и дело выкидывал фортеля, реагируя на капризы погоды. Добраться до района по воде можно, разумеется, исключительно летом. Самолетов в небе Белого Яра уже давно никто не видел. Разве что стоящий на приколе в центре поселка старенький Ан-2 напоминает, что когда-то здесь функционировал серьезный аэропорт с приличным авиапарком, выполнявшим рейсы не только по району и области, но даже в Красноярский край. Если в небе и появится вертолет, то крайне редко. Так что железная дорога – это в полном смысле дорога жизни для района. Ежегодно поездом №?635/636 пользуются 65–70 тыс. пассажиров. Наполняемость вагонов составляет почти 75%. Пенсионеры, сотрудники РЖД, студенты, люди, нуждающиеся в узкоспециальной медицинской помощи, которую невозможно получить в районной больнице, – вот основной контингент пассажиров, которым билет на поезд в тот момент обходился в 248 рублей против 454 за автопроезд. К тому же автобус «Газель», который курсирует по маршруту Томск – Белый Яр, может одномоментно перевозить не более 15 человек. Более вместительным автобусам на зимнике делать нечего – ограничение тоннажа в шесть тонн не позволяет этого делать.

– Мы изучили статистику пассажироперевозок поезда Томск – Белый Яр и убедились, что маршрут имеет большую нагрузку, хотя и не является федеральным направлением. Этот поезд – безальтернативный транспорт для жителей Верхнекетского района, – комментировал тогда ситуацию глава региона Сергей Жвачкин. – Людей в обиду не дадим.

И не дал – обратился к министру транспорта Максиму Соколову, президенту РЖД Владимиру Якунину, начальнику Западно-Сибирской железной дороги Анатолию Регеру. Убедительные аргументы и настойчивость Жвачкина в итоге сняли вопрос об отмене поезда с повестки дня вообще.

Верхнекетцы очень довольны. Как подтвердил один из проводников сохраненного маршрута:

– Это и впрямь Дорога жизни. Недавно женщина в областной центр ехала. Беременная. А через неделю смотрю – уже с малышом в конвертике возвращается. За продуктами белоярцы в город постоянно ездят, подешевле здесь. Бывают у нас и четырехлапые пассажиры – к городским ветеринарам полечиться.

Кстати, с 17 марта 2017 года РЖД вводит новую систему оплаты железнодорожных билетов. Если планировать поездку заранее, то стоимость проезда уменьшается на 20–40%. Так что из Томска до Белого Яра вполне можно будет уехать за 150 рублей.

Север спорту не помеха

«Ну в каком районе мы сможем так поплавать?»

Именно эту фразу гостей Белого Яра частенько цитирует директор районной ДЮСШ Андрей Морозов, стоя у края бассейна. Приезжих удивляет, как легко и просто организовать здесь семейный заплыв.

– Плавание пользуется у нас бешеной популярностью, – гордится Андрей Морозов. – В Сибири мало возможностей поплавать, поэтому ребятишки сюда рвутся. А за 75-летнюю историю райцентра это вообще первый подобный объект.

Но дорожки бассейна используются не только для подготовки пловцов большого спорта. В чаше бассейна корреспондентам «ТН» удается застать поклонниц аквааэробики. Пятнадцать женщин (пусть кто-то посмеет сказать – уставших) собрались после работы. И такое выделывают на воде!

– Мы тренеров не только зазываем со стороны, но и свои кадры выращиваем, – рассказывает Андрей Морозов. – Елена Шолдова, которая ведет сейчас тренировку, бывший медик. А теперь профи в аэробике, йоге и даже бодифлексе.

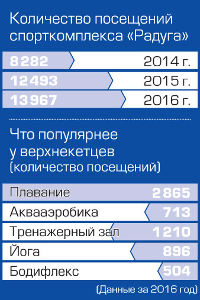

Строительство спорткомплекса «Радуга», который был открыт в 2014 году и на который было затрачено 115 млн (70 процентов суммы из областного и районного бюджетов, остальное – федеральные средства), породило немало скептиков, считающих, что «есть в райцентре и более важные дела». Сегодня ответом пессимистам служит статистика посещений «Радуги». В 2016-м этот показатель достиг 14 тыс. за год.

Строительство спорткомплекса «Радуга», который был открыт в 2014 году и на который было затрачено 115 млн (70 процентов суммы из областного и районного бюджетов, остальное – федеральные средства), породило немало скептиков, считающих, что «есть в райцентре и более важные дела». Сегодня ответом пессимистам служит статистика посещений «Радуги». В 2016-м этот показатель достиг 14 тыс. за год.

– Больше 150 человек занимаются только в спортивной школе, это белоярцы. А для детей из соседних поселков мы регулярно устраиваем дни открытых дверей, – говорит Андрей Морозов.

Пловцы Белого Яра за три года успели выйти на новый уровень. В прошлом году тренерский коллектив спорткомплекса пополнил Андрей Черепанов из Архангельска, где он преподавал в школе олимпийского резерва.

– Хотим заманить к себе еще одного специалиста – тренера по лыжным гонкам, – делится планами Андрей. – Все условия для этого вида спорта есть – много снега, большие просторы, а культивируются лыжи у нас слабо.

Повальный интерес верхнекетцев к спорту привел к тому, что жители района ринулись в атаку на нормы ГТО. 125 знаков отличия разного достоинства (55 из них золотых) заработано за прошлый год. Возраст не помеха – самой уважаемой физкультурницей, сдававшей нормы ГТО, стала 68-летняя Вера Константиновна Люткевич.

Когда торт круче вишенки

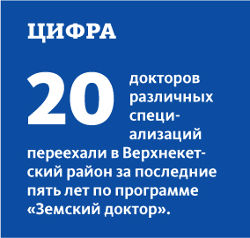

Для онколога Верхнекетской районной больницы Евгения Стерехова идеальный образ врача навсегда связан с героем Булгакова. Но не с коллегой из «Записок юного врача» – до того, как перебраться на север Томской области по программе «Земский доктор», Евгений успел поработать в Ленинске-Кузнецком. Его ориентир – булгаковский профессор Преображенский, блестящий хирург, яркий представитель благородного докторского сословия.

Для онколога Верхнекетской районной больницы Евгения Стерехова идеальный образ врача навсегда связан с героем Булгакова. Но не с коллегой из «Записок юного врача» – до того, как перебраться на север Томской области по программе «Земский доктор», Евгений успел поработать в Ленинске-Кузнецком. Его ориентир – булгаковский профессор Преображенский, блестящий хирург, яркий представитель благородного докторского сословия.

-Не могу сказать, что в Белый Яр меня привел миллион рублей, положенный по программе «Земский доктор» на обзаведение хозяйством. Миллион скорее стал вишенкой на торте, – рассказывает Евгений Стерехов. – Кузбасс, где я работал, совсем не устраивал меня в плане экологической обстановки. Кругом угольное производство, и поэтому можно было увидеть, чем дышишь… Наша семья была в поиске, а тут бывший сокурсник пригласил верхнекетское здравоохранение поднимать.

За чистый воздух Томской области Евгений не переживал – родом он из Бакчарского района.

– Видимо, судьба у меня такая – жить в Яру. Родился в Высоком Яру, работаю – в Белом, – смеется он.

Решение перебраться в сельскую местность, конечно же, обсуждали всей семьей. Больше всего о смене обстановки переживала шестилетняя дочка.

– Вот от кого меньше всего ожидали сложного отношения к переезду! – признается доктор. – Конечно, здесь нет привычной городской инфраструктуры в шаговой доступности, нет городской атмосферы… Но бассейн примирил детей (у Стереховых еще 11-летний сын) с новым местом. Таким не каждый город может похвастать – современный, без толкотни, с классными тренерами. Жена, экономист по образованию, быстро нашла здесь работу. Да и пробок на дорогах, в которых впустую тратишь кусок жизни, нет.

Приехавший в Белый Яр в октябре прошлого года врач сегодня – в процессе профессионального становления. С симпат ией относясь к размеренному сельскому жизненному укладу, в работе тем не менее простоя не терпит. За несколько месяцев он успел улучшить диагностическую составляющую своего направления настолько, что часть процедур пациенты могут теперь получать на месте, не выезжая в Томск.

ией относясь к размеренному сельскому жизненному укладу, в работе тем не менее простоя не терпит. За несколько месяцев он успел улучшить диагностическую составляющую своего направления настолько, что часть процедур пациенты могут теперь получать на месте, не выезжая в Томск.

– Столкнулся с мнением, что в селах врачи несколько не дотягивают до уровня, зато в городе профессор на профессоре, – улыбается Евгений. – Поработав и тут и там, могу с уверенностью сказать, что это не так. Технически, конечно, наша больница уступает городской. Но здесь работают, в том числе благодаря программе «Земский доктор», очень грамотные специалисты.

На этапе согласований (не без участия доктора Стерехова) находится и вопрос об открытии в районной больнице маммологического кабинета, и тогда появится возможность проводить ультразвуковое исследование молочных желез. В перспективе доктор видит вероятность пункционной биопсии под контролем УЗИ. Исследования материала будут проводиться здесь же. Для Верхнекетского района это будет серьезным прорывом.

– На предыдущем месте работы я хорошо освоил эту методику, – рассказывает врач. – Но поскольку эта процедура не входит в систему ОМС, она будет платной, чтобы покрывать стоимость расходных материалов. Но плата за процедуру все равно будет ниже, чем дорожные расходы до Томска.

Фанат охоты и рыбалки, доктор ждет весны. Там и щука, и охота… и открытие маммологического кабинета, глядишь, согласуют.

Это сладкое слово «новый»

– Пятилетка для района была непростой, как, впрочем, жизнь любого человека. Но интересной и насыщенной. Давно в наших краях так громко не работали строительные краны, бетономешалки, сваебойные машины… Пальцев рук не хватит, чтобы перечислить все новые объекты района. Но некоторыми мы гордимся особенно. При поддержке областной администрации у нас появился суперсовременный детский сад в райцентре, который полностью аннулировал очередь в дошкольные заведения; шикарный бассейн; три котельные, работающие на экологическом топливе; патологоанатомическое отделение райбольницы – стыдно сказать, но раньше оно занимало допотопный балок. Стационар вообще изменился до неузнаваемости – ремонт коснулся каждого его уголка. В райцентре появился новый игровой спортивный зал, строительство которого профинансировал глава региона Сергей Жвачкин из фонда непредвиденных расходов.

В поселках района тоже много нового. На Центральном, когда там сгорело административное здание, в котором располагалась в том числе и школа, многие ставили большой жирный крест. Были мысли закрыть поселок, людей перевезти в Белый Яр. Но глава области принял решение построить в Центральном новое административное здание. Построили оперативно, качественно. Теперь в этом здании и школа, и администрация поселка, и библиотека, и фельдшерско-акушерский пункт, и контора ЖКХ, нашлось место и культработникам. Для населенного пункта это здание, появившееся в результате волевого решения губернатора, сегодня стало сердцем поселка. И с новым сердцем поселок зажил совершенно по-новому.

Район удачно вписался в программу губернатора по ремонту дорог. В рамках этой программы нам было выделено 20 миллионов рублей. Деньги освоены в срок, качество ремонта радует. Значит, и нынче получим такую же сумму, ведь, по задумке Сергея Анатольевича, кто по-хозяйски распорядится дорожными деньгами, вовремя отчитается за их использование, тот может рассчитывать на такую же сумму нынче. Мы все контрольные процедуры прошли успешно, так что летом возьмемся за новые участки дорог и в районе, и в райцентре.

Мы вообще стараемся участвовать во многих программах областной власти. По программе «Мобильный учитель» приобрели автомобиль «Нива» и теперь учителей из райцентра возим в школу поселка Ягодное. По другой программе – «Обеспечение населения сотовой связью» – мы тоже получаем хорошие деньги – 3 900 тысяч рублей. Уже идет отбор оператора, так что совсем скоро сотовая связь придет в поселки Дружный, Центральный, Нибега. Пока остается эта проблема для Макзыра, но мы пытаемся и ее снять.

Для комфорта людей у нас делается немало: открыли многофункциональный центр, и народ быстро понял, что это отличная штука, удобная, экономящая время. Появился у нас и кинотеатр в формате 3D на деньги гранта «Фонд кино».

Под лежачий камень, сами знаете, вода не течет. Поэтому мы внимательно следим за различными программами, конкурсами и грантами, благо что областные власти в этом смысле работают очень эффективно. В нашем несельскохозяйственном районе только за последние три года сразу четыре крестьянско-фермерских хозяйства стали победителями областного конкурса, получив серьезную грантовую поддержку. Сегодня эти хозяйства успешно развиваются, одно из них заканчивает строительство площадки для убоя скота. Это будет первая такая площадка в районе, и она востребована фермерами.

Когда в 2015 году верхнекетцы первыми в Томской области официально зарегистрировали в Министерстве юстиции свою добровольную народную дружину (а во многих населенных пунктах у нас нет даже участковых полицейских), никто и предположить не мог, что уже через год она станет лучшей в области и получит грант – 300 тысяч рублей. Их мы планируем потратить на создание еще одного летнего палаточного лагеря для детей. Один такой лагерь функционирует на базе школы №?1 и появился как раз пять лет назад. Это замечательная форма воспитания детворы – ребята живут в палатках, сами ловят рыбу, готовят обеды, топят баню, занимаются спортом… Словом, познают жизнь как она есть.

Стоит сделать лишь несколько шагов в сторону от оживленного проспекта и открыть неброскую дверь в пристройке к школе № 32, расположенной на пересечении пр. Ленина и ул. Пирогова, как попадаешь в… блиндаж. Фронтовой, в три наката. В нем вещи и оружие бойцов. Здесь музей. Несмотря на статус школьного, это самый настоящий музей, известный не только в Томске, но и за его пределами. Он посвящен славному боевому пути знаменитой 19-й гвардейской стрелковой дивизии. В нынешнем году музею боевой славы исполняется 45 лет. Можно только представить, сколько юных и взрослых томичей благодаря экспозициям и ярким рассказам сотрудников и гостей музея узнали о мужестве, чести и храбрости наших бойцов, тяготах войны и великой Победе.

Стоит сделать лишь несколько шагов в сторону от оживленного проспекта и открыть неброскую дверь в пристройке к школе № 32, расположенной на пересечении пр. Ленина и ул. Пирогова, как попадаешь в… блиндаж. Фронтовой, в три наката. В нем вещи и оружие бойцов. Здесь музей. Несмотря на статус школьного, это самый настоящий музей, известный не только в Томске, но и за его пределами. Он посвящен славному боевому пути знаменитой 19-й гвардейской стрелковой дивизии. В нынешнем году музею боевой славы исполняется 45 лет. Можно только представить, сколько юных и взрослых томичей благодаря экспозициям и ярким рассказам сотрудников и гостей музея узнали о мужестве, чести и храбрости наших бойцов, тяготах войны и великой Победе.

Бенефис Галины Щербаковой прошел с аншлагом. Зрительный зал культурного центра «Чулым» в селе Первомайское первого марта был набит битком. Галина Владимировна — бренд Первомайского района, специалист высшей пробы.

Бенефис Галины Щербаковой прошел с аншлагом. Зрительный зал культурного центра «Чулым» в селе Первомайское первого марта был набит битком. Галина Владимировна — бренд Первомайского района, специалист высшей пробы.

Иосиф 13 лет и Мария, 10 лет – брат и сестра. Иосиф – парень ершистый, но отзывчивый. С ним можно договориться и найти общий язык. Эмоциональный, шумный и подвижный подросток. Любит заниматься в спортзале на тренажерах. Играет в теннис и футбол. Взрослые и дети называют Иосифа Есей. Недавно он выступал за сборную центра помощи детям на областных соревнованиях по футболу. Ребята заняли третье место. Иосиф с удовольствием выполняет мужскую работу. Вместе с другими ребятами Еся убирал снег на территории центра. Мальчишки целые горы играючи перелопатили, в этом году снега было особенно много. Весной Иосиф помогает вскапывать участок под картошку, овощи и цветы.

Иосиф 13 лет и Мария, 10 лет – брат и сестра. Иосиф – парень ершистый, но отзывчивый. С ним можно договориться и найти общий язык. Эмоциональный, шумный и подвижный подросток. Любит заниматься в спортзале на тренажерах. Играет в теннис и футбол. Взрослые и дети называют Иосифа Есей. Недавно он выступал за сборную центра помощи детям на областных соревнованиях по футболу. Ребята заняли третье место. Иосиф с удовольствием выполняет мужскую работу. Вместе с другими ребятами Еся убирал снег на территории центра. Мальчишки целые горы играючи перелопатили, в этом году снега было особенно много. Весной Иосиф помогает вскапывать участок под картошку, овощи и цветы. Толя (16 лет), Кирилл (14 лет) – родные братья. Отличные спортсмены – футболисты и теннисисты. Эмоциональные, добрые парни. Очень дружны между собой. Толя – спокойный и мягкий. Кирилл – серьезный с сильным характером. Бывает вспыльчив, но очень быстро отходит. На футбольном турнире среди центров помощи детям Кирилл получил приз лучшему игроку.

Толя (16 лет), Кирилл (14 лет) – родные братья. Отличные спортсмены – футболисты и теннисисты. Эмоциональные, добрые парни. Очень дружны между собой. Толя – спокойный и мягкий. Кирилл – серьезный с сильным характером. Бывает вспыльчив, но очень быстро отходит. На футбольном турнире среди центров помощи детям Кирилл получил приз лучшему игроку. Толя и Кирилл уравновешивают друг друга. И в спорте и в жизни они лидеры, примеры для подражания. Мальчики трудолюбивые, их не надо десять раз просить выполнить то или иное задание. Парни не поддаются дурному влиянию, у них есть своя жизненная позиция. Родители братьев лишены родительских прав. В детском доме ребята уже несколько лет. Будет здорово, если у них появятся приемные родители, наставники, которые помогут им войти во взрослую самостоятельную жизнь.

Толя и Кирилл уравновешивают друг друга. И в спорте и в жизни они лидеры, примеры для подражания. Мальчики трудолюбивые, их не надо десять раз просить выполнить то или иное задание. Парни не поддаются дурному влиянию, у них есть своя жизненная позиция. Родители братьев лишены родительских прав. В детском доме ребята уже несколько лет. Будет здорово, если у них появятся приемные родители, наставники, которые помогут им войти во взрослую самостоятельную жизнь. Валерия 11 лет, Анастасия 8 лет, Евгений, 5 лет – сестрички Жени – барышни активные и с твердым характером. Воспитателям их не приходится убеждать, что-либо сделать: надо, значит надо. Но если девчонки сказали «не буду», заставлять их бесполезно. Они легко вступают в контакт со взрослыми и ровесниками. Старшая Валерия любит участвовать в конкурсах, танцует, поет. Еще Лере нравится фотографировать детей и делать селфи.

Валерия 11 лет, Анастасия 8 лет, Евгений, 5 лет – сестрички Жени – барышни активные и с твердым характером. Воспитателям их не приходится убеждать, что-либо сделать: надо, значит надо. Но если девчонки сказали «не буду», заставлять их бесполезно. Они легко вступают в контакт со взрослыми и ровесниками. Старшая Валерия любит участвовать в конкурсах, танцует, поет. Еще Лере нравится фотографировать детей и делать селфи. Влад, 10 лет, Кирилл, 8 лет, Артем 6 лет, Ксения, 4 года – самый старший в этой великолепной четверке Влад. Владик – удивительный ребенок: всегда говорит только правду. Любит играть со своими братьями и сестренкой, очень хорошо танцует. Добродушный мальчишка, делится с ребятами всем, что у него есть.

Влад, 10 лет, Кирилл, 8 лет, Артем 6 лет, Ксения, 4 года – самый старший в этой великолепной четверке Влад. Владик – удивительный ребенок: всегда говорит только правду. Любит играть со своими братьями и сестренкой, очень хорошо танцует. Добродушный мальчишка, делится с ребятами всем, что у него есть.

Под таким девизом проходит областной фестиваль. В этот день озеро Родниковое превращается в рыбачью мекку. По уже сложившейся традиции открыл фестиваль Сергей Жвачкин.

Под таким девизом проходит областной фестиваль. В этот день озеро Родниковое превращается в рыбачью мекку. По уже сложившейся традиции открыл фестиваль Сергей Жвачкин.

Россияне основными продуктами питания в последнее время обеспечены. Поэтому производители пошли на экспорт: страна становится одним из крупнейших в мире поставщиков качественной сельскохозяйственной продукции. Санкции со стороны западных стран способствовали диверсификации нашей экономики: спустя три года после их введения Россия готова снабжать мир не только черным золотом, но и излишками с золотых нив. И речь не только о крупах и растениеводстве в целом. Животноводство, которое ранее считалось преимущественно нерентабельным, благодаря современным управленческим моделям и технологиям производства стало стремительно развиваться.

Россияне основными продуктами питания в последнее время обеспечены. Поэтому производители пошли на экспорт: страна становится одним из крупнейших в мире поставщиков качественной сельскохозяйственной продукции. Санкции со стороны западных стран способствовали диверсификации нашей экономики: спустя три года после их введения Россия готова снабжать мир не только черным золотом, но и излишками с золотых нив. И речь не только о крупах и растениеводстве в целом. Животноводство, которое ранее считалось преимущественно нерентабельным, благодаря современным управленческим моделям и технологиям производства стало стремительно развиваться.  По первому же взгляду на статистику становится понятно, что томскому животноводческому сектору есть куда расти. На сегодня томичи обеспечены мясом птицы на 138%, свининой – на 125%, а говядиной – лишь на 59%. Своей говядины, конкурентной по вкусовым качествам и стоимости, нам не хватает.

По первому же взгляду на статистику становится понятно, что томскому животноводческому сектору есть куда расти. На сегодня томичи обеспечены мясом птицы на 138%, свининой – на 125%, а говядиной – лишь на 59%. Своей говядины, конкурентной по вкусовым качествам и стоимости, нам не хватает.

Светлана Симонова, председатель комитета правового и кадрового обеспечения Департамента труда и занятости населения Томской области

Светлана Симонова, председатель комитета правового и кадрового обеспечения Департамента труда и занятости населения Томской области