О том, почему молодежь сводит счеты с жизнью

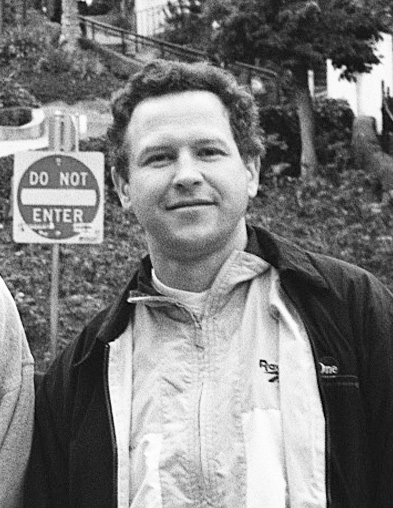

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии СибГМУ:

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии СибГМУ:

– Недавно в СМИ появились сообщения о том, что в Северске девушка и ее молодой человек покончили с собой. Я не знаю подробностей этой трагедии, но, судя по комментариям в Интернете, их связывали романтические чувства. Меня как обычного рядового гражданина этот случай искренне огорчил, а как специалиста, который давно занимается исследованием проблемы суицидов, удивил. Почему? Потому что такая причина самоубийства, как неудовлетворенность любовной ситуацией (я это называю кратковременным эмоциональным всплеском), сегодня встречается крайне редко.

Наиболее типичны сейчас в молодежной среде суициды, совершенные под воздействием алкоголя и наркотиков. Если в обычном сознании этот фактор (желание умереть) дремлет, то в измененном просыпается. Не открою Америки, если скажу, что подростковый возраст очень сложный. Три составные части психики – тип личности, характер, темперамент – в пубертатном периоде только формируются и часто находятся в дисбалансе. Ребята легко ранимы, обидчивы. Для самоутверждения пробуют наркотики, алкоголь. У многих появляется нездоровый интерес к теме смерти. У меня, например, была пациентка-старшеклассница, которая зачитывалась «Анной Карениной» и «Войной и миром», селективно выбирая из романов места, связанные с гибелью героев. Еще один пациент, мальчик, ходил в Пушкинскую библиотеку исключительно за книгами по танатологии (наука о смерти). Тинейджеры, как и взрослые, тоже склонны к депрессиям, неврозам, которые служат почвой для суицидов.

Парадоксально, но в меньшей степени суицидальные настроения испытывают дети из мало-обеспеченных семей и так называемые социальные сироты. Они с малолетства получают закалку тяжелыми условиями жизни и становятся более стрессоустойчивыми, чем их благополучные сверстники.

В целом же, по данным ВОЗ, по числу самоубийств подростков Россия в 2010 году вышла на первое место в мире. А среди регионов, в которых сложилась самая тревожная ситуация, детский омбудсмен Павел Астахов назвал Кемерово, Курган, Бурятию и…Томск. В нашей области было зарегистрировано девять завершенных случаев суицида молодых людей в возрасте от 15 до 19 лет.

Статистика неприятная, но, с моей точки зрения, вполне объяснимая. Система профилактики суицидов, которая когда-то существовала в стране, разрушена. В Москве был всесоюзный центр по проблемам суицидов, в регионах действовали аналогичные службы. Сейчас практически ничего этого нет. Детские психиатры работают не на профилактику и раннее выявление, а по обращениям. Все, что касается аутоагрессивного поведения (агрессии, направленной против себя), выпало из сферы интересов здравоохранения. У нас даже из программы подготовки психиатров исчез такой предмет, как суицидология. Специальность сексология есть, а суицидологии – нет! Стоит ли после этого удивляться печальной статистике?

О сорванном «Голосе»

Елена Сидоренко, руководитель ассоциации независимых наблюдателей «Голос» в Томске:

Елена Сидоренко, руководитель ассоциации независимых наблюдателей «Голос» в Томске:

– За 7 лет нашей работы такого еще не было. Бывали единичные случаи, когда нас не хотели пускать на избирательные участки, но мы всегда добивались справедливости. К сожалению, сегодня в политику приходит мода единоличного решения, когда вердикт выносит не коллегия путем голосования, а один человек.

В пятницу мы предупредили избирком о том, что будем работать на избирательных участках.

Рассказали, что будем делать, сколько человек будет участвовать, и расстались мирно. На следующий день от Эльмана Юсубова (председатель облизбиркома. – Ред.) приходит письмо, в котором он называет нашу деятельность не соответствующей избирательному законодательству.

Реакция председателей участковых комиссий на письмо была разная. Кто-то извинялся и просил уйти, кто-то выгнал ребят взашей, а кто-то решил, что закон выше распоряжения избиркома. Кроме того, в двух партиях нам разрешили пройти на участок под видом своих наблюдателей. В итоге из 37 работников «Голоса» лишь 12 смогли наблюдать за выборами. Нам приходилось работать полулегально.

Давление на нашу организацию было в нескольких регионах, но в Сибири – в Новосибирске, Омске, Горно-Алтайске, Барнауле – все допущены до участков. И вдруг Томск, который называют островком демократии… Сразу же мы подали заявление в прокуратуру. Ответ не заставил себя ждать: председатели участковых комиссий «не так поняли» слова Юсубова, и теперь пусть избирком сам разбирается с ситуацией.

Возможно, выступления против нашей организации вызваны тем, что «Голос» с каждым годом становится все сильнее и многочисленнее. Раньше мы не делали таких серьезных проектов, как «Карта нарушений», и власть это беспокоит. Нас называют продажными, говорят, что мы живем на американские деньги. Какие американские деньги?! Наши наблюдатели получают 1 тыс. рублей. Никто не готовит их к оранжевой революции. И вообще мы аполитичны и не поддерживаем ни одну из партий.

Сейчас мы собираемся обжаловать решение прокуратуры в вышестоящих органах, потому что нам необходимо вернуть лицо и добиться права присутствовать на выборах в марте. Когда я спросила ребят, собираются ли они работать дальше, они хором ответили: «Да».

О неправильном строительстве

Михаил Андрианов, председатель правления ООО «Промрегионбанк»:

Михаил Андрианов, председатель правления ООО «Промрегионбанк»:

– Кризис, который начался в 2008 году (и, на мой взгляд, до сих пор продолжается, просто вступает в разные фазы), действительно затронул строительную отрасль. Но, думаю, причина большого числа банкротств строительных компаний в Томске была в другом. Проблемы в строительной отрасли в России возникли потому, что у нас извращена сама система финансирования строительства и ее структура, она вертикально интегрированная, чего нет, пожалуй, ни в одной стране. Задача компаний – сначала собрать деньги у народа, затем построить, потом еще и продать, то есть все три фазы осуществляют строители. Но зачастую что-то из этого списка они просто не умеют делать, что-то делают хуже, чем нужно. Например, в Томске в строительных компаниях не всегда эффективно делают финансовый анализ строительного объекта: сначала берутся строить и только потом начинают считать. Не всегда отслеживают, куда двигается рынок продаж, что востребовано, а что нет.

Сегодня многие новшества к нам приходят с Запада, и надо этот опыт использовать. Там рынок устроен так, что строительная компания просто получает подряд и работает, не думая, где ей взять деньги. Она построила дом и получила свой доход. Ее задача – качественно возводить здания, а не привлекать средства и не продавать площади, строители этого не умеют и не должны уметь.

Всю работу по привлечению средств там осуществляют девелоперы – по сути, инвесторы, которые вкладывают в строительство, желая получить прибыль от продажи или сдачи в аренду объекта после его постройки. В России более популярно понятие «застройщик», унаследованное от советских времен. Застройщик, конечно, тоже вправе привлекать денежные средства дольщиков, но не это его главная задача.

На мой взгляд, каждый должен заниматься своим делом: привлекать деньги должны девелоперы, финансовыми вопросами пусть занимаются банки, а строителям остается только строить.

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии СибГМУ:

Петр Балашов, профессор, заведующий кафедрой психиатрии, наркологии, психотерапии СибГМУ:  Елена Сидоренко, руководитель ассоциации независимых наблюдателей «Голос» в Томске:

Елена Сидоренко, руководитель ассоциации независимых наблюдателей «Голос» в Томске:  Михаил Андрианов, председатель правления ООО «Промрегионбанк»:

Михаил Андрианов, председатель правления ООО «Промрегионбанк»:

Марина Анисимова, директор центра «Инклюзия», победитель всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2011»:

Марина Анисимова, директор центра «Инклюзия», победитель всероссийского конкурса «Социальный предприниматель – 2011»:  Элеонора Львова, этнолог, доцент ТГУ:

Элеонора Львова, этнолог, доцент ТГУ:  Сергей Кетов, профессор Токийского университета:

Сергей Кетов, профессор Токийского университета: