Те, кто не попал на недавнюю премьеру томской драмы «Амели», могут так и не увидеть этот спектакль. На днях театр получил письмо от Сибирского отделения Российского авторского общества: французское агентство требует снять с репертуара «Амели». Причина – томский спектакль отражает только главную сюжетную линию романа «Метафизика труб» Амели Нотомб и не затрагивает сопутствующие темы.

– Для коллектива театра, который вложил в постановку массу времени, сил и финансовых средств, это известие стало шоком. Мы бережно перевели на сценический язык практически все мотивы романа. Скажу больше: чтобы максимально сохранить авторскую тематическую мозаику, мы не стали сокращать спектакль, который получился трехчасовым, – комментирует Александр Огарев, главный режиссер театра драмы и постановщик «Амели». – Скорее всего, причина возникшего недоразумения – неверно оформленная нами заявка. При заполнении привычного в таких случаях опросника РАО была сделана приписка: спектакль будет посвящен только отдельным темам романа. Именно эта приписка и возмутила французов. Они не видели спектакля, не читали инсценировку, но трактовали комментарий к опроснику как варварское обращение с оригинальным текстом.

Сейчас театр драмы пытается в пожарном порядке исправить ситуацию. За помощью в организации переговоров с французским авторским обществом томичи обратились в РАО и французский культурный центр в Москве. Есть идея связаться с самой Амели Нотомб, но это сложнее: она не пользуется компьютером, пишет романы от руки и неохотно делится своими контактами.

– Тем не менее есть надежда, что нам все-таки удастся переубедить агентов писательницы или достучаться до нее самой, – говорит Александр Огарев. – Мы готовы прислать французам видеозапись «Амели» и даже пригласить их в Томск на спектакль, чтобы из первых уст услышать отзыв о качестве нашей работы.

Пока же театр вынужден временно приостановить показ «Амели». Два спектакля, запланированных на ноябрь, уже отменены.

Архив рубрики: widgets

На перекрестке перемен

Сейчас, спустя некоторое время, прошедшее с момента начала череды реформ в МВД, можно смело констатировать тот факт, что далеко не все из них пошли на пользу делу. Коснулось это и ГИБДД – недоработки ведомственных преобразований зачастую смазывают положительный эффект от действительно полезных нововведений. И, судя по всему, сейчас вполне был бы уместен диалог служб регулирования дорожного движения — с его участниками. К обоюдной пользе.

По общему, откровенному мнению представителей обеих сторон, высказанному в ходе неофициальных опросов и бесед, стало совершенно очевидным то, что недавнее сокращение личного состава ГИБДД явно не пошло на пользу дорожному движению. Например, в Томске это стало бросаться в глаза – если раньше на проблемных участках, особенно в пиковое время суток, руководство старалось в оперативном режиме перебрасывать и ставить туда регулировщиков, то сейчас, из-за сокращения, на это просто элементарно не хватает людей. А между тем, пиковая загруженность томских дорог, по ряду объективных причин, медленно но верно возрастает – это обусловлено целым рядом факторов, и прежде всего, конечно же — увеличением числа автовладельцев, по формуле — «дороги те же, а машин больше». Как следствие этого – повышение уровня стрессовых ситуаций для самих водителей, что и подтверждается резким увеличением числа ДТП – сводки о погибших и раненых в результате дорожных происшествий, за прошедшие месяцы, напоминают боевые. Заметно больше стало за рулем подвыпивших, и так называемых «стритрейсеров», гоняющих на бешеной скорости даже по улице Ленина, особенно по вечерам выходных дней, с ревом глушителей «на прямотоке»! В некоторых российских регионах местная власть на свое усмотрение уже повела беспощадную борьбу с такими опасными «гонщиками». Например, во Владивостоке стали делать замеры уровня шумности глушителя, со всеми вытекающими последствиями, а глава Чеченской Республики Р.Кадыров вообще лично принял участие в рейде ГИБДД, в ходе которого лишали прав и отправляли на арест-площадку авто таких «каскадеров» и, как результат — теперь грозненские «автоджигиты» присмирели.

Чем руководствовались правительственные чиновники, «оптимизируя» службы ГИБДД и выставляя специалистов на улицу – непонятно, ведь во всем мире, офицер дорожной полиции – это ценный «штучный товар», на юридическую и техническую подготовку которого затрачиваются огромные средства. Тем более что уровень технической оснащенности служб постоянно повышается – приходят новые приборы и техсредства, требующие качественной инженерной подготовки для грамотного использования. Например, один только лазерный алкотестер «Бутон», который позволяет инспектору дистанционно, бесконтактным способом выявлять в плотном многорядном автомобильном потоке предполагаемого опасного пьяного водителя, представляет собой уникальный прибор инновационного уровня технологий. Надо ли говорить о том, насколько усложняются онлайновые компьютерные системы и их программное обеспечение, с которыми скоро все чаще придется работать инспекторам — в первую очередь это напрямую касается момента, который у инспекторов известен под названием «расписать дорожку». Польза для автовладельцев здесь совершенно очевидна, поскольку зарубежный опыт показал – например, видеосъемка повреждений транспортного средства на месте ДТП, с онлайновой отправкой файла на единый компьютер ГИБДД, разрешила бы целый ряд юридических недоразумений и сложностей, возникающих при обычном «бумажном» оформлении. Это касается весьма щепетильного момента заполнения графы «повреждения», ибо, как раз от этого напрямую зависят выплаты страховых компаний. Ведь, не секрет, что очень часто страховщики, цепляясь за каждое слово в этой графе, попросту тянут время на всяческие запросы в ГИБДД по факту данного ДТП, трактуя его в выгодную для себя сторону, с целью уменьшения суммы выплат. А, например, при отсутствии на месте аварии экипажа ДПС, которых теперь катастрофически не хватает, страховщики могут потом вообще не принять документы, составленные лишь только аварийными комиссарами. Это касается и определения «возможных скрытых повреждений», поскольку любому грамотному специалисту из техэкспертизы будет намного легче доказать факт их наличия или отсутствия по ролику онлайнового осмотра транспортного средства с места аварии.

Совместный диалог ГИБДД с общественностью, в виде обратной связи, необходим еще и потому, что например изменения в городской застройке, также, напрямую влияют на изменение характера дорожного движения. Это касается установки или перемены дорожных знаков, которые призваны облегчать подобные ситуации. Вот, только два примера, что называется – навскидку – «заколдованный» перекресток улиц Белая и Кривая – на нем с удивительной постоянностью, почти каждую неделю происходит одна и та же ситуация с ДТП, или предпосылками к нему. Совершенно очевидно, что там необходимо проанализировать ситуацию и, скорее всего – поставить какой-то дополнительный предупреждающий знак. Второй пример касается безопасности именно пешеходов – на перекрестке улиц Октябрьской и Средне-Кирпичной, если его пересекать, двигаясь снизу вверх по Октябрьской с правой стороны, то легко заметить, как нелегко это дается пожилым людям, да еще в момент интенсивного автодвижения, ибо сам спуск и подъем к его переходной части два раза «ныряет» сверху вниз, и наоборот. По крайней мере, там необходимо сделать нормальные ступеньки и нарисовать узаконенную «зебру». Таких проблемных мест в городе мы насчитали, как самый минимум, под сотню – и, конечно же, отработка их до безопасного уровня, это дело совместной работы трех инстанций — ГИБДД, мэрии и общественности.

Общественного диалога требуют и запланированные нововведения в ПДД – здесь также явно требуется двухсторонняя общественно-ведомственная экспертиза принимаемых пунктов. Например, введение поправок к КоАП в виде «балльной системы наказания водителей» могло бы действительно стать неплохим новшеством, по аналогии с советскими «дырками в талоне», которые выполняли, прежде всего, функции предупреждения и профилактики нарушений, а не только его «карательную» составляющую. В его предлагаемом варианте, например, предусматривается лишение прав за трехразовое превышение скорости в течение одного года. И все вроде бы правильно, однако, настораживает то, что в проекте постановления правительства к поправкам в ПДД многое там определяется общим термином «опасное вождение». Точнее сказать – налицо возможность слишком широкого толкования его пунктов самими инспекторами, а также – сложность его восприятия водителями. Редактор журнала «За рулем» Сергей Смирнов весьма обоснованно опасается того, что если вы, к примеру, в том или ином случае, и в зависимости от возникшей ситуации, два раза перестроились, или же резко затормозили перед неожиданно выскочившим пешеходом, то инспектор может вполне и запросто истолковать это как «агрессивное вождение». То есть, необходимо четко прописать, какая конкретно дистанция считается опасной, в какой ситуации, и на какой скорости, хотя сама основа правовой конструкции определения и квалификации такой ситуации, конечно же, должна состоять из нескольких нарушений, совершенных одновременно, или в течение короткого времени. Однако, и здесь есть момент, над которым стоит все-таки крепко подумать, он касается самого массового вида нарушения – неосторожного превышения скорости на 20-40 км/ч. Вполне очевидно, что если применять лишение прав за такое трехкратное нарушение – значит, оставить страну без водителей. И вот тут, на практике, в дорожной ситуации, неизмеримо возрастет роль профессиональных и человеческих качеств инспектора – ведь именно он должен определить главное, злостный ли, «безбашенный» нарушитель перед тобой, или же трудяга-водила, допустивший промашку по причине усталости. Тем более, что рассчитывать на помощь самих таких законопослушных водителей призвал личный состав сам глава ГИБДД РФ Виктор Нилов – это общемировая практика, успешно сочетаемая и дополняющая информацию с камер слежения и видеорегистраторов, она уже применяется в некоторых регионах и нашей страны. Наши водители активнее стали предоставлять в ГИБДД данные с личных видеорегистраторов, что уже помогло в определении истинных причин многих аварий и даже раскрыть ряд преступлений. Стали они нормально воспринимать и такой подход к делу, когда сообщить по телефону на пункт ДПС о замеченном ими, в ряду движения, пьяном или агрессивном ездоке – это вовсе не какое-то там «стукачество», а возможно чьи-то спасенные жизни.

Кстати, об этих самых жизнях, которые можно было бы спасти. Суровая статистика показала, что за 2014 год в России было зарегистрировано свыше 200 000 ДТП, в которых погибло 27 000 человек, травмировано 253 000! Как себя проявят цифры 2015 года можно догадываться – снижение вряд ли предвидится.

Опыт практического применения всех пунктов нововведений, принятых за прошедшие годы, еще раз подтвердил правило, что невелик прок там, где они принимаются чиновниками без широкого общественного обсуждения. В нашем Томске это как никогда актуально – город растет, вместе с количеством автовладельцев, а «пробки» на дорогах в пиковые часы стали напоминать московские. А значит, крайне необходим не только диалог общественности с дорожной полицией, но и помощь ей со стороны общества. В условиях некомплекта личного состава такая помощь не помешала бы в виде совместных дежурств мобильных патрулей – такое тоже уже практикуется в регионах, когда активная молодежь, особенно из числа членов РОСТО и авто-спорт клубов, выезжает в патрулирование на своих личных авто совместно с нарядами ГИБДД. Вполне востребованным может стать общественный наблюдательный совет при областном ГИБДД, с правом проведения общественной экспертизы всех нововведений. Он мог бы состоять из ветеранов-автомобилистов, и спортивной молодежи. Совершенно очевидно, что порядок и безопасность на дорогах нашего старинного родного города зависит от всех нас — трудный перекресток перемен не должен остаться без надзора.

Виктор Курочкин (Величко)

С Днем сотрудника органов внутренних дел!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел России! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы стоите на страже фундаментальных основ нашего общества, защищая права и свободы граждан. Своим повседневным трудом вы обеспечиваете правопорядок и безопасность на дорогах, оказываете решительное противодействие коррупции и экстремистским проявлениям.

Ваша служба связана с большим риском. Вы оберегаете нашу жизнь и здоровье, не жалея сил, нередко подвергая себя опасности. Исполняя свои обязанности, проявляете храбрость, самообладание, умение мгновенно реагировать на происходящее и без колебаний принимать решения в экстремальных условиях.

Дорогие друзья! Позвольте выразить вам признательность за профессионализм и мужество. Уверен, каждый из вас искренне предан своему делу, и для многих из вас служба стала настоящим призванием. Вас не пугают сложности профессии, и это лучший пример для молодежи.

Примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, успехов и благополучия! Всего самого доброго вам и вашим близким!

С праздником!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Н. Рогожкин

Томский след в королевских гонках. 24 томича съездили на Гран-при России

Алина Колпакова

Фото автора

«Формула-1» – самые популярные в мире кольцевые автогонки. Чемпионат мира в этом классе, который называют королевским, проводится каждый год и состоит из пары десятков отдельных этапов, имеющих статус Гран-при. На каждый из этапов собираются сотни тысяч зрителей, а телетрансляции смотрят десятки миллионов по всему миру. Один из этапов второй год подряд прошел в России – в Сочи на трассе в Олимпийском парке. В этом году среди тех, кто обеспечивал работу «Сочи Автодрома» и сопутствующих площадок в рамках гоночного уикенда 8–11 октября, были 24 студента ТГУ. Среди них – практикантка «Томских новостей» Алина Колпакова. Она во всех красках рассказывает о том, как это было.

Волшебная история

На территории олимпийского парка, где проходили зимние Олимпийские игры – 2014, специально для проведения одного из этапов Гран-при «Формулы-1» построили автодром. Кроме непосредственно трассы там находится много других объектов, в том числе фуд-корты, которыми руководит компания «Волшебные истории». Она и направила заявку на набор работников в разные города. На нее откликнулся Томский государственный университет и собрал сервисный отряд. Так мы и отправились перевоплощаться в кассиров, бэк-кассиров, поваров и разнорабочих. Кто-то полетел навстречу приключениям на самолете, кто-то выбрал 85-часовое путешествие на поезде.

Для болельщиков в центре внимания была, конечно, «Формула-1». Свободные заезды, квалификация, гонка… Победителем Гран-при России во второй раз стал британский пилот Льюис Хэмилтон, а россиянин Даниил Квят стал пятым. Однако сама гонка продолжалась всего пару часов, а мероприятия в рамках Гран-при – несколько дней. И обеды, а также завтраки с ужинами для почти 150 тыс. участников и болельщиков никто не отменял.

На территории парка расположено очень много точек питания. В основном это фастфуд. И люди вынуждены пользоваться услугами фуд-кортов, потому что питание и напитки через контрольно-пропускные пункты «Сочи- Автодрома» проносить нельзя.

Перед отправкой

Нас нельзя было назвать волонтерами. С одной стороны, мы добирались до Сочи за свой счет (хотя некоторым помогали факультеты ТГУ), с другой – какие-то деньги мы все-таки заработали. Я покупала билет на поезд со скидкой 30% на боковые верхние места – не самый лучший вариант для поездки длиной в 3,5 дня. Но, когда перед студентами встает вопрос о деньгах, они по наитию выбирают самый бюджетный вариант из имеющихся. Билеты мне обошлись в 7,5 тыс. рублей.

Нам было необходимо получить санитарные книжки. Для этого – посетить лекции по санитарному минимуму и гигиене, пройти череду врачебных обследований, обязательных для работы в общепите, и в итоге аттестоваться в соответствии с санитарными требованиями. На это ушло еще 2,5 тыс. рублей.

Вещи собраны, пора отчаливать. Было сложно угадать, как одеваться. Ведь в Сочи в начале октября бархатный сезон, а у нас как раз первый снежок прошел. И ехать предстояло через полстраны. Большую часть пути погода практически не отличалась от томской. Ощутимо теплее стало только в Ростове.

Как все начиналось

Прошло всего несколько недель, а уже очень трудно вспомнить каждый день в отдельности. Ну, понятно, неделя в пути, но что мы делали в Сочи две недели, если гоночный уикенд длится всего четыре дня?

Самое первое и самое важное в первый день – получение аккредитации. Для каждого посетителя олимпийского парка это необходимый документ, который на время становится важнее паспорта. Там указывается, какие объекты разрешено посещать. Например, на главную трибуну пускали только волонтеров, охранников и болельщиков.

Потом мы слушали инструктаж из уст нашего главного менеджера. Было жарко. Мы долго сидели под солнцем, у многих обгорела кожа. Некоторые при первой возможности отправились на море.

Во второй день нас распределили по точкам питания (хот-дог, шаурма, багет, гриль), сказали, где что находится, и быстро обучили готовить пищу и работать с кассой. Мы подготовили рабочие места, вымыли оборудование, расставили напитки и еду в холодильники, наклеили необходимые по санитарным требованиям таблички.

Нам выдали форму. Никто не был ею доволен, потому что мы были похожи на цыплят: желтые футболки, оранжевые козырьки и фартук. Но работать в другой одежде было запрещено.

Оказалось, что это невероятно ответственная работа. У нас ассортимент был распределен по точкам питания, и мне трудно представить, как кассиры других организаций ориентируются во всем обилии наименований.

Кухня изнутри

7 октября начали приезжать болельщики. Они гуляли мимо наших шатров и покупали еду. Было приятно и одновременно страшно стоять возле кассы. Вдруг не так чек отобьешь, вдруг сдачи дашь больше или меньше, чем нужно.

Я продавала хот-доги. Система обслуживания была простой: клиент говорит, что хочет, или спрашивает разницу между похожими хот-догами. Мы вводим его в курс дела, переспрашиваем заказ, он уточняет. Бэк-кассир приносит весь заказ или говорит поварам, что еще нужно приготовить. Мы были заранее подготовлены к огромному количеству людей. Бэк-кассир обращался к поварам только в крайнем случае, например, когда покупатели просили сделать хот-дог совсем без соуса для ребенка. Кассир вообще не должен был отходить от кассы, а бэк-кассир столько раз бегал туда-сюда, что даже не счесть. Получился урок физкультуры продолжительностью 12 часов. У нас были перерывы на обед, но на кассе из четырех действующих пар (кассир и бэк-кассир) должно было оставаться две.

Ожидания и реальность

Когда я уезжала из Томска, то мечтала посмотреть заезды хотя бы краем глаза, но времени на это не осталось. Конечно, во время заездов проходимость небольшая, но мы все равно должны были находиться на своем рабочем месте. Но возможность получить пропуск на главную трибуну была, и несколько ребят сходили на трассу, поглазели вживую на высочайшую скорость, самые современные гоночные машины, вкусили атмосферу «Формулы-1».

Гостиница, в которой мы жили, находилась в получасе ходьбы от Олимпийского парка. Поэтому утром и вечером у нас были такие пешие прогулки по Адлеру. Можно было ездить на автобусе, но он ходит редко. Да и нам очень нравилось бродить по местным улочкам, заглядывть в какие-нибудь местные магазинчики, покупать сувениры. Единственная неприятность – постоянный сильный морской ветер, иногда с дождем. Опытные подготовились: куртка, зонтик, дождевик, непромокаемая обувь. А остальным приходилось мерзнуть и жалобно выпрашивать теплую кофту у других.

Суровая погода не способна напугать сибиряков: мы ходили на море, соревновались в метании камней. Наши вечера зачастую были насыщенными. Мы встречались с ребятами из других городов, пели песни под гитару у костра возле моря. Да, было трудно встать утром на работу, но нужно было ловить момент.

Я ехала с мыслью, что буду объедаться дешевыми фруктами. Ничего подобного, фрукты там такие же, как и у нас в Томске, а цены иногда даже выше. Зато на рынке большое разнообразие чурчхелы – кавказского лакомства.

Не в деньгах

После нашего возвращения в Томск родственники, друзья и знакомые закидали вопросами. Все жаждали впечатлений и почему-то думали, что мы ездили в первую очередь отдыхать. А потом удивлялись, почему мы отправились в такую даль работать за копейки. Нам должны заплатить в среднем 5–7 тысяч через две недели после возвращения. Но мы ехали, конечно, не ради денег. Многие потратили куда больше, чем заработали. Но и получили много – эмоции, знакомства, особая атмосфера!

Я уверена, что никто из нашей команды не пожалел о такой командировке, несмотря на множество не очень приятных нюансов, с которыми пришлось столкнуться. И некоторые уже думают о поездке на очередной этап «Формулы-1» в Сочи, который запланирован на апрель – май 2016 года.

Как реализуются социальные проекты на северо-востоке региона

От областного центра до Белого Яра около трех сотен километров, и если томичи еще только-только начинают привыкать к снежному хрусту под ногами, то жители Верхнекетского района уже с месяц живут в предзимье. Несмотря на такую удаленность, этот таежный край совсем не похож на медвежий угол. Здесь вовсю кипит жизнь.

Все щепки в топку

В свое время из-за географического положения Верхнекетский район не был включен в программу газификации, но здесь нашли альтернативный, не менее передовой метод производства тепловой энергии. Того количества отходов, которое остается после работы местных заготовителей, достаточно для обеспечения теплоснабжения всех объектов социальной инфраструктуры района. Белый Яр стал той экспериментальной площадкой, где успешно реализуется пилотный проект строительства сети автоматизированных котельных, работающих на щепе. Пионерным объектом стала школа. Здесь новую котельную запустили весной прошлого года.

– Уже второй год она эксплуатируется на щепе, – поясняет глава Верхнекетского района Геннадий Яткин. – Нынче идет реконструкция котельной в ПМК, еще одна уже запущена в районе Станция. Использование отходов лесопереработки вместо угля позволит сэкономить нам немало бюджетных денег. Все оставшиеся в Белом Яру котельные со временем также будут переведены на возобновляемое топливо. В планах – строительство мини-ТЭЦ на щепе с использованием в тепловой части проекта более мощных котлов Ковровского котельного завода. Сегодня над этим проектом работают томские специалисты, они же ищут инвестора.

Одна из трех котельных расположена на окраине Белого Яра, в районе Станция. К ее строительству здесь приступили в октябре прошлого года. Она пришла на смену угольной, работающей с 1976 года. 26 млн рублей, выделенные по особому распоряжению губернатора, можно считать манной небесной, если вспомнить, при каком финансовом дефиците верстался областной бюджет – 2015. Сейчас в котельной завершаются пусконаладочные работы. Альтернативным теплом будут обеспечены около 1,5 тыс. жителей.

– На сегодняшний день строительно-монтажные работы полностью завершены, подрядчиком на объекте выступило ООО «Асиножилстрой», – рассказывает глава Белоярского городского поселения Владимир Минеев. – Пусконаладка была назначена на 1 октября, но специалистами сделан ряд замечаний, которые сейчас устраняются. Казалось, с запуском этой котельной мы решим масштабную для себя задачу – обеспечим жителей Станции качественным теплоснабжением. Но на повестку дня вышла другая проблема: в этом районе большинство домов полублагоустроенного типа, когда при наличии системы центрального отопления в квартирах отсутствует горячее водоснабжение. Горячую воду потребители активно берут из домашних батарей. Пока стояла относительно теплая погода, большой разбор воды из системы теплоснабжения не сильно сказывался на работе котельной, с приходом минусовых температур начались проблемы. Жителям дальних улиц тепла явно не хватает. А что же будет в морозы?

По мнению мастера котельной Владимира Лебедева, если народ не будет сливать воду с батарей, тепло в домах будет постоянным.

Со своим углом

Два года назад Сергей Жвачкин подписал распоряжение об обеспечении детей-сирот Томской области новым жильем. Каждый район приступил к решению этой непростой задачи по-своему.

– Мы нашли выход в инвестициях, – делится опытом замглавы Верхнекетского района по социальным вопросам Мария Гусельникова. – В конкурентных целях начали работать одновременно с двумя инвесторами – местным предпринимателем и строительной организацией из Томска. Квартиры для сирот приобретаем только в новостройках. К такой практике приступили в конце 2013 года, когда был сдан первый двухэтажный восьмиквартирник. В настоящее время приобретаем жилье в четырех-, иногда в двухквартирных домах.

В этом году 17 из 159 человек получили право на получение собственного жилья. Пока 10 ребят написали отсрочку: кто-то находится на учебе в Томске, кто-то служит в армии. Из оставшихся семи пятерым жилье уже куплено. На эти цели из федерального и областного бюджетов было выделено более 3,8 млн рублей. Жилье покупается по 34?450 рублей за 1 кв. м.

В конце октября обладателем новенькой с полной отделкой квартиры стал Дмитрий Хаустов. Ключи ему вручил глава Белоярского городского поселения Владимир Минеев.

Площадь новенькой квартиры оказалась даже больше социальной нормы – 35 кв. м вместо 26. По закону обладатель социального жилья должен прожить в нем не менее пяти лет, и только потом он получает право на приватизацию.

– Мы заключаем с детьми-сиротами договоры найма специализированного жилищного фонда, – поясняет присутствующая на передаче ключей новоселу Мария Гусельникова. – Руководителями администрации района, администраций поселений и отдела опеки и попечительства таким жильцам оказывается всесторонняя помощь в социальной адаптации на первых порах.

На вопрос Марии Петровны, будет ли Дмитрий проживать в новой квартире, тот откровенно признался, что пока этот вариант исключен: он работает на стройке в Томске, но оплачивать комуслуги будет регулярно. А за новеньким жильем станет приглядывать его бабушка.

Опыт верхнекетцев, у которых уже есть квартирный задел на 2016 год, недавно был заслушан в областной администрации.

Еще один МФЦ

В конце октября состоялось открытие многофункционального центра (МФЦ) по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Верхнекетском районе. Его дизайн выполнен в едином стиле проекта «Мои документы». Возглавила МФЦ Надежда Непомнящих, имеющая многолетний опыт работы в органах исполнительной власти. Под ее руководством будут трудиться восемь специалистов.

Много лет бывшее общежитие леспромхоза находилось в запустении. Три года назад старую пятиэтажку выкупил Геннадий Арутюнян и здание по улице Таежной в центре Белого Яра стало преображаться. Сначала на окнах появились стеклопакеты, совсем недавно цветной плиткой местного производства выложили центральный вход. В перспективе это пятиэтажное здание будет обшито сайдингом в благородной бордовой гамме.

Как сказала на открытии МФЦ советник губернатора Наталья Маслова, услуги органов власти должны быть удобными и своевременными для всех граждан нашей страны. Если раньше человек бегал за справками из одного кабинета в другой, то сейчас все изменилось. Эту работу возьмут на себя подготовленные специалисты. Жителям нужно будет лишь обратиться с заявлением в удобное для них время, в том числе и в субботу.

Из 250 услуг самыми востребованными являются такие, как выдача и замена паспорта гражданина РФ и страховых пенсионных свидетельств, оформление документов при сделках в земельно-имущественных отношениях и сфере социальной поддержки, труда и занятости населения, получение справок о расчетах по налогам, сборам, пеням, штрафам.

И пока взрослые будут заниматься оформлением важных документов, ребятишки смогут беззаботно играть в детской зоне, организованной в укромном уголке.

По словам главы района Геннадия Яткина, не так просто шли белоярцы к этому событию. Была дилемма: строить новое здание, и тогда бы открытие затянулось, либо искать уже готовое помещение. Всех устроило здание на улице Таежной.

– Благодаря стараниям строителей во главе с Геннадием Арутюняном нам удалось в сжатые сроки и в качественном исполнении получить современное помещение, – отметил руководитель района.

С вводом МФЦ в Верхнекетском районе более 90% населения Томской области получили доступ к государственным и муниципальным услугам.

– Это один из наших самых удачных проектов, – особо подчеркнул на открытии директор областного МФЦ Игорь Култаев. – На протяжении ремонтных работ мы ощущали поддержку как со стороны власти, так и со стороны собственника. В итоге получили красивое светлое помещение. Здесь все направлено на людей, наших клиентов. Рассчитываем, что в день сюда будут обращаться не менее трех десятков жителей района.

Районная власть стремится к тому, чтобы для повзрослевших ребят жизнь началась с чистого листа

Для работы с населением открыты пять зон. Чтобы устроиться в центр, эксперту Надежде Ломаковой пришлось пройти серьезный отбор. За ее плечами экономический факультет ТГУ, специализация в МФЦ Томска и госучреждениях Белого Яра

Школьники Томской области предложили инновационные проекты для улучшения городской среды

Валентина Артемьева

Фото: Алена Кардаш

Десятиклассник 64-й школы Иосиф Гузеев живет в Тимирязевском. Летом он частенько наведывался на свое любимое Песчаное озеро, чтобы искупаться и позагорать. Но в последние годы у школьника пропала охота там отдыхать – уж слишком непривлекательным оно стало: тиной затянуло когда-то прозрачную озерную гладь, дно и берега завалены мусором.

Когда в школе инновационного предпринимательства InnoTEAM предстояло выбрать одну из четырех тем, Иосиф без раздумий взялся за разработку проекта в области зеленых технологий и заразил этой идеей попавших в его команду томских школьниц.

От вуза к школе

В течение четырех дней 40 школьников из Томска, Северска, Тимирязевского, Кисловки в дни осенних каникул спешили в бизнес-инкубатор ТГУ. Здесь для ребят от 11 до 17 лет проходили не просто уроки, а настоящие мастер-классы по управлению проектами, маркетингу, составлению презентаций.

Организовали занятия в школе инновационного предпринимательства InnoTEAM-2015 сотрудники Томского государственного университета при поддержке управления молодежной политики администрации Томска. Этот проект реализуется в рамках дорожной карты, принятой после подписания соглашения о долгосрочном сотрудничестве мэром Иваном Кляйном и ректором ТГУ Эдуардом Галажинским.

– В 2012 году мы проводили InnoTEAM среди студентов, – вспоминает первый опыт подобного мероприятия заместитель проректора по научной работе ТГУ Ольга Бабкина. – Мы взяли ребят 17 факультетов, перетасовали их между собой и собрали в группы по три-четыре человека. Нам хотелось посмотреть, насколько они способны работать с инновационными проектами. Эффект получился необычный. Сначала участники пытались определиться по направлениям: технари – гуманитарии. Из десяти команд пять сформировали свои проекты и стали их продвигать. Знаю, что два из них находятся в хорошей, зрелой стадии. Опыт со студентами был интересен, но отмечу один недостаток – им не хватило драйва: эти ребята очень сильно заняты в учебном процессе, отвлекаются на личные дела. В этот раз решили попробовать со школьниками.

После четырех дней насыщенных занятий юные инноваторы представили жюри 10 инновационных проектов. Они касались таких направлений, как зеленые технологии, робототехника, IT-технологии, новые материалы для строительства.

Безопасные пешеходные переходы, отечественный робот-пылесос, умная парта, автоматический полив комнатных растений и газонов, антигололедное средство, адаптация студентов-первокурсников в городской среде, очистка озера с помощью живых организмов и растений – вот неполный перечень инвестиционных проектов, подготовленных в недрах InnoTEAM-2015.

В роли экспертов выступали начальник управления молодежной политики городской администрации Евгений Вагнер, директор Центра урбанистики и регионального развития ТГУ Алексей Козьмин, начальник инновационного управления ТУСУРа Лидия Мухорьянова, руководитель направления «Робототехника» ЦМИТ ТУСУР Никита Зац, старший научный сотрудник лаборатории каталитических исследований химического факультета ТГУ Михаил Салаев, специалист управления по молодежной политике ТГУ Алексей Анисимов.

За идею – планшет

По итогам защиты самым продуманным и перспективным оказался проект по разработке автомата по приему батареек и энергосберегающих ламп. Его представили на суд экспертов Юлия Аноп, Юлия Цымбал, Ксения Толстикова и Алексей Лапшин.

– Идея пришла не спонтанно, мы остановились на ней по той причине, что аналогов подобных автоматов сейчас просто нет, – рассказывает менеджер проекта восьмиклассница Ксения Толстикова. – Мало кто из нас задумывается о том, что электрические лампочки и аккумуляторные батарейки токсичны. А проблемы экологии сегодня актуальны для всего человечества, все понимают, где мы живем и чем дышим.

В будущем юная томичка видит себя гендиректором компании Applе.

Придуманный ребятами автомат призван сделать утилизацию опасных бытовых отходов простой и эффективной. Вот что говорит ученица гимназии № 13 Юлия Цымбал:

– Сегодня существуют пункты сбора использованных батареек и лампочек, но автоматов как таковых нет. Люди ленятся нести их в специализированные торговые центры или на сборные пункты, поэтому легко выбрасывают отработавшие срок опасные предметы в мусорные контейнеры. Мы же решили поставить такие автоматы в торговых и специализированных центрах бытовой техники и внедрить систему купонов для стимуляции покупателей. Пока существует вариант коммерческого автомата, но мы хотим сделать его социальным, с голосовыми функциями.

Команда-победитель намерена и дальше продвигать свой проект. Ребята верят, что, если сделают первый образец, за ним последует массовое производство. А там, как знать, может быть, первый автомат по приему отработанных электроламп или батареек появится именно в Томске…

Проблема утилизации этих предметов в обществе на слуху. Во время обсуждения проекта-победителя один из экспертов вспомнил об акции с побудительным названием «Батарейка, сдавайся!», которая проходила не так давно в областном центре.

Диплом второй степени получила разработка антигололедного средства. Его авторы Максим Спиридонов, Дарья Щербакова, Дарья Шукшина и Екатерина Коваленок предложили создать эффективную альтернативу традиционным средствам, чтобы снизить аварийность на дорогах в зимний период.

Третье место эксперты присудили проекту «Умная парта». Елена Шахова, Екатерина Куровская, Милана Кицанова и Антон Черненький предложили идею, как избавить школьников от тяжелых рюкзаков с учебниками и сделать уроки более продуктивными.

Проба сил

– Мы создали InnoTEAM как площадку, где школьники могли бы познакомиться с основами инновационного предпринимательства и попробовать себя в этой сфере, – рассказывает организатор Ольга Бабкина. – По ходу программы мы наблюдали за тем, как раскрываются ребята, какие интересные идеи они придумывают и как увлеченно над ними работают.

Ольга Бабкина отметила, что несколько команд планируют продолжить работу над своими проектами, все это время их будут курировать специалисты ТГУ.

Участие в этом проекте дало ребятам, а тем более победителям, прекрасную возможность быть замеченными преподавателями ТГУ и в какой-то мере облегчит им поступление в этот старейший университет страны и мира.

Бесценный опыт

Хоть Иосиф Гузеев и не вошел в тройку призеров, он не отчаивается:

– Для меня работа в этой школе стала хорошим опытом. Мне понравились лекции о том, как составлять свой бизнес-план, из каких частей он состоит. Своих партнеров по команде я до этого не знал, познакомился уже в процессе подготовки проекта, но за это время мы научились понимать и слышать друг друга.

Мнения экспертов InnoTEAM-2015

Алексей Козьмин, директор Центра урбанистики и регионального развития ТГУ:

– Я получил большой позитивный заряд. Очень рад, что на выходе мы видим такие интересные проекты, хотя были и однотипные. На будущее хочу посоветовать ребятам: предпринимательство – это не шаблоны, а, наоборот, разрыв шаблонов. Это прорыв, изобретение чего-то нового, меняющего рынки, меняющего схемы деятельности. Настоящий предприниматель – это тот человек, который открывает новые ниши. Причем предприниматель – это не всегда про деньги, они есть и в других сферах. Хочу пожелать всем участникам успехов и прорыва в жизни и учебной деятельности.

Евгений Вагнер, начальник управления молодежной политики городской администрации:

– Ребята меня потрясли: будучи школьниками, разрабатывать проекты такого уровня и затем достойно представлять их на суд экспертов за считаные дни – это что-то невозможное. За это огромное спасибо наставникам, менторам, которые плотно работали с ребятами. Я первую презентацию готовил на втором курсе и еще помню, как все было непросто и хлопотно. А ученики 6–10-х классов делают презентации, составляют бизнес-планы, причем в комплексе «инновации – социум – экономика». Уверен, после такой школы этих ребят ждет большое будущее.

Сейчас в них закладывается фундамент интереса к научно-техническому творчеству, к решению социально-экономических проблем города (будь то гололед либо грязные озера). В этом, на мой взгляд, проявляется их неравнодушное отношение к среде, в которой они живут. И, пожалуй, самое главное – школьники предлагают собственные варианты решения этих проблем. Я захватил с собой порошок для борьбы с гололедом, сначала изучу его сам и затем передам специалистам «Спецавтохозяйства». Эта смесь, по словам ребят, разрабатывается и используется в Новосибирске. Думаю, наши специалисты изучат химический состав, стоимость, и возможно, что в будущем году эта разработка найдет свое применение и на наших дорогах.

Географ глобус не пропил

Савелий Куранин

Томичи написали географический диктант

В Томске, как и во всей России, впервые прошел географический диктант. В нашем городе площадкой для диктанта стал ТГУ. Свои знания по географии родной страны проверили 228 томичей, среди которых были студенты, школьники, люди среднего возраста и даже представители МЧС по Томской области. Каждый участник получил специальный бланк для ответов и список из 25 вопросов о расположении устьев рек, о климате регионов, о часовых поясах и многом другом.

Как считает декан геолого-географического факультета ТГУ Геннадий Татьянин, диктант не только просвещает людей, но и помогает развить любовь к родине.

В целом географический диктант не вызвал у томичей особых затруднений. Самым первым свою работу сдал подполковник МЧС Михаил Бегун. Очень быстро с заданиями справились школьники. Старшеклассник Иван Соловьев отметил, что задания для него были очень легкими, а из всех вопросов затруднение у него вызвал только один: в каком регионе России в среднем выпадает наибольшее количество осадков.

– Ответил, что в Сахалинской области. Еще не знаю, правильно или нет, но мне задания понравились.

Участникам понадобились знания не только по географии, но и по истории и даже по литературе, когда вопросы касались биографий писателей.

Результаты географического диктанта можно будет узнать 10 декабря на сайте Русского географического общества.

УЗИ для новостроек

Татьяна Александрова

Фото: Вероника Белецкая

Нагрузку природных аномалий на здания могут просчитать в новом научно-образовательном центре ТГАСУ

Современная фантазия архитекторов не знает границ: лондонский «огурец», деловой комплекс Москва-сити, город искусств и наук в Валенсии, небоскребы в Арабских Эмиратах, да и томские высотки последних лет – 18-этажный «Гудвин» на Комсомольском, свечки-«Каскады» – поражают размахом, высотой, смелыми техническими решениями. Все эти здания еще в начальной стадии проектирования прошли не одну экспертизу на надежность и устойчивость.

Задолго до рождения

Рассчитать с высокой точностью поведение строительных конструкций в случае природных и техногенных катаклизмов, убедиться в надежности зданий и сооружений еще на предпроектных стадиях – теперь такая возможность появилась у студентов и научных сотрудников ТГАСУ. В минувший понедельник здесь открылся научно-образовательный центр компьютерного моделирования строительных конструкций и систем. Он оснащен самыми современными программными комплексами в области моделирования, расчета и проектирования зданий и сооружений.

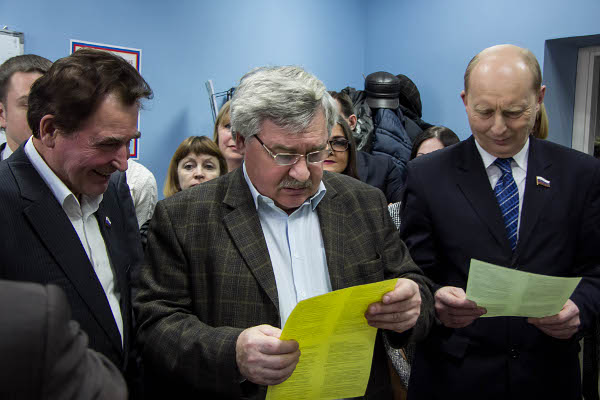

Под дружные аплодисменты символическую красную ленточку разрезали ректор ТГАСУ Виктор Власов, заместитель губернатора области по научно-образовательному комплексу и инновационной политике Михаил Сонькин, академик РААСН профессор Леонид Ляхович и директор нового центра Никита Мещеулов.

– За последние годы университет значительно нарастил материально-техническую базу. Сегодняшнее открытие – еще одно тому подтверждение, – отметил в приветственном слове руководитель вуза. – Центр позволит моделировать здания и сооружения задолго до начала строительства. Появится возможность заранее изменить или усилить отдельные конструкции сооружений. Здесь будут работать не только студенты и ученые нашего университета, но и специалисты из проектных организаций и строительных компаний. Первая группа желающих уже набрана.

Предотвратить катастрофу

– В этом центре может быть реализована функция сопровождения конструкций в течение всего жизненного цикла, – считает Михаил Сонькин. – В настоящее время у нас создается ситуационный центр губернатора Томской области, где будет проводиться анализ социально-экономического развития региона, а также составляться прогноз событий с точки зрения безопасности. Думаю, оценка качества и текущее состояние ответственных объектов тоже может стать составляющей частью этого центра. Одно дело – спроектировать, другое – продолжать эксплуатировать, а третье – оценивать и давать информацию о реальном состоянии зданий и сооружений.

Дуэт авторитета и молодости

Научным руководителем томского центра стал профессор Московского государственного строительного университета Александр Белостоцкий – признанный авторитет математического моделирования в строительстве. Под его руководством проектировались значимые объекты в олимпийском Сочи и основные сооружения ряда атомных объектов и гидроэлектростанций. В онлайн-поздравлении московский профессор пожелал сибирякам стать аккумулирующим ядром строительного образования в России.

О главных целях нового научно-образовательного подразделения ТГАСУ рассказал директор – 26-летний аспирант кафедры железобетонных и каменных конструкций строительного факультета ТГАСУ Никита Мещеулов. По его словам, к созданию новой структуры университет шел давно, и вопрос актуальности создания центра рассматривался неоднократно на всех уровнях университета, но окончательное решение было принято лишь этим летом.

– Моделированием строительных конструкций я начал заниматься еще в студенчестве, – говорит молодой ученый. – В ТГАСУ накоплен большой экспериментальный опыт и большая обновленная экспериментальная база для проведения исследований. Сегодня, получив передовой математический аппарат, мы имеем комплекс инструментов для решения всевозможных инженерных и научных задач в области строительства.

Все включено? Что обещает пациентам полис ОМС

Светлана Федорова

Фото: Вероника Белецкая

На собрании Думы депутаты приняли в первом чтении закон о бюджете Томского территориального фонда ОМС на будущий год.

Доходы и расходы запланированы по 13,6 млрд рублей, но это не окончательные цифры. После принятия российскими парламентариями закона о федеральном бюджете Фонда ОМС можно будет говорить о точных параметрах программы. Пока бюджет фонда бездефицитный.

Прогнозный размер субвенции из Федерации региону составит почти 13,4 млрд. Большая часть этих денег пойдет на выполнение программы ОМС, в том числе расходы на оплату медицинской помощи запланированы в сумме 12,4 млрд рублей.

В системе ОМС в следующем году будут работать 112 медорганизаций, на 11 больше, чем в 2015 году. Рост произошел за счет частников, в том числе и из других регионов.

На 9% снизится федеральный норматив по скорой медицинской помощи, обратил внимание докладчик, директор территориального фонда ОМС Виктор Козлов, зато на 12% он увеличится на неотложную помощь в амбулаторном звене.

На уровне прошлого года останутся объемы оказания медпомощи по стационарзамещающим технологиям и по стационарам, в которых пациенты находятся круглосуточно. При этом на 18% увеличивается финансирование законченных случаев по реабилитации. Значительно вырастет, практически в 2,5 раза, высокотехнологичная медпомощь, оказываемая за счет средств ОМС.

Для обеспечения финансовой устойчивости ОМС сформирован нормированный страховой запас – 950,2 млн рублей.

Депутаты Олег Громов и Владимир Кравченко задали докладчику вопросы по сельскому здравоохранению – оснащению больниц и ремонту ФАПов.

Сергей Брянский поднял тему дефицита узких специалистов и поликлиниках и спросил о судьбе проекта «Входная группа».

– В тех медицинских организациях, где сформирована входная группа, ситуация изменилась кардинально, очередей нет, – подтвердил Виктор Козлов.

Алексей Федоров раскритиковал существующую систему медстрахования, а именно деятельность страховых компаний.

– Это лишняя надстройка, которая на будущий год отнимет 122 млн рублей из бюджета Фонда ОМС. На эти деньги мы могли бы отремонтировать все ФАПы, – уверен депутат.

Также, по его мнению, при формировании бюджета на 2016 год необходимо внимательно подойти к рассмотрению вопроса о финансировании и приобретении оборудования для здравоохранения ТО.

Кроме того, депутаты одоб-рили поправки в бюджет Фонда ОМС 2015 года. Доходы и расходы выросли на 355,6 млн рублей, из них на 310,5 млн рублей увеличилось финансирование территориальной программы обязательного медстрахования и еще 45 млн – средства на оплату лечения пациентов из других регионов в наших больницах и клиниках. Таким образом, общая сумма доходов бюджета фонда достигла 13 169 млн рублей.

Дополнительные средства (310,5 млн рублей) пойдут на оказание специализированной медицинской помощи федеральным медучреждениям и ведение дела страховыми компаниями.

4,2 млн рублей будут направлены на оплату лечения жителей области в медучреждениях других регионов за счет нормированного страхового запаса федерального Фонда ОМС.

Цифра

В 2,5 раза вырастут объемы высокотехнологичной медпомощи, оказываемой за счет программы ОМС, в 2016 году по сравнению с 2015 годом.

Cколько стоит забрать тело родственника из морга

«Помогите разобраться! Нам не дают похоронить моего двоюродного брата. В морге возле ОКБ с нас вымогают деньги, сказали, что пока не заплатим, нам не отдадут его тело», – с таким заявлением обратилась в редакцию «Томских новостей» Татьяна Волошина. В ходе расследования выяснилось, что человек, которого семья Волошиных фактически обвинила в вымогательстве, уже был героем скандальных материалов нашей газеты.

Сначала деньги, потом тело

39-летний Николай Волошин в субботу, 31 октября, был доставлен в областную клиническую больницу и в тот же день там скончался. Родственники решили во вторник, 3 ноября, забрать его тело из морга и похоронить. Но не тут-то было.

– В понедельник мы позвонили в морг, чтобы привезти одежду и договориться о том, как и когда забрать тело, – рассказывает тетя покойного Галина Малыхина. – Нас по телефону сразу предупредили, что если кто-нибудь будет предлагать платные услуги, то надо отказываться, так как по законодательству моют и одевают усопших бесплатно. Мы приехали, в расположенном там магазине оплатили гроб, памятник, табличку… И я на всякий случай спрашиваю: завтра мы приедем его забирать, правда, что это бесплатно? Понимаете, все знакомые, кто хоронил, говорили, что в моргах надо платить. Поэтому мне трудно было поверить, что все услуги бесплатны. И точно, мне говорят: «Давайте будем по-взрослому говорить. Вы же понимаете, что бесплатно его из шланга помоют и оденут как попало». Я сказала, что мы сами можем приехать и его одеть. На что мне ответили: «Забирайте его голым и дома одевайте».

Во вторник родственники покойного приехали в морг, привезли одежду, однако тело забрать не смогли. По словам Татьяны Волошиной, ей и ее родственникам еще в понедельник работники морга намекнули, что, мол, скопилась очередь после выходных, поэтому тело выдадут только в среду. А во вторник прямо сказали, что нужно заплатить 12 тыс. рублей. Мол, за то, что его будут обмывать, брить, одевать и тому подобное.

– Я потребовала показать прейскурант, но мужчина заявил, что он частное лицо и ничего показывать не будет. А на каком основании частник оказался в муниципальном морге? – возмущается Татьяна Волошина. – Если бы было нужно, я бы сама нашла частного предпринимателя, подписала договор и оплатила его услуги. Но нам никаких дополнительных услуг, кроме бесплатных, не было нужно.

Как обычно в таких случаях, у родных умершего не было сил и времени, чтобы отстаивать свои права. Николая нужно было срочно хоронить. Все ритуальные услуги были уже заказаны, а из разных сел и городов на похороны съехались родственники.

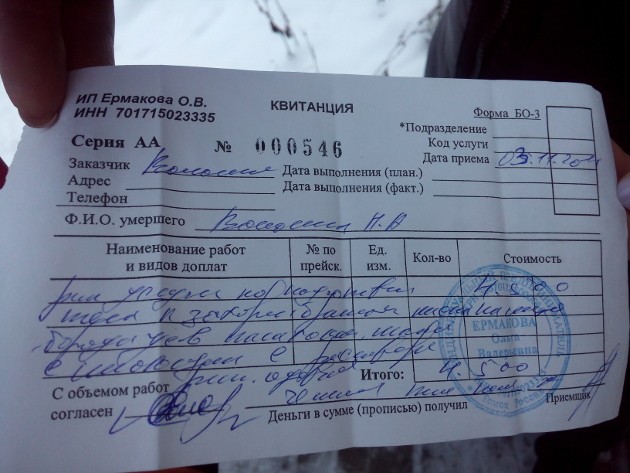

Во вторник, 3 ноября, Волошины принесли в морг одежду и Татьяна заплатила мужчине, с которым разговаривала накануне, 4,5 тыс. рублей. Он выдал ей квитанцию об оплате от ИП Ермакова О.В. В документе указано, что деньги заплачены за ритуальные услуги по подготовке к захоронению – бритье и тому подобное.

Остальные 7,5 тыс. Татьяна обещала передать в среду, когда ей отдадут тело двоюродного брата. Кстати, ее удивило, что сначала работники морга, задерживая выдачу, ссылались на выходные, а потом сами же предложили забрать покойного 4 ноября, в праздничный, выходной день. Но в этот день родственники Николая Волошина пришли в морг вместе с сотрудниками редакции «Томских новостей».

Я не я, и корова не моя

В 11 часов утра перед моргом собралась внушительная бригада родственников Николая Волошина, среди которых преобладали мужчины. Центральный вход оказался закрыт, поэтому в здание мы зашли сбоку, где располагался вход в магазин ритуальных товаров. Тем более что именно там накануне была произведена оплата за подготовку к захоронению.

Увидев внутри среди продавцов женщину в черном жилете, Татьяна и Галина кинулись к ней:

– Здравствуйте! Мы за телом Волошина!

– Идите, вам все покажут, вы распишетесь в журнале и заберете, – ответила женщина, настороженно глядя на вошедших.

Родственники Николая Волошина слегка растерялись, так как готовились к борьбе и не ожидали, что никаких денег с них брать больше не будут. Хотя на самом деле было бы удивительно, если бы деньги с них потребовали. Дело в том, что, помимо журналистов «ТН» там присутствовала съемочная группа Губернского телеканала. Перед тем как зайти в здание морга, коллеги снимали на камеру рассказ Татьяны и Галины, а потом зашли со своей видеотехникой в магазин. Вымогать деньги прямо перед телеобъективом мог только сумасшедший.

Довольно быстро родные покойного оправились и попробовали выяснить, за что же с них взяли деньги вчера.

– Они его тампонировали, – пояснила женщина в жилете.

– Чего делали? – не поняли Татьяна с Галиной.

– Там-по-ни-ро-ва-ли! – по слогам произнесла сотрудница магазина.

– Но мы же этого не заказывали!

– Приходите завтра, в рабочий день, и разбирайтесь.

– Но мы же здесь, прямо у вас деньги за это платили!

– Сергей Юрьевич здесь был, – твердо сказала обладательница черного жилета. – Он и квитанцию выписывал. Вы пришли в два часа – начале третьего, тут уже никого не было. Поэтому он вам тут квитанцию и выписал. Ко мне какие претензии?

– Но как же так?! Разве это все не одно, не государственное?

– Смотрите. Тут три разные организации. Морг – это одно, он государственный. У нас частный магазин, здесь вы гроб покупаете, венки, памятники. А у той частной фирмы вы ритуальные услуги заказываете, – максимально доступно объяснила ситуацию сотрудница магазина.

– Кто такой Сергей Юрьевич? – интересуюсь я, понимая, что это и есть центральный персонаж всей этой неприятной истории.

– Врач-патологоанатом.

– А к вам какое-то отношение имеет?

– Да нет, конечно. Мы две разные организации. У них ИП Ермакова Ольга Валерьевна. На квитанции же все написано.

– А какая у Сергея Юрьевича фамилия?

– Кладов.

Как только была озвучена эта фамилия, у меня тут же исчезли все вопросы к женщине, продающей гробы и памятники. Сразу стало понятно, что никаких глупых отнекиваний, судорожных оправданий и вообще грубых ошибок со стороны Сергея Юрьевича не будет. Не такой он человек.

Старый знакомый

С 2002 по 2010 год Сергей Кладов возглавлял Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области, составной частью которого является морг при ОКБ. В 2009–2010 годах у него начался конфликт с областным департаментом здравоохранения, который на тот момент возглавлял Максим Заюков. Речь шла о том, кто виноват в плохой работе и слабом материально-техническом оснащении БСМЭ. В результате Сергей Кладов покинул пост директора БСМЭ и занял должность заведующего отделением судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов по ул. И. Черных, 96/9 (морг при ОКБ).

В 2013 году этот конфликт разгорелся с новой силой. Сергей Кладов возглавил недовольство части коллектива БСМЭ новым руководителем Евгением Парежевым и действиями областного департамента здравоохранения, начальником которого была тогда Ольга Кобякова (ныне ректор СибГМУ).

Подробно об этих событиях наша газета сообщала в статьях «Гадание на внутренностях» в номере от 14 января 2010 года и «Инфаркт судебной медицины» в номере от 10 октября 2013 года.

Среди обвинений, которые звучали в адрес самого Кладова, была его связь с бизнесом ритуальных услуг, в частности владение долей компании «Белый ангел». Как мягко выразился по этому поводу заместитель губернатора по социальной политике Чингис Акатаев, «отдельные сотрудники, откровенно говоря, зарабатывали деньги, спекулируя на горе людей».

Сергей Кладов эти обвинения отверг. Доля в «Белом ангеле» официально принадлежала его жене. После развода доля в компании ритуальных услуг оказалась в собственности Кладова, но он ее продал.

И в этот раз все вопросы Сергей Юрьевич встретил во всеоружии, отвечая спокойно, взвешенно и очень грамотно.

– По Волошину люди заказали ритуальные услуги, им была выписана квитанция на сумму 4,5 тыс. рублей, они ее оплатили и услуги получили. Посмотрите, что написано в квитанции: бритье, тампонирование, частичное бальзамирование. Это платные услуги. Если расписались в квитанции и оплатили ее, значит, признали, что эти услуги они заказывали. Это договор оферты, как чек в магазине. Какого-то отдельного договора для покупки товаров и услуг не требуется. Что касается 12 тысяч, то речь шла о стоимости других дополнительных услуг. Но так как они не стали их заказывать, то и деньги с них никто дополнительно не брал. А все оплаченные услуги были оказаны.

Отверг Кладов и обвинения в вымогательстве денег под угрозой не отдать тело:

– Когда 4 ноября родственники приехали забирать тело, им сопротивление кто-то оказывал? Нет. Претензии к тому, как мы выполнили оплаченные услуги, они выдвигали? Тоже нет. Платные услуги им оказали за пределами рабочего времени, тело подготовили и выдали им в выходной. Так в чем дело?

Своей связи с ИП Ермакова О.В. Сергей Кладов отрицать не стал, объяснил, что работает там. Единственную заминку вызвал вопрос о его нынешней должности в БСМЭ.

– По должности мы там немножко бодаемся, – туманно сказал Кладов. – В данный момент я заведующий отделением судебно-медицинской экспертизы.

Претензий к качеству выполнения платных услуг у родственников Волошина действительно нет, и требовать свои деньги обратно они не собираются.

– Нам ведь не денег жалко, – пояснила Татьяна Волошина. – Обидно за обман. Хочется, чтобы другие люди знали об этом и не попадались, как мы.

Их в дверь, они в окно

Евгений Парежев, начальник областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области»:

– Услуги по сохранению тела, обмыванию и одеванию оказываются в моргах БСМЭ бесплатно. Более того, мы вообще никаких платных услуг по санитарной обработке тел не оказываем. И тем более заведующий отделением Андрей Максимкин такими вещами не занимается. Занимаются этим люди, которые не относятся к своей работе как надо. Это вымогательство, и мы постоянно всех предупреждаем, чтобы не давали в моргах деньги и по каждому факту обращались к нам и в правоохранительные органы. Мы с этим боремся, но пока не очень успешно. Мы уже в течение двух лет этих людей увольняем, а они через суд восстанавливаются.

Отделение, которого нет

Андрей Максимкин, заместитель начальника городского отдела судебно-медицинской экспертизы и исследования трупов (морг при ОКБ):

– Сергей Кладов в реальности у нас не работает. Но суд восстановил его в должности руководителя отделения, которое было расформировано и перестало существовать. Получается, что формально, по решению суда, Кладов до сих пор является нашим сотрудником.

Лаборантка Ольга Ермакова снимает в этом здании небольшое помещение и оказывает ритуальные услуги как индивидуальный предприниматель. Мы не хозяева этого здания, сами арендуем там площади, так что воспрепятствовать деятельности Ермаковой и Кладова не можем. Ситуация очень странная, но побороть ее мы пока не можем.

Услуги для мигрантов должны быть дешевле

Светлана Визнер

Фото: Вероника Белецкая

-С какими проблемами вы сталкиваетесь, когда оформляете документы? Что для вас сложно, можете сказать?

– Где вы проходите медицинское обследование? Сколько за это платите?

– Вам было трудно сдавать экзамен по русскому языку?

Вопросы спикер областной Думы Оксана Козловская задавала в холле Единого миграционного центра Томской области. Ее собеседниками стали двое молодых мужчин из Узбекистана. К нам они приехали устраиваться на работу в строительную отрасль.

На выездном заседании комитета по законодательству парламентарии в этот день выясняли, как работает региональное миграционное законодательство, и в первую очередь депутатов интересовали проблемы трудовой миграции. На федеральном уровне в прошлом году произошли серьезные изменения, законодатели передали субъектам Федерации достаточно большой объем полномочий. Регионы получили право устанавливать стоимость патента. Оплаченный иностранным гражданином патент дает ему право легально находиться в России и трудиться. От территорий также во многом зависит цена пакета медицинского освидетельствования, то есть тех обследований, которые должен пройти человек, и обязательного экзамена по русскому языку, истории и основам российского законодательства.

В Томске Единый миграционный центр открылся в марте этого года. Его работа организована по принципу одного окна. Иностранные граждане здесь получают практически весь комплекс госуслуг – оформляют разрешительные документы, получают медицинскую страховку, встают на учет, сдают экзамен. Однако медосвидетельствование люди проходят в разных областных учреждениях – наркологическом, противотуберкулезном и кожно-венерологическом диспансерах. В ближайшее время, отметила спикер, власти определят медицинскую организацию, которая все эти услуги будет оказывать непосредственно в миграционном центре. Председатель комитета по законодательству Владимир Кравченко считает, что это правильное и обдуманное решение.

– Однозначно, что весь пакет услуг мигранты должны получать в одном месте, ведь в ряде случаев сотрудники миграционной службы принимают решение о депортации иностранного гражданина, в том числе по медицинским показаниям, – говорит Владимир Кравченко.

По мнению спикера Оксаны Козловской, депутатскому корпусу необходимо продолжить работу по удешевлению услуг для мигрантов. Например, стоимость медицинского пакета в Томской области сегодня составляет 4,7 тыс. рублей. Есть регионы, где цена около 3 тыс. рублей. Кроме того, человек за свои деньги должен приобрести еще и полис добровольного медстрахования.

Что касается сдачи обязательного экзамена, то иностранцам он обходится в 4,9 тыс. рублей. Если у мигранта плохие знания, ему придется пересдавать за плату или посещать подготовительные 3–4-месячные курсы. Это не устраивает ни приезжих, ни работодателей – слишком долгий срок.

– У нас в Томской области есть учебные заведения среднего профессионального образования, которые предлагают услугу по обучению и приему экзамена за 3 тыс. рублей. К сожалению, 60% от этой суммы они вынуждены перечислять в федеральный вуз, который выдает мигранту сертификат. Эти вопросы нужно отрегулировать, – комментирует «ТН» Оксана Козловская.

Кроме того, руководство миграционной службы подготовило пакет законодательных инициатив по усовершенствованию системы работы с иностранными гражданами. Эти предложения касаются как федерального, так и областного уровней власти. Депутаты обсудят их на комитете по законодательству вместе со своими законодательными инициативами.

Областные депутаты внимательно изучили вопросы обязательного экзамена для мигрантов по русскому языку, истории и праву и сделали вывод, что не каждый российский школьник может на них правильно ответить

Я спрашивала посетителей миграционного центра, почему они едут в Томскую область, что их здесь привлекает. Область у нас толерантная. Это огромная заслуга томичей. Люди, которые приезжают к нам на работу и учебу, это чувствуют.

Оксана Козловская

Программа «Доступная среда» помогает томичам с инвалидностью жить полной жизнью

Елена Смирнова

Фото: Юрий Цветков

То, что раньше было препятствием для комфортной жизни, однажды перестало напрягать… Приходя в спортивный зал, Денис Калинин ловил на себе взгляды – любопытные, сочувствующие, пытливые – разные. Человек с протезом в интерьере тренажеров, беговых дорожек и теннисных столов вызывал у людей восхищение и удивление одновременно. Такая реакция окружающих не могла не смущать молодого человека. Но однажды пружина лопнула – Денис принял для себя решение: реагировать болезненно на реакцию окружающих он больше не будет.

– С тех пор жизнь здорово изменилась. Такое ощущение, что даже люди стали реагировать более сдержанно, – говорит Денис. – А может быть, все дело в том, что я изменил отношение к ситуации…

С беговой дорожки на подиум

То, что спорт – его стихия, Денис Калинин понял рано. В школьные годы он пропадал в спортивных секциях, с азартом играл в волейбол и баскетбол. И мечтал поступить в Томский педагогический на факультет физкультуры и спорта. А потом произошел несчастный случай, который обернулся для молодого человека серьезной травмой ноги. Пришлось корректировать свою жизнь под новые предлагаемые обстоятельства.

О том, чтобы профессионально заниматься спортом, теперь и речи быть не могло. Денис нашел другую возможность реализовать себя: выучился в Томском медицинском колледже и стал работать в протезно-ортопедической мастерской. Сегодня жизнь 35-летнего Дениса, по его собственным словам, сложилась неплохо. У него есть стабильная работа, жена Екатерина и двое детей – шестилетний Даниил и четырехлетняя Диана. Со спортом, кстати, тоже не расстался. Три раза в месяц Денис ходит в спортивный зал – играет в теннис. В партнеры приглашает своих друзей, у них тоже проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Но, как и Денис, эти парни, несмотря на трудности, хотят жить интересно и активно.

– Нужно выкинуть из своей головы определение «человек с ограниченными возможностями» и обязательно заниматься посильным видом спорта, – делится опытом Денис Калинин. – Пусть это будут шахматы, шашки, элементарные физические упражнения – не важно. Главное, не засиживаться на месте и быть активным по мере своих возможностей. Первое время после травмы, конечно, было нелегко посещать тренажерный зал. Не потому, что мне тяжело добираться до спорткомплекса – с этим как раз проблем не возникало. Напрягала реакция окружающих на протез. Но потом я решил для себя раз и навсегда: мое положение должно быть не поводом для комплексов, а примером для других людей, оказавшихся в похожей ситуации.

Денис принимал участие в спартакиадах среди людей с ограниченными возможностями. Занимал призовые места в беге на 60 метров и прыжках в длину. Срывал аплодисменты на показах «Особой моды». Прошлой зимой пытался кататься на лыжах, но с его травмой это не просто. В нынешнем году решил покорить сноуборд.

– Сегодня я уделяю спорту не так много времени, как раньше: нужно кормить семью, выплачивать ипотеку, да и выходные хочется провести с ребятишками, – признается Денис. – Но раз в две недели я железно хожу в спортзал. Потому что важно держать себя в форме и в тонусе. По крайней мере, мне спорт помогает жить полной жизнью.

Нарисованный мир

Уже много лет утро Антона Еськина, который проживает в Колпашевском доме-интернате для престарелых и инвалидов, протекает примерно по одному и тому же сценарию. После завтрака мужчина спешит к мольберту, возле которого может провести целый день. Спешит к нему как к станку, но не по обязаловке, а по зову души. Антону 50 лет, у него ДЦП, он передвигается на коляске. Живопись для жильца дома-интерната даже не способ занять время – потребность.

Художественный талант Антону передался от родителей. Они у него были архитекторами и входили в число проектировщиков мемориала на Мамаевом кургане. Антон – специалист широкого профиля: может рисовать карандашом, акварелью, гуашью, маслом. Не так давно самостоятельно освоил компьютерный дизайн и теперь занимается оформлением интернет-сайтов. Его работы нередко выставляются в колпашевском музее и украшают стены дома-интерната.

Сам Антон себя художником не считает. Говорит, что он просто любит рисовать. Антон вообще очень скромный человек. Общения с журналистами он старается избегать. Не потому, что нечего сказать, просто очень стесняется. Зато много и с удовольствием рассказывает про своего подопечного директор дома-интерната для инвалидов и престарелых Колпашевского района Татьяна Дудай.

– Антон – человек удивительной доброты. И очень творческий. В нашем доме-интернате он всеобщий любимец. А дети сотрудников в нем просто души не чают! Если родители берут их с собой на работу (у каждого ведь случаются ситуации, когда не с кем оставить ребятишек), они сразу же бегут к Антону. Наблюдают, как он работает, разговаривают с ним о чем-то. Антон и ребят учит рисовать.

Творчество ли сыграло свою роль или такой уж характер, но необщительным человеком его уж точно назвать нельзя. У Антона много друзей в Интернете и за его пределами. Несколько лет назад познакомился в соцсетях с музыкантом из Питера. Новый приятель предложил томичу оформить его новый компакт-диск. А через некоторое время Антон получил посылку от питерского друга, в ней – музыкальный диск, на котором он указан как автор дизайна обложки.

В числе излюбленных сюжетов Антона – пейзажи и сказочные мотивы. А еще он пишет стихи, сочиняет сказки, снимает на видеокамеру праздники, которые проходят в доме-интернате, и потом монтирует фильмы. Антон называет себя сломанной куклой, в теле которой заперт он, настоящий. А творчество дает ему возможность рассказать миру о том, какой он есть на самом деле.

Более 15 физкультурных и спортивных мероприятий прошли в регионе в 2015 году в рамках программы «Доступная среда». Участие в спортивных соревнованиях по мини-футболу, легкой атлетике, настольному теннису и другим видам спорта приняли более тысячи взрослых и маленьких томичей с ограниченными возможностями здоровья. На проведение этих мероприятий выделено 2,5 млн рублей.

В рамках программы «Доступная среда» происходит преображение томских учреждений культуры. Адаптационные ремонтные работы подразумевают обустройство пандусов, оборудование санитарно-гигиенических комнат и помещений поручнями, расширение дверных проемов. Эти метаморфозы позволят сделать концерты, спектакли, выставки, читальные залы доступнее.

В Томской филармонии, например, где уже есть подъемники и оборудованы санитарные комнаты, должен появиться вход для колясочников через кассовый зал. Пушкинская библиотека оборудована тактильными табличками для слабовидящих людей. А в скором времени в краеведческом музее Томска появится специальный лифт в помощь людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Чтобы выйти на такую орбиту, политехники объединили теорию и практику

«В эфире – новости ТПУ». Именно так – с выпуска свежих университетских теленовостей по уже устоявшейся традиции началось очередное заседание ученого совета Национального исследовательского Томского политехнического университета. И самым главным событием октября для ТПУ стало включение вуза в топ-300 лучших университетов планеты по версии престижного рейтинга Times Higher Education. Томский политехнический впервые в своей истории был включен в этот авторитетный реестр. Компанию томичам в топ-300 составили всего лишь несколько российских вузов: МГУ, Санкт-Петербургский государственный политехнический университет, МИФИ, Казанский федеральный университет. Председатель наблюдательного совета университета губернатор Томской области Сергей Жвачкин искренне порадовался этому событию:

– Включение в мировой рейтинг означает открытие новых перспектив по укреплению научного и образовательного сотрудничества ТПУ с ведущими университетами мира, привлечению в Томск новых студентов со всей России и из-за рубежа, дальнейшему развитию материально-технической базы вуза, появлению новых кафедр и лабораторий. Такие события наглядно свидетельствуют о том, что дорожная карта по превращению ТПУ и ТГУ в лучшие университеты мира, реализуемая сегодня при активной поддержке федеральных и областных властей, реально работает и приносит свои плоды.

Поздравляя коллектив со знаковым достижением, губернатор также подчеркнул, что сегодняшние успехи политехников являются заслугой не только современных ученых и преподавателей, но и их легендарных предшественников.

Одной из живых легенд томской науки и политехнического университета является Иван Чучалин, отметивший в октябре свой 90-й день рождения.

За плечами этого поистине легендарного человека почти семь десятилетий, отданных высшей школе, вместивших в себя создание НИИ ядерной физики, десятки смелых научных открытий, ректорство в ТПУ и ТУСУРе. Во многом благодаря Ивану Петровичу у ТПИ появился собственный ядерный реактор, была сформирована уникальная база исследовательского оборудования, включая электронный синхротрон «СИРИУС», один из крупнейших в мире.

Чествование юбиляра стало самым трогательным и торжественным моментом заседания ученого совета. Под аплодисменты присутствующих Сергей Жвачкин вручил виновнику торжества высшую награду региона – орден «Томская слава». Наградой юбиляру от родного вуза стали звание почетного выпускника, именная медаль и включение портрета в университетскую галерею славы.

– Иван Петрович – гордость и легенда томской науки и всей нашей области. Он сражался на фронтах Великой Отечественной, возглавлял два ведущих технических вуза страны, воспитал сотни талантливых инженеров, конструкторов, ученых и преподавателей. И сегодня до сих пор в строю, служит родному вузу. Мне кажется, именно о таких людях написаны знаменитые строки: «Гвозди бы делать из этих людей. Крепче бы не было в мире гвоздей!» – сказал губернатор, вручая заслуженную награду.

В годы ректорства профессора была заложена одна из лучших традиций политехнического – тесное сотрудничество с промышленными предприятиями Томска. Союз теории и практики воплотился во множестве совместных проектов и разработок, ставших новым словом в науке и производственных технологиях. Современные реалии лишь усилили значимость этого альянса.

– В наши дни, когда технологии стремительно сменяют друг друга, сотрудничество с наукой и университетом имеет для нас особенно важное значение, – сказал Иван Пушкарев, директор Томского электромеханического завода, принявший участие в заседании ученого совета ТПУ и подписавший в этот день вместе с ректором ТПУ Петром Чубиком соглашение о сотрудничестве флагмана сибирского машиностроения ТЭМЗа и НИ ТПУ.

– Начиная с 1920 года, когда мастерские Томского технологического института выделились в отдельное предприятие, ставшее впоследствии Томским электромеханическим заводом, нас связывает неразрывное сотрудничество. Почти весь инженерный корпус ТЭМЗа, включая директора завода, – это наши выпускники. Все предыдущие 95 лет мы жили, так сказать, в гражданском браке, а теперь решили узаконить отношения, подписав официальную бумагу. И все же этот шаг нельзя назвать простым соблюдением формальностей – соглашение содержит план реализации нескольких конкретных проектов с указанием четких сроков и ответственных лиц, – с особым удовольствием рассказал участникам ученого совета Петр Чубик.

Прежде всего речь идет об открытии на базе томского политеха двух новых лабораторий неразрушающих методов контроля и свойств материалов, продолжении совместного проекта по разработке и производству дефектоскопов для грандиозного российского проекта газопровода «Сила Сибири». Эти аппараты позволяют проверять качество сварного шва трубопровода, не снижая скорости прокладки труб.

– Когда ТПУ и ТГУ поставили своей стратегической целью вхождение в число лучших мировых университетов, многие отнеслись к этому скептически. Но то, что мы сейчас наблюдаем в этих двух университетах, наглядно показывает: эти цели не из серии заоблачных, а вполне реальны и достижимы, – подчеркнул Сергей Жвачкин.

Томичи с размахом отпраздновали День народного единства

Елена Смирнова

Фото: Алексей Гаврелюк

Непосвященный удивится – в начале ноября да в минус два так утеп-ляться: унты, меховые шапки, теплые варежки и даже шубы?! Но полторы тысячи томичей, знающих на собственном опыте истинность народной мудрости «Сибиряк не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается», в День народного единства на митинг собрались хорошо экипированными. Речь не только об одежде. Об атмосфере – тут и там развевались флаги, шуршали праздничные надувные шары, пестрели плакаты, а лица наиболее патриотично настроенных томичей светились ярким триколором.

Кстати, о плакатах. Оказавшийся рядом иностранец никак не мог взять в толк, почему буквы на плакатах написаны от руки. «Купить невозможно?» Долго и с удовольствием добродушные сибиряки растолковывали Дэну Фридэлу, что одно дело – купить плакат в магазине, а другое – потратить два часа на то, чтобы собственноручно написать «Мы – это Россия!».

Для нашего региона смысл этого плаката имеет особенное значение. Томская область давно стала родным домом для людей с разным разрезом глаз, разными взглядами на Бога, разными культурными традициями…

– Люди разных национальностей, конфессий, политических взглядов всегда жили в России в мире и согласии. И всегда умели сплотиться во имя общей цели. Вместе мы не только в беде, но и в радости. Вспомните, как объединяют нас замечательные праздники – День Победы, День защитника Отечества, Международный женский день, Новый год, – обратился к томичам на торжественном открытии митинга глава региона Сергей Жвачкин. – Сегодня в стране и в мире наступили не самые простые времена. Но мы с ними обязательно справимся, потому что мы едины

Семья Телковых – Елена Борисовна, Николай Сергеевич, их дочь Ксения и годовалый внук Богдан – на Новособорную площадь пришли не полным составом. Не хватало зятя Евгения, который в праздничный день работал.

– А вообще мы часто проводим время вместе – картошку садим, празднуем Новый год, на пикники выбираемся. День народного единства не исключение. Построить благополучную сильную страну, как и счастливую семью, можно только всем вместе. И никогда поодиночке, – говорит Елена Телкова

Подкрепить патриотический дух и хорошее настроение томичи могли горячей солдатской кашей. На праздничное блюдо ушло 60 кг гречки и 30 банок тушенки. Этого количества достаточно, чтобы накормить 500 человек.

«После такой каши солдат хочет идти в бой», – заверяют бывалые. Томичам наваристое угощение после митинга тоже прибавило сил и энергии – их ждала обширная праздничная программа с народными гуляньями

Казака Мадрида Гатина в шикарной форме мальчишки обступили со всех сторон. Особенный интерес вызвала его боевая шашка.

– Моя форма – мое богатство! – с гордостью говорит Мадрид Гатин. – В ней я шагал по Красной площади на параде 7 ноября 1969 года

Наталья Стрельцова с мужем Александром специально ради Дня народного единства преодолели 320 километ-ров пути из Колпашева.

– Радостно видеть среди участников митинга все поколения сибиряков, – подмечает Наталья. – Чувствуется, что люди пришли на митинг осознанно, а не ради праздного любопытства. Это говорит о том, что мы едины. А значит, у нашей страны большое будущее.

На праздничном гулянье Наталья щеголяла в горнолыжном костюме, украшенном флажками.

– У меня много аксессуаров с российским триколором: очки, шарфы, перчатки… Как думающая о своем образе женщина, стараюсь не повторяться, – улыбается гостья из Колпашева. – Ко Дню Конституции России, например, уже приобрела меховую шапку в бело-сине-красном цвете

Примерив цветастый веночек на ярмарочных рядах, Анна Спиридонова легко преобразилась из сибирской студентки в украинскую красавицу. Еще бы черевички как у царицы и чем не Оксана для кузнеца Вакулы?

На тарелочке с кедровой каемочкой

Рабочий визит директора московского представительства японской корпорации JGC Томонори Мацузаки в Томск стал следствием меморандума о сотрудничестве между Томской областью и Токио, подписанного нынешним летом томским губернатором Сергеем Жвачкиным и его токийским коллегой Ёити Масудзоэ.

Одним из вопросов, который тогда активно обсуждался и вылился в проект, вошедший в перечень флагманских проектов российско-японского сотрудничества, стала проблема управления твердыми бытовыми отходами.

– В вопросах управления твердыми бытовыми отходами с Японией сотрудничают всего два российских региона – Томская область и Москва, – подчеркнул Сергей Жвачкин.

И предложил японцам адаптировать технологии управления с учетом российской специфики на примере нашей области, после чего распространить их и на других российских территориях.

JGC Corporation – одна из ведущих в Японии инжиниринговых компаний, которая реализует проекты в 80 странах преимущественно в нефтегазодобывающем комплексе, нефтехимии, энергетике и фармацевтической отрасли. На российском рынке JGC участвовала в реализации проектов от Мурманской области до Приморья, в том числе в проекте «Ямал-СПГ».

Рассказывая Томонори Мацузаки о потенциале Томской области, Сергей Жвачкин сказал: